五代南唐 簪花仕女图之谜

汤氏

明月圆时休正面,乌云堆处莫回头。

妆台软掠轻梳罢,留与南唐周昉画。

汤氏1956年,安徽省合肥市西郊发现一座五代南唐时期墓葬(1)。根据墓中一方木质买地券上的墨书文字可知,墓主人是南唐一位姓汤的贵妇人,有着“县君”(五品官员之母或妻)封号,葬于保大四年(946年)。虽汤氏墓很小,出土文物不多,买地券上亦未留下她的生平故事,但她头上的首饰却关系到传世名作《簪花仕女图》的绘制时代与作者问题。

过去人们长期将《簪花仕女图》视为唐朝画家周昉的作品,如今博物馆展览唐代文物时,也往往会配上《簪花仕女图》中的人物形象作对照示意。似乎这样一件杰出的作品,不配上一位赫赫有名的作者与大唐的煌煌盛世,就会显得逊色——这原是“爱之欲其生”的意思。然而对照出土的雕塑与壁画来看,唐代女性的妆束、发式与《簪花仕女图》全然不同。在20世纪,书画大家谢稚柳先生依据画面上仕女妆束特征等细节,已提出了该画绘制于五代南唐的观点(2)。论据之一,是陆游在《南唐书》中记载,南唐后主李煜的大周后,曾开创“高髻纤裳、首翘鬓朵之妆”的装束时尚,图中女子形象正可与之相印证;论据之二,是南唐陵墓中出土的女性陶俑,发式衣装均与画上相似。

南唐汤氏墓出土头饰

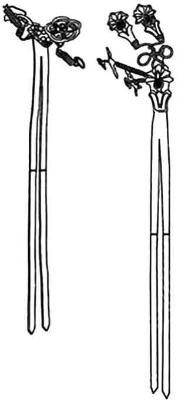

汤氏县君头上的首饰实物进一步将谢稚柳先生的推论落到实处。中有金镶玉步摇花钗一件、银丝四蝶步摇钗一件、镶琥珀珠银丝双蝶钗一件,又有若干压髻的U形长钗。它们不仅式样与《簪花仕女图》上绘制的类似,而且出土时尚未移位,插戴位置也与画中接近。有了首饰实物、人物雕塑与文献记载相对照,《簪花仕女图》绘于五代南唐应是确论。

形象复原依据不同于唐代的对称式插钗方式,五代时期的江南地区流行在高大发髻上插饰不对称的簪钗。早在五代杨吴便有此时尚,如江苏扬州吴顺义四年(924年)墓与邗江蔡庄吴乾贞三年(929年)浔阳公主墓(3)均出土有高髻上饰铜花钗的木质女俑。虽花钗式样仍与晚唐花钗接近,但插戴方式已有所不同:一支斜插向上,相对一侧的一支斜插向下。因此画中金镶玉步摇花钗与镶琥珀珠银丝双蝶钗作如此对角斜插状态;另有银丝四蝶步摇钗一支,插于头顶高髻正前方。这种首饰组合方式正与《簪花仕女图》相同,因此整体服饰、妆容、发式均参照《簪花仕女图》中形象绘制。

头饰银钗的女俑

吴顺义四年(924年)/江苏扬州墓出土

南京大学历史学院文物考古系,扬州市文物考古研究所.江苏扬州市秋实路五代至宋代墓葬的发掘[J].考古,2017,(4).

钗体为银鎏金,钗头以银丝串连三个刻花叶纹的花饰接头,分别连接钗脚与附着的花钗饰片。花钗饰片有二,以银片雕镂出花叶,中心镶嵌雕花玉片。花钗下以银丝悬挂镂空银花片与菱形银片小坠构成步摇饰。钗头各饰件可拆卸组装。

头饰银钗的女俑

吴乾贞三年(929年)/浔阳公主墓出土

周汛,高春明.中国历代妇女妆饰[M].上海:学林出版社,1988.

❀首饰小识:结条钗

汤氏县君的首饰中最具有前朝风格的一件,是斜插于发髻顶部的镶琥珀珠银丝双蝶钗。钗头接续一段银丝扭制的弹簧,弹簧上一前一后焊接两枚菱形银花片,上栖以银丝编结的蝴蝶,蝴蝶周身又装饰有小粒琥珀珠饰,式样恰如温庭筠《菩萨蛮》中所谓“钗上蝶双舞”。

五代佚名《簪花仕女图》局部

辽宁省博物馆藏

鎏金银镶玉步摇钗玉片拓片

石谷风,马人权.合肥西郊南唐墓清理简报[J].文物,1958:(3).

法门寺地宫出土银结条笼子

陕西省考古研究院.法门寺考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2007:彩版七〇,彩版二〇三.

以金属细丝编结器用的工艺,在唐代被称为“结条”。这从法门寺地宫出土《衣物帐》上所记“结条笼子”及相应实物得到了确证。这种工艺也常被运用在女子的首饰上。隋朝李静训墓出土的金结条飞蛾头饰编结工艺尚很规整结实;到了中晚唐时期,用作编结首饰的金银丝则被制作得纤软细弱。如中唐诗人王建《宫词》所言:

蜂须蝉翅薄松松,浮动搔头似有风。

一度出时抛一遍,金条零落满函中。

以金银丝编结的蜂、蝉等饰物,在长簪上轻轻颤动。美人在妆成出门之前,将这些首饰翻出挑拣一遍,纤巧脆弱的金结条首饰零落满函。五代时流行的结条式头饰不止于此,如另一支银丝四蝶步摇钗,钗头接续两朵银花与两个银丝扭制的弹簧,上均栖有银结条的蝶;蝶下还各自坠下一串纤巧的步摇挂饰。同类钗饰又见于江苏扬州南唐升元元年(937年)田氏墓中。

五代诗人和凝的《宫词》写后宫之中的一角闲愁,仍有结条钗的身影——春晴的一日,隔着红罗窗纱看去,倦绣的宫人斜倚熏笼,连多嘴的鹦鹉都睡了,唯有轻风带起她头上结条钗的一阵微微颤动:

红罗窗里绣偏慵,亸袖闲隈碧玉笼。

兰殿春晴鹦鹉睡,结条钗飐落花风。

❀首饰小识:玉凤雕钗袅欲飞

五代时的花钗式样,仿佛延续着唐时的意蕴。然其制作的匠心,究竟与前代有所差别:当时所流行的,一种是金银花钗与雕玉花钗结合,作成“金镶玉”或“银镶玉”,如南唐汤氏墓出土的银镶玉步摇钗。而另一种,是直接将花钗的材质由可以随意捶打、雕刻的金属,换作轻巧易碎的薄薄玉片,运用极高超的玉工在其上细细刻画甚至镂空成剪纸一般的花饰。如浙江临安五代吴越国康陵(4)出土了几枚玉钗首,将厚仅两毫米的玉片镂空碾刻出缠枝草中衔绶带的飞凤纹样,再装入银鎏金花萼形底座。后唐庄宗《阳台梦》中的“亸金翘玉凤”,前蜀花蕊夫人《宫词》中的“玉凤雕钗袅欲飞”,应均是就当时的流行钗式而言。

南唐升元元年(937年)田氏墓出土结条钗

扬州市文物考古研究所.江苏扬州南唐田氏纪年墓发掘简报[J].文物,2019,(5).

在花钗之下,也学着结条钗的式样,以金属丝挂起各式轻细纤巧的绶带形、花叶形小饰片。美人行走时,头上玉钗所挂的零珠碎玉也随步摇曳,如有微风拂动。

汤氏县君的银镶玉步摇钗是目前少有的保存完好的一件;而康陵却曾遭扰乱,各式小玉片与挂坠零落四散、其原始组合状态已难知晓。

康陵出土的金镶玉钗头与各式步摇挂饰

杭州市文物考古研究所.五代吴越国康陵[M].北京:文物出版社,2014.

(1) 石谷风,马人权.合肥西郊南唐墓清理简报[J].文物,1958,(3).

(2) 谢稚柳.唐周昉“簪花仕女图”的时代特性[M]//谢稚柳.鉴余杂稿.上海:上海人民美术出版社,1979.

(3) 扬州博物馆.江苏邗江蔡庄五代墓清理简报[J].文物,1980,(8).

(4) 墓主人为吴越国主钱元瓘之妻、恭穆王后马氏,葬于后晋天福四年(939年)。