晚唐 敦煌残梦

长安女子

倾国倾城不知价,一寸横波剪秋水。

妆成只对镜中春,年幼不知门外事。

琉璃阶上不闻行,翡翠帘间空见影。

昨日良媒新纳聘,旋拆云鬟拭眉绿。

长安女子2002年至2004年,陕西省考古研究所长安考古队在西安南郊发掘了一组晚唐墓葬,其中两座墓中出土了插戴次序保存完好的银鎏金花钗头饰组合(1)。经由考古工作者对墓葬信息进行的科学分析,推测墓葬的主人很可能都是长安城内年少而亡的贵家女子。然而疑点也产生于此处——她们虽拥有华丽的首饰,但墓中其余陪葬品却简单寒朴,甚至显得草率。埋葬她们的亲人没有书写墓志,因此她们的具体人生经历很难为人知晓。

然而,在几千里外的敦煌石窟中,却留有相关的线索。敦煌莫高窟第九窟晚唐壁画中,绘有一列行香奉佛的贵妇供养人像;她们头上插戴的首饰,与西安这两座墓葬中出土的实物几乎完全一致。由此对照,得以确定墓葬主人身处的时代。在敦煌石窟藏经洞发现的众多唐人写本中,更有一首频为唐人传抄却早已被后人遗忘的长诗,记录了当时某位女性的故事:

中和癸卯春三月,洛阳城外花如雪。

东西南北路人绝,绿杨悄悄香尘灭。

路旁忽见如花人,独向绿杨阴下歇。

凤侧鸾欹鬓脚斜,红攒翠敛眉心折。

借问女郎何处来,含 欲语声先咽。

欲语声先咽。

回头敛袂谢行人,丧乱漂沦何堪说……

中和三年(883年)春,诗人在洛阳城外遇着一位从长安城逃难而来的女子“秦妇”,听她讲起自身过去的遭遇——她原是长安城中的贵家女子,过着闲逸安乐的生活。然而广明元年(880年)的一日,黄巢率兵攻入长安,唐僖宗如其祖唐玄宗一样抛下长安城,出逃四川。城中百姓四散奔逃,富贵人家将舞伎歌姬全都抛弃,贫苦人家更是顾不上家中稚儿幼女。“秦妇”的四邻女伴们,有的抗暴被杀,有的投井自尽,有的被纵火烧死,有的即便侥幸逃生也遭掳掠。她为了偷生,只得强颜欢笑随军而去。经历了家破人亡的凄惶、流离转徙的悲苦,她与女伴们在心中暗暗期待着唐军收复长安。等到唐军兵马围城,城中百姓已饿死半数。过去满装珠宝锦绣的内库已一炬成灰,曾经仪表堂堂的公卿显贵们如今尸骨散落街头无人收拾。她趁乱逃出,可路上官军所过之处,仍是烧杀抢掠后的一派荒凉。她没有旁的办法,只有一路向着尚且平安的江南逃去……诗文到此戛然而止。

晚唐女供养人像

敦煌莫高窟第九窟史苇湘摹本

这是晚唐诗人韦庄所作的《秦妇吟》。他如实记录下这场浩劫中“秦妇”们的血泪,百姓深为触动,众口相传,争相将诗句刺在屏风上,绣在障子上,韦庄也得名“秦妇吟秀才”。等到黄巢起事失败,大唐虽然暂时恢复了,但人们心中那金碧辉煌的长安的记忆已成迢递旧梦,徒留残垣断壁、满目凄凉。与“秦妇”遭遇类似的女子依然没能迎来安稳的生活。中和四年(884年)七月,一众女子被唐军耀武扬威地当作俘虏押送至唐僖宗面前。她们均是出身长安世家大族,却被黄巢掳掠为姬妾者。唐僖宗责问她们:“你们都是朝廷勋贵子女,家族世受国恩,为何屈身从贼?”为首的女子凛然答道:“国家以百万之众,尚不能抵御狂贼凶逆,以致失守宗祧,播迁巴蜀;今陛下以不能拒贼之罪苛责一女子,置公卿将帅于何地?”僖宗无言以对,不再问话,下令将她们处死于市。人们同情她们,争相以酒送行,但为首的女子不饮不泣,临刑前神色肃然。

《秦妇吟》一诗刺到了朝廷的痛处,此后韦庄为避祸讳言此诗,竟使它最终失传。直到千年后敦煌石窟藏经洞被开启,大量唐人写本被发现,《秦妇吟》的全貌才得以再度为人所见。开篇提到的两位头饰华丽的长安女子,正身处于这样的时代,也极有可能是这场长安浩劫的受难者,“朝携宝货无人问,暮插金钗唯独行”。她们头上凤侧鸾欹的一脉幽情,终究暂别了彼时中原连绵的战火,带着一些大唐余晖中行香奉佛的安然,在敦煌石窟中缠绵不断,于壁画上留下一点永恒的追思。

形象复原依据图中首饰参考了考古发掘中保存最为完整的一组(墓葬编号M412)进行推测复原。梳起的发髻先用一对素面花头银钗进行固定,再将一对鎏金雀鸟花结纹银花钗分插发髻左右两侧。对凤纹小山型饰片背后装有钗脚,戴在头顶正中。整体妆束参考了敦煌莫高窟第九窟壁画中所绘女供养人的形象。

晚唐女供养人像

敦煌莫高窟第九窟

中国敦煌壁画全集编辑委员会.中国敦煌壁画全集·8·晚唐卷[M].天津:天津人民美术出版社,2006:154.

西安紫薇田园唐墓出土鎏金银钗

刘呆运,李明.唐朝美女的化妆术[J].文明,2004,(4).

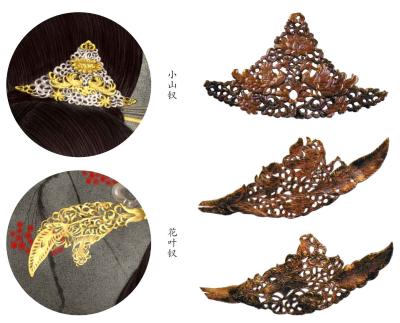

❀首饰小识:花钗

这里所讲的“花钗”,不同于前文提到的唐代礼制中的“花树”钗,而是一种晚唐时新兴的首饰式样。目前所见时代较早的一组花钗,出土于西安惠家村大中二年(848年)墓(2)。这一时期正处乱世,藩镇割据,战乱频繁,唐朝的统治名存实亡。花钗的流行,大约也正是因着这样的背景。由于已无力置办耗费奢侈的镶嵌金筐宝钿的花树礼冠,命妇们只得退而求其次,采用一种略具其意的替代型头饰“花钗”。

陕西铜川新区西南变电站唐墓出土鎏金银钗

铜川市考古研究所.陕西铜川新区西南变电站唐墓发掘简报[J].考古与文物,2019,1.

花钗的制作方式,是以一整根银条捶制,制出长长的钗脚和薄如纸片的钗头。钗头的外轮廓大多类似,呈现y字型;其中錾刻剪镂出的繁复图案却各具匠心——通常为一朵花萼中开出一簇缠枝花草;花草一侧又另起一分岔,装饰衔花枝或绶带的瑞凤、成双的鸾鹊鸳鸯鸂鶒、扑花的飞蛾等诸多花样;之后再将钗整体鎏金,使得效果仍如金钗一般。

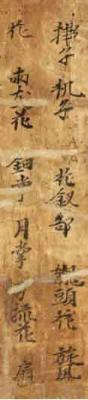

唐人写本《时用杂集要字·花钗部》

敦煌莫高窟藏经洞出土/英国大英图书馆藏

随着花钗的流行,它逐渐脱离了礼制束缚,使用变得广泛而日常,式样也出现了几类变体。敦煌石窟藏经洞所出唐人写本《时用杂集要字》中专列有“花钗部”,其下将花钗具体分为拢头花、旋风花、两支花,均可以与文物相对照。“拢头花”是就花钗用以拢发插头的功用而言;“旋风花” “两支花”应指式样更为繁复的花钗——将钗头由一增作二的当为“两支花”,如西安市西郊出土的鎏金花鸟纹银钗;将两支钗头的花茎又加以拧旋缠绕,当为“旋风花”,如陕西历史博物馆藏的一支鎏金闹蛾扑花卷蔓草纹银钗。

“两支花”式花钗

西安博物院藏

“旋风花”式花钗

申秦雁.金银器(陕西历史博物馆珍藏)[M].西安:陕西人民美术出版社,2003:图115.

(1) 上海博物馆.周秦汉唐文明研究论集[M].上海:上海古籍出版社,2009.

(2) 阎磊.西安出土的唐代金银器[J].文物,1959,(8).