中唐 大唐东都时尚

洛阳女子

洛阳城东桃李花,飞来飞去落谁家。

洛阳女儿惜颜色,坐见落花长叹息。

今年花落颜色改,明年花开复谁在。

已见松柏摧为薪,更闻桑田变成海。

古人无复洛城东,今人还对落花风。

年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。

洛阳女子2005年,洛阳考古工作队发掘了一座晚唐时期的墓葬,墓中出土一组完整的头饰(1)。其中有鎏金银质的小鸟、小山形饰物;又有成对的几组鎏金银簪,簪头只在中心花朵、飞鸟、蜂蝶和边缘轮廓等处鎏金,金银相间,颇为细致。由于没有出土墓志,只能根据同时期出土的零散首饰实物大致推断,这组首饰的具体年代是9世纪中叶唐文宗时期。在大唐东都洛阳,城中仕女的首饰也随着长安时尚亦步亦趋。

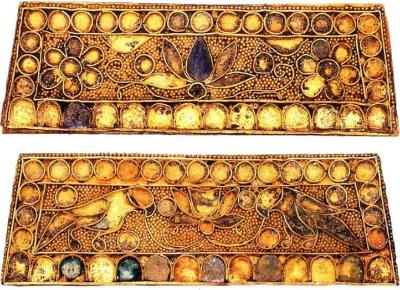

洛阳龙康小区唐墓出土的各式鎏金银簪钗

线图改绘自:洛阳市文物工作队.洛阳龙康小区唐墓发掘简报[J].文物,2007,(4).

由于出土信息阙如,只能参照当时的壁画与诗作,试着勾勒出当时女子首饰的具体形象。这组首饰出土时虽缺失了完整的组合信息,但保存完整,为插戴方式的复原推测提供了可能。长簪共有三对,应是呈对称状插于发间。其中一对簪首为两片交缠的花叶,鎏金缘边,叶中錾刻一只展翅飞蛾;类似的首饰恰好可见于前文所引西安韩家湾唐墓壁画中。据此可知,这类式样的簪与当时女子流行的发式密切相关——头顶先梳掠起一束形如小山的“椎髻”,其后托起高大的鬟髻;鬟髻可用一支交缠花叶的大簪直竖起真发,即所谓“挑鬟”。段成式有《柔卿解籍戏呈飞卿》,以诗笔为温庭筠爱姬柔卿的形容写生,她的发式便是“出意挑鬟一尺长,金为钿鸟簇钗梁”。鬓发的梳理也与头饰密切相关。段成式《戏高侍御》一诗中称“七尺发犹三角梳”“两重危鬓尽钗长”,两鬓青丝被美人别出心裁地分作两重梳起,形如三角,是诗人为高侍御爱姬阿真所梳发式所绘的一帧写实小影。这种“两重危鬓”自也需要簪钗支撑,于是同墓出土的另两对长簪便觅得了归处:一对簪首较大,于花萼中开出四条相互缠绕的绶带,顶端又分别生出花瓣,可插在前鬓;一对簪首较小,端头分叉,两面均以鱼子纹为地,一面饰卷草纹,一面饰花叶纹,可挂在后鬓。此外,墓中还出土有一双梅花头钗,钗脚分作三股,作用自是为了使插戴更为稳固,可用以压髻。

❀首饰小识:博鬓簪

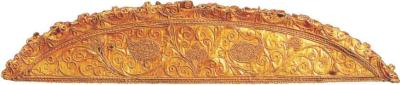

扇形花叶形大簪的流行期,是在公元9世纪上半期(800—850年)。因为缺乏文献记载,我们难以知晓它在唐朝的确切名称。因其形态最初或可算作命妇礼仪头饰中一双博鬓的通俗式变体,这里暂将这类簪式称作“博鬓簪”。如陕西历史博物馆所藏的一支,形态是将两枚博鬓并在一起,其上装饰摇动的小花;其插戴方式一开始也与博鬓类似,一式两支,成对插于高耸的发髻两侧,恰如当时诗人李贺在《十二月乐辞·二月》中形容的“金翅峨髻愁暮云”。

博鬓簪

陕西历史博物馆藏

鎏金银簪

南京博物院.金色中国:中国古代金器大展[M].南京:译林出版社,2013:336.

西安西郊莲湖区出土银簪

西安市文物保护考古所.西安文物精华:金银器[M].西安:世界图书出版西安有限公司,2012:图一〇六.

西安紫薇田园唐墓出土鎏金银簪

刘呆运,李明.唐朝美女的化妆术[J].文明,2004,(4).

少了礼制的制约,这类簪的式样开始丰富起来。如西安市西郊莲湖区出土的一支(2),簪首线条更为流畅,形如一片舒展的花叶,中心纹饰是卷草纹上展翼飞起一只凤鸟。簪式进一步发展,将簪首叶片或花扇一增为二,做成两片交缠之状。如前引洛阳龙康小区唐墓出土的一双、西安紫薇田园唐墓出土的一双。

簪的插戴方式,除了传统式成对插于发髻两端之外,又可以独以一支直竖头顶,作“挑鬟”之用。这种簪式大约也同当时流行的夸张发式、宽博衣袖裙裾一般,随着朝廷接连发布的禁奢令而有所收敛。于是接下来的式样,簪头收窄了许多,如河南陕县大中六年“有唐昌黎韩氏女小字干儿”墓中出土的鎏金银簪(3),纹饰为六角格上飞起两只雀鸟。陕西鄠县唐墓中出土的一双鎏金银钗式样接近,钗头纹饰雕镂得更加纤巧细致,外缘绕以一圈流云,其中镂刻卷草或波涛作地,一支饰小儿引锦鸡,一支饰小儿引祥云。再后来,扇头在簪首退居末位。西安出土的一对摩羯纹银簪头,是晚唐仍留有一些博鬓簪遗意的式样。

陕西鄠县唐墓出土银鎏金钗

扬之水.中国古代金银首饰[M].北京:紫禁城出版社,2014:103.

摩羯纹银簪头

西安博物院.金辉玉德:西安博物院藏金银器玉器精萃[M].北京:文物出版社,2013:122.

❀首饰小识:小山重叠金明灭

小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪。

懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。

照花前后镜,花面交相映。

新帖绣罗襦,双双金鹧鸪。

——(唐)温庭筠《菩萨蛮》

温庭筠《菩萨蛮》第一句“小山重叠金明灭”,其中“小山”所指颇有争议,存在三种说法:一谓屏山,即床上所置绘有泥金山水的屏风;二谓山枕,即上高下低、形如山体、贴有金饰的枕;三谓眉额,即佳人绘如远山的眉形与额头贴饰的金黄花钿。但屏山、枕山二说是写居室陈设,属于“身外之物”,与以下全写女子妆束打扮的情景终有隔阂;山眉又与下句“懒起画蛾眉”相重。三种说法都有难解之处。

沈从文先生在《中国古代服饰研究》一书中提出,唐代女子喜爱在发髻上插戴几把小梳,露出半月形的梳背当作装饰,有多达十余把的,“小山重叠金明灭”,即为女子发间金质小梳重叠闪烁的情形而咏。结合唐时女子的妆束形象而言,这一说法是大致贴切的。如当时诗人陈陶《西川座上听金五云唱歌》一诗中形容女歌者金五云妆束,“低丛小鬓腻䰀鬌,碧牙镂掌山参差” 。

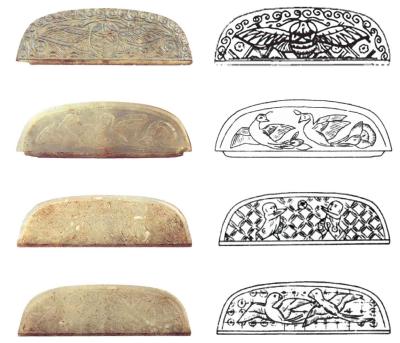

女子将梳插在发间,露出的梳背自然成为装饰的重点。唐人将这部分俗称为“掌”。敦煌石窟藏经洞所出唐人文书《杂集时用要字》罗列女子首饰时写有三种梳名——“钿掌、月掌、牙梳花”(4),“钿掌”就梳背嵌有宝钿装饰而言,“月掌”就梳背形如半月的式样而言,“牙梳花”就其牙骨材质而言。

贵族女子的墓中常有金钿掌牙梳出土,如隋唐之际的高门望族独孤罗之妻贺若氏,墓中出土有一柄金筐宝钿双鹊戏荷金梳背(下端原另嵌象牙雕琢的梳齿);甘肃武威市南营青嘴湾唐墓,出土有一把骨梳,系整体雕琢而成,梳背上也用金银螺钿装饰出花枝、飞蝶与果实,其主人是盛唐开元年间嫁与吐谷浑王族慕容曦光为妻的太原郡夫人武氏。西安何家村盛唐金银器窖藏中的金梳背,弯月形的梳背上又以金丝金粟盘结出繁复的葡萄藤蔓花饰。

盛唐插梳女性形象

唐玄宗天宝元年(742年)

让皇帝李宪墓石椁线刻

本书作者提取自拓片

初唐贺若氏墓出土金梳背(正反面)

齐东方.中国美术全集:金银器玻璃器1[M].合肥:黄山书社,2010:148.

太原郡夫人武氏墓出土嵌螺钿牙梳

甘肃省文物局.甘肃文物菁华[M].北京:文物出版社,2006:图三二九.

西安何家村唐代窖藏出土金梳背

陕西历史博物馆等.花舞大唐春——何家村遗宝精粹[M].北京:文物出版社,2003:201.

盛唐天宝时期,贵妇人流行在头后斜插一把宽梳。如唐让皇帝李宪墓石椁线刻上的女官(5),发后刻画有装饰珍珠的小梳。中唐以后,流行在发髻前方对插一对或数对小梳的时尚。如唐代绘画《挥扇仕女图》中画有一位发髻前对插梳的女子。这类梳有实物为佐证,如西安市雁塔区曲江乡三兆村唐墓与西安西郊曹家堡唐墓均出土有鸳鸯戏花纹金梳背,从梳背纹样上看,一把作正插,一把作倒插。

中唐插梳女性形象

唐人《挥扇仕女图》局部

金梳背

(上)西安博物院.金辉玉德:西安博物院藏金银器玉器精萃[M].北京:文物出版社,2013:123/(下)张海云,廖彩梁,张铭惠.西安市西郊曹家堡唐墓清理简报[J].考古与文物,1986,2.

到了9世纪初,随着高耸椎髻发式的流行,女子又流行在椎髻上饰一排小梳。前引唐文宗太和三年(829年)河南安阳赵逸公墓壁画的女子,即作如此妆束。洛阳伊川鸦岭唐齐国太夫人墓出土有一组以白玉、水晶、琥珀雕刻而成的梳背,其上装饰细巧的纹饰,底部平直有榫,想必原应装有木质梳齿。该墓时代是唐文宗长庆四年(824年),因此这组梳背正是配合时世妆束的插梳实物(6)。

齐国太夫人墓出土各式梳背

邓本章.中原文化大典·文物典:玉器[M].郑州:中州古籍出版社,2008:371-373.

除了插梳之外,还有一种形态恰如云头或小山形的饰件流行于晚唐时期。它们应也是从插梳发展而来,却进一步省略了梳齿,纯起装饰作用,工艺也比插梳更加轻薄,可以直接以簪钗挂在发髻正中。

本节复原绘图中的一组首饰,时代较前举插梳形象更晚,恰好也有小山形鎏金银饰片两枚,可供女子重叠戴于同样形如小山的“椎髻”前后——这正是《菩萨蛮》写作时代的流行式样。乌发与透雕镂空纹饰的金质小山相衬,也正合“金明灭”的情景。

河南偃师杏园唐墓出土的一片银饰,以极薄的银片镂刻而成,表面又经鎏金,形为正中升起一朵小花,两侧生出翻卷交缠的狭长叶片。广州皇帝岗晚唐墓出土的一片,形作铺展的叶片上盛开三朵百合。

洛阳龙康小区唐墓出土的小山形鎏金银饰

改绘自:洛阳市文物工作队.洛阳龙康小区唐墓发掘简报[J].文物,2007,(4).

广州皇帝岗晚唐墓出土小山形饰

广州市文物管理委员会.广州皇帝岗唐木槨墓清理简报[J].考古,1959,(12).

偃师杏园唐墓出土小山形饰

中国社会科学院考古研究所.偃师杏园唐墓[M].北京:科学出版社,2001:图版24-1.

(1) 洛阳市文物工作队.洛阳龙康小区唐墓发掘简报[J].文物,2007,(4).

(2) 王长启.西安市出土唐代金银器及装饰艺术特点[J].文博,1992,(3).

(3) 此墓无正式报告。简述可见:黄河水库考古工作队.1957年河南陕县发掘简报[J].考古通讯,1958,(11).

同类簪钗又见西安市南郊惠家村唐大中二年(848年)墓出土的一对,可见:阎磊.西安出土的唐代金银器[J].文物,1959,(8).

(4) 英国大英图书馆藏敦煌写卷,正面为《韩朋赋》,背面即《杂集时用要字》。

(5) 陕西省考古研究所.唐李宪墓发掘报告[M].北京:科学出版社,2005.

(6) 洛阳市第二文物工作队.伊川鸦岭唐齐国太夫人墓[J].文物,1995,(11).