第16章 互联网初创医疗机构估值案例:平安好医生

第16章 互联网初创医疗机构估值案例:平安好医生

揭开平安好医生平台生态系统的面纱

根据中国网财经的报道,平安健康医疗科技有限公司(以下简称平安好医生)于2018年5月4日在香港联交所主板挂牌交易,意味着全球AI医疗科技第一股正式诞生。截至收盘,平安好医生报价54.8港元/股,总市值为584.9亿港元。然而,平安好医生成立3年多以来连续亏损已超20亿元,对此,业内人士质疑,连续3年都在烧钱,近600亿港元的市值是怎么来的?

资料显示,平安好医生是中国平安集团旗下的互联网医疗平台,成立于2014年8月,于2015年4月推出平安好医生App。作为2018年首家登陆港股的“独角兽”企业,平安好医生从2014年诞生到上市,仅用了不到4年时间。2016年,平安好医生拿到了来自IDG资本、平安创新投资基金和永柏资本(PGA Ventures)的5亿美元A轮融资,估值达30亿美元,单笔融资数额和A轮融资额都创造了当时互联网医疗领域融资的最高纪录。2018年2月,平安好医生获得了来自软银海外、SBI投资(思佰益)、IDG资本、软银愿景基金的4亿美元F轮融资,投后估值为54亿美元,并开启了IPO之路。据了解,平安好医生上市引入了7家全球顶级的基石投资机构,包括贝莱德集团、新加坡主权财富基金(GIC)、加拿大退休金计划投资委员会、美国资本集团、马来西亚政府战略投资基金、正大光明控股有限公司、瑞士再保险。

平安好医生在其招股说明书里声称自己的使命是打造全球最大的医疗健康生态系统。笔者认为有必要在这里做一下科普,首先介绍一下平台生态系统的概念,并从生态系统进化的角度来阐述为什么平安好医生的平台进化尚未成功。

软件平台是指一个以软件作为基础的产品和服务,在其基础上,外部的供应商能够提供与平台相互补的产品和服务。所以说软件平台能提供可以和外部供应商共享的核心功能,外部供应商也可以在上面操作。外部供应商是在平台上能发挥互补功能,一个平台如果有许多各种各样的外部供应商,平台以及其外部供应商在平台上面互动就构建了这个平台的生态系统。

弗若斯特沙利文报告称平安好医生是中国最大的互联网医疗平台。这个平台将用户与医疗健康供应商连接起来,提供具有成本效益的定制化医疗健康解决方案,形成一个充满活力的生态系统。平安好医生的价值就在于帮助用户找到另外一边的供应商(如医生、医院等),然后促成他们之间的互动。

自平安好医生创办以来,自建了包括888个专业医疗人员结合人工智能辅助的医疗团队,主要提供家庭医生服务。我们认为从平台生态系统的定义来看,平安好医生的这种模式还不能构成平台生态系统,只能算是在互联网架构下开办的一个庞大的线上医疗咨询机构。

虽然自建团队的线上医疗咨询服务还不算是一个平台架构,但是这个策略的初衷是对的,因为在平安好医生App上线的时候,市面上做医患问诊服务的已经有好大夫在线、春雨医生及微医等知名在线医患平台。首先,我们要清楚地知道在当时的医患平台市场里,由于强大的网络效应加上极高的平台打造成本,只能容得下少数几个幸运者。平安好医生在这种情况下启动,面对的挑战可想而知。

这种挑战来自医疗健康外部供应商及潜在的用户对平安好医生的疑虑。春雨医生当年启动的时候选择了对早期用户进行补贴的策略。平安好医生则生来富贵,背靠平安集团这棵大树,后者的用户被排他性地送给了平安好医生。这就是关联交易带来的优势。笔者问了几个平安普惠的销售人员,向用户销售平安好医生早已是他们的强制性任务。当然,有了用户,没有医生也不行。平安好医生采用自建医疗团队的模式,然后将他们的服务卖给用户。这和传统的供应商模式没有区别。几年下来,当平安好医生通过关联交易从平安那里获得一个庞大的用户群时,搭建平台生态系统的时候就该到了。但是问题来了,这批自建的医疗人员怎么办?不能退货。养着又会阻碍平台生态的进化,而且成本不低。但是,改变商业模式又是一个“失信”的行为。试想裁退这批医疗人员是何其壮观的冲击,可能带来用户和员工的不解甚至抵制。

我们从招股说明书可以了解到,平安好医生的策略是选择保留这批自建医疗团队,并在其在线问诊模式的基础上增加第三方供应商(外部医生和医院网络)并且提供同类服务给其现有用户。在这个过程中,平安好医生期望可以从供应商模式逐步进化成为平台模式。这一路径跟当年的盛大几乎如出一辙。盛大当年就用了这个策略进入平台生态系统。开始的时候,盛大只提供其自己生产的在线游戏,用户在网吧里用预付卡就可以登录。在业务走上正轨的时候,盛大就添加第三方游戏开发商的内容。这样做是可以理解的,这是因为成功的网络效应可以赚到比供应商模式更高的回报。平安好医生需要做的就是提供基础设施和规则来促进第三方供应商(外部医生和医院网络)和用户这两个不同群体之间的交易。

平安好医生用第三方供应商(外部医生和医院网络)提供的类似服务来补充自建医疗团队提供的服务,这对用户来说选择更多。然而,对于外部医生和医院网络来说,虽然他们在平台上可以接触更多的用户,并从中获得经济利益,但是为了得到这些好处,外部医生和医院网络必须依靠一个由竞争对手控制的平台。谁是竞争对手?当然是平安好医生本身。平安好医生有天然的优势来推广自己的自建医疗团队,事实上,平安好医生的确不遗余力地在各大场合推销自己的医疗团队。这时,平安好医生就需要权衡外部医生和医院网络是否比挂靠春雨医生或好大夫在线更加合算。平安好医生在A轮融资说明书里预测2019年外部医生的数量将为40万人,但是2018年外部医生注册才4万人,其中只有2100人和平安好医生签约。这正好印证了平安好医生在平台生态进化过程中的阻力,外部医生的数量远远逊于春雨医生的20万人(2015年7月的数据)及好大夫在线的14.5万名实名注册医生。春雨医生发布的《2017年互联网医疗价值报告》称共有132 293名医生通过春雨医生平台向用户提供服务。

同时,平安好医生另辟蹊径提供一些不同于问诊的产品和服务,添加了一些全新的功能,如消费型医疗、健康商城及健康管理和健康互动服务等。这样做是为了将现有的用户和不同于外部医生和医院网络的供应商搭上线进行交叉营销(crossselling)或向上营销(up-selling)。平安好医生家庭医生业务占比从2015年的42.6%降低到2016年的22.7%。家庭医生业务似乎有逐渐被边缘化的趋势,那些全新的功能反而能带来更大的利益。我们刚才讲过,提供家庭医生服务最大的挑战是外部医生和和医院网络(也就是自建线上咨询公司的竞争对手)会斟酌是否加入平台,但消费型医疗和健康商城就没有这样的顾虑。平安好医生只需要在技术层面上建设自身的能力来迎接新任务,在市场层面上通过营销活动告诉用户新功能可以给他们带来价值。平安好医生还可以通过大数据了解用户的喜好,然后从其他第三方供应商那里通过交叉营销或向上营销更具有吸引力的产品和服务来获利。

值得一提的是平安好医生的一项业务——健康商城。根据平安好医生招股说明书的描述,健康商城的业务模式分为自营模式和平台模式。这类似于亚马逊/京东的自营+平台(Marketplace)模式。请注意,这里的自营和家庭医生业务的自营不太一样。家庭医生的自营是供应商模式,而健康商城的自营是经销商模式。这两种自营有何不同呢?从供应链管理的角度来看,供应商模式是指平安好医生将自己的服务提供给供应链的下一个环节,即它的用户。家庭医生业务的自建医疗团队就是这种模式。而经销商模式是指平安好医生从许多不同的供应商那里购买产品,然后将产品放进自己的仓库,自己完全控制产品的定价和交易,然后再卖给用户。当平安好医生建立好了基础设施和用户关系之后,它将自己承担的风险转移给一部分供应商,给它们更多的责任来管理库存、定价及交易。这时,平安好医生就可以逐步实现从经销售向平台生态的转化,服务于一个交易的两个主体。亚马逊采用的就是这个策略,将自己从一个经销商变成了一个平台提供商。如果平安好医生够强势,它甚至可以和供应商分享对存货和商品销售的控制。比如,健康商城中没有售出的存货是可以退还给供应商的。

平安好医生的健康商城采用自营和平台共存的模式,这是因为相对于完全平台模式,经销商模式也尤其独特的优点,那就是成本优势。比如,健康商城里提供的诸类产品,平安好医生通过自营模式将存货集中在少数几个地点就能产生规模经济。跟在平台模式中的个体供应商相比,自营模式有更多的产品数量,所以每件商品的成本也更低(仓储、物流),我们称之为“聚集经济”。虽然在很多情况下,经销商模式可能提供更好的购物体验,但是平台模式的销售额或许会更高。一般来说,第三方供应商肯定对自己的产品更加了解,因此平台模式可能比经销商模式更会定价和销售产品。特别是在第三方供应商提供刚上市或独一无二的产品时,一般都会深入演示和解释。比如,淘宝里面有无数供应商提供各种稀奇古怪的商品,这些商品最好由供应商来售卖,因为他们最能描述自己商品的独特之处。

总体来说,平安好医生想从供应商和经销商模式逐步过渡到平台模式。这种转型需要企业改变其原来的商业模式。对用户和外部供应商来说,平台模式已经不新鲜,谈不上什么颠覆,但对内部员工来说,当雇主改变其价值主张时,他们可能会产生焦虑和恐慌,如果处理不好,会对企业造成负面影响。

从平安好医生2016~2018年的营运数据来看,其通过和平安的关联交易已经形成了相当规模的用户群,但形成自我强化的网络效应并没有那么容易,平台之间的竞争也十分残酷。以下引述自平安好医生的招股说明书:“我们于我们的若干业务分布中面临竞争,微医集团、好大夫在线及春雨医生等互联网医疗服务提供商与我们在在线咨询和医院预约领域竞争。在健康商城业务方面,我们的竞争对手包括阿里健康等电子商务服务商。”这种竞争对用户来说是利好,因为它增加了替代产品的种类。但对所有平台来说,在没有达到赢家通吃的境界时,都是苦不堪言的,它往往造就了一些零利润的行业,平台之间的定价可以严重到杀价无底线。

平台越大越能提供更大的价值,这就是网络效应的威力。平安好医生申请上市就已经露出了虎牙,展示出其赢家通吃的野心。它认为只要将平台做到行业第一,就算竞争对手在某些方面做得更好,用户还是会选择自己。如果这次平安好医生成功上市,平台之间的竞争将愈发激烈。这是网络效应与生俱来的正向反馈,也就是我们所说的“马太效应”诱发的:最大的平台会变得更大。所以,如果平安好医生成功上市,就变相地向全世界宣布自己才是中国互联网医疗行业的领军平台,一旦领军平台在用户的眼中变得清晰,从众效应自然形成,新用户可能开始压倒性地偏好一个引导潮流的平台,引爆市场。这个速度可能会非常快,无形中会大大刺激如好大夫在线、春雨医生及微医等互联网医疗提供商,从而触发新一轮的激烈竞争。

我们认为不是所有的行业都适合赢家通吃。医疗行业很难形成赢家通吃的平台市场,因为这个市场已经有多个相互竞争的平台,并且用户和供应商可以自由选择同时和两个以上的平台建立连接。事实上,这在互联网医疗行业早已经是惯例,转换成本并不高。平安好医生和平安集团订立的一系列服务级别协议(SLA),将平安集团的用户锁定在平安好医生的平台上,使用户不得不挂靠平安好医生。如果这时用户选择其他平台,就会增加成本,得不偿失。所以既想锁定平台用户,又想减少对平安集团的依赖是摆在平安好医生面前的难题。平安好医生也通过提供更新的技术,如人工智能技术或者提供更加多样化的服务使得平台对用户来说不断增值,这样的锁定比通过关联交易人为设置障碍使得平台更具有竞争持久性。这一点平安好医生在招股说明书里描述得很详细。但是,笔者认为平安好医生一旦失去了平安集团这棵大树,没有了捆绑协议,就只能对用户按交易次数收费,用户就有很大可能选择其他平台,因为这并不会额外增加用户的成本。这就是美团可以轻而易举地抢夺滴滴出行市场份额的根本原因。

平安好医生显然深知和保险公司合作的好处,绝对不能失去平安集团这棵大树,也期望未来和其他保险公司签订类似的SLA。但笔者认为这只是平安好医生的一厢情愿,因为由关联交易造成的垂直整合会让事件变得更复杂。这会导致其他保险公司不再和平安好医生合作,因为平安好医生在关联交易中享有特权,因而造成天然优势,这对其他保险公司来说是不公平的。

另外需要补充的是,医疗行业需要满足不同用户特定的需求,只有差异化的平台才能聚焦这些不同的需求。这一点就让任何平台不具有赢家通吃的可能性。只有在差异化服务对用户来说不是那么重要的情况下,用户才会集中在一个平台上。健康商城有赢家通吃的可能性,但面对的竞争对手是阿里健康、天猫和京东等。你觉得平安好医生胜算有多少呢?所以,平安好医生必须清楚地认识其面对的市场是否只能支持一个平台,然后再决定是否和竞争对手一直针锋相对(这样做会付出巨大的代价)。

平安好医生现在的做法是希望能在未来某一天战胜竞争对手,一骑绝尘,然后对平台进行独家控制,并占据大部分利润。这场没有硝烟的战争赌注将大得惊人,我们从招股说明书里提到的平安好医生2016~2018年在营销上的投入可以看出来。上市融资的目的也是在平台战役中筹集足够的粮草,为打消耗战做准备。

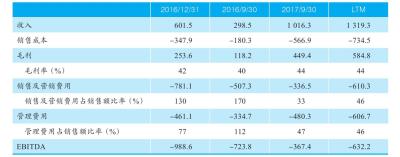

根据招股说明书,我们首先看看过去LTM平安好医生的财务表现,如表16-1所示。

表16-1 LTM平安好医生的财务表现 (金额单位:万元)

注:LTM指平安好医生招股书发布时过去12个月。

为了计算EBITDA,我们需要消除和主营业务无关的营业外收入和支出的干扰。另外,由于招股说明书里没有披露折旧与摊销的数据,所以计算的EBITDA没有剔除折旧与摊销。

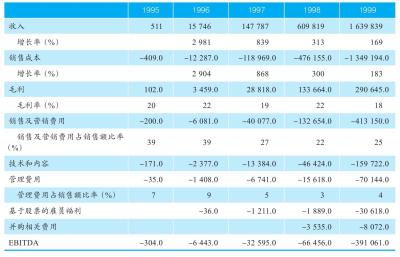

由于无法找到最接近的可比公司的财务数据。我们将平安好医生的财务表现和亚马逊上市前后的财务数据(见表16-2)进行比较。选择亚马逊的原因是在商业模式方面从经销商模式向平台模式过渡方面,平安好医生和亚马逊有类似之处。

表16-2 亚马逊上市前后的财务数据 (单位:千美元)

我们比较的是销售及营销的费用占销售额的比率,以及管理费用占销售额的比率。我们可以发现,平安好医生均远高于当年的亚马逊。现在的亚马逊已经实现相对的赢家通吃(但也要面临Instagram或Pinterest等产品发现平台的新挑战),其销售及营销费用占销售额的占比已经降到7.6%(2016年),而平安好医生由于不断严峻的竞争态势,未来的营销费用预料将继续保持高位。另外,需要特别指出的是,亚马逊在IPO前后(1995~1999年)管理费用占销售收入的比例分别为7%、9%、5%、3%及4%,远低于平安好医生(2016~2017年LTM)的77%及46%。这说明平安好医生在管理的效率上还有很大的提升空间。