第十七章 犹太难民

1945年5月初,一位时年18岁的、名叫罗曼·哈尔特(Roman Halter)的波兰犹太人被俄国人解救。他以及另外两名犹太人在从一次死亡行军中逃脱后,被德累斯顿附近一对德国夫妇收留。哈尔特曾经在好几处劳动营中死里逃生,其中包括奥斯威辛,此时他极度虚弱、骨瘦如柴,但他总算是活下来了,而且知道自己实属侥幸。

在被解救后,哈尔特辞别了那对收留过他的夫妇。他近乎绝望地寻找其他家庭成员的消息,想知道他们是否在纳粹大屠杀中幸存,因此他找了一辆自行车,在自行车握把上绑了几个玻璃罐子,装着他在废弃的农场里找到的腌肉,踏上了回归波兰之路。

哈尔特没有走多久就遇到一名俄国解放者,对方骑着摩托车。哈尔特非常感激俄国人,因为俄国人解救过他。他认为俄国人是犹太人的朋友、解放者、“好人”,他甚至还能说一点俄语,这是他孩提时代的记忆。不幸的是,他将会发现,他的这种兄弟情谊并没有得到回报:

我很高兴见到他……我还记得我从父母那儿学来的俄语单词。我说:“俄国人,我爱你。”然后又加了一句:“你好,朋友。”他惊奇地看着我,然后以极快的语速说了一溜俄语。我笑了笑,用波兰语告诉他,我听不懂他说的话。他上下打量着我,然后看着我的自行车说:“给我手表。”我明白了。他撩起衣袖,露出前臂上戴满的手表,然后又重复了一遍:“给我手表。”

我瞥见他的双眼,他的眼神严厉而冷峻。我开始跟他说波兰语。我告诉他,我没有手表,而且把我两条瘦削的胳臂亮给他看。他指着我自行车握把上鼓鼓的毛毯,说了几句俄语。我上前打开一个罐子,并且递给他看。我说:“同志,这是肉。”透过玻璃罐子也看得见这是肉。他看着罐子,然后看着我。我说:“朋友,这是你的,拿走吧,享用吧。”

他把玻璃罐子举过头顶,端详了几秒钟,然后把玻璃罐子摔到地上。玻璃和肉末四处飞溅。我看着这名俄国士兵,内心感到一阵恐惧。我该说什么才能让他放过我呢?在那瞬间,我感到手足无措。他用俄语说:“脱掉你的裤子。”我站在那儿瑟瑟发抖,不太明白他说什么。他重复着他的命令,手里还比画着,让我明白他要我怎么做。

……我小心翼翼地把自行车放到地上,以免打破口袋里的玻璃罐子,然后开始脱裤子。我在想:为什么他要我这样做呢?或许他以为我在裤腰带上绑着手表。我必须告诉他,我不是说波兰语的德裔人。所以,当我脱掉裤子,让他看见我没有裤腰带和手表时,我慢慢地用波兰语告诉他,我是犹太人。我知道这个单词怎么说。我重复着:“我是犹太人,我是你的同志。”

此时,我站在他面前,腰部以下脱个精光,我的本能告诉我,我可不能脱掉我那装饰精美的靴子,如果他拿走我的靴子,我就得打赤脚了。我可不能光着脚走到霍代奇(Chodecz)。所以,我就让裤子和底裤摊在我的袜子和靴子上。我再次瞥见他的双眼。当他看见我赤裸的身体时,眼中带着轻蔑。我在他眼中看见了杀人者的空洞眼神。

他从手枪皮套中取出左轮手枪,指着我的脑壳扣动了扳机。我能听到响亮的击锤撞击声。他不再跟我费口舌,启动摩托车绝尘而去。我在那里呆立良久,裤子和底裤还摊在地上,我看着他消失在远方。[1]

在哈尔特的余生中,这段记忆时常萦绕心头。这是一种不祥的预感。尽管他们都受到过德国人的迫害,尽管希特勒无意中让他们站在同一阵线,但这位不知名的俄国人却像党卫队军官对待犹太人那样对待他:首先从你有没有割过包皮来判断你是不是犹太人,然后把枪顶住你的脑袋。至于哈尔特大难不死是因为对方手枪卡壳,还是因为没上弹药,他就永远不得而知了。

之后几个月里,类似情景反复在欧洲上演。各种国籍的犹太人会发现,德国统治的结束并不意味着迫害的结束。(迫害)远远没有结束。尽管犹太人受尽诸般苦难,但在欧洲许多地区,反犹主义在战后不减反增。针对犹太人的暴力行为到处上演,即使在从未被占领的地区,如英国,也同样如此。在欧洲某些地区,暴力行为是终结性的、决定性的:就是为了永远清除犹太社区,纳粹做不到的事情,将由当地人来完成。

选择回国战争结束后,欧洲犹太人开始从亲身经历中吸取教训。某些犹太思想家相信,战前和战时犹太人太过引人注目,因此招致杀身之祸。他们认为,要在将来避免类似灾难,唯一的办法是让自己不再引人注目,即完全融入他们生活的各种社区。

然而,犹太复国主义者声称这是胡说八道:即使是高度同化的犹太人,也依然被希特勒的走狗辨认出来,并且与其他犹太人一样惨遭杀害。他们认为,要确保他们的安全,唯一的办法是全体离开欧洲,建立自己的国家。

还有人认为,这两种方法都不可行。他们相信,他们的责任是回归各自的祖国,竭尽所能重建犹太社区。[2]

绝大多数幸免于难的欧洲犹太人最初倾向于最后一种观点,这并非出于任何特殊的信念,只是因为他们已经在流放和监禁中经历数年,做梦都想回到家乡。在理智上而非情感上,绝大多数人都已意识到,他们所离开的社区已经不复存在。但大多数犹太人还是回去了,部分是由于故土难离,部分是由于渴望重建家园,这是他们唯一知道的生活前景。无论如何,他们还是满怀希望,希望自己回到家乡后能够受到欢迎。

在犹太人看来,战后欧洲是个混乱之地。德国战败后,许多事情有所改观,但许多事情还是一如旧貌。一方面,迫害犹太人的组织被帮助犹太人的组织所取代。美国犹太人联合救济委员会(American Jewish Joint Distribution Committee)带来了价值数百万美元的食物、药物、衣物,并且在欧洲大陆帮助重建犹太会堂和犹太文化中心。非犹太援助组织,如联合国善后救济署和红十字会也提供了有针对性的帮助,比如建立专门的犹太难民营,帮助寻找亲友。各国新政府也开始改变对待犹太人的态度,如废除所有反犹立法。

另一方面,持续数年的纳粹宣传,不可能在数周或者数月内消除,公开的反犹主义仍然到处存在。有时候,这种反犹主义的表现令人相当震惊。例如,1945年,犹太人返回希腊城市塞萨洛尼基,他们有时会遇到这样的问候:“啊,你还活着?”甚至是:“真遗憾啊,你们还没被做成肥皂。”[3]在埃因霍温,回国的犹太人在登记身份时,官员竟然说出这样的话:“又是犹太人,他们怎么没把你们全毒死。”[4]在德国城市加米施(Garmisch)和梅明根(Memmingen)电影院的新闻片提到600万犹太人被杀害时,却只换来一阵喧嚣:“他们还没被杀够呢!”随之引来震耳欲聋的掌声。[5]

让回国的犹太人最为恐慌的是,尽管各国政府和援助组织已经采取种种措施,但根深蒂固的反犹主义还是从未绝迹。经验告诉他们,民主制度、表面上的平等权利、他们自身的爱国主义,都不能保护他们免遭迫害。他们面临的最大挑战,并不是把每件小事都视为“未来爆发的迹象”或者“新的集体屠杀即将来临”的证据。[6]如果他们想要克服挑战,他们就必须得到所回归社区的帮助。

因此,在回家这件事情上,犹太人最需要的就是保证。如果他们想要重建生活,他们所需要的就不仅仅是食物、住所以及医疗照顾,随着难民回归,这些东西总会慢慢建立起来的。他们最需要的是欢迎。

有些犹太人,比如普里莫·利维,的确回到了“朋友环绕、温饱无虞、工作稳定、回首往事”的状态。[7]还有许多犹太人奇迹般地与亲人团聚的故事,还有许多陌生人自发地为犹太人提供食物和住所的故事,还有许多人倾听他们讲述自己的故事。然而,不幸的是,这种故事并不如想象中普遍,许多人的经历与此相去甚远。

回国:荷兰战争期间,有11万荷兰犹太人被送进集中营,只有大约5000人得以回国。他们混杂在1945年回国的71564名荷兰难民当中,绝大多数人正在前往阿姆斯特丹的路上。[8]回到中央车站,他们就被面谈、登记,然后领取配给卡和布票。有时候,他们还会得到建议,在何处栖身,去何处求助;但有时候,各种援助组织的桌子都忙不过来。欢迎仪式虽然高效,但令人寒心,没有旗帜或者鲜花,没有管弦乐队,只有一排桌子和一堆问题,然后就是迅速地把人们指派到市中心的大街小巷。[9]

从一开始,在回国者当中就存在着微妙的差别。然而,这不是为了再次辨别犹太人,而是为了辨别回国者当中的通敌者。曾经自愿在德国工作的志愿者,回国卡上会被贴上字母“V”:这样他们就得不到食品包和食品票,实际上还会被他们今后接触到的所有机构拒之门外。

唯一受到热烈欢迎的是抵抗组织成员。抵抗组织成员所得到的优待也是立即兑现的。他们通常会被送到环境奢华的疗养中心,包括威廉明娜女王(Queen Wilhelmina)宫殿的一翼。他们受到媒体舆论、官方声明、街谈巷议的一致颂扬。“如果你来自抵抗组织,那么一切皆有可能!”一名前抵抗组织成员卡雷尔·德·弗里斯(Karel de Vries)说道,“你可以向任何人要钱。例如,所有建筑材料都很紧缺,但只要你说一声‘我是从集中营回来的抵抗战士’,那么很好,马上兑现!”[10]后来,他们甚至被授予特别养老金,以褒奖他们在抵抗组织中的贡献。

回国的犹太人很快发现,荷兰人唯一感兴趣的是通敌者与抵抗者的差别。所有其他类别的群体,包括犹太人,都无甚差别。荷兰并非特例。当意大利流亡者回到意大利时,他们都被笼统地归类为“政治犯”,无论他们是犹太人、苦工还是战俘。[11]同样,法国的回国者也被笼统地归为一类。实际上,时至今日,绝大多数最为流行的历史著作依然如此。[12]并不存在针对犹太人的歧视,但这几乎同样糟糕:他们似乎被完全忽略了。一位从集中营幸存的荷兰人说道:“当需要被怜悯的时候,我只遇到麻木不仁的、难以接近的、令人反感的、不可理喻的官僚部门。”[13]

尽管回国的犹太人需要和渴望特殊的帮助,但为何荷兰当局并未给予这种帮助呢?原因有多个方面。首先,荷兰当局接受盟国的领导,尤其是接受英国的领导,英国的官方政策是并不把犹太人视为特殊群体。在回国者当中,犹太人只占较小的比例,因此不被认为具有优先地位。当局在迎接回国者时准备工作也较为仓促,因为荷兰是最后被解放的欧洲国家之一。

如果当局考虑得更为周到,他们就会更加重视犹太人,并且给予特殊待遇,包括道德上和人道上的照顾。在荷兰社会中,犹太人承受了比其他群体更为惨重的痛苦:在第二次世界大战中,荷兰有21万名死难者,其中半数死难者是犹太人,尽管犹太人仅占荷兰战前人口的1.5%。[14]在绝大多数地区,犹太社区被完全抹去,即使在阿姆斯特丹,犹太社区也是幸存者寥寥。当其他回国者受到所在社区的欢迎时,许多犹太人已经失去了自己的社区,甚至失去了自己的家庭。

不仅“官僚部门”忽略这些事实,普通人也同样麻木不仁到令人吃惊。历史学家丁克·洪迪厄斯(Dienke Hondius)曾经收集了一系列普通荷兰人如何对待回国犹太人的案例。例如,曾经有熟人如此向丽塔·库普曼(Rita Koopman)打招呼:“你该庆幸你不在这里,我们都快要饿死了!”当阿布·卡兰萨(Ab Caransa)回到以前的岗位时,他的雇主完全无视他在奥斯威辛的痛苦经历:“由始至终,你起码有地方住、有东西吃!”绝大多数犹太人并未试图解释他们的经历的恐怖,比如格哈德·德拉克(Gerhard Durlacher),只是通过倾听别人的故事来“获取接纳”,并且对自己的困境保持“谨慎的沉默”。另一位荷兰犹太人解释道:“人们不理解,或者不相信。”[15]

许多类似的议论产生于纯粹的无知。在东欧,纳粹大屠杀就在人们的眼皮底下发生,而与东欧不同,在西欧,许多人对犹太人被驱逐后遭受的苦难一无所知。在关于集中营的新闻片放映之前,关于工业化集体谋杀的故事会被视为夸大其词;但即使在这些新闻片在电影院放映后,人们也完全不理解这段经历对幸存者来说意味着什么。

然而,比人们的无知更为重要的是这种故事难免会引起的不安感觉。按照弗兰克·凯泽尔(Frank Keizer)的说法,荷兰人对其关押在特莱西恩施塔特的经历回应道:“我不想知道。那都过去了,很高兴你还活着。”[16]回到其他国家的犹太人也有类似的遭遇。在法国,按照奥斯威辛幸存者亚历山大·科恩(Alexandre Kohn)的说法,“存在着普遍的漠视”,犹太人被迫对自己的经历缄默不语。[17]在匈牙利,如果回国的犹太人胆敢声称自己比其基督徒邻居承受过更多的痛苦,他们肯定会被殴打。[18]甚至在美国,移居至此的犹太幸存者也经常遭受不耐烦的对待:“战争已经过去了,‘已经受够了’!”[19]

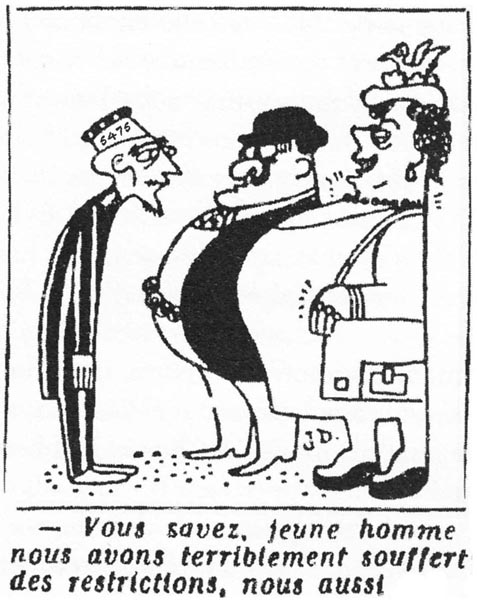

我们必须记得,战争期间普通欧洲人也同样承受了恐怖的痛苦,尤其是在战争结束那年,当他们认为人人承受同样的痛苦的时候,他们起码会感到些许宽慰。解放后,整个欧洲大陆开始构建痛苦共同体的神话。这种神话适合所有人,从那些渴望回归社群的通敌者,到那些渴望忘记战争的筋疲力尽的公众,再到那些想要重建民族自豪感的政客。甚至在国际层面上,那种欧洲各民族共同承受纳粹主义之苦的观念,也有助于重建交战各国之间的兄弟情谊。但是,犹太人的出现是对这种神话的讽刺。犹太人不仅承受了远远多于任何人的痛苦,而且其他群体从未对他们施以援手:那种欧洲人曾经“同呼吸、共命运”的心安理得的想法,被证明是一派胡言。

一对肚满肠肥的法国夫妇对一位从集中营回来的囚犯说:“你知道吗,我亲切的孩子,我们也曾经饱受不自由的痛苦啊。”(《马赛人报》,1945年6月3日)

这或许解释了,为何回国犹太人的痛苦遭到普遍忽视,不仅在荷兰如此,在整个西欧都是如此。当抵抗运动的故事让人们自我感觉良好,让人们分享到英雄主义的荣光时,犹太人的故事却有着反效果。这些故事提醒人们,这个社会曾经多么失败。犹太人的出现已经足以引起不安,似乎他们随时都有可能揭示令人局促不安的秘密。因此,更加简单的做法是,假装降临到犹太人身上的苦难与发生在别人身上的事情并无不同。犹太人并未受到欢迎,他们遭到忽视、限制、禁言。

犹太财产争夺战有时候,犹太人之所以不被欢迎回国,还有着更为黑暗的原因。战争结束后,在匈牙利流传着一则笑话。大意如此:一位集中营幸存者回到布达佩斯,碰见一位基督徒朋友。朋友问道:“你还好吧?”犹太人回答道:“不提也罢。我从集中营回来,除了你身上穿着的衣服,现在我已一无所有。”[20]

同样的笑话适用于任何一座东欧城市,在西欧也差不多,人们心领神会。战争期间,掠夺犹太财产,发生于每一个国家,发生于每一个阶层。这种掠夺的范围有时相当惊人。例如,在阿姆斯特丹的老犹太区,房子被拆得只剩窗框门框。[21]在匈牙利、斯洛伐克、罗马尼亚,犹太人的土地和财产经常被穷人瓜分。[22]有时候,人们甚至在犹太人被驱逐之前就已经动手了。在波兰就有这样的例子。战争期间,熟人碰见犹太人时会说道:“反正你都是要死的,为什么不让别人得到你的靴子呢?为什么不把靴子给我,起码我还会记得你呢?”[23]

战争结束后,当少量犹太人开始回国时,他们的财产有时候会毫无争议地得到归还,但这只是特例而不是常例。这一时期的欧洲历史,充斥着犹太人试图收回自己的合法财产,但最终失败的悲惨故事。[24]那些曾经答应帮助犹太人在离家时看管财物的邻居和朋友,经常翻脸不认人:几年之间,这些人已经把犹太人的财产据为己有。战争期间耕种犹太人土地的村民,不认为自己有必要把土地归还犹太人,因为村民们认为犹太人无权享有村民耕作的成果。从战时当局手中分配到空置公寓的基督徒认为这些公寓就是自己的合法财产,而且他们还有文件证明。所有这些人都在不同程度上讨厌和诅咒犹太人,所有犹太人在战争期间“消失”了,他们的东西就不该收回去。

有一个例子能够充分说明,在战争期间,犹太财产如何被瓜分以及这种瓜分会带来多么可怕的后果,事情发生在匈牙利小镇昆马达拉什(Kunmadaras)。战争开始时,有250名犹太人生活于此,而当地总人口大约为8000人。1944年4月,所有犹太人都被驱逐,有些被送去奥斯威辛,有些被送去奥地利,只有73人幸存。犹太人离家期间,他们的财产被地方官员“充公”,他们首先中饱私囊,但也分配给穷人。在当局的默许下,有些住宅和商铺被社区抢夺。其他房产则被路过的各支军队占领,家具陈设则被分配给当地社区。当苏联红军到达时,他们反过来抢掠上流社会和中产阶级的住宅,许多贵重物品也被抢走。苏联红军抢到的财产,有些被用来交换食物,有些则在军队开拔时就地丢弃,于是,经过流转,这些财产落入当地农民手中。到了这个复杂网络的最终环节,初来乍到的共产党人征收了这些财产,或者自用,或者交公,偶尔用于地方贸易。[25]

经过一系列充公、掠夺、盗窃、转手,犹太人的财产随之散布于城镇的各个角落。在布达佩斯这样的大城市,这种混乱状况让回国的犹太人根本不可能追查到自己的财产。但在昆马达拉什这样的小城镇,找回自己的财产并无难度,但让财产的新主人交还财产才是难题。有些人当场拒绝,并且把犹太人的出现视为奇耻大辱和潜在威胁。有些人在警察的命令下归还了财产,但即使是自觉服从命令的人也很不情愿,并且对此感到愤怒。穷人尤其伤心,特别是他们要把财产还给曾经更加富有的犹太人。当地报纸采访时,一位妇女说道:“犹太人回来时一无所有,但现在他们吃着白面包,尽管我在田地里埋头苦干,但我还是一无所有。”[26]

从1945年冬到1946年春,在昆马达拉什开始形成紧张的反犹气氛。这种气氛于1946年5月走到尽头,一群妇女在昆马达拉什市场袭击了名叫库蒂·费伦茨(Ferenc Kuti)的犹太鸡蛋商贩,在他面前打碎了所有鸡蛋。带头袭击的妇女名叫埃斯特·托特·考鲍伊(Eszter Toth Kabai),她以血腥的传说为自己的行为辩护,即犹太人在宗教仪式上以基督教儿童献祭的古老传说。荒诞不经的谣言传遍了整个地区,说犹太人诱拐和杀死儿童,并且出售“人肉香肠”。当考鲍伊用木鞋殴打库蒂时,考鲍伊开始叫嚷:“我姐妹的孩子被犹太人拐走了。”有些非犹太商贩跑来帮助库蒂,但当其他商贩也受到袭击时,库蒂丢下摊子逃回了家中。[27]

库蒂的家很快被暴民包围。开始时人们还不敢进入库蒂的家,因为他们害怕库蒂可能有枪。但当警察进入屋内,发现库蒂并无武器并且错误地向人们宣布时,暴民一拥而入。库蒂向闯入者乞求饶命,但他被一位名叫卡尔曼·鲍拉日(Balázs Kálmán)的男人杀死,此人用铁棍将库蒂殴打至死,同时还叫嚣道:“谁让你用匈牙利孩子的肉做香肠!”[28]

袭击库蒂·费伦茨标志着一场集体屠杀的开始,至少还有一名犹太人被杀害,15名犹太人身受重伤。[29]犹太人的住宅被破门而入、抢掠一空,犹太商店也受到抢掠。在屠杀期间,诱拐儿童的谣言和血腥传说被反复提及,暴民们喊出各种各样的口号,大意无非“我们必须殴打犹太人,因为他们会偷走我们的孩子!”然而,骚乱背后的真正动机,显然是为了抢夺犹太人的财产,当人们冲入一家服装店时,人们要求店主交出三个据说被囚禁于此的孩子,但人们并没有寻找失踪的孩子,而是自己动手抢夺衣服。犹太妇女罗森贝格太太遭到名为凯赖派希·萨拉(Sara Kerepesi)的妇女的袭击,她对罗森贝格太太怀恨在心,因为她曾经在法庭上被迫归还罗森贝格太太的财产,罗森贝格太太还记得袭击者在打人时的叫嚣:“为了我的鸭绒被!”[30]

发生在昆马达拉什的暴行,只不过是战后欧洲各地类似现象的冰山一角。不仅回国的犹太人难以取回自己的财产,而且遍及欧洲大陆的反犹主义让犹太人比任何群体都更加容易遭到袭击。在匈牙利某些地区,法庭裁定那些从犹太农场抢走的马匹和其他牲畜留在“保有”者手中。[31]在意大利,当局不仅不愿意把犹太商店物归原主,而且还企图为战争期间“看管”这些财产征收“管理费”。[32]在波兰,任何曾经属于犹太人的“无主”财产,都被当地政府控制。换言之,当地政府拥有特殊利益,促使他们在犹太人战后回国时将犹太人再行驱逐。[33]几乎每一个欧洲国家都可以找到这种例子。

战争期间,犹太人曾经成为人们竞相追逐的猎物,犹太财产曾经被视为人们竞相瓜分的财源。显而易见的是,有许多人,以及某些政府,即使在战争结束后,也依然作如是观。

犹太人是资本家,犹太人是共产党昆马达拉什屠杀,仅仅是战后匈牙利许多类似事件中的个案。反犹暴力包括抢掠住宅和商店[例如在矿业城市欧兹德(Ózd)]、私刑和谋杀[例如在密什科尔茨(Miskolc)]、焚烧诸如犹太会堂等犹太建筑[例如在马科(Makó)]。除了暴力以外,犹太人还被迫承受所有非暴力形式的反犹主义:歧视、恐吓、谩骂等。种族仇视如此高涨、如此普遍,明显不能只以财产纷争来解释,还存在某些更深层次的原因。

首先,投身此种暴行的人们通常也承受过难以忍受的困苦。1946年,整个地区的经济已经濒临崩溃,但匈牙利的情况尤其糟糕,通胀率已经高达每天158486%。[34]在作家法卢迪·哲尔吉(György Faludy)的记忆中,这对普通人意味着如下事实:当出版商印行其著作的新版本,法卢迪可以得到3000亿彭格的稿酬,在1938年,这个数额相当于600亿美元。然而,在收到稿酬后,他必须直奔市场,因为他知道,在他冲往市场的路上,货币至少会贬值90%。他把所有钱用来买了一只鸡、两升橄榄油、一把青菜。[35]这种程度的通胀率,对普通人的生活造成了灾难性的后果,人们被迫用物品换取食品。工人们经常在工厂饭堂里吃饭,因为他们的工资一文不值。最终,某些雇主完全放弃了货币,用食品支付工资。

一般来说,在这种情况下,会有两种人受到指责。首先是苏联人,因为正是他们造成了民生凋敝,因为正是他们到处抢掠,到处索取惩罚性的战争赔款。共产党人也受到牵连,在人们心目中,共产党人几乎普遍被视为犹太人。匈牙利并非特例,在整个东欧,共产党都被视为“犹太党”,而且这种看法不无道理。[36]由于共产党人受到普遍憎恨,人们对犹太人的观感也不会好到哪里去。例如,当犹太裔的共产党领导人拉科西·马加什(Mátyás Rákosi)来到密什科尔茨就经济形势发表演说时,工厂墙壁上出现的涂鸦把他称为“犹太国王”,正是他“把国家卖给俄国人”。[37]

因为匈牙利近乎绝望的经济形势而受到指责的第二种人是黑市商人和投机分子,他们囤积食品、哄抬价格。人们也普遍认为这些人都是犹太人。例如,当昆马达拉什妇女开始在市场上殴打犹太鸡蛋商贩时,人们安在他头上的罪名就是他的鸡蛋价格贵得离谱。犹太人普遍遭到坑害顾客、利用萧条、囤积食品、囤积黄金的指控。这些说法由来已久,几个世纪以来,犹太人都被视为守财奴。[38]

共产党人渴望摆脱“犹太党”的形象,把后一种偏见视为赢得人心的机会。1946年夏天,他们开始在反对黑市的演说中把犹太人谴责为“投机分子”。当他们张贴相关海报时,“投机分子”被夸张地描绘成犹太人的形象:实际上,这些海报与纳粹统治时期关于“犹太寄生虫”的海报无甚差别。甚至有证据表明,共产党人在密什科尔茨对犹太人动用私刑,试图以此转移群众的愤怒。[39]

在1946年的政治经济混乱中,匈牙利犹太人没有多少回旋余地。赖因茨豪尔德·莫尔(Mór Reinchardt)是来自亚诺什豪尔马(Jánoshalma)的犹太人,他在8月写给匈牙利犹太事务局主席的信中总结了犹太人的困境:

遗憾的是,在密什科尔茨事件以及其他类似事件后,犹太人显然同时受到共产党和小农党的憎恨。一方的口号和海报写着“打倒共产党和犹太人!”,另一方的口号和海报写着“打倒小农党和犹太人!”。犹太人受到普遍憎恨,所有党派都准备消灭每一个犹太人,无论此人有罪还是无辜……在我看来,别无选择,只有向占领军寻求保护。我们需要寻求他们的帮助。在这里,在匈牙利,犹太人已经无法立足。因此,我们需要离去。我们需要移居国外。我们需要请求苏联军事当局允许我们离开这个国家……当我们移居国外时……苏联红军应该继续占领这个国家,以便保护我们。[40]

这封信充分表达了欧洲各地成千上万犹太人的心声,他们相信,欧洲大陆已不再是他们安身立命之地。

凯尔采大屠杀如果说战后匈牙利的反犹主义甚嚣尘上,那么,波兰的情况就更加糟糕。1945年夏天,从一系列纳粹劳动营中死里逃生后,时年16岁的本·赫尔夫戈特和表兄弟从特莱西恩施塔特返回波兰。然而,当他们在琴斯托霍瓦(Częstochowa)换乘火车时,他们被两名全副武装、身穿制服的波兰人拦了下来,对方要求他们出示证件。在看过文件后,对方要求这两个男孩到警察局接受例行检查。两个男孩没有发现当中有什么不妥,就跟对方进了城。在此期间,赫尔夫戈特试图与这两个陌生人说话,但其中一个人恶狠狠地对他说:“闭上你的臭嘴,你这个该死的犹太人。”两个男孩马上知道自己遇到麻烦了。

这两个人并没有把男孩带到警察局,而是带到一处黑暗的公寓,在那里,男孩被迫打开行李箱。在拿走所有值钱的东西后,这两个人把男孩带出了公寓,当时已经入夜,他们再次声称要把男孩带到警察局。当然,男孩不再相信他们,但由于这两个人有武器,男孩别无选择,只能顺从。男孩被带到城镇的废弃角落,这两个人掏出左轮手枪,告诉男孩走向最近的墙壁。本·赫尔夫戈特马上开始哀求他们,恳求他们看在爱国主义的份上,看在大家都是战争期间受苦受难的波兰同胞的份上,看在战争结束后互相帮助的份上,饶过两个男孩的性命。最后,其中一个人动了恻隐之心,对同伴说:“放过他们吧。他们还是孩子。”这两个人收起左轮手枪,大笑着走开,留下这对表兄弟自己寻找回到火车站的路。[41]

战争结束后,波兰成为犹太人最容易遇到危险的国家。从德国投降到1946年夏天,至少有500名犹太人被波兰人杀害,绝大多数历史学家认为受害者人数大约是1500人。[42]根本不可能得到确切数字,因为本·赫尔夫戈特所描述的个别事件,很少形成报告,更少留下记录,假如这两个男孩最终遇害,结果就可想而知了。犹太人被扔下火车,被洗劫财产,被带到森林里射杀。当地民族主义团体写信警告犹太人,要么离开,要么被杀。被遗弃的尸体口袋上写着这样的纸条:“所有还活着的犹太人,都是这个下场。”[43]

一如在匈牙利,居心险恶的古老血腥传说被反复提及。在热舒夫(Rzeszów),有谣言说“那些从集中营回来的嗜血的犹太人”执行了仪式性的谋杀。这些谋杀据说包括杀害一名9岁的名叫布罗尼斯瓦娃·门敦(Bronisława Mendoń)的女孩,1945年6月,她的“血被吸干,以用于宗教仪式”。在这些谣言引起的骚动期间,有犹太人被毒打,犹太财产遭到掠夺,还有一到两名犹太人可能被杀害。[44]在克拉科夫,在传出一名基督教儿童在犹太会堂被杀害的谣言后,市里爆发了一场全面的屠杀。波兰警察和民兵混杂在暴民当中,拆毁犹太会堂,在城镇里到处追杀犹太人。在接下来的暴行中,数十名犹太人受伤,可能有五名犹太人被杀。那些到医院求诊的犹太人再次遭到殴打,护士对此袖手旁观,还说“犹太渣滓活该被射杀”。[45]

然而,战后最著名,可能也是最恶劣的屠杀,发生在波兰中南部的凯尔采。[46]这次屠杀开始于1946年7月4日早上,当时人们诬称一位8岁的名叫亨里克·布瓦什奇克(Henryk Błaszczyk)的男孩被一名当地犹太人诱拐,并囚禁在普兰特街7号犹太委员会大楼的地下室里。那名受到男孩指控的犹太人马上遭到逮捕和毒打。准备动用私刑的暴民群起冲进大楼,救出了其他据说要被用于献祭的孩子们。谣言迅速传遍整个社区,都说孩子们被绑架了,而且犹太人已经“杀死了一名基督教儿童”。犹太委员会的首领试图平息事态,但波兰人对他的劝告充耳不闻。

一小时后,当警察来这座可疑的大楼搜查的时候,他们发现里面没有任何基督教儿童,实际上那里甚至没有地下室。他们让那个说谎的孩子出去,并且把他送回家中,但伤害已经造成。此时,大批群众聚集在大楼外面,开始朝窗户扔石头。此后有超过100名士兵到达,试图恢复秩序,但在一声枪响过后(不知道是谁开的枪),这些士兵加入了警察的行列,共同冲击大楼,抓住里面的男男女女,强迫他们走到大楼外面大声叫嚣的武装暴民当中。

巴鲁克·多尔夫曼(Baruch Dorfman)当时在大楼的三楼,他和另外20人躲在一个房间里。

他们开始朝房门射击,我们当中有一个人受伤,后来伤重不治。他们冲进房门。他们是穿着制服的士兵,当中夹杂着几个平民。然后我就受伤了。他们命令我们出去。他们让我们排成两列纵队。楼梯间里面已经站满了平民,当中还有妇女。士兵们用枪托击打我们。平民包括男男女女,都在殴打我们。我穿着一件类似制服的马甲,也许正因如此,他们当时没有打我。我们来到广场上。其他与我一起被带出来的人受到刀刺和枪击。人们朝我们扔石块,但我当时仍未受到伤害。我穿过广场走到出口,但肯定是我的面部特征让他们认出了我是被带出大楼的犹太人,因为一个平民尖叫道:“犹太人!”他们那时候才开始攻击我。石块朝我飞来,我被枪托击打,我跌倒后失去了知觉。过了一会儿,我恢复知觉,他们又用石头和枪托打我。当我躺在地上时,一个人想要射杀我,但我听到另一个人说:“不要开枪,他反正都要咽气了。”我再次晕了过去。当我醒来的时候,有人拖着我的脚把我扔上卡车。这可能是另一名士兵,因为当我再次醒来的时候,我已经躺在凯尔采医院了。[47]

有目击证人记得,犹太人被掷出窗外,扔到楼下的街道里。犹太委员会的首领被射杀在大楼后面,当时他正要打电话求救。后来,又有600名来自卢德维科夫(Ludwików)铸造厂的工人于午后到达,大约15~20名犹太人被人用铁棍打死。还有人被石头砸死,或者被警察或士兵射杀。死者名单中包括3名犹太士兵,他们刚刚赢得波兰的最高战斗奖章,还有2名被误认为犹太人的普通波兰人被打死。当天还有一位怀孕的母亲被杀害,还有一位妇女和她的新生婴儿一起被射杀。总共有42名犹太人在凯尔采被杀害,还有多达80人受伤,此外还有大约30人在当地铁路沿线的相关袭击中被杀害。[48]

这场大屠杀最令人震惊之处在于,整个社区都参与了屠杀,包括男人和女人,包括平民,也包括警察、民兵、士兵这些本来应该维持法律和秩序的人。血腥传说的种族神话挑起了这次屠杀,但天主教会并没有驳斥这些传说,也没有谴责屠杀。实际上,波兰红衣主教奥古斯特·哈龙德(August Hlond)声称屠杀并非出于种族动机,无论如何,如果在波兰社会中曾经存在某种反犹主义,那在很大程度上也是犹太人的过错,因为“波兰人如今在波兰政府中占据要职”。[49]

地方党委和中央党委领导人勉强发挥了一点作用,起诉了屠杀事件的某些主要参与者,并且为一趟运送伤员离开罗兹的专列提供保护,但在事发当天,他们都保持沉默。当地党委书记给出了理由,他“不想人们认为(党)是犹太人的辩护人”。[50]内政部部长雅库布·贝尔曼(Jakub Berman)本身就是犹太人,当他得知此事时屠杀仍在发生,但他拒绝采取任何激烈措施制止暴民。于是,甚至波兰最高当局也不能够或者不愿意施以援手。一如在匈牙利,波兰共产党人甚至波兰共产党中的犹太人,都希望与犹太人保持距离,撇清关系。

迁徙人们对东欧反犹暴行的反应极具戏剧性。许多战后返回波兰的幸存者此时却回到德国,因为置身于这个最早开始迫害犹太人的国家,远比置身于祖国安全得多。他们现身说法,劝告其他人不要重蹈回家的覆辙。迈克尔·埃特金(Michael Etkind)给出这样的建议:“无论你做什么都好,就是不要返回波兰,波兰人正在杀害所有从集中营回来的犹太人。”[51]哈里·鲍尔萨姆(Harry Balsam)也提出同样的说法:“他们告诉我们,现在想回去简直是疯了,波兰人正在屠杀波兰犹太人了……他们告诉我们,波兰人正在做德国人想做都做不到的事情,他们能够活着回来已是万幸。”[52]早在1945年10月,联合救济委员会(Joint Distribution Committee)的约瑟夫·莱文(Joseph Levine)就已经致信纽约方面:“人人都发回波兰人杀人和抢掠的报告,所有犹太人都想离开波兰。”[53]

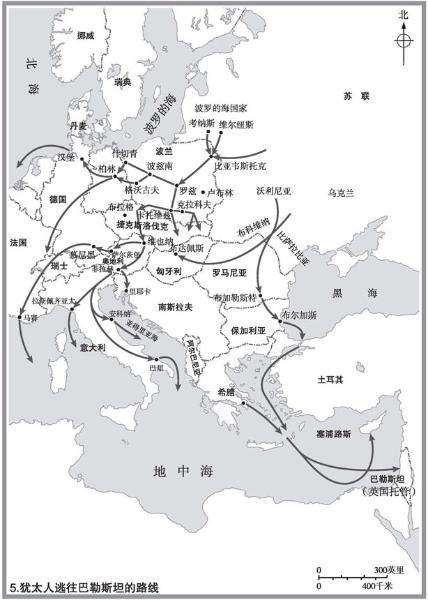

幸运的是,对于许多波兰犹太人来说,以及对于来自其他几个东欧国家的犹太人来说,逃亡路线是早已设计好的。战争结束后,有几个当机立断的犹太人群体建立了一个被称为“迁徙”的组织,这个组织早已开始保障一系列的安全房屋、交通工具,以及遍布波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚的非官方过境点。开始时,他们还是一个非常隐蔽的秘密组织,但从1946年起,他们在东欧各国政府间获得了半官方地位。1946年5月,波兰总理爱德华·奥索博卡-莫拉夫斯基(Edward Osóbka-Morawski)公开表示,他领导的政府,不会在犹太人移居巴勒斯坦的道路上设置障碍,在凯尔采大屠杀后,他又重申了这一声明。[54]屠杀结束之后,在华沙犹太人起义领袖之一伊扎克·“安泰克”·楚克曼(Yitzhak ‘Antek’ Zuckerman)与波兰国防部部长马里安·斯佩哈尔斯基(Marian Spychalski)的协商之下,一个正式过境点得以开放。其他与“迁徙”组织有关的头面人物也与匈牙利、罗马尼亚以及美国驻德国行政当局进行谈判,开放类似的过境点,而捷克方面也同意提供特别列车,以让犹太难民穿越国境。[55]

逃向西方的犹太人数量相当可观,而且从凯尔采大屠杀后开始激增。1946年5月,“迁徙”组织从波兰迁出了3502人。6月,迁出人数增长到大约8000人。及至7月,屠杀结束后,该数目翻了不止一番,达到1.9万人,8月几乎又翻了一番,达到35346人,9月回落至12379人。这些数字还不包括通过其他方式逃离波兰的一两万人,他们多数是通过投机分子和偷渡分子找到门路的。此外,联合救济委员会派驻布拉迪斯拉发的机构回报,在凯尔采大屠杀后三个月内,大约1.4万名匈牙利犹太人取道捷克斯洛伐克逃亡。总体而言,在1946年7~9月,大约9万至9.5万名犹太难民逃离东欧。[56]

战后两年间,逃往西方的犹太人总数大致如下:20万人逃离波兰,1.8万人逃离匈牙利,1.9万人逃离罗马尼亚,也许还有1.8万人逃离捷克斯洛伐克,最后,这个群体被迫离开并非因为他们是犹太人,而是因为捷克人把他们视为德国人。[57]同样值得注意的是,1948~1950年,大约4万名犹太人逃离上述国家,我们由此得出总体数字,大约30万人因为反犹迫害而被迫离开上述国家。这已经是相当保守的估计了。[58]

这些犹太人去往何处?短期之内,他们打算前往德国、奥地利、意大利的难民营,讽刺的是,正是这些前轴心国义无反顾地为他们提供了救助。从长期来看,他们打算彻底告别欧洲大陆。许多人想要前往英国,或者大英帝国的海外领地,许多人想要前往美国,但绝大多数人更想前往巴勒斯坦。他们知道犹太复国主义者正在那里建立一个犹太国家,他们认为只有在那里,他们才能真正逃脱反犹主义的迫害。

为了达成此目的,犹太人几乎获得了所有国家的帮助,除英国之外。苏联非常乐意其境内的犹太人离开欧洲,没有为他们的逃亡之路设置障碍,甚至为他们开放边境出口,但只有犹太人才有这个待遇。正如我们所见,波兰和匈牙利用尽各种手段,让犹太人在其境内过得不舒坦,再次鼓励他们通过任何方法离开。罗马尼亚、保加利亚、南斯拉夫、意大利、法国都为犹太人提供了登船前往圣地的口岸,很少为他们设置障碍。但是,美国出力最多,这并非允许犹太人进入美国,而是帮助犹太人前往英国控制下的巴勒斯坦。美国向英国施加外交压力,迫使英国在巴勒斯坦接纳10万名犹太人,但美国仅仅正式批准12849名犹太人进入美国,而且这还是杜鲁门总统关于迁徙人员特别指令的结果。[59]

英国是唯一试图阻止犹太人从东方涌入的国家。英国方面指出,绝大多数涌入者都不是希特勒集中营的幸存者,而是战争期间待在哈萨克斯坦以及苏联其他地区的犹太人。因为他们现在回国似乎是“安全”的,英国方面认为,没有必要为他们提供庇护,苏联以及东欧国家也应该承担相应责任。英国乐意在德国境内为希特勒的受害者提供避难所,但英国的底线是不欢迎与战争无关的新犹太难民潮涌入。与美国驻德国行政当局不同,英国拒绝这些新来的犹太人进入英国控制下的难民营。

英国错误地认为,新犹太难民潮不是由于恐惧反犹主义而形成的,而是由以色列前往东欧的犹太复国主义者煽动起来的,目的是招募新人投入他们的事业。平心而论,“迁徙”运动的绝大多数成员,的确是巴勒斯坦犹太复国主义者,但英国完全错误地假定犹太人渴望逃往巴勒斯坦是由于“迁徙”运动。历史学家耶胡达·鲍尔(Yehuda Bauer)早已断言,逃亡的动机完全来自难民自身,犹太复国主义者只不过为他们提供了一处目的地。[60]

英国还满怀热情地认为,“迁徙”在道德上是站不住脚的,尤其是在纳粹大屠杀之后,允许欧洲犹太人前往巴勒斯坦更是如此。按照英国外交部的说法,这“无疑是令人绝望的建议……实际上这等于承认纳粹是对的,纳粹坚持犹太人在欧洲没有立足之地”。英国外交秘书欧内斯特·贝文(Ernest Bevin)坚信:“犹太人在欧洲大陆的重建工作中承担着关键角色,如果犹太人不能留在欧洲,那么,我们打第二次世界大战还有什么意义。”[61]

在道德哲理的呼吁之外,英国方面不甚乐意的真正原因还是政治因素:英国不想在中东的阿拉伯人与犹太人之间造成爆炸性的政治形势。但是,由于缺乏任何欧洲伙伴的强力合作,英国未能真正阻止逃向西方的浪潮继续蔓延。英国阻止犹太人前往巴勒斯坦的努力略为成功,在英国皇家海军的护送下,搭载着数万犹太移民的地中海船只,转道前往塞浦路斯的特别难民营。

但这完全是徒劳无功,英国最后也无能为力。1946年夏天,犹太复国主义者开始对英国派驻巴勒斯坦的机构发动恐怖袭击(主要起因是战后英国反犹主义崛起)。一年后,英国开始减少耶路撒冷的驻军。1947年11月底,在犹太复国主义者的强力游说后,联合国投票通过将巴勒斯坦部分地区授予犹太人,让他们建立自己的国家。最终,在1948年,在犹太人与巴勒斯坦阿拉伯人之间势均力敌的内战后,以色列国得以巩固。犹太人可以无拘无束地在世界上一个小小角落找到自己的家园。

此处不宜展开讨论以色列人与阿拉伯人之间从那时开始的残酷冲突,这种冲突至今充斥着我们的报纸版面。我们只能说,犹太人当时抓住了一个千载难逢的绝好机会。考虑到他们在近代史上的经历,人们很难指责他们自主建国的愿望,借用巴勒斯坦历史学家的说法,阿拉伯人“实在想不明白,自己为什么要为纳粹大屠杀付出代价”。[62]无论如何,大批欧洲犹太人最终找到了一个自己当家做主的国家,在那里,他们不会受到迫害,在那里,他们可以遵循自己的生活方式。以色列不仅是应许之地,还是希望之地。

然而,作为这一过程的结果,犹太人一度生活于此的欧洲地区发生了不可逆转的变化。在战争爆发前,波兰曾经是文化与族群的大熔炉,但此时已经面目全非。从某种程度上来看,整个东欧都是如此。

及至1948年,许多地区都达到了甚至超过了希特勒时代的设想,犹太人不复存在。

[1] Roman Halter,letter to Martin Gilbert,Martin,The Boys(London:Phoenix,1997),pp.266-8.另可参阅IWM Sound,17183,reel 10。

[2] Blom,J. C. H. et al.(eds.),The History of the Jews in the Netherlands,trans. Arnold J. Pomerans and Erica Pomerans(Oxford and Portland,OR:Littman Library of Jewish Civilization,2002),p.337.

[3] Lewkowicz,Bea,‘“After the War We Were All Together”:Jewish Memories of Postwar Thessaloniki’,in Mark Mazower(ed.),After the War Was Over(Princeton and Oxford:Princeton University Press,2000),p.260.

[4] Hondius,Dienke,Return:Holocaust Survivors and Dutch Anti-Semitism,trans. David Colmer(Westport,CT:Praeger,2003),p.104.

[5] Report in Neue Welt,no.1,引自Gringauz,Samuel,‘Our New German Policy and the DP’s:Why Immediate Resettlement is Imperative’,Commentary,vol. 5,no. 3(June 1948),p.512。

[6] Abba Kovner,引自Bauer,Yehuda,Flight and Rescue:Brichah(New York:Random House,1970),p.36;Gringauz,Samuel,‘Jewish Destiny as the DP’s See It:The Ideology of the Surviving Remnant’,Commentary(Journal of the American Jewish Committee),vol. 4,no. 6(December 1947),p.504.

[7] Levi,Primo,Survival in Auschwitz and The Reawakening:Two Memoirs,trans. Stuart Woolf(New York:Summit Books,1986),p.373.

[8] Hondius,Dienke,Return:Holocaust Survivors and Dutch Anti-Semitism,trans. David Colmer(Westport,CT:Praeger,2003),pp.55,77.

[9] Hondius,Dienke,Return:Holocaust Survivors and Dutch Anti-Semitism,trans. David Colmer(Westport,CT:Praeger,2003),pp.78-82.

[10] Hondius,Dienke,Return:Holocaust Survivors and Dutch Anti-Semitism,trans. David Colmer(Westport,CT:Praeger,2003),p.80.

[11] Levi,Fabio,‘Italian Society and Jews after the Second World War:Between Silence and Reparation’,in Jonathan Dunnage(ed.),After the War:Violence,Justice,Continuity and Renewal in Italian Society(Market Harborough:Troubador,1999),p.26.

[12] 如可参阅Beevor,Antony and Artemis Cooper,Paris After the Liberation(London:Penguin,1995),p.172;Hitchcock,William I.,Liberation:The Bitter Road to Freedom,Europe 1944-1945(London:Faber & Faber,2009),pp.267-72;Rioux,Jean-Pierre,The Fourth Republic 1944-1958,trans. Godfrey Rogers(Cambridge University Press,1987),pp.13-16。

[13] Hondius,Dienke,Return:Holocaust Survivors and Dutch Anti-Semitism,trans. David Colmer(Westport,CT:Praeger,2003),pp.76,79-80,93-5.

[14] F.C.Brasz,“After the Second World War:From‘Jewish Church’to Cultural Minority”,in Blom,J. C. H. et al.(eds.),The History of the Jews in the Netherlands,trans. Arnold J. Pomerans and Erica Pomerans(Oxford and Portland,OR:Littman Library of Jewish Civilization,2002),p.337.

[15] Rita Koopman,Ab Caransa,Gerhard Durlacher and Mrs’t Hoen,引自Hondius,Dienke,Return:Holocaust Survivors and Dutch Anti-Semitism,trans. David Colmer(Westport,CT:Praeger,2003),p.100。

[16] 引自Hondius,Dienke,Return:Holocaust Survivors and Dutch Anti-Semitism,trans. David Colmer(Westport,CT:Praeger,2003),p.100。

[17] Hitchcock,William I.,Liberation:The Bitter Road to Freedom,Europe 1944-1945(London:Faber & Faber,2009),pp.271-2.

[18] Newspaper story,引自Pelle,János,Az utoisó vérvádak(Budapest:Pelikán,1995),pp.228-9。

[19] Ethel Landerman testimony,引自Shephard,Ben,The Long Road Home:The Aftermath of the Second World War(London:Bodley Head,2010),p.393。

[20] 引自Kenez,Peters,Hungary from the Nazis to the Soviets:The Establishment of the Communist Regime in Hungary,1944-1945(New York:Cambridge University Press,2009),p.158。

[21] Hondius,Dienke,Return:Holocaust Survivors and Dutch Anti-Semitism,trans. David Colmer(Westport,CT:Praeger,2003),pp.77-8.

[22] Myant,Martin,Socialism and Democracy in Czechoslovakia,1945-1948(Cambridge University Press,1981),p.103;Pelle,János,Az utoisó vérvádak(Budapest:Pelikán,1995),151;Jean Ancel,“The Seizure of Jewish Property in Romania”,in United States Holocaust Memorial Museum,The Confiscation of Jewish Property in Europe 1933-1945:Symposium Proceedings(New York:USHMM Center for Advanced Holocaust Studies,2003),pp.43-55.

[23] Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),p.44.

[24] 如可参阅Kovaly,Heda Margolis,Prague Farewell,trans. Franci Epstein and Helen Epstein(London:Gollancz,1988),pp.56-7;Acheson,Dean,Present at the Creation:My Years at the State Department(New York:Norton,1969),p.357;Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),pp.39-51;Lewkowicz,Bea,‘“After the War We Were All Together”:Jewish Memories of Postwar Thessaloniki’,in Mark Mazower(ed.),After the War Was Over(Princeton and Oxford:Princeton University Press,2000),p.260;Gilbert,Martin,The Boys(London:Phoenix,1997),pp.268,274。

[25] 关于昆马达拉什等事件的详细分析,参阅Pelle,János,Az utoisó vérvádak(Budapest:Pelikán,1995),pp.151-68。

[26] Eszter Toth Kabai interview in Haladás,引自Pelle,János,Az utoisó vérvádak(Budapest:Pelikán,1995),p.161。

[27] Pelle,János,Az utoisó vérvádak(Budapest:Pelikán,1995),pp.157-60.

[28] Pelle,János,Az utoisó vérvádak(Budapest:Pelikán,1995),p.160.

[29] Kenez,Peters,Hungary from the Nazis to the Soviets:The Establishment of the Communist Regime in Hungary,1944-1945(New York:Cambridge University Press,2009),pp.159-60;犹太历史学家声称有3人死亡,有18人受伤,参阅Éva Vörös,“Kunmadaras Újabb adatok a pogrom történetéhez”,Múlt és jövo,no.4(1994)。

[30] Pelle,János,Az utoisó vérvádak(Budapest:Pelikán,1995),pp.161,162.

[31] Pelle,János,Az utoisó vérvádak(Budapest:Pelikán,1995),p.173.

[32] Levi,Fabio,‘Italian Society and Jews after the Second World War:Between Silence and Reparation’,in Jonathan Dunnage(ed.),After the War:Violence,Justice,Continuity and Renewal in Italian Society(Market Harborough:Troubador,1999),pp.28-9.

[33] Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),pp.47-51.

[34] Siklos,Pierre L.,War Finance,Reconstruction,Hyperinflation and Stabilization in Hungary,1938-48(Basingstoke:Macmillan,1991),p.1.

[35] 引自Eby,Cecil D.,Hungary at War:Civilians and Soldiers in World War Ⅱ(Philadelphia:Pennsylvania State University Press,1998),p.287。

[36] 例如,在匈牙利,不仅共产党高层都是犹太人,而且在1945年大约有14%的普通党员也是犹太人,但犹太人只占该国总人口的1%~2%。参阅Kenez,Peters,Hungary from the Nazis to the Soviets:The Establishment of the Communist Regime in Hungary,1944-1945(New York:Cambridge University Press,2009),p.156。

[37] Pelle,János,Az utoisó vérvádak(Budapest:Pelikán,1995),p.206.

[38] Pelle,János,Az utoisó vérvádak(Budapest:Pelikán,1995),p.160.

[39] Kenez,Peters,Hungary from the Nazis to the Soviets:The Establishment of the Communist Regime in Hungary,1944-1945(New York:Cambridge University Press,2009),pp.159-61;Pelle,János,Az utoisó vérvádak(Budapest:Pelikán,1995),pp.212-30.

[40] Letter,Mór Reinchardt to the president of the Hungarian Jewish Bureau,5 August 1946,引自Pelle,János,Az utoisó vérvádak(Budapest:Pelikán,1995),pp.166-7。

[41] Ben Helfgott,personal interview,19 May 2008.

[42] Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),p.35.

[43] Bauer,Yehuda,Flight and Rescue:Brichah(New York:Random House,1970),p.15;Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),p.36.

[44] Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),pp.74-5.

[45] Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),p.82.

[46] 以下描述基于Gross对波兰档案中关于大屠杀证据的摘要,Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),pp.81-117。

[47] 引自Gross对波兰档案中关于大屠杀证据的摘要,Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),p.89.

[48] Gross对波兰档案中关于大屠杀证据的摘要,Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),pp.93,113.

[49] Bauer,Yehuda,Flight and Rescue:Brichah(New York:Random House,1970),p.210;Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),p.138.

[50] Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),p.98.关于对共产党当日的行动更为同情的观点,参阅Bauer,Yehuda,Flight and Rescue:Brichah(New York:Random House,1970),pp.206-11。关于对屠杀责任讨论中的相反观点,参阅Kochavi,Arieh J.,Post-Holocaust Politics(Chapel Hill and London:University of North Carolina Press,2001),p.175。

[51] Gilbert,Martin,The Boys(London:Phoenix,1997),p.275.

[52] Gilbert,Martin,The Boys(London:Phoenix,1997),p.271.

[53] Report,Joseph Levine to Moses Leavitt,24 October 1945,引自Hitchcock,William I.,Liberation:The Bitter Road to Freedom,Europe 1944-1945(London:Faber & Faber,2009),p.334。

[54] Kochavi,Arieh J.,Post-Holocaust Politics(Chapel Hill and London:University of North Carolina Press,2001),pp.173,227-8;Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),p.218.

[55] Kochavi,Arieh J.,Post-Holocaust Politics(Chapel Hill and London:University of North Carolina Press,2001),pp.175,187;Bauer,Yehuda,Flight and Rescue:Brichah(New York:Random House,1970),pp.216-23;Shephard,Ben,The Long Road Home:The Aftermath of the Second World War(London:Bodley Head,2010),pp.186-9,235-6.

[56] Bauer,Yehuda,Flight and Rescue:Brichah(New York:Random House,1970),pp.211-12.其他作者基于不同标准,提供了不同数字,但都显示7~8月的大幅增长,如可参阅Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),p.43。

[57] Gross,Jan T.,Fear:Anti-Semitism in Poland after Auschwitz(New York:Random House,2006),p.43;Bauer,Yehuda,Flight and Rescue:Brichah(New York:Random House,1970),pp.295,298;Kochavi,Arieh J.,Post-Holocaust Politics(Chapel Hill and London:University of North Carolina Press,2001),p.185.

[58] Bauer,Yehuda,Flight and Rescue:Brichah(New York:Random House,1970),pp.318-20.基于不同时期的类似统计数字,参阅Prażmowska,Anita,Civil War in Poland 1942-1948(Basingstoke:Palgrave Macmillan,2004),p.176;以及Kochavi,Arieh J.,Post-Holocaust Politics(Chapel Hill and London:University of North Carolina Press,2001),p.227.Proudfoot的表35 基于前往以色列的移民的统计数字,提供了略高的数字。

[59] Shephard,Ben,The Long Road Home:The Aftermath of the Second World War(London:Bodley Head,2010),pp.190-99;Bauer,Yehuda,Flight and Rescue:Brichah(New York:Random House,1970),p.319.

[60] Bauer,Yehuda,Flight and Rescue:Brichah(New York:Random House,1970),pp.319-21.

[61] British Foreign Office to Washington,5 October 1945,TNA:PRO FO 1049/81.Bevin,引自Shephard,Ben,The Long Road Home:The Aftermath of the Second World War(London:Bodley Head,2010),p.191。

[62] Walid Khalidi,引自Shephard,Ben,The Long Road Home:The Aftermath of the Second World War(London:Bodley Head,2010),p.356。