十八 阿妹和她的张健民

第一次去张健民那里,他送给我一罐五香黄花鱼罐头。第二次去,他又送我麻辣象拔蚌和麻辣鲜蛤罐头。他挺自豪的,推荐我吃吃看:“你拿回去试,我从网上买的。”

其实他搞错了,他不会上网,他是看购物杂志打电话买的。自从看了购物杂志,他什么都打电话去买,POLO衫、老人鞋、保健品、罐头鱼,买满666块钱还能减免166块钱。杂志公司时不时给他送礼物,端午节送10个粽子、中秋节送12个月饼,新冠肺炎开始那年,还送过来电子温度计和免洗洗手液。

张健民把不要的纸裁成小方块,再用铁夹子把它们一叠一叠夹成记事簿。他在上面登记:三九旦(蛋)白肽口服液价款,两个月一箱,2653元。

这是他天天吃的保健品,也是从购物杂志买回来的。张健民以前是医生,对身体健康很重视:“我们快90岁的人,一定要吃的,不吃不行的。”

他说的“我们”,指的是他和他的老婆新妹婆婆。一盒口服液一个人吃,可以吃五天,他们两个人分着吃,一盒只能吃两天半。

张健民头发灰白灰白的,方方的肉脸,很慈祥的样子,总是眯着眼睛露出银色假牙笑。新妹婆婆把齐耳短发梳得整整齐齐,她矮矮小小的,长得秀气,很有大家闺秀的气质。

每次从梁叶芬那个堆满杂物的邋遢房子走出来,再来到张健民这里,简直感觉心旷神怡——这里实在太整洁了。张健民天天要把房间外面的灰尘扫干净,屋里一摞一摞整整齐齐堆着杂志和书,电视机两边都装饰上假花,头顶一台蓝色大吊扇悠悠转着,客厅中间放一张木床,他们就盘腿坐在床上看电视。跟我聊几句天,张健民就转过头去跟婆婆说两句话:“阿妹,猫仔来了没有?”“阿妹,饭煮熟了,你去炒菜啦。”

“阿妹”“阿妹”,虽然我知道婆婆名字就叫李新妹,可还是忍不住觉得这声“阿妹”很有宠溺的意思。新妹婆婆不怎么说话,她把两支拐杖靠在一边,坐在竹子躺椅上听张健民讲话,偶尔点点头应两句。张健民喜欢看新闻频道,尤其喜欢看澳亚卫视,他跟我分析国际形势,告诉我奥巴马支持哪一派,分析说美国大选可能拜登会赢。

新妹婆婆就静静听我们讲话,偶尔翻一翻手边的老人杂志。

张健民不是一个简单的麻风康复者,他以前还做过麻风院的医生,有省皮防所发的正式聘书那种。相比起来,新妹婆婆就显得有点普通了,她也说自己以前只是个“拿锄头”的,“没有文化,没有本事”。我故意问张健民:“你那时候为什么喜欢新妹婆婆?”张健民有点不好意思,不过还是想了想回答我:“我喜欢她为人老实,老实是一个人最好的品质。”

新妹婆婆也不好意思,低头下去笑。他们是1968年相识的,至今已经在一起五十多年时间了。

那时候,金菊福利院还不叫金菊福利院,叫“金菊农场”。东莞市当时一共有四个麻风医院,一个是金菊农场,另外三个分别是泗安医院、稍潭医院和新洲医院。张健民最开始是在新洲医院治病的。他是潮州意溪人,从小在伯父家长大,爸爸早在他出生之后的第12天便离开了人世,妈妈也在他很小的时候因为胃病去世了。可能因为家境不差,即使被送到伯父家生活,他还是接受了不错的教育。

二十多岁的时候,他被检查出来得了麻风病。知道他得这种可怕的病,伯父家也为难了,堂兄弟更是害怕他。张健民离开家乡,独自来到离家几百公里的东莞市新洲医院。反正,他早就没有家了。

新洲医院是1907年由天主教的神父创办的,位于东莞石龙镇一座小岛上。解放之前,这里还不叫新洲医院,而是叫“圣约瑟夫麻风病院”,岛上的病人们把这里叫“约瑟洲”。张健民入院那年,这里已经改名为新洲了,新洲这个名字来源于所在小岛新洲岛。他还记得入院时岛上有不少医生,两个是中医,其余都是西医,都是省卫生厅派过来的。每周的周一到周六,医生坐船进来岛上上班,接触病人时一定会紧紧实实穿上防护服,有白帽子,有手套,有口罩。

在新洲医院,医生每个月会发给病人麻风药,这种药名字叫“DDS(氨苯砜)”,每天需要吃两粒。张健民听别人说,解放之前这里给病人治病的方法是打“大枫子油”,可是没什么作用。DDS陆陆续续治好不少人,张健民也是吃这种药治好的,可是它效果并不绝对,一些病人吃了好几年都没有用。直到20世纪80年代中期,新洲医院开始使用“联合药物疗法(MDT)”治疗麻风病,病人们把这些药叫成“外国人拿来的药”,有这种疗法之后,麻风病才有了真正可靠的治疗方法。后来,社会上再发现得麻风的人,只要吃几天联合疗法的药就没传染性了,所以后来查到有菌的人都不用进麻风院。

而那些早期得病的人就没那么幸运了。从新洲医院出院的人并不多,那些症状轻、治疗及时、治好依然手脚好的人才容易回到社会。大多数治好的麻风病人,他们已经坏掉手脚,有家难归。再早一点时间,在解放前,被收进麻风院的病人甚至没有出院这一说。

判断麻风病治好与否的标准就是看病人身上还有没有麻风菌。新洲医院一个季度会组织病人查一次菌,院里八百多个病人一次性没办法查完,只好分批次轮流来查。病人们隔离在这里,除了吃药和等待查菌,还有很多闲余的时间。于是,新洲医院在岛上设了一个制砖厂,病人们一边治病可以一边到砖厂参加劳动,烧砖、挑泥或者做杂工,赚一点工分补贴自己的生活。可是张健民不愿意到砖厂出卖力气,他认识一位病友,这位病友也是潮汕人,当时在医院的检验室工作,张健民问他:“我能不能也到检验室工作?”

医院的检验室,就是查麻风菌的地方。病友把他带到检验室,他看见这里摆了很多书籍和显微镜。张健民以前一次都没见过显微镜,可是他没有露怯。医生看了看他的手,确定没有残疾,然后问他:“你识字吗,会读报纸吗?”

到检验室才两三天,张健民开始学习看显微镜。他在显微镜里面看到以前从未接触过的小小世界——麻风菌、红血球,他看得入了迷。“那时候医生只要教我一次,我就记得了。他们都赞我叻仔(聪明)、叻仔,又教我看其他菌。”张健民矜持地夸了夸年轻时候的自己。

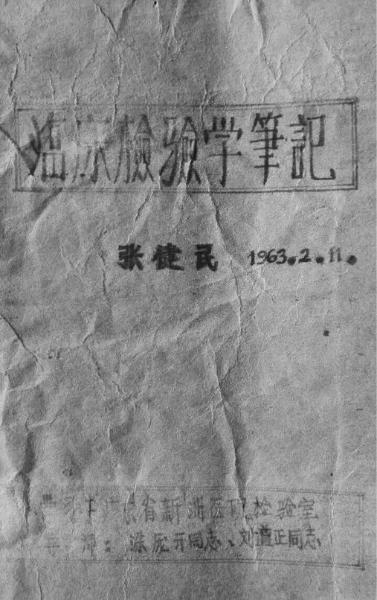

张健民不是聪明,而是比任何人都要勤奋。有医生看他好学,送给他一本检验学的书,他就天天拿到检验室去看,工作一做完,就坐到一边去翻书学习。新知识越学越多,他准备了一本笔记本,仔仔细细把学到的记进去——他细致地手绘那些细胞的形态,并记录下自己的观察。本子的第一页,他用蓝色墨水工工整整写下:

临床检验学笔记

张健民,1963年2月11日

学习地:广东省新洲医院检验室

老师:梁庞开同志、刘道正同志

一个一开始连显微镜都没见过的人,很快就成为检验室医生的得力助手。梁医生很为自己这个学生骄傲,他把张健民的笔记本借走,带到“上面”去开会,给大家炫耀新洲医院有一个多么厉害的病人。张健民的优秀还不小心让检验室一个年轻医生挨了批评,检验室的头头批评他:“你看看人家阿张!你怎么这么没用,学了几年什么都学不会?”

有医生求张健民帮忙,请张健民抄一本一样的笔记本送给他,张健民没有答应。这时候他的病几乎已经治好了,他在心里默默计划着离开,他想出院回家。

“我那时候都准备走回潮州了,哪有时间帮他搞呢。”或许最开始张健民就已经计划好未来,他想在新洲医院学一门技术,治好病,出院了,出去也可以自谋出路。没有父母,没有兄弟,没有家,他能依靠的只有自己了。

他打算的,就是学好检验技术,然后回家乡那边的麻风院找份工作。作为曾经的麻风病人,他必须要比“健康人”更努力、更出色才有可能。他尝试给潮州民政局写信,请求民政局写介绍信介绍自己到潮州古巷的岭后麻风院工作。先找民政局,再找卫生局,卫生局回信告诉他,现在麻风院处处都在精简人员,如果真的想去,就先回家等消息吧,“我们如果需要,会通知你的”。

而新洲麻风院这边,医生们都不愿意张健民走。梁医生劝他留下来,他承诺再教他多学一年知识,培养他做一个真正的医生。可是,张健民打定主意一定要走,因为留在这里,他一辈子都摆脱不了这个曾经的麻风病人的身份。

张健民决定回家慢慢等卫生局的消息。回到潮州伯父家,虽然亲人们表面上客客气气维持着礼貌,可是亲情已经找不回来了。一个住过麻风病院的人,去到哪里都会被人指指点点,何况他这时候已经33岁,33岁的人哪里还有理由再依赖亲戚呢?他渐渐灰了心。半年时间过去,他终于相信,期待的好消息,是再也等不来的了。

他给梁医生写了封信。梁医生把他介绍到东莞的金菊农场,那边的检验室正好需要人手。

张健民来到金菊农场这一年,是1965年。三年后,新妹也从新洲医院来到金菊农场。新妹的经历更加让人叹息,她从不抗争,只是随波逐流。新妹原本家在江门新会,她还记得小时候,妈妈每天把弟弟背在背上,一手牵着她,一手拿饭碗,沿着街一家店一家店去乞食。要是看见地上有黄菜叶,新妹就捡起来,捡回家全家人吃。爸爸是在码头做苦力的,看见有船靠岸就要抢着上前去排队,搬到货、赚到钱,全家人才有一顿饭吃。九岁那年,爸爸把新妹卖给附近一户人家。可是,没过几天,新妹哭着自己跑回来了——也不知道她是怎么找到路的,就自己找回来了。爸爸狠狠心,再把她卖得更远,这一次,她被卖到香港九龙的西贡。新妹还记得,她被卖走的时候,弟弟还不会走路。

那时候的西贡是个农村,一点都看不出来繁华的样子。新家庭姓温,这边是把新妹买来做女儿的,养母一共买回来两个女孩和一个男孩,新妹是年龄第二大的。三个孩子跟着养母一起生活,可是他们一次都没有见过养父,听说,养父坐船出去美国了,一直没有回来的消息。一来到西贡,新妹就负责放牛,从九岁开始,一直放到13岁。1948年,新妹13岁,她发现自己身上长出一点一点奇怪的红色疹子,东华医院诊断说她得的是麻风病。

那时候,香港是没有专门隔离麻风病人的医疗机构的,解放以前,香港政府每年资助东莞新洲麻风院一部分日常开销,作为交换,若是在香港发现麻风病人,也可以送到新洲医院来。香港东华医院有间小房子,查出麻风病的人会先安置在里面,一个星期一次统一把病人送去新洲。养母把新妹送到那里,对她说:“你改回跟你自己老豆姓吧,不要跟我们姓了,你发这种病,影响我们不好的。”后来,新妹独自一人被送上船,一直送到新洲医院,来到一个完全陌生的地方。不过有一点幸运的是,因为香港人的身份,新妹不用交入院费,还可以拿到比别人多一些的生活补助。

我们以前介绍过的阿崧,入院之后就被分配住进新妹那个宿舍。当时新洲医院的宿舍一间要住四十多个病人,新妹、阿崧、阿崧的姐姐都住在同一间。新妹还记得阿崧这个人,她年纪比自己小几岁,是跟华仔拍拖的,或许那时阿崧和华仔从商场拍拖回来,打包回去的食物也分过给新妹一些。可我去问阿崧,阿崧完全想不起来新妹这个人了,她抱怨:“我天天早早出去担泥,夜晚回来冲完凉马上就睡着了,哪有时间同人聊天,哪有时间认识那么多人?”

那个时候,阿崧跟很多病友一样,几乎每天都要到砖厂做工。可是新妹不需要像别人一样辛苦做工,她的生活补贴拿得比别人多,平时只是自己种种菜消遣消遣,比别的女孩子都轻松一些。后来医院开了扫盲班,新妹就在那儿跟着老师学识字,她学着别人看报纸,不懂的就问人,慢慢也能看懂几页书。日子在她身边像流水一样一天一天流过去——她似乎没有挂念的人,也没有什么期望。麻风病治好以后,她没有出院,依然留在新洲麻风院里。就这样,20年慢慢过去。

新妹在新洲医院住了正好20年。1968年,她被安排从新洲医院搬到金菊农场。

也不知道他们是怎么熟悉起来的,慢慢地,张健民和新妹走到了一起。张健民在检验室做检验,新妹在农地里种田,新妹喜欢张健民有学识,张健民说新妹为人老实。他们在这里领了结婚证明。在大多数麻风院还禁止康复者结婚的时候,金菊农场首先允许了康复者自由结婚,要求只有一个,就是不生养小孩。新妹把他们的家布置得很温馨,她在书柜旁边装饰上塑料花,每天要把地拖一遍。盐勺子用一次就洗一次,每天洗完碗,抹布还要拧干净,挂到太阳底下晒。新妹和张健民都没有家了——幸运的是,他们还可以在这里给自己组一个家。

张健民把那本《临床检验学笔记》带在身边,他每天到检验室上班,一边温习,一边记进去新的观察。20世纪80年代初,一个新机会来到他的身边。

那个时候,麻风院是很难有医生主动进去的,老的医生开始退休,新的医生不情愿来。金菊农场决定培养自己的医生。张健民被选中了——其实一点也不意外,他最有上进心,一直比别人更努力。党支部为张健民交了学费,让他参加一个由北京乡村医生进修学院开办的中西医结合专业课程,这是一个函授课程,为期三年。学校先从北京寄来中药学和西药学的书,张健民就在这边自己看书,自己学。有时候遇到问题,张健民就写信过去问,老师也会隔一段时间寄信过来指导学生。就这样,张健民一边工作一边学习,每半年一次的考试,他都认真对待。三年后,张健民顺利毕业。

1985年,由东莞卫生局批准,张健民有了处方权。后来,他又被任命为金菊福利院的医疗组组长。在麻风院里二十多年,张健民真真正正从一位病人,成为一位医生。

张健民给我说这些旧事的时候,新妹婆婆就坐在门边的躺椅,静静笑着听他说。有护士来量体温,量完新妹婆婆,张健民就问一句:“多少度?”护士看一眼:“36.7度。”张健民点一下头:“嗯,没问题。”

这是2020年,新冠疫情正在流行的时候。福利院的护士每天上门两次给老人家量体温,张健民也留意着出门戴口罩、常常洗手消毒。现在这里不叫金菊农场了,叫金菊福利院,现在的人也不怕麻风了,福利院常驻有专门的医生和护士,张健民好多年前就退休了。闲在家里,他就每天看看电视、看看书,他把那时候上函授课的书本一本一本送出去,自己只留一本中药的书,偶尔翻翻看。现在,他更喜欢看的是购物杂志,看看又出了什么新口味的罐头或者新泡面,再看看常买的保健品有没有打折活动。张健民和阿妹很注重身体健康,他们坚信,要想长寿就要多吃保健品——可我觉得,他们身体那么好,是因为他们心态乐观、积极生活。

不过,管它呢,想买就买,想吃就吃,只要他们快乐就好。