失魂、走魂和叫魂

失魂,俗语叫丢魂儿,这种事往往发生在受到惊吓之后。也就是说,有人在受惊之后,或者神不守舍,或者痴呆,或者昏迷,医学上也许认此为癲疯,而民间究其缘由,却认为是此人魂儿丢了的结果。在他们看来,人的魂灵好像是匹受惊的马儿,脱缰似的挣出了躯壳,而且一时半会儿恢复不了镇静,以致四处游荡,找不到归宿,于是就剩下了没有魂灵的“吓傻了”的肉体。

但这只是一般的情况,而幽冥故事中总是有很多不一般甚至唱反调的情节。有的故事就说,人没了魂儿,躯壳照常活动,如南朝时刘义庆《幽明录》记石氏女的魂灵私奔到情人家,而躯壳则在家与母亲一起做家务,一如既往,并无异常。及至二者相见,魂儿便突然消失了。唐代张荐《灵怪录》所记相类而更为生动:

天宝末年,郑生应举入京,行至郑州西郊,投宿主人,不想主人正好是郑生的表姑奶奶。问起郑生尚未娶妻,老太太说:“正好我的外孙女住在这儿,她姓柳,父亲现任淮阴县令。我看你们两家门第挺般配的。”郑生不敢推辞,当晚就与柳氏姑娘成了亲。夫妻恩爱地过了几个月,姑奶奶对郑生说:“你带着你新媳妇到淮阴,认认你丈母娘吧。”到了淮阴柳家,郑生一通报,柳家大为惊愕,因为自己的女儿尚养在深闺人未识,怎么会从外面带回个女婿呢?老两口急忙出门相视,只见车上坐的姑娘与自己家中的一般无二。那姑娘入门下车,冉冉行于庭中,而闺中之女闻听此事,也笑盈盈地出来相见,二女遇于庭中,便合而为一了。原来老太太是地下亡魂,郑州西郊的宅第却是她的坟墓,她嫁给郑生的是外孙女的魂灵;可是养在深闺的那位小姐,也是一切正常,少了魂也并无傻大姐似的怪样子。

它如《太平广记》卷三五八“韦隐”条引《独异记》(当即李亢的《独异志》)等,也是形神相离后各自为政,好像有了神仙的分身术一般。但这些故事不顾形神不可相离的常识,只求一个双方皆大欢喜,怪则怪矣,却少了失魂故事的更多趣味,故唐代以后也就不见此类情节了。

失魂的具体原因很多,表现也不尽相同,而走脱的魂灵跑到了何处,做何举动,也各有说法,同时也就产生了很多可供谈资的怪闻。

有的是人跌倒了,及至再爬起来,魂就离了体。袁枚《子不语》卷十五“庄生”条说,庄生离开朋友陈氏家后,过桥时失足跌了一跤,然后就“急起趋家,扣门不应,仍返陈氏斋。陈氏兄弟弈局未终,乃闲步庭院”。此时的行为已经是魂灵的事,而所游的世界已经不同于人世。他见到一座大花园,原来那是主人家的菜园。“见小亭中孕妇临蓐,色颇美,心觉动”,原来那是母猪在栏内分娩。他返回书斋,陈氏兄弟依旧下着棋,理也不理他,自觉无聊,就上前搭话支招,无奈人家好像听不见似的,再以手指画棋盘,主人却面现惊惶,好像见了鬼,赶紧跑回内室了。庄生觉得很纳闷,百无聊赖,只好依旧回家。走到桥头,他又跌了一跤。再起身赴家叩门,就有人听见,给他开门了。原来这后一跤是魂灵跌的,这一跌就又附上了自己的体——那“体”当时正躺在桥头上作昏迷状吧。在庄生定睛凝神看着孕妇分娩时,他已经投了猪胎,幸亏知礼而退,魂儿及时脱离,才没有“堕畜生道”。次日再看菜园一角的猪栏,母猪生下了六头小猪,五生一死,死的那只就是庄生的闪电式转世的遗骸。但令人不解的是,庄生既然不忘“男女授受不亲”的圣训,可见颇为清醒且有知性,但怎么就会把老母猪看成大美人了?[1]

但有的人一跌之后,不仅身体成了行尸走肉,就是魂灵也昏了头,找不到家了。清代闲斋氏《夜谭随录》卷四“多前锋”条中的多二爷,在东直门外的城墙根练骑射,不小心掉下马摔昏了。为朋友扶掖而归,“归家即苏,一无所损,但神痴,不复解言笑”。原来他的魂儿留到了城墙边上,迷失了大方向,根本就不知家山何处,只好在原地打转,等着家里人来接。可是家里人却只以为他得了怪病,忙着求医问药,就没往丢魂儿上想。幸好掌管东直门沿河一带冥界治安的缢鬼王老西,遇见了正打转儿的多二爷,知道是回不去家了,此鬼生前受过多二爷的恩惠,便赶紧跑到多家,附到一个老妈子身上报了信儿。于是家人搀着多二爷的真身,至其堕马处,呼其名而招之,总算让他清醒过来,但这魂儿已经在城墙根盘桓有半月之久了。如此看来,躯壳没了魂儿固然不妥,魂儿离了躯壳也未必就还能保持英明。

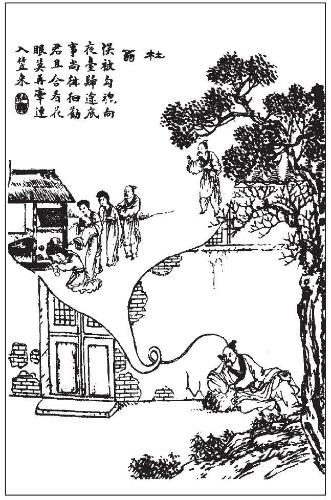

《聊斋》中的《杜翁》,一个偷学少年的老翁,梦魂竟随着一队妙龄女郎投了猪胎。

还有一种,就是常言所说的“吓得魂飞魄散”。此种故事甚多,找个极端的,即人被押到法场,刽子手手持明晃晃的鬼头刀,将要把自己脑袋砍掉,那一大吓,不由人魂灵儿不出窍。明人笔记中多谈及他们太祖高皇帝时的一件“佚事”,可以看出在威严的主子面前,奴才的魂灵儿是多么脆弱。

一个太监被太祖爷降旨拉出宫去斩首,罪名是“洒扫不如法”。扫地洒水难道还有什么横三竖四的章法?估计不过是太祖爷正坐在龙书案后思量着发起胡蓝大狱一类的事,一时出神,被扫地到跟前的太监吓了一跳吧。这位太监连那身“金团背子绿衫”都没来得及换下,就被捆起来拉到金陵城的闹市中,准备开刀。南京城的人爱看热闹,特别是听说皇上要杀的是自己的奴才,那就更来劲儿了。可是他们定睛一看,只见这跪等吃刀的太监前面还拱手立着一位,衣着面貌和跪着的那位一模一样,都甚感奇怪。正在这时,太祖爷突然又降下圣旨,不杀了。于是行刑者就解开太监的绳子,而那个立着的太监竟然冉冉如影而逝了。人们这才明白,那位原来是太监吓出的魂儿!太祖爷有时也是很幽默的,“你吓我一跳,我也吓你一跳”。

这故事见于都穆的《都公谈纂》和陆粲的《庚巳编》,所述大体相同,版本稍有差异的则见于祝允明的《野记》,说是受刑的太监吓得魂灵飞上了屋檐,自上而下看着五花大绑的自己。由此也可以知道,到刑场看杀人,也是当时都城市民的一大娱乐,不但满街满市,屋顶也成了观众席。至于杀的是什么人,是不是自己的同类、同党,好像都无所谓,只要好看便好,即使杀的是自己,也未尝不可看得津津有味,甚至叫起好来。“看客”的麻木和缺心少肺往往如此。

明代陆容《菽园杂记》卷三记有一人临刑获免,有位绝对够得上现今娱记资质的先生,向这位惊魂未定的幸运儿发问道:“你在等着挨刀时,那一刻有什么感想,有什么激情,有什么愿望?说出来让我们大家听听。”这位回答道:“当时都吓得发昏,哪里有什么感想愿望啊。只是后来恍恍惚惚坐到法场旁边的屋脊上了,看到法场中间捆着个人,那肯定是要挨刀的了,我只是纳闷,我老婆孩子亲戚朋友都围着他干什么!”[2]

法场上吓出的魂有多少,不清楚,但毫无疑问的是,绝大多数的魂儿是不能回去了,当他们下了观众席,终于明白那掉了脑袋的躯壳与自己有关时,可能会产生不少感想,可惜没有记者赶到那一边去采访了。然而还是有些可供谈资的怪事,个别的魂灵儿不是吓出了壳,而是求生欲望过于强烈,心存侥幸,要逃之夭夭,结果竟然窜出了壳。这就是本文中要说的“走魂”。于是法场走魂与借尸还魂相结合,形成了更为活泼的第二主题。

钱希言《狯园》卷十六有“盗偷生”一则,言苏州大盗某,将被决于市曹,私祈于刽子手:“何计脱某于不死乎?”刽子伪应之曰:“此甚易耳,当使老兄脱一乐地去也。”及行刑时,刽子连叱曰:“去去!勿复顾!”刀下而其人不知苦楚,魂神飞出于稠众之中,不觉去数千里外,奔突入一大户人家。适主人方出阶下,蓦然撞上,仆之于地。众人救醒主人,忽作吴语。而盗引镜自照,容貌转少于前,左右拥掖者娇妻美妾三四人,屋宇高广。盗心自念曰:“吾何以忽然至此乎?”喜不自持,稍审其地,乃是广东南海之某州县,如是享用者首尾十三年,还与妇生一子矣。忽一日,刽子因公事至岭外,偶至其地。盗于市中邂逅之,扑地下拜,感谢甚殷。刽子茫然不知所谓。盗便邀过其家,铺设酒肴,乘间问曰:“感君再生,真某大恩人也。但不知当时实用何方,使某得至于此。”刽子曰:“卿当日市曹之戮,初未尝免,何不寻思?”盗默然良久,忽蹶倒而死。家人奔救无及。伍伯遂具述事状始卒,大小惊惭,若无所措。

这与其说是“借尸还魂”,不如称作“杀人夺尸”,虽然这杀人只是误杀。可是那家主人再窝囊,也不至于被一个看不见摸不着的阴魂撞死,那就是活该此时命终,却凑巧叫一个瞎鬼碰上了。袁枚《子不语》卷十五“佟觭角”一条与此相似,却完全喜剧化。盗墓贼李四,执锹拒捕,连伤二命,坐法当斩。在绑赴菜市口时,极力挣脱逃跑。有个叫傅九的,出正阳门西行,正过一小巷,只见一人劈面奔来,躲闪不及,两胸相撞,竟合而为一了。原来奔来的正是李四的魂灵,却闯进傅九的躯壳中。至于他自己的躯壳,此时早已问斩了。可怜傅九鹊巢鸠占,自己魂灵儿无处安身不说,他的那躯壳也饱受折磨。先是“顿觉身如水淋,寒噤不止”,跑到一家绸缎庄坐定,忽大吼道:“你拦我去路,可恶已极!”于是开始大抽自己的嘴巴,拔自己的胡须,竟是由着李四的魂灵儿践踏,可见躯壳被别人的魂灵操纵是多么的不幸。

像这种走魂而撞进别人躯壳的事,究竟不大容易那么凑巧。如果没有如此幸运,这走掉的亡魂就只好成了野鬼。但与一般野鬼不同的是,这亡魂还以为自己成功逃脱死刑,正活在世上呢。查继佐《罪惟录·志》卷三十四中有一“晋囚鬼谢”故事:晋中有死囚临市,嘱求刽子:“你能想个什么办法让我活吗?”刽子道:“你不等我起刀就闭上眼,听我让你快跑,你就尽力跑走,跑个不停,就算活命了。”下面是行刑如常,死囚自然成了死尸。过了一个多月,刽子出门,到晚上错过了旅店,见有户人家窗子透出灯火,便急走趋之。屋门开着,中堂设个木牌位,上面写的是刽子姓名,香火荧然。刽子心想,我除了砍囚犯脑袋没做过什么积德的事啊,怎么会有人给我烧香上供呢?便急呼主人。主人出,面色灰如废楮。刽子不认识他,他也不认识刽子。坐定之后,主人说道:“某初坐法将刑,得刽子某教我法,得疾走免于死,所以感激而供着他。”刽子这才想起一月前的事,惊道:“我那时是哄你,你早就受刀死了,怎么又活了?”主人顿时愕然,形灭不见,而堂宇牌位俱也杳然无踪,刽子不过是立在荒丘之上,正是那死囚葬身之处。

死囚走魂的故事到了清代又有了进一步的演变,窜出尸首的魂儿,既不需要借别人的尸首,也不去做野鬼,竟然具有了属于自己的第二个体魄,成了“生身活鬼”,另外居家过起小日子来。此类故事最早似见于乾隆年间人朱海的《妄妄录》卷二“鬼魂娶妇”,至道光年间,汤用中《翼駉稗编》卷五又有了“生魂忘死”一条,当然它们都没有脱出《狯园》的老套,只是把发生的地点移来移去,或是苏州,或是福建,连同北京和山西,让人感到奇怪,难道这种怪事各地都要轮着上演一回?《翼駉稗编》故事的后半是,那死囚的魂灵脱窍而出之后,窜离刑场,一口气跑出一百多里,从北京跑到了河北雄县地面,找家饭馆做起伙计来。他本来是开酒馆的,只是露了下都城的手艺,店主人就喜欢得如获至宝,最后竟招他做了倒插门的女婿。第二年丈人去世,他便成了掌柜。后面的故事又回到老套:过了一年多,那个刽子手到雄县看亲戚,恰巧来到这饭馆。此人一见,深谢活命之恩。刽子手一下子没认出来,问:“你是谁啊?”他说:“我是某某,你不是在法场上把我放了吗?”刽子手说:“你弄错了吧?那个某某当天就伏法了啊。”此人一听,立即瞠目结舌,飙然仆地,如土遁一般消失,地上只剩下一堆衣服了。

法场上挨刀的鬼魂被惊得乱窜,而且很容易窜到不相干者的驱壳中,这在当时好像是一种民众的共识。但既然如此,闲散人等不往法场上凑也就是了,但不行,法场上杀人的热闹岂可不凑?于是而有刽子手挥刀的那一瞬万众齐呼的壮观声势。破额山人《夜航船》卷二有“阿癐癐”一条,专言苏州市民爱起哄,起哄的一个重要场合就是刑场,而且还有在刑场上不可不起哄的理由:

杀人于市,惩众也,方畏缩之不暇,何哄之有?人心浇薄,竞往观之,若以多杀屡杀为快,临刑时,必鼓掌疾呼,“癐癐”之声,达数里外。然彼有说焉,以为人死魂升直上,杀死者魂必横冲直撞,凭人作祟,拍手乱癐,便一缕孤魂喝送上天,归入虚无缥缈之乡矣。

罪犯在受刑时魂灵出窍的故事在西方也同样存在。美国小说家安布罗斯·比尔斯有个《鹰溪桥上》的短篇,主角是个犯了间谍罪而即将处死的罪犯,在鹰溪桥上临时搭成的绞架上套住了他的脖子,他望着脚下的河水,浮想联翩。而就在这时,行刑者抽掉了他脚下的木板。他感觉自己突然掉进了河里,原来是绞索意外地断了。他在河水中挣扎着,桥上密集的子弹没有射中他。他终于爬上了对岸,在树林中没命地奔跑着。他走了整整一夜,就要筋疲力尽的时候,忽然发现已经到了自己的家门口。他推开院门,看到容光焕发的妻子正跑下台阶迎接他。他张开双臂向妻子奔去。而就在这时,一切全都消失了。他离开了尘世,尸体正吊在鹰溪桥下,所有那一切只是死时一瞬间的经历。

三此外,在江湖上有一种“叫魂”的邪术,或叫摄魂术,又有关魂、致魄等名,也是导致一些人失魂的原因。

所谓“叫魂”,顾名思义,就是把活人的魂灵“叫”出来。人走在路上,忽然听到后面有陌生人叫自己的名字,如果他顺口答应或者扭过头去看,那便可能中了邪套,魂儿已经被人“叫”走了。而叫出的目的有两种,一是让那人丢了魂,迷迷糊糊,只见两旁或是滔滔巨浪,或是深不见底的悬崖,只有前面一条小路可走,于是随着妖人的“引导”,被带到荒僻之处,轻则“搜剔囊槖”,把腰包掏光,重则连衣服也不剩,剥光了扔到水里。(见清人董含《三冈识略》卷二“妖术”条。)这一种类似于歹徒的打闷棍,而另外一种则等同于绑票了:但他们要绑的不是那个丢了魂的躯壳,而是被叫出的魂儿。他们把那魂儿勾走,关到一处地方,然后向其家人敲诈。如果能乖乖地给巫师送一笔钱,他们就把魂儿放了,其人就可以由昏昏而昭昭,如果家人不肯拿出赎金,那人的死活都很难说,重则成了采生的材料,做成“灵哥灵姐”之类,轻则放任不管,那本主起码是终生痴呆了。

这种叫魂并不一定非“呼人姓名”不可,据说剪了人的发辫或者一小块衣服,也能把对方的精魂摄走。(美国学者孔飞力有《叫魂——1768年中国妖术大恐慌》一书专门考察了乾隆年间轰动全国的叫魂大案,可以参看。)更甚者竟用巫蛊之术,金针刺偶人,驱鬼斫生魂,那就不仅是摄魂,而是追命了。像《子不语》卷八中的妖人张奇神,“能以术摄人魂”,而其术则是剪一纸人,把自己或自己儿子的魂灵附于其上,则纸人便化为凶神恶鬼,到仇家为祟,追摄其魂。但这些妖术往往“法不行于人则反殃其身”。这个张奇神遇到了个不信邪的吴先生,用《易经》一掷,凶神恶鬼便现形为纸人,如果把这纸人扣留到天明,妖人自己就要毙命。另同书卷八“道士作祟自毙”条、卷十“鞭尸”条,都是妖道附灵于偶人甚至僵尸,咒人勾魂,谋财纵欲,最后弄得身死魂灭。奇怪的是,此类妖人妖道竟能得逞于一时,在光天化日之下用妖术冒充道术,招来很多崇拜者!

于是被此类妖人拐走的魂儿中,就有一批是自觉自愿送上门的信徒。那缘由往往是其人虽然资质平平却志向高邈,侥幸做了名公名母,便把下一个目标锁定为成真成仙。因为形神相离中本有“出神”一种,那是神仙才能玩的把戏,即如罗公远大法师带着唐明皇的魂神到月宫听《霓裳羽衣曲》便是。而那“出神”的最大好处,倒不仅是神游八表,可以朝饮扶桑水,暮吃英伦牛扒,而是待无常到时,神出于窍,找个地方躲起来,让鬼差寻找不到,就只好回去挨板子。来这么几次,阎王没了办法,便把冥簿上的名字当成银行的死账一笔勾销,于是修行者起码也要成为地仙,既不废花天酒地,又能长生不死了。但那要把仙道修炼到一定程度,才能把魂神的出入控制自如,否则魂儿出了窍却找不到归路,跌进了臭水沟,误入了耗子洞,最甚者迷失归路,化烟四散,岂不哀哉。[3]所以要想成仙,起码先要找个活神仙做师父,再修炼个千八百年。但无奈在世上招摇的“活神仙”全是冒牌货,像那种玩杂耍、变把戏出身的牛鼻子老道,是只会把好端端的“才子才女”弄成二级智障,于是眼冒异光,嘴吐胡言,说到底,那魂儿早已被冒牌老道的“思想”下种了。

[1]这种误投猪胎的故事好像已经成了一种程式,多见于笔记小说,除了《聊斋》中的《杜翁》之外,如明末人所写的《集异新抄》卷四“阴皂隶”条,记苏州一少年为活无常,其表弟求其携游冥间,少年允之。表弟既入冥,见有美妇十一人悲啼出门,遂欣然随行。至胥门外,入一人家,华屋美茵,香气馥烈,先有一妇人独卧捧腹,貌甚肥。众美妇连臂坐于茵上,其人即随之同坐,与众美女挤挤拥拥。不意正在乐不可支,忽见表哥持杖来,拦腰一击,痛极而醒,身卧床上,日已旁午矣。急觅表兄问之,方知昨夜误投猪胎,若稍迟扑杀,便成真猪矣。其人犹怒曰:“宁有作猪绮丽乃尔。定是诳语。”即随至其地,门庭户闼不异于梦中,独所见华屋则猪栏,美茵则破荐,十一小猪卧母猪旁,秽气触鼻而已。

[2]其实这两个故事都可能与南宋洪迈的《夷坚志》有传承关系。《夷坚丙志》卷一二“僧法恩”一条云:绍兴十年明州和尚法恩造反,败后徒党数十人处死于市,首犯凌迟,其余杖死。其中一人杖死后复苏,自言“方杖胁一下,神从顶间出,坐屋檐上,观此身受杖毕,乃冥冥如梦,不知今所以活也。”只是这和尚赴刑时毫无惧意,他的魂儿不是吓出来,而是打出来的。另《夷坚三志·己集》卷五“黄氏病仆”更说,到法场上看行刑的不仅有闲人,还有不少闲鬼:“(群鬼)遇市曹刑杀罪人,则左右环坐于屋檐上观看。才命断,被刑者升屋,尽拜诸人,又仓忙狂走。城郭墙壁,并无隔碍,亦不曾有神道阑问。”

[3]郭则沄《洞灵续志》卷四言一退休官员,隐居于家,修习道术,日必静坐。久之,元扃渐启,有婴儿自顶出,仅能游戏室中。一日为猫所攫,大惊不得归,遂卒。又有汪生,年甫冠未娶,即专心修炼。静坐中觉顶门出一小儿,缘窗上檐,止于屋瓦上,日将午则下檐,循窗复入顶门。如是者有日矣,忽有新至婢女,传呼午餐,声稍巨,婴儿惊,往复檐端,迷失归路,良久化为烟四散,而汪生遽卒。