形神不复相亲

如果不理睬三魂七魄的奇谈怪论,那么人死之后,魂灵就必然脱离了他的躯壳,黄泉青霄,坟墓祠堂,不管去哪儿,总有个归宿。但魂灵离体却并不意味着人一定要死亡,有时那魂灵还与躯壳保持着或强或弱的关系,而它自己则维持着或阳或阴的状态。当然,除了神仙的魂神可以随心所欲地自由出入躯壳之外,这种形与神的相离,对双方来说往往都是一些无可奈何的事。

最平和的离魂当然是梦境,虽然人的入梦未必都要梦魂出窍,佛书中所列四梦,就大多是虚而不实;而中国古有“六梦”之说,虽然没说明白是实是虚,但不管是正梦、喜梦,还是噩梦、惧梦,人们注意的是梦中显示的预兆,而主人公在梦中的出入行止都是不在关心之列的。而此外的离魂则大抵有些激烈了,比如缘于某种事故或疾病,像惊吓、昏厥、财迷官迷而导致的神经病之类。总之,神不守舍,身无魂主,一个是飘游无根,一个是混沌若痴,魂与形的相离,对于主人似乎无疑是件不幸的事了。

但其实却是未必,梁朝陶弘景《答朝士访仙佛两法体相书》中有一段话,专道神、形离合的各种结局形态,好像都还不错:“形神合时,则是人是物。形神若离,则是灵是鬼。其非离非合,佛法所摄。亦离亦合,仙道所依。”神与形若即若离之际,竟然还是成仙成佛的途径呢。所以正如凡事皆可作两面观,此时游离出躯壳的魂灵,既可以说是无家可归,也可以认作了无羁绊;虽然一时失去了阴阳二界政府的保护,但也可以理解为不受它们的管束。于是此时的魂灵儿便成了流浪汉,成了独行侠,成了迷途的羔羊,成了脱鞲的健鹘,成了依附于异类的妖精,成了神游于八表的神仙,境由心造,心随境移,无可而无不可。

这样一来,我们的幽冥故事中就出现了很多由魂灵唱主角的离奇情节。——徒说无益,还是讲故事。

一离魂故事虽然千奇百怪,但归纳起来,不过两大类:一是“庄生化蝶”,二是“倩娘离魂”。前者是脱窍的魂灵寄形于别类,后者是魂灵独来独往,自在游荡,但在暂且摆脱旧有躯壳的束缚上则是相同的。

对自己的那副旧皮囊如果有些厌倦,暂且换换口味也未尝不可,只是游魂无根,随风飘荡,或落于酒席,或落于藩溷,那口味可就有天壤之别了。唐代李复言《续玄怪录》卷二“薛伟”条,写蜀州青城县主簿薛伟,大病七日,奄然而毙,但心头微暖,家人不忍入殓,环坐伺之。过了二十多天,薛伟忽然长叹一声,坐了起来,上来就说:“你们去看一下我那几位同僚,看看他们是不是正在吃生鱼片?如果不差的话,就让他们放下筷子,赶快到我这儿来听听怪事。”仆人走视,果然不错,众同僚立即相随而来。薛伟道:“诸位吃的鱼,是不是叫看大门的张弼买来的?”众人说不错。张弼也过来了,薛伟便问他:“你买鱼时,渔人赵干是不是把一条大鱼藏了起来,只拿小的充数,结果被你在芦苇丛中把大鱼搜了出来?你把大鱼提回衙内,是不是交给厨房的王士良杀的?”张弼说不错不错。众人问:“你是怎么知道这些的?”薛伟道:“你们杀的那条大鱼就是我啊!”于是他讲起自己病重发烧,梦魂出游,只想找个地方求凉,便走出城外,“欣欣然若笼禽槛兽之得逸”。既入深山,见江潭深净,遂有浴意,为潭中群鱼所招,竟化为鱼。于是波上潭底,莫不从容,三江五湖,腾跃将遍。但既为河伯配充东潭赤鲤,每至日暮,必须返回。俄而饥甚,求食不得,循舟而行,忽见赵干垂钩,其饵芳香,心亦知戒,但一想我是官人,就是吞了钩,他岂敢杀我,于是一口咬了香饵,被钓了上来。不想任凭自己如何呼叫,赵干总是如若罔闻,竟用一条绳子穿了鳃,系于芦苇之间。然后又被张弼搜出,提到厨房。王士良把我放到砧板之上,你们几个在旁边看着,只叫好一条大鱼。我大呼而泣,你们睬也不睬,直到王士良一刀落下,砍掉鱼头,我才从梦中醒了过来。

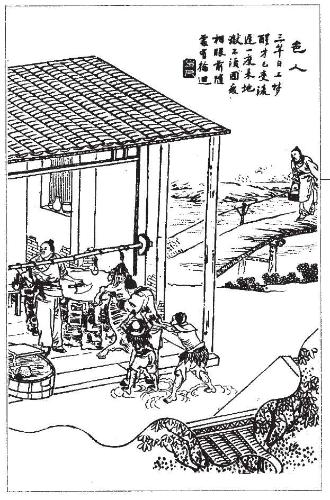

魂离体而化为鱼,能畅游三江五湖,虽然最后受了一大吓,也不枉为鱼一世。《聊斋》中有《邑人》一篇,不知是不是受此篇启发而作,但在相似的架构中做着反面文章,虽然篇幅不大,趣味却超过了前人。此篇写一市井无赖,被不知是神是鬼的两个人把魂摄走,见市场上卖肉的架子上正挂着半扇猪,便把他的魂挤到猪肉中。“屠人卖肉,操刀断割,遂觉一刀一痛,彻于骨髓。后有邻翁来市肉,苦争低昂,添脂搭肉,片片碎割,其苦更惨。”直到把最后一块肉卖完,无赖的魂才算得到解脱。蒲翁对自己的佳构也颇为得意:“崇朝之间,已受凌迟一度,不亦奇哉!”[1]

这位无赖自是活该,平日欺行霸市,宰惯了别人,让他也体验一下被宰的滋味,不妨看作上天有好生之德,对他搞一次再教育。但由此想到,即是同样一物,对于不同的魂灵就如腐鼠之于鸱枭和鹓雏,自有截然相反的感受。比如做官吧,有人感觉是如鱼得水,畅游三江五湖,胜似闲庭漫步,只要黄粱一梦没有做到后半段,那还是很让人惬意的。但对于另一种人,那感觉可能就像附体于死猪肉一般。记得在旧书中看到一个真实的故事,某名士当了不到一年县令,就挂冠而去,他的理由是这官做得“苦不堪言”:上司来考察,要看他们的脸色,下乡去验尸,要看被奸杀的女阴,两种都是极倒胃口的;而且数遭之后,形成条件反射,一见上官之脸,便联想到女尸之阴,反之亦然。同样是做官,对于这位来说,就相当于一年之中被凌迟数十度了。

《聊斋》中的《邑人》,无赖的魂灵被更无赖的公差挤进生猪肉中。

另一类的魂灵儿离体,独来独往,倒不必担心失了本色,但也不能永远的天马行空,最后总还是要有个归宿。像陈玄祐《离魂记》中的那位张倩娘,魂儿随着情郎去了成都,五年之中,生有二子,但还是要想念家中的父母,倘若她知道自己的躯壳一直在病床上恹恹着,那就更要急着回家了。倩娘魂灵的归宿自然是皆大欢喜,但有的魂灵儿东走西窜,一下子串错了门儿,就并不那么美妙了。

见到美好的事物或人,魂牵梦绕,不知不觉就随着香风追上去,正应着张君瑞那句“则着人眼花撩乱口难言,魂灵儿飞在半天”。好美是人之常情,不可深责,如《聊斋·阿宝》中孙子楚的单相思尚且可以谅解,《画壁》中朱孝廉的两厢情愿就更无须旁人说三道四。但有的行事就让人看着不舒服,且说《洞灵小志》卷七所言光绪初年京师一事。有“某生”出宣武门至西草厂,见一漂亮少女,就神摇意夺、浮想联翩起来。到了晚上,他梦见自己出城,又到了白天遇到少女的地方,而且见到了那美女正在仰卧着。到了这里就要提醒一下,此位虽称“某生”,却不是“年方二十三岁”,而是年近半百,于是那结果就大煞风景了。原来那女子正在分娩,而这位老大一把年纪,其德不能克一念之邪,竟然下作得偷窥起来。岂料他过于投入,正在忘情间,却“不觉身入其怀,倏忽间已为小儿,欲言不得”了。梦魂投胎,一瞬间就入了轮回。幸亏他投的是个私生子的胎,立即被产婆掐死,那魂灵儿才算从死胎中挤了出来。更幸亏这魂灵儿还能保持前世旧貌,未成为不会爬走的婴儿,于是终于费了很多周折,总算找到旅舍,钻回自己的躯壳里,“蘧然而觉,则死已两日矣”。倘若他与那女子二人有缘,异日再见,老书生想起曾经做过一回人家的儿子,真是情何以堪。

二以上只是举例说一下脱离躯体之后魂灵的两类状态。两类之外难道就没有别的“例外”吗?说有也可,说无也不错。因为此外的离魂就是人的死亡,人死自然要魂离的。一般来说,躯壳这边一咽气,魂灵那边就出壳,同步进行,配合无间,但如果遇到性急的魂灵儿,不等信号,先走一步,而且他抢跑的距离够远,那就可以算是一种“例外”,人未死而魂先离了。先看唐人戴孚《广异记》中的一个故事:

唐玄宗天宝年间,长安城里有个占卜师柳少游,名气不小。这天来了个客人,手持一匹作礼金的缣帛,来请少游算卦,说想知道自己的寿命几何。少游布卦既成,悲叹道:“君卦不吉,应在今日暮间辞世。”客人闻言,自是伤感不已。稍久,想喝口热茶。仆人听到招呼,端着茶进来,突然一怔,眼前两个人生得一模一样,居然都是柳少游,竟分不出谁是主谁是客。客人辞别,仆人送他出门,数步即灭,然后空中传来哀哭声。仆人把所见告诉主人,柳少游才知道这客人就是自己的精魂,叹道:“神舍我去,吾其死矣!”正如他自己给自己魂灵卜的卦一样,他当晚就死了。

魂灵儿离体之后能看到自己的躯壳的故事可找到不少,但本人能看到自己魂灵,且“我”与“我”相周旋的故事则很少见,大约就仅此一例了。[2]但很让我喜欢。自己能看到自己的魂灵,并与之酬酢,为之占卜,那么这个“自己”又是何物?似乎是失去魂灵的肉体,也就是“体魄”了。人在梦境中魂灵是离开身体而活动的,而且人们在梦境中还似乎“看到”或感觉到自己,那时支持人体生存的就是魄。这故事就应用了这一体验。可是这体魄居然还有智能为客人占卜,就又不仅是体魄而已了。也许可以用人有“三魂七魄”的观念来做解释,但还是不要解释为好。故事扑朔迷离,颇有禅机,其中的一些细节很值得玩味。有时我们号称要审视、考察、批判、鞭挞自己的灵魂,那时的“我”是什么呢?其实什么也不是!

但能见到自己魂灵的故事,在晋代陶潜《搜神后记》卷三中也有一则,主人并没有死,只是变成了白痴,附记于此:

有夫妇二人。这天太太先起来操持家务,过了一会儿,丈夫也起身出门去了。可她以为丈夫还在睡着,再回卧室时,果然丈夫正在被窝里睡着。忽然家僮从外面回来,说主人让他回家取镜子。这太太只当家僮在说胡话,就让他看床上大睡的主人。家僮说:“我确实刚从主人那里回来。”太太便叫家僮赶快去找外面的主人。在外的主人听了家僮一说,不禁愕然,立刻回家。夫妇俩一起进卧室,床上果然睡着位和自己一模一样的。他想,这位大约是自己的“魂神”吧,也不敢惊动,只是慢慢靠近,用手摸着床,于是“冉冉入席而灭”了。过了不久,丈夫就得了神经病,颠三倒四,不明事理,一辈子也没痊愈。

这也许是他起身匆忙,把自己的魂忘到床上了。而失魂后一时半会儿还能正常活动,正如战场上大腿中了子弹还能跑一阵似的,但终于还是支撑不下去,成了个痴呆病号。但由此也可以看出,这魂神与本主的亲合力已经很弱了。王佛大三日不饮酒,便觉“形神不复相亲”,也就是神不能守舍,做什么都懵懵懂懂。不知这位主人是不是也落下这种名士病,少了些公款应酬,以致沦落如此,也是可哀,还不如像柳少游那样索性呜呼了省事。

躯壳好像一个屋子,平时门闩是紧紧的,魂灵不会逸出,但年老体弱者的门闩就松了,一不小心,魂灵就溜了出去。《三冈识略》的作者董含曾记述他内弟蒋某死前发生的事。蒋某本来身体就虚弱,然后得了咯血之症。这天他正躺在床上,忽然见别一张床榻上坐着个人,定睛看时,却是另一个自己,也正向自己凝视着,接着就倏然而逝了。蒋生大惊,自知魂灵离形,将不久于世,果然没过几天就亡故了。这位蒋生年纪不大,好炫才耀己,平时总爱琢磨事。董含因和他是内亲,大约也不便再多说他的不是,估计这人也是在处理人事的关系上费了不少多余的心机吧。

这种魂神离体,有时对本人就体现为一场梦。《阅微草堂笔记》卷八记有一事,沧州王知州的爱女病重绵惙,困顿不起。家人夜间去后花园中的书斋,却见小姐对月独立于花阴之下,不禁悚然,赶快退了回来。小姐明明卧病在床,怎么花园里会有她的身影,大家猜测一定是狐魅幻形,便放出家犬吠扑过去,而那身影立刻就消逝了。过了一会儿,只听病房中王小姐弱声说道:“刚才我梦到书斋看月,甚感惬意,不料忽然窜出一只猛虎,差一点儿被它扑倒,至今尚悸然而汗。”大家这才知道,他们看到的是小姐的生魂。医生听了,叹道:“小姐形神已离,就是卢医、扁鹊在世,也是束手无策了。”果然不久王小姐就去世了。

三久病之人在死亡前夕会形神相离,而年纪高迈的老人往往神志不清,现在的人叫作“老年痴呆”,但过去便也被人解释为魂神离体。他们与蒋生的情况不同,因为能把这种状态坚持很久,几年甚至十几年都有可能。极端一些,或者可以把他认作较长时间处于生与死之间的微妙阶段,看那躯壳是活人,但其魂神已经在幽明二界之间飘游着。

俞樾在《右台仙馆笔记》卷三中就记此一例,说的是金少伯的祖母。这位老太太活到近百岁方辞世,但在晚年已经很糊涂了,见了儿媳妇孙媳妇以为是亲戚来了,便“大姐二姐”地叫着。这倒也不稀罕,奇怪的是,每到年节家里祭祖宗的日子,媳妇们给她送上饭菜,她就说:“刚刚吃了,怎么又让我吃?”开始大家以为是她老糊涂了,但后来发现,每逢祭祖,她一准如此,再问她:“您说吃过了,那您吃的是什么呢?”老太太一说,把大家吓了一跳,原来她吃的东西正和摆在祭案的东西一样。她的魂灵在此时已经离体,和祖先们的鬼魂一起去歆享祭品了。

梦魂能享受自己前世的亲人祭祀的故事,笔记中自南宋邵博《邵氏闻见后录》以来很有不少,我已经在《那一边的吃饭问题》中做了介绍,但魂灵出窍到冥界享用祭祀的却不多见。可是虽不多见,古书中说的那句“尸居余气”,估计也就是这种状态。曲园先生写到朋友的这位老祖宗时,不知会不会有一种不恭的联想:我们太后老佛爷是不是也在此“状态”中,用从冥界得到的空虚养料来维持大清的国运呢?

然而有的老人死前虽然魂灵偶尔逸出,但却神明不衰,不但不是老年痴呆,而且提前得了鬼的灵应,居然能看到未来之事了。郭则沄《洞灵续志》卷七中记有一件他从友人汪君刚处听到的异闻:魏塘钱丈死前两月,送客回来,坐在客厅,吸了两筒水烟袋,“神忽出舍,至西长安街,似见财、邮诸部门前,皆缀蓝底白字匾联,联字不多。又至天安门,见门以上,楼以下,高悬华人西服像。更迤逦出正阳门,则廛肆如故,一无他异。”忽然若如梦觉,发现自己仍然坐在客厅上,手里还拿着水烟袋。于是他赶快把汪君刚叫来,说:“此事殊异,当有后验,君异日必睹之,幸录诸笔记。”浙江嘉善魏塘的钱氏,是当地大族,据范笑我先生见告,这位游宦京师的钱老丈钱铭伯,与做过国务总理的钱能训为兄弟行,其辞世在1931年。也就是说,他出魂的事即发生在1931年,而《洞灵续志》刻印于此后五年的1936年。天安门上出现领袖像似是1945年之后的事,所以郭氏所记肯定不是事后的编造。所谓“神忽出舍”,并不是魏老丈有了“出神”的道行,也只是金老太太的魂神逸出而已。但魏丈醒后有一种预兆性的感觉,可知这又不是一般性的睡梦。当然,即是预兆也没有什么意义,只不过让人感到很神奇吧。

[1]但也有可能蒲留仙是从段成式《酉阳杂俎续集》卷三卢冉化鱼故事中得到的启发。那是薛伟故事的另一版本,但却加进了惩戒的主题。故事里的卢冉平生好吃鱼脍,结果有一天他也变成了鱼,并亲身体验了一回被人做成生鱼片的滋味,直到一刀砍下鱼头才结束了这场酷刑。还魂之后,他不但戒了荤,甚至出家做了和尚。

[2]也是唐人的段成式在《酉阳杂俎》中讲了一个故事,与此有些相似,但却难于断定是不是其人的魂灵,附述于下:和州刘录事食量极大,而尤能食鲙,常言食鲙未尝尽兴。朋友们便网鱼百余斤,看他如何吃。刘某先吃鲙数盘,忽似喉哽,咯出一骨珠子,大如黑豆,便放到茶碗里,用盘子盖上。又吃了一会儿,那盖茶碗的盘子忽然倾侧,刘掀起盘子一看,那颗骨珠已长数寸,其形如人。座客都凑上来看,不料那物随视而长,顷刻高大如常人,上去揪住刘某就打。二人扭打了一阵,各自散走。一循厅之西,一转厅之左,跑到后门时二人相撞,合为一人,还是老刘,但他已然一副痴呆之相了。过了半晌,老刘才能说出话,但问起方才的事,全然不知。自此之后,他见了鱼鲙就恶心,再也不吃了。