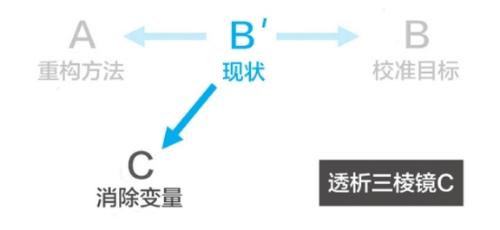

透析三棱镜C:消除变量

请看图17-15。

再来说三棱镜的第三面:变量C。

如果A、B都没有问题了,B′还是存在,那么就一定出现了变量C。

这个C可能是内部变量,比如,发现原定计划A中的某个人并不能胜任该工作,或者团队执行力比预期的要低。

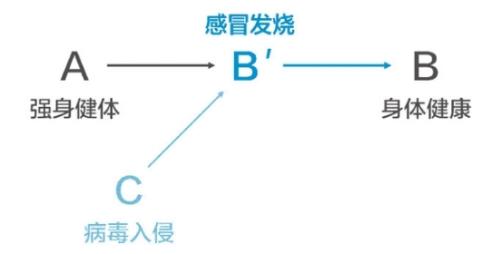

这个C也可能是外部变量,比如,你平时非常注意身体的保养,控制饮食,保持运动,可还是感冒发烧了,那就不是A有问题,而是有可能被病毒感染了,这个不可预料的病毒入侵,就是变量C(见图17-16)。

图 17-15

图 17-16

那么我们该如何找到C呢

首先,你要建立一个寻找问题的基本思考框架,叫作“象、数、理”。

这三个词出自《易经》,不过可以用作分析问题时的口诀。“象、数、理”是什么意思?

意思是:任何一个“现象”背后一定有“数据”,任何“数据”的变动,背后一定有“道理”。

也就是说,当你发现某个现象后,你要赶紧去找相关的数据,然后用“数据”来说明问题,这可以让你对事情从感性认知变成理性分析。

面对一个客观问题,要避免使用“我感觉……”这样的表述方式,比如“我感觉最近用户的投诉多了”这样的反馈没有任何意义,这只是你的“观点”,不是“事实”,这点前文已经讲过,你要用“数据”来说明,数据就是事实。

比如,上个月我们的销量是1000单,共接到2个投诉电话,投诉率为2‰;这个月我们卖了3000单,却接到了20次投诉电话,投诉率为6.7‰,比上个月足足提高了3倍多,这个问题需要引起我们的重视!

有了这个数据够不够呢?

还不够,你要继续挖掘更细的数据,比如这20个投诉电话,分别投诉了哪些内容。

然后你发现,其中有19个投诉了产品质量问题,有1个投诉了物流问题。

当然,你还可以继续追问下去,比如具体是哪些部位的质量问题,占比各是多少?这些产品分别是什么时间生产的?等等。

总之,把现象背后的数据分解得越细,看到的问题就会越精准。

有了明确的数据,我们才能寻找“导致数据变化背后的道理”是什么。

怎么找到数据背后的道理?

我们可以使用“5Why提问法”,也就连续追问5个为什么,来寻找这个数据异动背后的原因(“5”只是一个象征性的数字,意在提醒你,别拿到第一个答案后就认为是全部,而要继续往下深挖)。

比如:

“为什么这个月的次品率是上个月的三倍?”

“因为最近销量突然变大,这个月开始日夜两班倒,晚上的次品率比较高。”

“为什么晚上的次品率比较高?”

“因为晚上品控把关不严。”

“为什么晚上会品控把关不严?”

“因为工人们晚上都在偷偷看手机。”

“为什么半夜加班会偷偷看手机?”

“因为最近正好是世界杯……”

原来,世界杯这个外因,导致了你产品质量的下降!

然后怎么办?打电话给国际足联,让他们把世界杯取消了吗?

发现根本原因后,你要把之后的改善行动落实在“自己可以改变”的事情上,你无法让世界杯暂停,但却可以让工人们不能携带手机进入工厂,这样问题就能解决了。