第四章 衙役 第一节 组织

衙役通常被编为四班:皂班、快班、民壮和捕班。[1]第一班由“皂隶”,即穿黑衣的差役组成。第二班即所谓“快手”,他们又被分为“马快”和“步快”。[2]第三班“民壮”(民兵),是被征调来在地方官府中服役的健壮百姓。第四班是“捕役”或“捕快”。[3]每一班都有一个“头役”作领班。[4]

在这四班之外,还有一些衙役,分别充任“门子”(门卫)、“禁卒”或“牢役”(狱卒和看守)、“仵作”(法医)[5]、“库卒”或“库丁”(金库看守)、“仓夫”(谷仓看守)、“斗级”(收粮掌斗人)、“轿夫”(抬轿人)、“伞扇夫”(撑伞持扇人)、“鸣锣夫”(打锣人)[6]、“吹鼓手”(吹号击鼓人)、“灯夫”(持灯笼人)、“更夫”(巡夜人)、“伙夫”(炊事员)、“马夫”(养马人)及“铺兵”(驿邮兵丁)等职役。

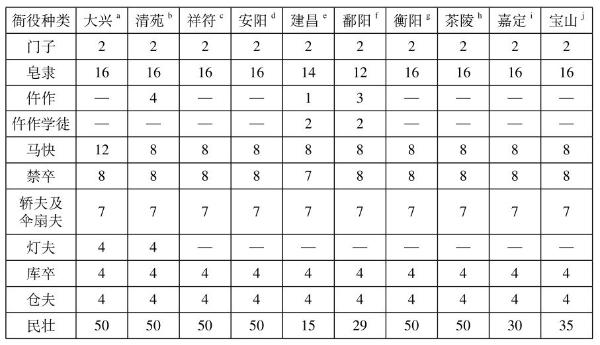

一州一县衙门可雇用各种衙役的名额,在各省《赋役全书》中有明确规定。直隶、河南、江西、湖南及江苏等省州县的衙役定额如表七所示。

《赋役全书》中并没有规定充任捕役的衙役名额。[7]在江西是每县八人。[8]通常,在县城和乡下都驻有捕役。例如,在浙江平湖,设一个“押捕总头役”(大头领)、三个“捕班头役”(小头领)、十二坊捕役[9]及许多看守“翼房”(即关押盗贼之所)的捕役。[10]按曾在陕西任知县的何耿绳(1822年进士)所述,在州县城郊乡村也有许多捕役。在斥退了数十名年老、无能或贪渎的捕役后,他手下仍有八十名捕役。[11]

表七 十州县衙役名额

a.《畿辅赋役全书》,顺天府大兴县,第103—106页b。

b.同上书,保定府清苑县,第111页b—116页。

c.《河南赋役全书》,开封府祥符县,第70—72页。

d.同上书,常德府安阳县,第48—90页。

e.《江西赋役全书》,南康府建昌县,第19页a—b。

f.同上书,饶州府鄱阳县,第25—26页。

g.《湖南赋役全书》,衡州府衡阳县,第13—14页。

h.同上书,长沙府茶陵州,第5—6页。

i.《太仓州赋役全书》,嘉定县,第44—45页b。

j.同上书,宝山县,第64—66页。

然而,正如王植和方大湜所言,衙役的名额太少,实际上需要更多的衙役供驱使。[12]事实上,额外多雇衙役在各省是一个普遍现象。1736年的一道上谕对此加以认可,该上谕说:如果规定名额不能满足需要时,地方官可以增雇额外衙役。[13]这种额外衙役称为“白役”或“帮役”,即姓名未列入政府档案的衙役。[14]据王植讲,一名常年衙役手下通常有三四名白役。[15]胡林翼(1812—1861年)曾记述,仅在贵州石阡府,就有数千名白役。[16]当正式衙役被派遣下乡时,总是有几十名白役跟随,参加对百姓敲诈勒索钱财的活动。[17]也有许多“白捕”,即额外捕役。人们曾抱怨他们引起了江南百姓的痛苦,因为他们经常借口缉捕盗贼拘捕无辜百姓、掠夺百姓财产。[18]

还有挂名衙役。他们虽列在官府名单中,但不实际服役。[19]其动机亦与挂名书吏的动机相同:当一个挂名衙役,就能逃避徭役[20]和保护身家财产。[21]某省巡抚曾说,在该省,为了当挂名衙役,得向州县官纳一笔钱,为白银二至四两。[22]另一方面,许多穷人也愿意顶替挂名衙役的职位,因为这是个捞钱的机会。[23]

因此,在一州县衙门中的实际衙役人数,包括常年的、额外的、挂名的,远远超过政府规定的数额。例如在湖南,一县衙中的衙役一般是数百人。[24]据一位御史奏报,在浙江仁和县和钱塘县,衙役总数达一千五六百人,包括常年衙役和额外衙役。[25]另一位御史在1827年上呈的一份奏章也表明,山东的情形也是如此。这份奏章提到,大县有衙役千人以上,小县甚至也有数百人。[26]四川的衙役甚至更多。巴县知县刘衡曾言,在他的县衙里曾有七千名衙役。他到任一年后,有六千七八百人因为在此位置上无法捞到足够的钱财养家而辞职;仅有大约一百人留了下来。[27]

为裁减衙役人数,朝廷曾做过多次努力。朝廷曾颁布过这样的则例:纵容挂名衙役存在的官员,降三级调用;即使不知情,也要降一级留任。[28]朝廷也颁布过禁止雇用额外衙役的法令。州县官超过规定名额雇用增额衙役(称为“额增帮役”)者,将受降一级留任之处罚。[29]州县官将传票交给增额帮役,或者委派增额帮役办理其他公务者,将降三级调用。[30]对常年衙役与增额帮役结伙办差之事未能觉察的州县官,将罚常俸半年。对增额帮役以冒名窃据衙役差职情形,监临之官若明知故纵,则降三级调用;若疏忽不察,则降二级调用。[31]法律要求州县官向其上司呈交一份盖印信的文书,具结保证自己的衙门里没有虚假登记之事。他也须在每年年终向吏部呈交一份报表,开列常年衙役姓名、进衙日期及其任职时限届满日期等。[32]

然而,这些规定及处罚,显然很少真正兑现。刘衡曾主张,州县官只应按定额雇用衙役;即使在交通要冲、公务繁多之州县,其雇役也不应超过定额“几十”人;所有冗余的衙役应一律斥退。但是,刘也承认,这并非易事。因为即使被正式斥退后,有些衙役仍能留职。此种情形,他称之为“瞒上不瞒下”。[33]

注释:

[1]衙役习惯上被分为三班:皂班、快班和民壮(《福惠全书》卷三,第6页;《经世文续编》卷二十一,第10页b)。然而,浙江省按察使制定的《缉捕章程》明确指出:州县衙门中的衙役通常分为四班:除了上面的三班以外,还有捕班(《治浙成规》卷八,第66页)。

[2]《清通考》卷二十一,第5045页。根据《赋役全书》的记载,在知府衙门中既有马快,也有步快;但在州县衙门中就只有马快(参见《畿辅赋役全书》多处,《河南赋役全书》多处,《江西赋役全书》多处,《湖南赋役全书》多处,《太仓州赋役全书》多处)。不过在直隶学政呈给礼部的咨文中提到,在各省的州县衙门也使用步快,以作为马快的补充(《学政全书》卷四十三,第10页b)。两种资料来源所表现出来的矛盾或许可以在《湘阴县图记》(卷二十一,第23页b)的记载中找到解释,内容是:“民壮也称步快。”

[3]《清通考》卷二十一,第5045页;卷二十三,第5053页;卷二十四,第5060页。

[4]《福惠全书》卷三,第7页;《牧令书》卷四,第29页;《学治一得编》,第40页。

[5]1728年确定的仵作定额为:大州县三个,中州县两个,小州县一个。此外还有两个仵作学徒。然而1740年的一道上谕指出,仵作的雇用并无定规;有的州县根本没有仵作,常常在需要勘验时从别的州县借调。该上谕警告说,每个州县都必须按照定额雇用仵作,州县官未能遵守这一规定的,将受到降二级的处罚(《清通考》卷二十三,第5055页;《清律例》卷三十七,第86—87页b)。

[6]鸣锣夫和伞扇夫通常被称为“执事夫”。州县官外出时,他们就走在州县官轿子的前面(《六部成语注解》,第71页)。

[7]有一份奏折提到,尽管州县常常要雇用捕役抓捕盗贼,但他们却未被列入《经制全书》(《赋役全书》也叫《赋役经制全书》),因此也就没有为他们划拨经费(参见《清通考》卷二十三,第5053页;卷二十四,第5060页)。故而当泾州知州新雇了八个捕役后,就从其他两班衙役——快班和民壮——的经费中分拨出来一笔充作捕役的薪金(《泾州志》卷下,第11页b)。

[8]《培远堂偶存稿》卷十,第14页a—b;《西江政要》卷二,第19页b。直隶的《永清县志》(卷十三,第8页b)和山东的《蒲台县志》(卷二,第20页b)也都记载有八名捕役。按照《治浙成规》卷八(第65页b)记载,在浙江省,大的县有六个捕役,小的县仅有两个或四个捕役。袁枚(1716—1798年)报告说江宁县(属南京)雇用的捕役有三十个之多(《小仓山房文集》卷十五,第28页)。

[9]“坊”是城市的城区单元。正如《西江政要》卷三十六(第6页)所云,每一个捕役指定了一个以上的“坊”作为其负责的治安区。虽然政府禁止这一做法,但是在江西省仍发现许多州县有坊捕。

[10]《学治一得编》,第40页。关于“翼房”,见《学治体行录》卷下,第4页b。

[11]同上书,第53页。

[12]《牧令书》卷四,第35页;《平平言》卷二,第29页。

[13]《清高宗实录》卷二十一,第4页b;《清会典事例》卷一百四十六。

[14]《清高宗实录》卷二十一,第4页;《清会典事例》卷一百四十六;《清通考》卷二十一,第5045页;《福惠全书》卷三,第1页;《朱批谕旨》,《田文镜奏折》第六册,第114页。

[15]《牧令书》卷四,第35页。

[16]《经世文续编》卷二十一,第6页。

[17]《六部处分则例》卷十六,第16页a—b。

[18]《仕学大乘》卷八,第78页a—b。

[19]田文镜指出,“挂名衙役”一般会挂名于门子、马夫、狱卒、斗级、城门守卫和其他一些类型的衙役职位上(《经世文编》卷二十四,第4页;《牧令书》卷三,第23页)。

[20]《吏部则例》卷十四,第10页;《六部处分则例》卷十六,第14页;《牧令书》卷十,第6页。

[21]《朱批谕旨》,《田文镜奏折》第六册,第114页a—b。

[22]《牧令书》卷八,第22页。

[23]同上书,卷十,第6页。

[24]《培远堂偶存稿》卷四十八,第45页。

[25]《清仁宗实录》卷一百七十一,第3页b—4页b。这一奏折是在1806年上呈的。

[26]《清会典事例》卷九十八。

[27]《蜀僚问答》,第10页。

[28]《六部处分则例》卷十六,第14页。

[29]同上书,卷十六,第17页。

[30]同上书,卷十六,第15页。

[31]同上书,卷十六,第17页。

[32]《吏部则例》卷十四,第6页a—b。

[33]《庸吏庸言》,第4页b。