外层空间经济的若干思考

1.“外层空间”概念。联合国大会于1966年12月通过和1967年10月10日生效的《外层空间条约》(The Outer Space Treaty)简称《外空条约》,全称为《关于各国探索和利用包括月球和其他天体的外层空间活动所应遵守原则的条约》。[2]但是,该条约并没有对“外层空间”给以科学定义。1981年,第32届国际宇航联合会把外层空间定为人类的第四环境。所谓外层空间,一般定义为距地球表面100千米以上高度的空间,也称为太空。在100千米的高度上,空气的密度已是地表大气的百万分之一。[3]

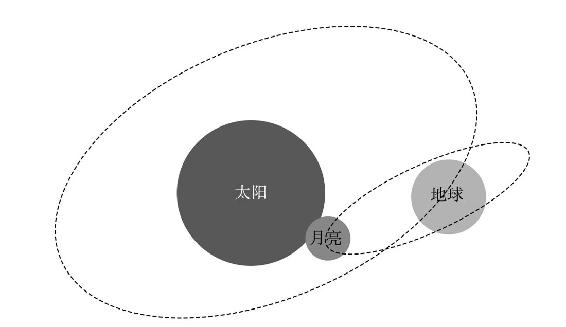

2.“外层空间”开发的历史阶段。第一阶段:1957年和1961年,苏联发射世界上第一颗人造地球卫星和世界上第一架载人飞船“东方一号”(Vostok 1),开启人类开发太空时代。第二阶段:1969年美国阿普罗号(Apollo 11)登月,标志人类踏上地球之外的星球。第三阶段,1975年美国两艘“海盗号”(Viking 1和Viking 2)飞船登陆火星,并采集土壤样本和实现将数据和电视图像发送回地球,标志人类将火星作为“外层空间”开发的重要目标。第四阶段,1986年苏联发射“和平号空间站”(Mir),标志着人类可以实现较长时间的太空工作和生活。[4]第五阶段,2022年,马斯克宣布“火星移民计划”(SpaceX Mars program),移民规模100万人。在可以预见的未来,人类的“外层空间”开发,将集中在太阳系中的地球、月球和火星所构成的太空区域。

图7.12 人类的“外层空间”开发区域

3.“外层空间”开发的竞争与危机。现在的外层空间存在的问题包括:(1)外层空间十分拥挤,数十个国家拥有或运营卫星。(2)外层空间的行为者主体不再仅仅是国家,也包括私营部门和学术机构。(3)外层空间技术开发严重失衡,导致发达国家形成强大壁垒,主导外空资源分配,而相当多国家没有能力介入和参与外层空间资源分配。(4)外层空间开发在继续用于科学和商业之外,正在向军事领域倾斜。

4.“外层空间”和航天产业群。“外层空间”开发正在刺激资本的关注,正在形成从基础科学到应用技术的体系,进而催生太空开发产业。这是投资费用大、研制周期长的技术密集、高度综合、广泛协作的高科技产业,形成一系列新兴产业和新兴学科的产业群。在中国,太空开发产业被称之为“航天工业”。根据相关资料,因为太空技术成本下降,2000年之后,全球商业航天产业进入高速发展期。根据美国卫星产业协会(SIA)最新报告显示,2018年全球商业航天经济规模达到2774亿美元,同比增长3.1%。商业航天经济规模在2010年前,保持快速增长,年均复合增长率超过10%;进入2010年后,增长有所放缓,年均复合增长率为6.5%。2018年,世界各国共进行了114次运载火箭发射,较2017年增加23次。这是自1990年,世界航天首次发射运载火箭以来,一年超过100次。其中,由民营航天企业发射的运载火箭次数为35次,占比超过30%。[5]

5.“外层空间”开发的紧迫性。(1)地缘政治“空间化”。“外层空间”开发直接关系世界大国的国家利益和安全。现在太空军事化、武器化趋势明显,太空被定义为战争领域,甚至出现“太空霸权”,最终影响原本基于地球的国际战略平衡。在一定程度上,20世纪80年代美国的“星球大战计划”并没有彻底退出历史舞台。(2)太空探索的科学研究需求。例如,2021年发射的詹姆斯·韦布空间望远镜,有助于对观察宇宙中暗能量和暗物质的观察,丰富现代宇宙学(Cosmology)。(3)资源性需求。一般来说,太空资源分为五种:高度资源、太阳能资源、失重资源、高伪空资源、矿产资源。例如,月球上拥有50多种矿物质,包括地球用量最大的硅、铁、钴、钛、镍、镁等矿物元素,以及水资源。[6](4)商业需求。例如“太空旅游业”。

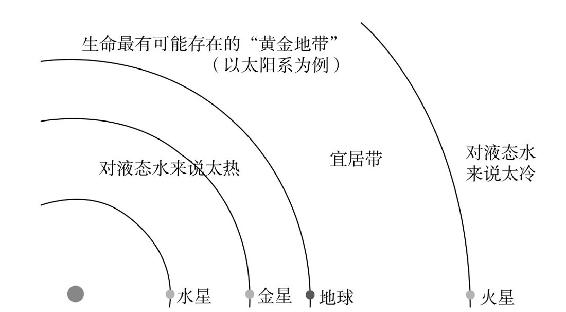

6.“外层空间”和太空移民计划。如果地球人口继续爆炸,资源短缺和生态恶化。实现人类的太空迁徙是一种选项。火星与地球之间的最短距离约为5500万公里,是地月距离的144.7倍。2010年,美国总统奥巴马在佛罗里达州肯尼迪航天中心宣布新太空探索计划,希望在21世纪30年代中期之前将宇航员送上火星。2013年5月,荷兰非营利组织“火星一号”(Mars One)网站上招募“火星移民”,全球八万人报名。2022年10月,SpaceX[7]公司宣布其最终目标是在火星上建立一个名为“阿尔法”(Alpha)的基地。在火星开拓者参与下,能在2050年之前建立一个自给自足的殖民地。如果实施“火星移民计划”,火星将是第二个地球,完全超越“外层空间”开发和竞争进入2.0阶段的传统认知。

图7.13 “外层空间”和太空移民计划

7.“外层空间”技术面临革命。空间技术是一个包括航天器、运载工具、航天发射场、地面测控网和地面应用站网构成的复杂系统。这个系统一方面需要宇宙学、天文学、数学、物理学和生命科学的支持,另一方面推动诸如电子技术、遥感技术、喷气技术、人工智能技术的融合,并促进诸如空间工艺学、空间材料学、空间生物学、卫星测地学、卫星气象学、卫星海洋学等领域的技术创新。其中,最有发展前景的是量子技术正在加速加入太空开发。[8]现在可以预见,“外层空间”技术正在酝酿一场实现航天器的“第二宇宙速度”[9]的全方位革命。

8.《外层空间条约》的历史局限性。在半个多世纪后,《外层空间条约》已经难以适应人类在外层空间的活动及其后果。例如,该《条约》第三条写道,外层空间开发需要遵循“不得据为己有原则:不得通过提出主权要求,使用、占领或以其他任何方式把外层空间据为己有”。现在主导空间探索和开发的国家,虽然没有提出对外层空间的主权要求,但是在所占有的外层空间资源领域,排斥他国的使用,地球静止轨道正在成为稀缺资源,造成一种经济学意义的“自然垄断”,刺激“星际资本主义”的形成。2021年,美国太空探索技术公司发射的“星链”卫星,先后两次接近中国空间站。为此,中国政府要求作为《外空条约》缔约国的美国政府和企业,在空间轨道上遵守《外空条约》规则。现在,联合国需要修订《外层空间条约》,构建适合21世纪的太空秩序规则。2022年9月,联合国召开“负责任外空行为准则”会议,就是一种努力。[10]

9.“外层空间”和科幻文学与艺术。如果从20世纪50年代初期的艾西莫夫的《银河帝国三部曲》(The Galactic Empire Trilogy)算起,再到从1977—2015年的《星球大战》(Star Wars)系列科幻电影,1979年的《银河系漫游指南》(The Hitchhiker's Guide to the Galaxy),再到21世纪在星际中驾驶飞船和战舰,争夺星球所有权的太空游戏,所谓的“外层空间”科幻文学与艺术维系了数十年的影响力,影响到几代人。如今元宇宙的理念和技术,渗透到年轻一代的思想和情感之中。可以相信,马斯克的“火星移民计划”会不乏志愿者。

10.“外层空间”的深层意义。从长远历史角度看,进入“外层空间”的人类,将是被科技加以深刻改造的人类,或者说不再是经典的“碳基人类”,智能机器人会扮演更为重要的作用。这正是所谓的科技“奇点”来临的时刻。1993年,科幻小说家文奇(Vernor Vinge, 1944—)在《即将到来的技术奇点》(“The coming technological singula-rity: How to survive in the post-human era”)一文中告诉人们:“技术奇点”这一时间点的到来将标志着人类时代的终结。

[1].本文系作者2022年10月31日为筹划的《星际太空经济》的讲话要点。

[2].中国于1983年12月加入了《外层空间条约》。

[3].日内瓦的国际航空联合会定义了大气层与太空的界线:以离地球海平面100千米(约62英里)的高度为分界线,称为卡门线(Kármán line)。卡门线以美国科学家西奥多·冯·卡门(Theodore von Kármán,1881-1963)名字命名。

[4].2001年3月23日,俄罗斯“和平号”按照预定计划安全地坠入预定的南太平洋海域。

[5].《商业航天 国内外商业航天发展态势解析及前景》,2022.10.30. http://www.1ppb.com/50906.html。

[6].月球两极常年阴影地带冰的储量相当于29亿吨水资源供。如果将这些水分解成氢气和氧气,这些燃料将足够送飞船去火星。https://www.xianjichina.com/news/details_195380.html。

[7].SpaceX,即美国太空探索技术公司,埃隆·马斯克(Elon Musk)于2002年创建。

[8].2016年8月16日,中国“墨子号”量子科学实验卫星在酒泉用长征二号丁运载火箭成功发射升空。“墨子号”卫星的主要任务是四项:星地高速量子密钥分发实验、广域量子通信网络实验、星地量子纠缠分发实验和地星量子隐形传态实验。

[9].第二宇宙速度:物理学公式的最小速度V2=11.18千米/秒。

[10].美国联合20国签署外太空探索开发法律《阿尔忒弥斯协定》(The Artemis Accords),中国被排斥该协定之外。