自行车和糖果店

我七岁时,妈妈决定让我离开幼儿园进一家正规的男童学校。恰巧那里有一家著名的男童预备学校,离我们家大约一英里,叫兰达夫教会学校,就在兰达夫大教堂的影子底下。这学校和大教堂一样,直到现在依然在那里,并且依然很兴旺。

兰达夫大教堂

可在兰达夫教会学校的两年中,从七岁到九岁发生的事情,我也记得很少。只有两件事我记得很清楚,第一件事只有几秒钟,可我永远忘不了。

那是在第一个学期,当时我放学回家,一个人穿过村子,忽然有一个高年级同学蹬着自行车一路飞驰过来,离我大约二十码。因为是山路,又是下坡,当他飞驰而过时,他开始很快地倒踩自行车的脚蹬,这样自行车的飞轮装置发出了很响的旋转声。与此同时,他两手脱把,把两臂随意地交叉在胸前。我一下子停住不动了,在后面盯着他看,他多么了不起啊!他多么洒脱勇敢啊!长裤用自行车裤夹子夹住,头上歪戴鲜红色的校帽,多么神气啊!我心里想:有一天,有那么光辉的一天,我也要有这么一辆自行车,我也要让长裤腿用自行车夹子夹住,校帽歪戴在我的头上,倒踩自行车车蹬,呼呼地下山坡,也是双手脱把!

如果有人在这时候抓住我的肩头问我:“你一辈子最大的愿望是什么?你独一无二的雄心大志是什么?做一个医生?做一个优秀的音乐家?一个画家?一个作家?还是一位大法官?”我可以向你们保证,我会毫不迟疑地回答说:“我唯一的愿望就是有这样一辆自行车,双手脱把,呼呼地蹬下山坡。”那太棒了!一想到这件事我就浑身发抖。

我对兰达夫教会学校的第二个也就是另一个仅有的回忆极具怪诞。这件事发生在我正好九岁时,那会儿我已经交了几个朋友,早晨上学我一个人出门,路上和四个同龄男生会合。放学又是这四个男生和我一起穿过村子回家。上学放学我们都要路过一家糖果店。我们总是停下来,在那个很小的橱窗外面流连忘返,看那些装满薄荷球糖、老式薄荷条纹糖、草莓糖、薄荷冰糖、酸味糖、梨糖、柠檬糖等等等等的大玻璃瓶。我们一个礼拜能拿到六便士零用钱,只要口袋里有钱,我们就一块儿拥到店里去买一便士左右的糖。我最爱吃的是果味粉吸筒和甘草鞋带[1]。

有一个孩子,叫思韦茨,告诉我不该吃甘草鞋带。思韦茨的爸爸是个医生,他说这种甘草鞋带是老鼠血做的。有一次,他捉到思韦茨在床上吃这种甘草鞋带,就给他做了个有关甘草鞋带的大报告。他说:“国内每一个捉老鼠的都把他们捉到的老鼠交给甘草鞋带厂,每只老鼠工厂老板付给他们两便士。许多捉老鼠的就靠卖死老鼠给甘草鞋带厂成了百万富翁。”

“可他们怎么把死老鼠变成甘草鞋带呢?”小思韦茨问爸爸。

“他们等到有了一万只老鼠,”思韦茨的爸爸回答说,“就把它们全扔到一个闪亮的大钢锅里,烧上好几个钟头。两个人用长棍把热滚滚的锅搅了又搅,最后做成了一锅很稠的冒着热气的老鼠烂糊。然后把一个东西放到锅里去叽嘎叽嘎弄碎骨头,这一锅烂糊就叫做老鼠糊。”

“话是这么说,可他们怎么把这东西变成甘草鞋带呢,爸爸?”小思韦茨又问,这个问题让他爸爸沉默了半晌,想了好大一会儿才说:“那两个用长棍子搅拌锅的人这时候穿上橡胶长靴子,爬到锅里,把滚烫的老鼠糊铲到外面水泥地上。然后他们用一个蒸气滚子在它上面碾几次,把它碾平。这样它看上去像一块巨大的黑色茶饼,接下来就等它变凉变硬,可以切成带子状,做成甘草鞋带。千万别吃这种东西,”爸爸说,“吃了你会得老鼠病。”

“老鼠病是怎么回事呢,爸爸?”小思韦茨问道。

“捉老鼠的捉来的所有老鼠都吃过老鼠药,”爸爸说,“老鼠药会让你得老鼠病。”

“那么,得了老鼠病会怎样呢?”小思韦茨又问。

“你的牙齿会变尖变利,”爸爸说,“你的屁股会长出粗粗的短尾巴。老鼠病是没药治的,这我知道,我是医生。”

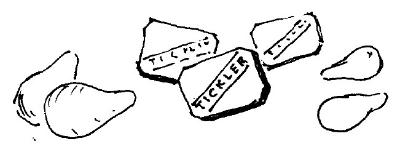

思韦茨的这个故事我们全都爱听,上学放学时我们要他给我们反复讲了许多次。可我们(除了思韦茨)仍旧买甘草鞋带。一个便士两根,这是这家店最合算的东西。如果你没有见过甘草鞋带,那我告诉你,它不是圆的。它像一根扁平的黑带子,大约半寸宽。它很长,当你抓住一头,把手臂高举在头顶上,另一头落下来还能碰到地面。

果味粉吸筒也是一个便士两根。每一个吸筒有一个黄色厚纸筒,里面是果味粉,有一根甘草空管子伸到外面。(小思韦茨会指着甘草管警告我们:又是老鼠血!)你通过吸管把果味粉吸上来,等到吸完,就可以把甘草管吃掉。味道好极了!等果味粉在你的嘴里溶化后,你可以让白沫流出你的鼻孔,假装犯病。

大硬糖是一个便士一块,是个大硬球,跟小蕃茄一样大。一块大硬糖可以含上一个钟头,如果每五分钟拿出来看看,你可以发现它的颜色会变。它能从粉红色变成蓝色,再变成绿色,再变成黄色,这真有点玄乎。我们常常奇怪,大硬糖工厂怎么能有这样的魔法。“这是怎么办到的?”我们会你问我我问你。“他们怎么能让它一直变色呢?”

“是你的口水让它变的,”小思韦茨说。作为一个医生的儿子,只要是与身体有关的事情,他都自认为是权威。他能告诉我们有关痂的事,什么时候可以剥下它们。他知道眼睛打伤了为什么是青的,血为什么是红的。“是你们的口水让那大硬糖变色的,”他一直坚持这个说法。但是当我们请他详细解释时,他常常说:“我讲了你们也不懂。”

梨糖很刺激,因为它们有一种可怕的味道。闻起来像指甲油,让喉咙发麻。我们都被警告不要吃这种糖,结果反而吃得比以前更多了。

接下来是一种棕色的菱形硬糖,吃起来闻起来都有强烈的氯仿味道。我们都知道,这些糖在可怕的麻醉剂里浸过,它会让我们一下子睡上好几个钟头。“当我爸爸要锯掉病人的腿时,”思韦茨说,“他就在一块纱布上浇上些氯仿,那人闻了就睡着了,我爸爸锯掉了他的腿,他一点儿感觉也没有。”

“可他们为什么要把这种东西放到糖果里卖给我们呢?”我们问他。

你们可能认为,这样的问题会难倒思韦茨,可思韦茨是永远也难不倒的。“我爸爸说这种糖是为监狱里的危险囚犯发明的,”他说,“每顿饭给囚犯吃一颗,他们就会昏昏欲睡,不再造反了。”

“对是对,”我们说,“可为什么卖给孩子们呢?”

“这是一个阴谋,”思韦茨说,“大人暗地里要让我们安安静静。”

在1923年,兰达夫这家糖果店是我们生活的中心。对我们来说,它犹如一家酒馆之于一个酒鬼,一个教堂之于一位主教,没有了它,活着也没有意思了。可是这糖果店有一个可怕的老板娘,我们有充分的理由恨她。

她叫普拉切特太太,是个皮包骨头的小个子老妖婆,上唇有小胡子,那张嘴像绿醋栗那样酸臭。她从来不笑。我们进店她从来不欢迎,她开口只为了说诸如此类的话:“我盯着你们呢,你们的贱手别去碰那些巧克力糖!”“我不要你们进来只是东张张西望望,不买东西就滚出去!”

可是这普拉切特太太最令人讨厌的是她身上老脏兮兮的。她的围裙上满是早饭吃的东西:吐司碎屑、茶渍和煎蛋的蛋黄。她那双手最让人难受,一看就让人恶心,手上黑黑的,都是灰和污垢。看上去好像整天都在火上夹煤块。可我们要买一便士太妃糖,或者酒味口香糖,或者果仁糖球,或者随便什么糖果的时候,正是这双手去给我们抓糖果。那时没有卫生法规,没有人,更不要说普拉切特太太了,会像今天的售货员那样用个小铲子把糖果铲出来。当你看到她那只右手,指甲还是黑的,从糖果瓶里挖出一盎司巧克力软糖,就连饿得半死的流浪汉也会从店里逃出去,可我们不逃,糖果是我们的生命。哪怕比这更糟糕,我们也要弄到它们。因此,当这让人恶心的老太婆用她的脏手在瓶里搅拌时,我们只是站在那里皱起眉头默默地看着。

我们恨普拉切特太太的另一个原因是她吝啬。除非你一次买足六便士糖果,否则她不会给你一个纸袋,她只从柜台上一叠旧 《镜报》 中撕一小块把你的糖果团起来。

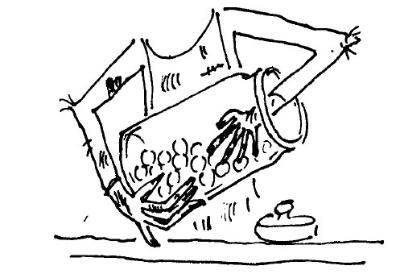

我们恨普拉切特太太,可是我们不知道怎么办才好。大家想了好多方法,可都不满意,最后,也就是至今仍忘不了的那个下午,我们发现了一只死老鼠。

[1]甘草鞋带是制成鞋带状的甘草食品。