15.1 回顾研究过程

接下来内容是我在发展这些论文的过程中,学到的主要心得。“过程管理”和研究、“撰写或发表”说明了我在研究和发表过程中所采用的一贯做法;“保持专注”和“提出基本问题”是过程中的两项关键战略;“落实时间管理”和“决心和坚持”强调了执行力的重要性;“整合研究和教学”与“发展以研究为中心的平衡学术生涯”将我的学习和心得延伸到其他专业活动中。

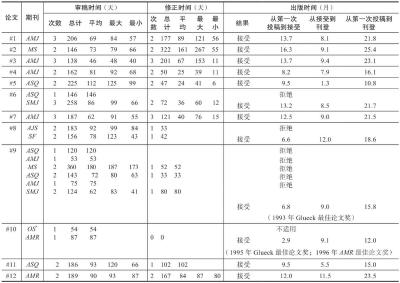

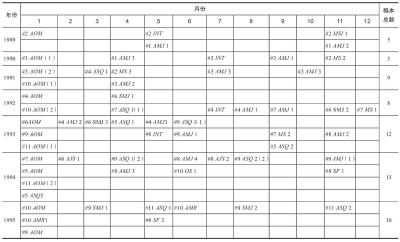

15.1.1 过程管理表15-2是针对12篇核心论文的审查、修改和发表时间,所做的详细分析。例如,它报道了每一篇论文从投稿到审查,再到最终刊登,整个发表历程所花费的天数。它也包含了每一篇论文的修改次数,以及被各种期刊退稿的次数。

我对发表论文的过程,有一些观察与心得。一篇论文从投稿到发表,幸运的话,整个过程可能至少要花两年的时间,这和公开的统计数字差不多(请参考表15-2的最后一栏)。第四号论文(#4)(Chen,Farh,and MacMillan,1993)比较不同,它刊登在《管理学会学报》(AMJ)的专刊研究论坛。由于这类专刊论坛有出版的时间压力,因此,它的时间比较紧凑。

表15-2 管理研究进程

* OS的“超竞争”专刊研讨会。

另外,第九号论文(#9)(Miller and Chen,1996)曾经被AMJ退稿两次,被《管理科学季刊》(ASQ)退稿两次,也被《管理科学》(MS)退稿一次,最后才被《战略管理学报》(SMJ)刊登。请注意,AMJ和ASQ的两次退稿,都是第一回合审稿就被拒绝,主编并未邀请我修改后再投稿,像这样的论文,我必须在内容上做大幅度的改变,然后把它当作一篇全新的论文,重新送给每一本期刊。在MS的投稿过程,也很有趣。事实上,在第二回合复审时,三位审稿人均提出了接受刊登的意见,但是副主编把这篇文章送给了第四位新的审稿人审核,并且依照第四位审稿人的意见拒绝了我的论文。当时,我的同事都建议我提出申诉。不过,我与丹尼·米勒(Danny Miller,该文的共同作者)都是受传统学派的洗礼(我呢,曾经是个篮球选手,并不相信“立刻重判”这档事),因此,即使判决有争议,但既然判了,我就把它视为最终的结果。

有趣的是,那篇以“惯性”(inertia)为主题、发表在ASQ上的论文(#5)(Miller and Chen,1994),前后仅历时11个月。它原本只是第九篇“简化”(simplicity)论文(#9)里面的一个注释而已,但是,丹尼·米勒和我后来觉得,把惯性这一概念埋藏在探讨简化的论文中,实在低估了这两个概念各自的重要性,我们把那篇论文拆成两篇再分别投稿。或许是因为文献里已经有不少论文讨论惯性的概念,这篇论文的整个过程进行得很顺利;相对地,讨论简化的那篇论文(丹尼说,那是他20年以来最好的论文),则因为是全新的观念,以至于它虽然很有前瞻性(由获得1993年Glueck最佳论文奖可以证明),却经历了三年被退稿五次的坎坷过程。

在表15-2中,我们还看到了另一项统计数据:我的论文被各个刊物接受的比率,AMJ是4/6,AMR和SMJ是2/2,ASQ是2/5。虽然我的论文在AMJ的命中率不如AMR和SMJ,不过,我却一直以AMJ为我的标杆刊物。每当我完成一篇可以投稿至期刊的论文时,我都会问自己:这篇论文是否超过AMJ的标准?即使这篇论文并不是要投到AMJ,我仍然会问这个问题。

迈克尔·希特(Michael Hitt)早期担任AMJ的主编,他在我的研究生涯中扮演着重要的角色。当时我正辛苦地致力于发展动态竞争研究,以期建立它在战略与管理文献中的地位。当年,迈克尔除了是一位投入程度和专业皆广为人知的超级专业主编外,他对那些挑战现有范式的新思维,也持开放的态度并相当支持[直到我的研究在学术界获得瞩目,而其他战略与管理学者开始使用“动态竞争”这个词汇来表示这类研究著作时,我才使用这个名词。此外,“动态”对经济学家来说,属于时间上的考虑,并非我想要探讨的“竞争互动”(interactive)的本质[1]]。迈克尔一直是激励我的导师,对我的研究发表帮助甚巨。事实上,学术出版是一个共同生产、共同演化的过程,它不但要有作者(和共同作者),也要有主编、审稿人,以及其他学术圈成员的共同参与。

总而言之,审稿的过程既冗长又富有挑战性,发表一篇论文总需要一段很长的时间,而且顶尖期刊的论文接受率总是很低。然而,这个过程是可以而且也应该被管理的。每个人管理研究发表过程的方式,将对他的论文、个人学习与研究生涯有很大的影响,其中,影响最大的应是个人的学术范式(scholarship)与人文素养(humanity)的形塑;即使被退稿(尤其是被一再退稿),或是在发表之前需要不断地修正,这个过程仍然很有价值。

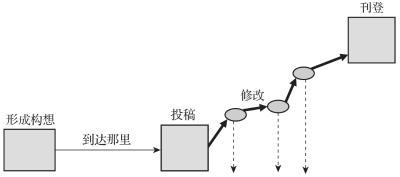

15.1.2 研究、撰写或发表研究、撰写或发表的过程,是由许多关键步骤和工作所组成的漫漫长路。图15-2提供了这个过程的缩影,其中特别点出了形成构想(idea generation)、投稿(submission)、修改(revision)和刊登(publication)四个历程。这一路上,有许多风险会造成一篇论文被某个期刊退稿。很自然地,在过程中精通某个知识领域[或“工艺专家”(craftsmanship)的功夫]并且延伸它的范畴,是一个人在整个学术生涯中需要做的持续努力。回顾我自身的经验,我觉得有几个重要的课题值得提出来分享。

图15-2 研究、撰写或发表

1. 从构想形成到投稿

撰写和发表的过程牵涉到未知知识的开发,然后使其成为已知的知识。由于隐性知识通常包含逻辑上的不一致性与矛盾,因此,研究和撰写的主要工作即是挑出并修正不合逻辑与相互矛盾的知识。通常,研究者探究某个构想是因为他意识到某个现象的现存解释方式不适当,或察觉到某些理论或实证的论述不公允,或感觉到某些基本的问题还没有被提出来。然而,将模糊的研究构想演进成一份可以投稿的研究论文的过程,则需要通过概念的创新、理论的演绎,以及研究的解释与实证结果,而将内隐的知识转化为外显的知识。

谈到写作,至少有两种思考方式。第一种认为,写作是一种即兴式的过程,只有灵感来时才能写作。另外一种则认为,写作需要纪律,需要日复一日地练习。我自己一直对第二种方式深信不疑。事实上,我曾经非常专注于每天的写作练习,以至于当我的大儿子在小时候被托儿所老师问道“你爸爸的工作是什么”时,他竟然回答:“我爸爸是做纸的!”[2]

对我来说,写作的过程需要保持专注、有纪律地努力,并且自行设定期限,这中间还牵涉到保持客观和自我评估,如此可以让这个过程减少不确定性(Thompson,1967),显现出洞察力,并且把直觉转变成清晰的构想与具有理论基础的论述。耐心和自信是必要的,最终你将“看到光明”。正如墨菲定律所言,“过程中会出错的地方,就会出错”。因此,我也经常引用中国的一句格言:“谦受益,满招损”。

这些是我对期刊投稿的看法。至于何时可以将论文投稿出去,对我而言,我只有在当下无法做任何进一步的修改时,才会投稿。我也会确保我的论文符合投稿期刊的要求,但是,这里会出现一个矛盾:一方面,论文审稿的过程并不能被视为一个“修改”的过程,因此,在投出一篇论文时,必须尽可能交出最好的作品;但另一方面,投稿也不代表一切都结束了,这只是漫长过程的第一步。因此,如何平衡这两个维度就成了一个具有挑战性的战略决定。第二个相关的问题是:投到哪一本期刊比较好?我个人从投稿中学到的经验是,尽可能选择优质的期刊,因为在这些期刊发表比较能获得读者同好对我们研究的欣赏,并且在彼此的砥砺切磋中,淬炼出学术的火花。

“何时”和“哪一本”的考虑,也引出了另一个跟研究和论文写作生涯有关的基本问题:在出版的过程中,什么是“时间要素”?在投稿前,我们愿意花多久时间来“玩”自己的论文?我们在面对好几回合的修改与好几页的评论意见时,有多少耐心(与坚持)?在放弃我们锁定的期刊前,我们有多大决心(或者说有多“固执”)?我们在思考这些问题时,应该将晋升的时程考虑到何种程度?

最后,我学会去理解内部审稿人的重要性,以及找到一群观察敏锐且客观(你需要的是批评,而不是附和)、具有多样性(态度、领域、议题及对你研究的熟悉度)以及可信赖(不只愿意花时间审阅你的论文,同时也愿意在时间限制内提出建议)的内部审稿人的必要性。我也了解到在投稿前找出一篇“标杆”文章的重要性。一篇“标杆”文章可以依据下列基准来选择:它是你正在研究的主题的经典著作;它对你的主题有着重大的贡献;它是你锁定期刊中最常被引用的主题文章;文章的作者或写作方式是你所欣赏的……举例来说,当我准备投稿至AMR的“竞争者分析与竞争对抗”论文(#10)(第9章)时(之后会详细说明),我以Zajac与Bazerman(1991)在同一本期刊所发表的文章为我的标杆。这种考虑方式很自然地就出现了几个简单但重要的问题,诸如:我的论文贡献是否超越了该标杆文章?

2. 修改时的正确心态

在处理论文修改、审稿人和退稿的情况时,最重要的是能够发展并维持一个正向、负责的态度。我学习到,当收到审稿人的意见和批评时,即使内容相当不友善或尖酸刻薄,最好的方式仍是保持尊重和感谢的态度。我的反应永远是:终于有人读了我的文章,现在该是我负责任地加入这个对话的时候了。正因为这样,我不畏惧退稿,并且以谦卑的态度来接受它。

修改(以及退稿)是研究过程的中心。对于从事研究的学者来说,它是一种生活方式。写作和发表是一种社会性的共同生产过程,而审稿人是研究事业的一部分。他们是我们的伙伴,也需要承担风险;他们花了时间,也希望自己的意见能被听见,而说服他们接受我们研究的价值和贡献是我们的责任。

审稿人在过程中协助我们,让我们能够尽可能地完成最好的论文;而且,除非他们满意,否则一篇论文不会被接受。因此,我们必须以各种方式来响应审稿人的所有意见。虽然我们不需要完全认同审稿人的看法或同意他们的意见,但我们必须以专业的方式来响应并处理他们的疑虑。总之,我们应该永远保持客观、合作和专业,不论在任何情况下,我们对审稿人的响应以及与他们的沟通都不应使用防卫和对抗的语气。

学术界是一个以声誉为重的专业,并且是由一群“看不见的精英社群成员”[3]推动着。审稿人通常是某个领域的“守门员”,和审稿人对话的方式可显现出一个人独特的学者性格。我们通过这群“看不见的精英社群成员”来建立自己在学术界的声望和成就。我常被以下的评论所激励:“你在本章的答辩与修改,是我到现在为止读过的最完整的响应。”一个人的答辩与修改绝对不会过头,这是我从以前的同事吉姆·弗雷德里克森(Jim Frederickson)身上学到的无价知识。他在我刚加入哥伦比亚大学时,就很好心地告诉我,他如何用细致、周全且负责的方式来面对审稿人。

3. 审稿人的意见不一致

很早以前,我就面临过审稿人对同一篇文章看法不同的情境,而且解决他们的分歧意见相当困难。当两个以上的审稿人对某个论点(或者在很多情况下,是对整篇文章)持完全相反的意见时,作者必须想出方法来解决,这也是在修正论文时最重要的战略决定之一。当然,解决方法有很多,你可以选择听从主编(也就是最终的决策者)的意见,或听从最支持你的审稿人(使其尽可能支持你)的意见,或听从给你最负面响应的审稿人(将反对最小化)的意见,或者听从看起来最有影响力的审稿人(从编辑的信中发觉谁最有影响力)的意见……

我采用的方法是整合所有人的意见来修改文稿。但在采用这个方法前,需要先问自己几个问题:审稿人共同的意见为何?不一致的意见又为何?我如何修改才能让两者(或所有人)都接受我的论点?我能否想出某种观点来整合所有人的意见?以隐喻的方式来说,就是能否用一个大的圆来包住两个或两个以上比较小的圆?在大多数的情况中,这样的“观点”会使论文的架构、定位和结构产生根本的(或剧烈的)改变。这种方式通常不是审稿人所预期的,因此也冒着所有人可能都不满意的风险。但是,如果这个方法成功了,它的高度整合[或者,套用Schumpeter(1950)的说法就是“创造性的破坏”]是该论文产生重大贡献的基础。

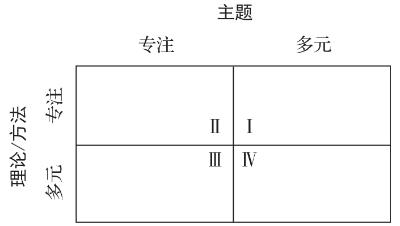

15.1.3 保持专注保持专注的想法也可以被广泛地应用在管理个人的学术生涯上。由图15-3可以清楚地从主题和理论/方法两个层面[4]来呈现一个研究生涯的架构。从研究的观点,你可以选择专注于某个特定研究主题(如动态竞争或购并),也可以选择从事多元的研究主题;同样地,你也可以选择专注于某个特定的理论(如交易成本论或资源基础论)和/或方法(如历史事件分析或网络分析)。结合这两个层面,你可以运用多元的理论来探讨一个特定研究主题(这是我的方法),或是你也可以专精于单一的理论和/或方法,然后用它来探讨多元的研究主题。我通常建议研究者,尤其是新进学者,避免落入“多元-多元”这一象限中,以免产生过于肤浅或“什么都来”的风险;此外,也应避免落入“专注-专注”的象限中,以免被批评过于狭隘。

图15-3 研究生涯的管理架构

我一直把保持聚焦这个想法放在心上。针对论文写作和发表,我仅考虑四或五个主流期刊。我的12篇核心论文中的10篇实证研究都是使用相同的航空业数据库,当然,这个数据库里的数据已经随着时间的推移而大幅度地扩充与强化。这种精确的专注方式除了可以最大化各个项目的协同作用与效率外,也允许(或强迫)我聚焦于发展原创的理论,同时有助于我致力于运用严谨的研究方法创造出新的构念,并能精准地将这些想法概念化并加以定义。事实上,我强烈地信仰“精一”(power of one)的威力。这个观念强调:除非一个人能够把事情研究得十分透彻,例如,直到只剩下一个值得探讨的核心观念、一个需要去做的关键任务或一位可供咨询的专家……否则,他无法清楚地厘清事情的原委。

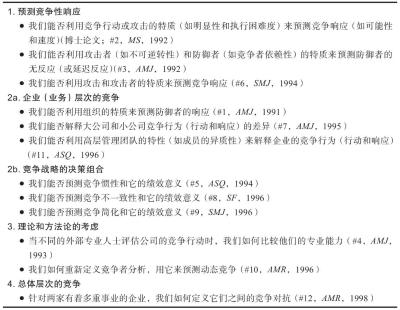

15.1.4 提出基本问题运用保持专注这个想法而延伸出来的议题就是:提出简单和基本的问题。表15-3列出了激发这12篇文章的核心观念与问题。

表15-3 提出基本的问题

提出简单和基本的问题一直是我研究与教学生涯的重心[5]。我将这段时间经由从事聚焦的学术工作所学到的经验,扩大到我的教学和其他专业活动中。例如,当我在准备个案教学时,我不会搜集大量的想法和资料,而只准备一组问题(只有一页)来引导学生的参与和讨论。事实上,在我带领的许多学术生涯工作坊中,我总是会问以下问题:是什么造就了一位伟大的学者、一位伟大的教师和一位伟大的企业领导人?这三者有何共同点?我最常得到的答案是:他们都会提出好的基本问题!

15.1.5 落实时间管理任何事情到最后都必须转变为具体的行动或活动。在研究过程中,这些行动就是提送论文,更明确地说,就是研究论文的各个稿本。表15-4是我在1989~1995年每个月的研究活动表(根据7年的晋升时刻表列示)。表格里的资料是某个月寄出的稿本,包括新提送至期刊和内部审核的文章。由此表可看出,1月产出的稿本比其他月份多,这是因为美国管理学会(AOM)有投稿截止日;另外,从我每年所写的文章稿本份数,由1989年的5份到1994年的13份,可以清楚地看出我的学习曲线。

表15-4 落实时间管理的执行

注:#1 AOM代表文章1投到AOM研讨会。

#2 AMJ 1代表文章2第一次投到AMJ。

#2 AMJ 2代表文章2第二次投到AMJ。

#3 INT代表文章3内部审稿。

#5 ASQ(2)代表第一次被拒绝后,再次投到ASQ。

由表15-4可看出,我的数据点分配得很平均,在暑假不用教书的时候,我的生产力未必会增加,这是因为我从这个过程中已经学到,研究是日复一日的工作,而稳定且持续地投入是最有效的方式。为了管理这个流程,你必须计划和预估每天、每月、每年或每五年想要完成什么,而更重要的是,你必须以持续且有效能(和效率)的时间管理来执行你的计划。举例来说,在收到期刊主编要求“修改后再审”的通知信后,我的立即反应和第一个动作便是草拟一个标明截止日期的响应信封面,然后才开始进行修改的工作。尽管我经常更改封面的日期,但我还是会对自己“公开承诺”(依照Quinn,1980)必须完成的日期。

由于我们都很忙碌,且每天都有很多不同的聚会,然而,我们却不了解,在我们的专业生涯(以及生活)中,最重要的约会就是和自己的约会。在我学术生涯的初期,我一直尽可能地把时间留给自己做研究,直到如今依旧如此。我很保护每日那段心智清晰和专注的“黄金时间”。举例来说,我每天早上3点开始写东西,下午2点之后才安排上课(但它不会减损我的教学质量和表现),下午5点之后才接电话和打电话(由于电子邮件和其他电子通信的入侵,现在要保护“黄金时间”必须更有纪律)。把这些小事加起来所节省的宝贵时间,正好让我可以专心发展研究计划。

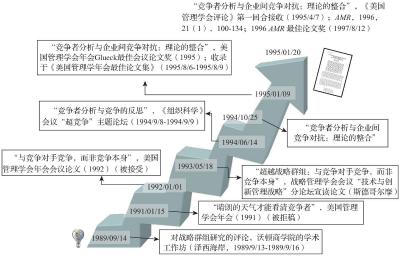

15.1.6 决心和坚持我1996年在AMR的论文(#10)发表经验,对塑造我成为今日的研究者有着非常重大的影响。那篇文章从1989年概念的萌芽,到1995年投稿至AMR,并在第一回合即被接受刊登,耗时甚久。图15-4是这篇论文的时程进展,以及一些重要的里程碑,虽然它经历了一些重大的转折,但这个过程也让我获得了许多学习经验和宝贵教训。

图15-4 让过程引领你向前

这篇论文源自1989年秋天,我在新泽西海边参加一个由宾夕法尼亚州大学沃顿商学院所主办、未对外开放的学术精英工作坊,当时我才刚开始到哥伦比亚大学任教。我被要求去评论当时很热门的战略群组(strategic group)文献;光是那一年,探讨这个主题的博士论文就有33篇。我提出了一个简单又天真的问题,来开启我的分析和评论:战略群组方法对竞争者分析有什么用处?我的结论是:它并没有那么有用,因为它无法预测实际的竞争行为,而这正是竞争者分析的最终目的。

我的评论得到了非常严酷的反馈,某个认同我的参与者甚至用“不厚道”“刻薄”来形容这些回应,这个经验对我影响深远。当时在座有许多学术界的大人物,而那时我只是个学界新人。后来,为了平复我的心情,我甚至必须要开两小时的车去另一个城镇。在那里,我买了一幅一艘船在狂风怒浪里航行的油画,从此,它就挂在我书房的墙上。我用它来提醒自己,虽然旅途颠簸、过程崎岖,但是如果你步调稳固、方向清楚,终究会到达目的地。

如图15-4中各个稿本的标题所示,这篇论文最早仅关心与“竞争者分析”有关的实务问题,包括战略群组通常依市场的不同将企业分群,然后把同一市场中的企业当作互相竞争的对手,以致经常做出错误的分类。最初,我只想把这篇论文当成一个方法论的小文章投至SMJ;然而,经过一些模式的变换后,最后却发展成一篇整合“多点竞争”(MPC)与“资源基础论”(RBV)研究,并且联结“竞争者分析”与“企业间竞争对抗”的理论文章。在当时,由于RBV与MPC相当热门,而我的主要论文也多在那段期间发表,因此,这三个研究重点很自然地聚合在一起,也为这篇严谨的理论文章奠定了扎实的基础。

另外一个小故事是,这篇论文事实上原本已经被《组织科学》(OS)接受,要刊登在它的特刊上;这个特刊汇集了1994年的OS“超竞争”会议成果。不过,由于时间紧迫,而且我希望把这篇论文修改得更完美,因此,我决定回绝这本优质期刊的邀请。我还记得,在那年10月中旬的周一早上,经过严肃的思考,并和已故的比尔·纽曼(Bill Newman,他是美国管理学会的创始人,这篇AMR论文就是献给他的)讨论后,我走进了唐·汉布里克(Don Hambrick,我在哥伦比亚大学的资深同事及系主任)的办公室,告诉他这一决定。当时唐劝我要三思,他说:“明哲,你还没有成为终身教授呀!”回想我当时的回答依然历历在目,我说:“唐,我非常尊敬你,不过,我来这里是要告诉你我的决定,而不是来咨询你的意见。”那时,我其实完全不知道这篇论文的命运会如何,我也没有想到有一天它会在第一回合就被接受,而且还得到两次最佳论文奖。

在发展这篇论文的过程中,我学到了两个重要的经验。第一,发表在哪一本期刊终究是作者的选择。尽管主编和审稿人是重要的决策者,但选择哪一本期刊、何时发表,甚至在什么条件下发表,是个人的决定。写作、研究、发表都需要自己的努力,因此,要为主题而写,为你个人的兴趣和好奇心而写,而不是为主编(或审稿人)而写。第二,如同中国知名军事战略家孙子的《始计第一》中的至理名言—“夫未战而庙算胜者,得算多也”(战未开,胜负已决。胜负的决定因素在于事前的周密筹划),因此,在提送论文到期刊审查之前,你必须严肃地花时间准备,务求完美,即使过度准备,也无大碍,因为发表的压力,我们的研究和写作常会遗漏一些原本应该尽力去完成的事项[6]。

处理1996年AMR论文的经验,让我想起了我来美国之前,我的指导教授姜占魁(他对我前往美国念书的决定,影响甚巨)和我分享的两个词:决心和坚持。我一直把它们牢记在心,也把它们跟我在这篇文章里提到的专注和执行两个观念联结在一起。在我所有的战略管理教学中,我都用下面这句话来总结我的课程:“战略之成败,在于专注;执行之成败,在于坚持”(Strategy is about focus,and execution is about persistence)。

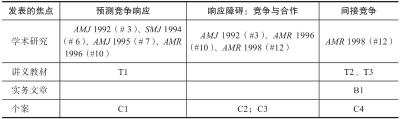

15.1.7 整合研究和教学从研究和教学的整合开始,我一直努力地整合我专业生涯和生活中的各个层面。在学术工作的基础上,我开发了MBA和高层主管培训课程;同时,为了教学,我也完成了一些个案和课程备忘录。我的动态竞争研究计划也被用来设计一个进阶的MBA动态竞争研讨课程。值得一提的是,Hitt、Ireland和Hoskisson(2007)与Peng(2006)所著的热门战略教科书,更是大量地引用我在动态竞争研究中的一些核心观点。

表15-5描绘了我的研究与教学整合概况,我一直用它来引导我的写作。它显示出我如何将学术研究作为发展教材(包括个案和课程备忘录,提供个案分析概念上或理论上的背景)的基础,以及如何用我的文章来和企业经理人讨论动态竞争的一些主题(如预测竞争响应、响应障碍以及间接竞争)。最终,我希望在探讨某个特定主题时,均能包含这四种写作的产出,就如同我处理间接竞争的议题一般。然而,值得注意的是,我早期完全专注在学术论文的发表上,直到近几年,我才开始撰写教学个案和其他课程教材。

表15-5 研究与教学的整合

B1: "Putting Values into Practice: Competing Indirectly", Inside Chinese Business: A Guide for Managers Worldwide, Ch. 6, Harvard Business School Press (2001).

C1: "The Battle for Logan Airport: American Airlines vs. JetBlue (A), (B), (C)" (UVA-S-0116, -0117, -0118).

C2: "The Battle of the Asian Transshipment Hubs: PSA vs. PTP(A), (B), (C)" (UVA-S-0108, -0109, -0110).

C3: "Embraer: Shaking Up the Aircraft Manufacturing Market" (UVA-S-0135).

C4: "Hainan Airlines: En Route to Direct Competition?" and Teaching Note (UVA-S-0101).

T1: "Competitive Dynamics: Competition as Action-Response" (UVA-S-0123).

T2: "Indirect Competition: Strategic Considerations" (UVA-S-0102).

T3: "Indirect Competition: Resource Diversion" (UVA-S-0103).

15.1.8 发展以研究为中心的平衡学术生涯一般来说,一个人的学术生涯初期是最具挑战的日子,然而,这时也刚好是最需要花精力在家庭生活上的期间。确实,平衡每一件事(研究/教学、事业/生活、体制/专业)是一辈子需要学习的功课。

在这个过程中,我学习到的第一件事就是:如何做自己。我们都有自己的山要爬,而且每个人的山都不一样,毫无疑问,总有个“外在的机制”会评断你的专业成就。不过,更重要的是,你的心里要有个宁静的地方,可以让你不必理会外界加诸你身上的评断。生命的价值真的不在于输赢,而在于全力以赴。若把现今热门的名词“核心能力”套用在个人身上,则“核心”就是指“自我”,这才是我们的注意力与努力应关注的焦点。

同时,当我们把重心放在“自我”时,也绝不能忘记“他人”的重要性。这个“他人”的形式有各种可能。我以前在哥伦比亚大学的同事约翰·惠特尼(John Whitney)是一位很受尊敬的教授,也非常支持我从事动态竞争研究,不过,他总会问我:“在你的研究架构中,顾客到哪里去了?”我的回答是:竞争者、顾客和投资者都一样,他们只不过是“他人”的不同呈现形式而已。只要我们在乎“他人”,并且试着从对方的角度去了解“他人”,我们甚至可以将预测竞争响应的方法一成不变地用来预测顾客的反应。同样地,从交朋友的经验里,我们也都知道,“他人”可以帮助我们了解自己。确实,只要能够真正地“解放”自我,我们就可以从任何人、任何地方、任何时间学习到很多事务。

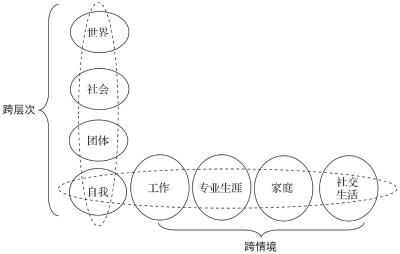

这个“人-我-合”(self-other-integration)的观念一直是我的学习核心(Chen,2001,2002)。当然,这里所谓的整合,不只适用于人跟人之间的关系,也意味着两个极端或不同时间点之间的平衡,彼此之间共同性和相互关系的辨识,而且可以运用在不同的场合与不同的层次之中。

对我来说,现代的生活变得非常复杂,以致我们似乎很容易忽略那些涵盖我们人生各个层面,以及联结我们的生活与专业生涯各个维度的一般真理,因而使生活变得片片段段,使目标变得不连续,而且相互冲突。我们已经丧失了观察各种情况之关联性的基本能力,也不会把我们从某些情境学到的东西应用到另一个情境。这种切割限制了我们的潜能,也破坏了生活的平衡。

我们必须全面性地检讨我们的专业生涯和日常生活。专业生涯和日常生活是分不开的,通往专业生涯成功的路径与过程和通往圆满生活的路径是相似的;同时,我们也必须在我们的长期目标与短期目标之间取得平衡,在体制要求与个人专业之间取得平衡。作为一个研究者,也要在个人的工作和整体学术领域的发展之间找到平衡。

找到自己的核心(如价值、兴趣、能力等),把它运用在不同层次(包括自我、团体、社会等),以及我们的私人与专业活动的不同层面,将使我们有一个美好的专业生涯和生活(图15-5以图形来表示核心的延伸,或是不同情境和层次间的整合)。尽量让你的专业生涯与日常生活在你的核心周遭运转,这有助于你保持专注力和组织力,而这个专注力和组织力将反过来形塑你的核心,并提高你反复推进这个过程的能量。

图15-5 从“核心”延伸

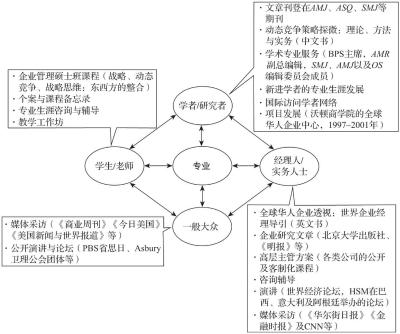

我一直非常幸运地能够整合我的专业与个人兴趣,并看到我对各个专业活动(学术研究,为实务界、MBA和高层主管的教学需要写作,以及从事企业演讲和咨询)的整合与产生的协同作用。如图15-6所示,身为一位管理学者和专业人员,我认为我的利益相关者有四组:①学者/研究者;②学生/老师;③经理人/实务人士;④一般大众。针对这四个不同层面,我以学术为驱动的轴心,尽量做到协调一致。我在研究生涯初期学到的经验,为追求“以研究为中心之专业生涯与生活平衡”这一目标奠定了重要的基础。

图15-6 发展一个以研究为核心的平衡学术生涯

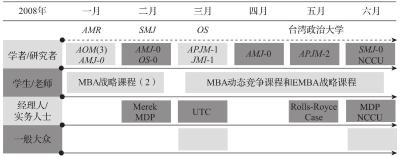

虽然本章一直强调过程的重要性,但一切终究要回归到执行力。所有伟大的想法和计划都必须转变成实际的行动与活动。图15-7说明了我如何通过时间管理来具体执行我的想法,以及如何借由许多不同的活动来服务我的四类利益相关者。就像我在早期管理我的研究流程一样,现今的我所面对的挑战(也是我的喜乐),就是如何在众多的专业活动中取得平衡。

图15-7 专业活动间的平衡

[1]一开始,我一直交叉使用竞争互动(或交换)及企业间对抗这些词汇。直到17位外部审查者评估我在哥伦比亚大学的晋升时(1995~1996年),他们才使用“动态竞争”这个名词来谈论我的著作。事实上,我在晋升档案中使用的名词是微观竞争行为。

[2]或许,美国管理学会前主席William Wolfe(1971)的一席话,最能贴切地表达一个学者在学术生涯初期,到底选择做一个学术研究者还是一个习惯性作家的两难。数年前,他在一个学术生涯发展工作坊中特别提到:作为一个资浅学者,你要么就是写,要么就是读,你无法同时既读又写。

[3]在我的学术生涯初期,我从哥伦比亚大学商学院的同事纳特·勒夫(Nat Leff)口中学到这个名词。纳特是一位备受尊敬的开发经济学学者。他一年与我见面一到两次,不仅在学术上教导我,并且从一个管理门外汉的角度来回馈我的研究。

[4]我已经用这个架构跟许多学者分享了好几年。密歇根大学的乔答摩·阿胡塞(Gautum Ahuja)曾经提到,这是他在博士班期间接触到的两个最有价值的架构之一。

[5]我会执着于在研究和专业活动中提出基本的问题,最开始是受到ABC前记者泰德·坎培尔(Ted Koppel)的激励;他是一个非常会问问题的人。抵达美国后,我在博士班的前几年一直是坎培尔的深夜新闻节目“夜线”(Nightline)的忠实观众,我不仅每晚11:30到12:30准时收看这个节目,同时也花了大部分的研究助理奖助金去购买所有的访谈手稿。

[6]我一直将我的老师的故事谨记在心。30年前,他在台湾教导我学习中国哲学与经典(Chen,2002)。作为一位备受尊重的华人智者,我的老师写了几本能对中国历史与哲学做出重大贡献却未出版的著作。即使内容非常精辟,我的老师(1906—2011)却坚定地拒绝在他有生之年出版这些著作。他希望,倘若在他辞世后这些著作被出版,应让历史根据这些著作的价值自行去决定它们的存续或衰败。