分报告七:当代中国私营企业主与个体工商户

吕鹏 范晓光 孙明[1]

本报告对私营企业主与个体工商户这两个群体的基本面貌做了分析。本报告试图回答如下几个问题:一是从诞生到当下,中国私营企业主和个体工商户的构成发生了什么样的变化;二是中国私营企业主的地位认同有什么样的特征;三是私营企业主的互联网行为具有什么样的特点;四是私营企业主和个体工商户是如何看待当前的营商环境的。本报告最后讨论这些发现的政策意义。

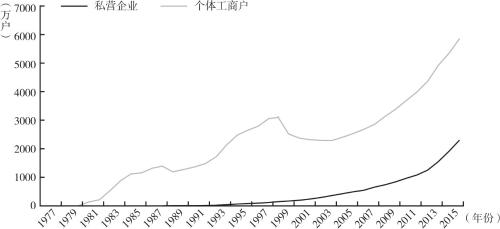

一 从艰难诞生到跨越式增长个体私营经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分。从1956年“公私合营”到今天,个体工商户和私营企业主群体经历了一个从“消失”到重新兴起的过程。改革开放初期,个体工商户和私营企业主的出现伴随着大量争议。经过改革开放40年的发展,个体工商户和私营企业主作为“中国特色社会主义的建设者”已经具备相当的规模,且逐年增长(见图1)。根据国家工商行政管理总局的最新数据,截至2016年底,全国私营企业数量实有2309.19万户,比2014年底(1546.37万户)增长了49.3%,比1995年底(65.5万户)增长了34倍,是1988年(4.06万户)的569倍。全国个体工商户数量为5930万户,是1980年47.3万户的125倍。

图1 个体私营经济户数历年分布(1977~2016年)

资料来源:①私营企业户数(1992~2015年)和个体工商户户数(1992~2015年)来自国家统计局网站(data.stats.gov.cn);②2016年数据来源于国家工商总局发布的《2016年市场环境形势分析报告》;③1992年之前的数据来源于国家经济体制改革委员会、国家工商行政管理局,1993。

对不太了解中国个体私营经济发展史的人来说,有必要解释一下个体工商户与私营企业的统计起始年为何不同,分别为1980年和1988年,相差了8年。1978年改革开放之后,我国个体私营经济的重新合法化经历了两个主要阶段。①1978~1986年,严格来说这一时期,在法律意义上只存在“个体工商户”。早期的个体工商户大多是城镇中原来就从事个体经营的“老个体工商户”;1978年以后,主要为解决城镇待业青年和社会闲散人员就业问题,个体经济得到很快恢复,一些雇工超过7人的“大户”开始出现。可以说,早期的私营企业就是在这些“个体工商大户”“合作经济组织”“集体企业”的形式下自发萌生出来的。1987年8月5日,《城乡个体工商户管理暂行条例》发布,对个体工商户的管理由此进入法制化轨道。②1987~1992年,1987年初,中共中央在《关于把农村改革引向深入的决定》中正式提出允许私营经济存在[2];1987年11月召开的党的十三大明确提出鼓励私营经济发展;1988年6月,私营经济的法律地位被写入宪法修正案,同月25日,国务院颁发《中华人民共和国私营企业暂行条例》,这才把私营企业纳入了法制化轨道。自此以后,各地工商行政机关办理私营企业登记注册的数量大大增多。

事实上,个体私营经济的统计口径一直在与时俱进。比如,一些新型的私营经济部门(如网络电商)雇用的就业人员以及一些无证经营的从业者尚未纳入统计口径[3],这就大大低估了个体私营经济的规模。这一情况在未来很有可能发生改变。2016年12月提请人大常委会初审的《中华人民共和国电子商务法(草案)》,为个人开网店需不需要工商登记这个老问题提供了一个原则性的答案。虽然这项法案在最终表决通过前可能还会综合各方意见,但电子商务经营主体原则上要办理工商登记应该是大势所趋。这也意味着市场主体数量在统计上会有一个显著的增长。国家统计局的有关人员甚至表态,传统的统计调查方法难以完整采集生产数据,数字化经济下的新商业模式造成了GDP规模的漏统和增速低估。国家正在制定新经济增加值核算办法,研究建立新经济统计指标体系。个体私营企业主要集中在批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业等领域,近年来,文化、体育和娱乐业,信息传输、软件和信息技术服务业等也有较快增长。这些中的很多都属于新经济的范畴。

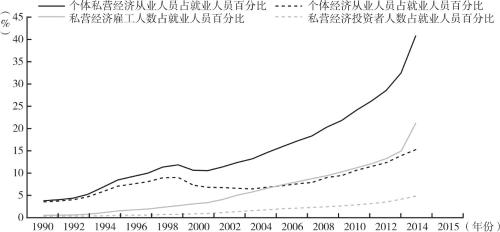

经过40年的发展,个体私营经济已经成为我国解决就业的主要经济部门。目前国家统计局公布的就业人口数据只到2015年。从表1中可以看到,随着人口总量的增加和经济社会的快速发展,我国就业人员的总数逐年增加,从1990年的6.4749亿人,增长到了2015年的7.7451亿人,增长了19.6%。与此同时,个体私营经济的从业人员的总量也逐年增加,从1990年的2263.0万人,增长到了2015年的近3.2亿人,增长了13倍(见表1)。这两组数字对比说明了两个很有意思的问题。首先,个体私营经济吸纳的就业人口的总数有了质的增长。其次,个体私营经济从业人口增长的速度明显高于总就业人口的增长速度,这说明很大一部分就业人口(包括新增就业人口)越来越多地在个体私营经济中就业。

表1 全国就业人员与个体私营经济从业人员统计

从进一步的分析可以看到,2015年与1990年相比,个体经济从业人数增长了4.58倍,私营经济雇工人数增长了近110倍,私营经济投资者人数增长了近158倍。这说明如果以1990年为基点,私营经济雇工人数的增长速度快于个体经济的增长速度,私营经济投资者增长速度快于私营经济雇工人数的增长速度。私营经济投资者实际上绝大多数为私营企业主。如果说私营企业主不光是解决了自己的就业问题,而且是创业者的话,那么,创业者的增长速度令人刮目相看。

图2 全国个体私营经济从业人员占就业人员比例(1990~2015年)

资料来源:全国就业人员数量、城镇就业人员数量均来自国家统计局网站,其中全国就业人员为城镇就业人员与乡村就业人员数量之和。个体与私营经济从业人员数量来自国家工商行政管理总局的相关报告(对原数据千位以后进行了四舍五入)。

图2显示,从1990年到2015年,个体私营经济从业人员占就业人员的比例也基本上呈现逐年上升的趋势。2000年到2002年这个比例有所下降,但到了2003年这一比例则超过了1999年的水平然后一路上扬。与此类似,个体经济从业人员的比例也经历了下滑,且下滑时间从2000年一直持续到2009年。这一方面是因为这段时间个体经济从业者人数有所下降,另一方面是因为私营经济的增长速度飞快,从而降低了个体经济从业人员在个体私营经济中所占的比例。事实上,我们从图2中也可以看到,私营经济雇工人数和投资者人数占就业人口的比例从1990年到2015年一直呈上涨趋势。

从比例本身来看,个体私营经济从业人员占就业人员的比例,从1990年的3.50%增长到了2015年的40.85%,已经超过全部就业人口的1/3,占城镇就业人口的78.29%。到了2015年,个体经济从业人员、私营经济雇工、私营经济投资者占就业人员的比例分别为15.08%、21.17%和4.60%,占城镇就业人员的比例为28.91%、40.57%和8.81%。相比较它们在1990年的数字,可以说是历史性的增长。

二 私营企业主的社会构成随着个体私营经济的壮大,越来越多的新鲜血液加入到私营企业主的队伍当中。2016年底,全国私营企业投资者人数为4200万人,比2014年底(2963.1万人)增长了41.7%,比1995年底(134万人)增长了30倍。然而,对于中国私营企业主的构成,我们的认识仍停留在过去20年前相关研究的经验层面。更重要的是,中国企业家的社会构成在今天有了政策和经验上的新意义。一是随着企业家的代际更替,“接班”的问题日益突出;二是“大众创业、万众创新”的推进,赋予了中国企业家的构成这一议题以新的意义——什么样的人能够成为企业家,这正是营商环境最为直接的表现。为了强调历史的纵贯性,我们关心的第一个问题是,在过去近40年的私营经济发展历程中,不同时期创业的私营企业主的构成是否存在差异。

我们尝试使用“中国私营企业调查”的数据来回答这个问题。中国私营企业调查每两年进行一次。早期的正式名称和主持机构一直在变化。1993年第一次调查由中国社会科学院社会学研究所与全国工商联研究室共同主持。1995年第二次调查改由中共中央统战部和全国工商联共同主持。1997年的调查由中国社会科学院社会学研究所张厚义研究员筹集经费以“中国私营企业课题组”的名义进行。主持2000年和2002年两次调查的单位则变为中央统战部、全国工商联和中国民(私)营经济研究会。从2004年起,历年调查由中共中央统战部、全国工商联、国家工商行政管理总局、中国民(私)营经济研究会四家单位主持,调查的正式名称固定为“中国私营企业调查”。该调查在实际执行层面依托各省(区、市)工商联和工商局力量,在全国范围内开展。中国社会科学院私营企业主群体研究中心负责该数据的日常管理。

在将1997~2014年的历次调查数据进行整理后,本报告得到一个样本量为19189人的数据集,其中1997年、2000年、2002年、2008年、2010年、2012年、2014年的子样本数分别为1419人、2234人、2195人、2674人、3256人、3489人、3922人。[4]

我们将私营企业主在创立企业前的职业流动经历做了如下的处理。首先,将党政机关、事业单位和国有/集体企业视作体制内部门,外资、港澳台企业和其他私营企业作为体制外部门。其次,根据转型期再分配与市场的区隔特征,将职业流动划分为以下五类“理想型”:①“下海”型;②“改制”型;③“跳板”型;④“跨界”型;⑤“草根”型。其中,“下海”型是指在创立企业前仅在党政机关、事业单位工作过的企业主;“改制”型主要是指在国有/集体企业工作过的企业主,也包括一部分从党政机关、事业单位流动至国有/集体企业并最后创业的企业主;[5]“跳板”型是指在“三资”/外资企业或其他私营企业工作过的企业主;“跨界”型是既经历过体制内部门,也经历过体制外部门的企业主;“草根”型包括只经历过当村干部[6]、干个体、下岗失业、外出打工、海外留学等形式的职业流动——这一类别的情况比较复杂,草根这一“标签”大体上是说他们作为“自下而上的市场力量”(Nee & Opper, 2012)。

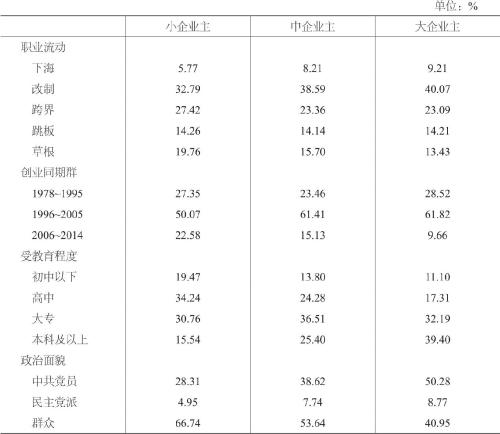

我们根据企业规模划分出三种阶层位置的私营企业主:大企业主、中企业主和小企业主。我们选取与企业主资产规模关系最为密切的替代性指标来进行测量。[7]首先将企业主划分为大企业主与中小企业主。划分的依据是《全国工商联上规模民营企业调研分析报告》(2000~2014年)对规模以上企业的划分标准:2000年以前的门槛是当年营业额为1.2亿元,2004~2011年为3亿元,2012年以后上升至5亿元。本研究将规模以上私营企业的所有者界定为大企业主,由此得到大企业主和中小企业主两大群体。然后,在中小企业主中,按照国家统计局的相关标准,将工业营业额不超过3000万元和其他行业不超过1000万元的企业拥有者界定为小企业主,其余为中企业主。

表2揭示了五种职业流动经历的私营企业主在1978~2014年各创业年份的分布状况。[8]从历年创业的人群分布来看,“下海”企业家的比例总体来说是最低的,基本都在10%以下;从1996年到2005年,“下海”企业家比例有一段较为稳定的小幅增长期,此后则开始一路下滑。这种变化趋势反映了20世纪90年代到21世纪初“下海创业潮”的兴起及衰落。

既在体制内也在体制外工作过的“跨界”流动(大多数可能是从体制内流动到体制外)在某种程度上与“下海”的变迁类似。这一类型的比例在1978~1990年有一个小幅的上升,但随后大体延续了自1981年以来在20%左右小幅变动的趋势;这一趋势一直延续到1995年,随后开始下降。2000~2014年,基本保持在10%~15%的比例。该比例下降的原因,除时代变迁外,可能还有来自其他类型职业流动轨迹快速上升的影响。

表2 职业流动在同期群的变化趋势

有“改制”经历的企业主比例变化曲线更为明显地反映了时代变迁。我们发现,首先,一直到2005年前,虽然少数年份偶有波动(1985~1986年和1998~1999年),“改制”[9]是中国私营企业主的一个主要来源,即曾在国有企业和集体企业工作过的人是中国私营企业主的主要来源——这些人不一定都是企业的管理层。其次,从2005年开始,“改制”型的比例有了明显下降。部分可能是因为职业流动结构变迁的影响,也不排除2005年后整个国有企业改制大环境变化的影响。

在其他私营经济部门工作过的(“跳板”经历)企业主的比例在2005年前一直是私营企业主的第二大来源,他们代表了从未在体制内工作过的群体。自2000年以后,这类比例有一个明显且持续的增长,到2005年后,超过“改制”型,几乎占据“半壁江山”,成为私营企业主的主要来源。

在2006年后迎来持续性稳定增长的,还有“草根”型企业家。“草根”型的比例在整个20世纪80年代和90年代刚开始时的波动都较大,时高时低,1991~2005年一直在17%~18%徘徊,此后开始一直占到20%以上。来自国有和集体企业的企业主比例的下降和来自市场的企业主比例的上升,恰恰是中国市场经济转型的真实写照。[10]

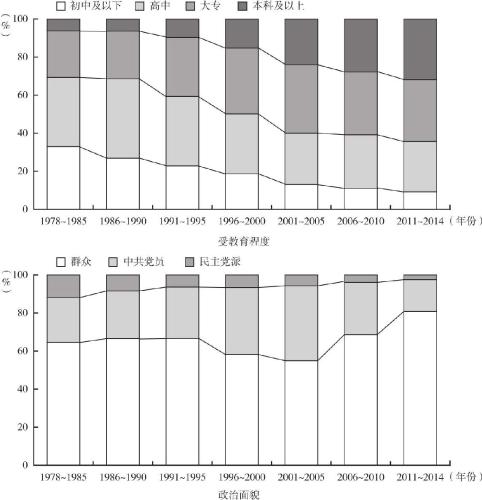

图3显示,在历年创业的私营企业主中,本科及以上文凭持有者的比例在不断提高:在20世纪80年代早期创业的企业主中,这一比例还仅为个位数;到了20世纪90年代末21世纪初,已达到20%左右;最近5年都在30%以上。大专学历持有者的比例大体上也在稳步增长。可以说,随着时间的推移,私营企业主的教育面貌已焕然一新。

值得注意的是,初中以下学历的比例持续下降,高中学历的比例相对稳定:从20世纪90年代中期开始至今,都在30%至35%之间波动。分析表明,他们中又以小企业主为主。中国的私营企业主当中仍然有近1/3的人属于高中学历。

不同阶层位置的私营企业主在受教育程度上的差距如何?从表2可以看到,大、中、小企业主接受过本科及以上教育的比例有明显差距,分别为39.40%、25.40%和15.54%,如果再加上大专学历,则分别为71.59%、61.91%和46.30%。总体而言,大企业主的受教育程度更高。[11]

图3 受教育程度、政治面貌在同期群的变化趋势

有关各阶层位置的企业主在职业流动轨迹上的教育差异,“下海”型企业主,无论其企业规模大小,其受过高等教育的比例都是最高的,且差距并不明显。我们并未统计样本的职级信息,但通过同行的研究可知(孙明,2011;余洋,2010),受过高等教育且在党政部门工作过的人绝大多数都具有干部身份。换言之,在“下海”型企业主中,国家干部是“主力军”。与之形成鲜明对照的是,在“改制”型企业主中,只有大企业主中本科及以上文凭拥有者占有优势(41.00%),他们很可能曾经是企业管理层人员;小企业主中拥有高中文凭的比例(32.55%)最高,他们很可能在创业前只是“改制”企业的普通技术人员甚至体力工人,小企业主中拥有本科及以上文凭的占15%。“跳板”“跨界”“草根”型企业主的情况与“改制”型类似:大企业主中接受高等教育的比例明显高于中小企业主。

进一步的比较表明,无论哪一种职业流动的轨迹,随着创业时间的推迟,拥有大学学历的人员比例都有明显提高。这表明私营企业主群体整体受教育程度不断提升。唯一例外的是“草根”型这一类别,各同期群中各学历类型的比例虽有波动,但差别并不明显,数十年来始终保持着以高中和大专为主的格局。这说明,以个体户、下岗职工为主的“草根”型创业者依然以中低受教育程度为主。

不同年份创业的企业家政治面貌变化趋势值得探讨(见图3)。中共党员的比例在1995年前徘徊在25%左右,自1995年突破30%后,一直保持增长态势,到2005年增加到40%左右。此后开始下降,2011~2014年创业的企业家中,中共党员比例跌至16.29%。2014年的数据显示这一比例开始上升,后续趋势需要进一步观察。

民主党派的比例在1990年前虽存在波动,但大多数年份占比较高,都在10%以上。从1990年开始,这一比例下降幅度较大。通过计算可知,这不完全是由中共党员比例上升造成的。从2005年开始,创业者中中共党员和民主党派的比例之和就开始下降。也就是说,晚近的创业者中越来越多的人没有加入任何党派。这也许与加入私营经济的企业家的队伍逐年增长的速度快于中共党员和民主党派吸纳新成员的速度有关。

描述统计还显示,无论是哪一种职业流动轨迹,企业主拥有中共党员身份的可能性随着企业规模递增。大企业主更有可能是中共党员;其次是“下海”型企业主,而后是“改制”型和“跨界”型企业主,这三类或多或少都有体制内工作的经历;“跳板”型企业主中党员比例最低,甚至低于“草根”型,这可能与他们只从事过体制外工作有关,而“草根”型中包含了村干部这样的基层创业者。值得注意的是,由于并不是所有调查年份都询问了入党年份这一关键信息,我们只能根据部分截面数据了解到,这些体制外成长的企业家入党大多是在创业之后,而拥有体制内经历的企业主有相当比例的人是在创业前入党(陈光金,2011;张厚义、吕鹏,2012)。

结果还显示,无论哪种职业流动轨迹,1996~2005年的创业者中中共党员比例都大幅高于前一时期(1978~1995年)。我们推测这可能与2001年“七一讲话”前后开始允许私营企业主入党有关,此后,吸收私营企业主入党迎来了一个制度上的鼓励期。但各组党员比例在2006~2014年均有不同程度的下降。

三 私营企业主的地位认同本研究的因变量是地位认同,它由经济地位、政治地位和社会地位三维度构成。在历次问卷中,调查者都询问了被访企业主对经济、社会和政治地位的认同情况,分别用10级阶梯式量表来测量。本报告将三者加总得到区间为[3,30]的主观地位认同。使用该测量方案,主要有以下理由:①主观地位认同是个体对政治、经济、社会等多维度客观地位的主观感知,而不是某一单个维度;②三维度采用完全相同的国际通行题器;③三维度地位认同的信度分析显示alpha系数均超过0.79,相关分析表明大多数年份(1997~2014年)的相关系数均为0.60~0.85。当然,为了避免操作化测量可能存在的效度风险,本报告还采用了三种方法:①探索性因子分析;②对三维度认同标准化后加总;③用Ridit转换(Brockett & Levine,1977)。

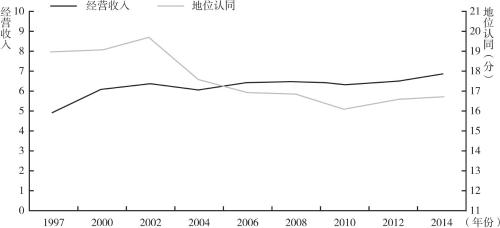

图4显示,1997年以来,私营企业主经营收入[12]总体上经历不断上升的同时,其地位认同却未一直保持同样的上升态势。1997~2002年、2002~2010年、2010~2014年私营企业主的地位认同分别呈现三段趋势。具体而言,1997年的地位认同平均得分为18.92分,2002年达到19.61分的峰值,而后开始下滑,2010年达到16.09分的低谷,之后2010~2014年又有缓慢上升;与此同时,企业经营收入平均值从1997年的4.93增长至2014年的6.82。

图4 经营收入与地位认同均值的总体变化

除了以上年度的比较分析,我们还计算了经营收入和地位认同的跨年度环比增长率(见图5)。跨年度比较发现,地位认同增幅2002年达到103.04%,2004年跌至89.70%,而后增幅一直在回升,直到2010年后基本达到了2004年前的水平。而且相较于同期经营收入涨幅,2010年后两条曲线趋于重合。

图5 经营收入与地位认同的环比增长

以上描述统计表明,中国私营企业主群体的客观地位不断提高,而其主观地位认同水平却在2002年开始下降,且2002~2010年这种趋势不断加速,到了2012年后略有放缓。具体而言,1997年地位认同平均得分为18.92分,2000年为19.61分,而后开始持续下降,2010年后略有抬升。相较于中间值15分,我们认为企业主的地位认同经历了历时性的“趋中”。

除了以上在总体上对1997~2014年地位认同的趋势分析外,我们还考察了其内在差异。在经营收入上,大企业主的营业收入从1997年的7.72增至2002年的8.39,2004~2006年略有下降,2008~2014年又呈现缓慢上升;小企业主的营业收入1997年为4.66,2002年增至5.64,2004~2014年基本稳定。在地位认同得分上,1997年的大企业主得分为19.91分,2002年略有增加,到2006年下降至18.69分,2014年又降到18.28分;1997年小企业主的地位认同得分为18.76分,2002年增加至19.28分,之后持续下降,2014年仅为15.30分,向中间值靠近(见图6)。

图6 经营收入与地位认同均值

在图7中,本报告还比较了拥有不同庇护关系的私营企业主地位认同平均得分。没有政治纽带的企业主地位认同平均得分最低;在县级及以下人大代表/政协委员中,1997年的地位认同平均得分为20.42分,到2002年增加了0.6分,而后总体呈现下降趋势;地市级及以上人大代表/政协委员的总体趋势与县级及以下者相似,但是总体水平略高。同时,企业主的“三项支出”比例不同,地位认同的得分也存在一定差异,“三项支出”占比越大的企业主的地位认同水平越低,中等比例的企业主地位认同水平在4个年份(2000年、2002年、2010年、2012年)比低比例者略高。地位认同变化不是完全线性,1997~2002年缓慢上升,而后下降;2010年后又经历了缓慢上升的过程。但是,不可否认总体上的趋中化。

图7 庇护关系与地位认同均值

四 私营企业主的互联网行为互联网曾经被认为是“精英”们才能享用的高科技奢侈产品,如今却已经在方方面面进入无数普通人的生活。吊诡的是,企业家常常被视为“精英”,但我们对企业家群体使用互联网的情况却缺少足够的认识。大量的研究、专栏、评论和著作讨论了互联网时代下企业家的企业与“互联网+”的关系,但很少有人告诉我们,企业家都在利用互联网做些什么。造成这一迷思的原因,可能是直接回答这一问题的全国性调查数据的缺乏。2014年和2016年的私营企业调查都在问卷中询问了被访者使用互联网的情况。这一部分致力于在这一领域做出探索性的描述。

2014年的调查数据显示,有近88%的私营企业主上网。在一共6144名被访者中,有87.6%的被访者表示自己上网,有11.0%表示不上网,还有1.4%没有应答。被访企业家群体的“触网率”大大高于我国46.9%的互联网普及率(2014年6月)[13]。按照国家工商行政管理总局发布的数据,2013年底我国私营经济投资者人数为2485.7万人。按照本次调查的比例计算,全国私营企业主网民的数量大约为2177万人。[14]

年纪越轻的被访私营企业主上网的比例越高。30岁以下私营企业主的上网率为97.0%,而60岁以上的组别上网率为68.0%,两者相差近30个百分点。其他年龄组别的被访者的上网率在80.0%以上。其中30~40岁年龄组是96.2%,40~50岁年龄组为90.8%,50~60岁年龄组为83.2%(见表3)。

表3 不同年龄组的私营企业主的上网率

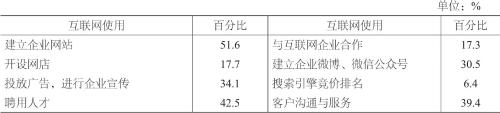

当前私营企业对互联网的使用主要集中在“建立企业网站”(51.6%)、“聘用人才”(42.5%)、“客户沟通与服务”(39.4%)。除了“建立企业网站”,有高达34.1%的企业同时利用互联网“投放广告,进行企业宣传”。值得关注的是,与“投放广告,进行企业宣传”的比例相近,有30.5%的企业已经建立了“企业微博、微信公众号”,区别于投放广告等单向营销,企业更加注重与消费者之间的互动。反过来说,我们也应注意到,微博、微信可以说拥有海量的用户信息,正逐渐成为企业的发布平台、销售平台、支付平台,以及消费者互动的平台。此外,备受关注和诟病的“搜索引擎竞价排名”,只有6.4%的被访企业表示使用过,比例相对而言是最低的(见表4)。

表4 私营企业如何使用互联网

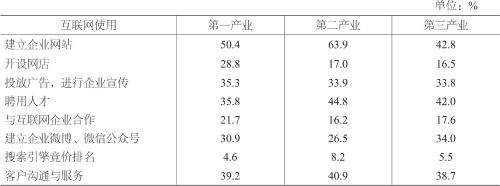

私营企业主营业务的不同,是否会影响到企业使用互联网的方式呢?答案是肯定的。在使用互联网“投放广告,进行企业宣传”、“聘用人才”及“客户沟通与服务”方面,第一、第二、第三产业的使用比例基本保持相近,比例也均为30%以上,说明这三个领域的企业互联网利用已较为普及,也是企业运营中互联网利用较为成熟的三大部分。

主营业务属于第一产业的企业在“开设网店”和“与互联网企业合作”两个方面表现突出,比例分别是28.8%和21.7%,明显高于第二产业和第三产业,说明在互联网时代传统的第一产业发展出全新的宣传和销售方式。第二产业的企业“建立企业网站”的比例最高,有63.9%,而“搜索引擎竞价排名”略高,整体来看其互联网的使用仍较为传统。而第三产业的企业“建立企业微博、微信公众号”的比例略高,有34.0%(见表5)。

表5 不同产业的私营企业如何使用互联网

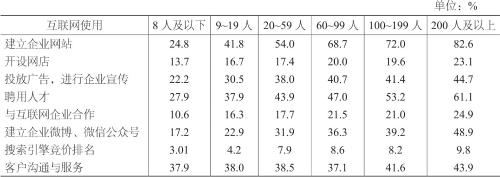

各种互联网的使用方式,都是规模越大的企业越有可能采用。可以看到,在使用互联网“建立企业网站”、“投放广告,进行企业宣传”及“聘用人才”等方面,大企业采用的比例更高,而建立“企业微博、微信公众号”这种比较新颖的互联网使用形式,也是大企业的比例高。例如雇工8人及以下规模的企业中只有17.2%建立了“企业微博、微信公众号”,而雇工200人及以上的大企业中这一比例高达48.9%,差距非常明显(见表6)。这说明在互联网时代,大型企业更加积极地通过多种形式使用互联网。

表6 不同规模的私营企业如何使用互联网

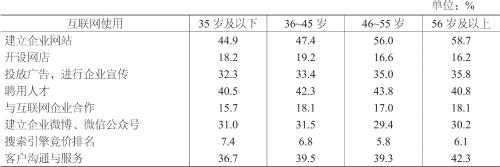

私营企业主的年龄对“企业是否使用互联网”影响显著,但对“企业如何使用互联网”影响不大。只有在“建立企业网站”方面,年龄越大的私营企业主越有可能采用这种方式,35岁及以下的私营企业主“建立企业网站”的比例是44.9%,而56岁以及上的企业家的这一比例是58.7%,差距明显(见表7)。其他的互联网使用方式,不同年龄组的私营企业主之间差距微乎其微。这也是当代民营企业的运营不断专业化、精细化、市场化的体现。

表7 不同年龄组的私营企业主如何使用互联网

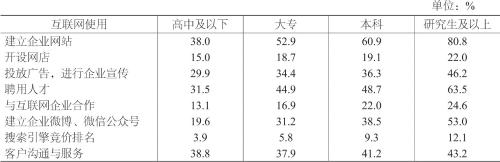

私营企业主受教育程度的差异对企业互联网使用的方式影响很大,在每一种使用方式上,高学历私营企业主的使用比例都远远地超过低学历的私营企业主。例如,拥有研究生及以上学历的私营企业主在“与互联网企业合作”“建立企业微博、微信公众号”两个方面的比例分别是24.6%和53.0%,而仅有高中及以下学历的私营企业主在这两个方面的比例仅为13.1%和19.6%,差距是非常明显的(见表8)。

表8 不同受教育程度的私营企业主如何使用互联网

当询问私营企业主,对企业未来使用互联网的方式的预估,排名首位的是“客户沟通与服务”(37.3%),可以说互联网时代更加突出消费者的主体地位,强调个人参与和用户体验,拉近企业与个人的距离。互联网重塑了企业与消费者之间的关系。因而企业注重利用互联网来更好地与客户沟通、为客户服务。排在第二位的是“建立企业网站”(36.2%),排在第三位是“投放广告,进行企业宣传”(36.0%)。这两种使用方式的共同点在于企业与品牌宣传。在互联网时代,信息传播的技术、内容、形式、数量、速度等都发生了革命性的变化;消费者获取信息的方式和需求也与时俱进。在此背景之下,企业希望更好地利用互联网来进行商业信息的推广、品牌的宣传以及产品的销售等。同时,积极通过互联网营造出的企业形象也更具有时代性、更亲民,互联网是企业营销不可或缺的阵地。

已经使用互联网的私营企业和未使用互联网的私营企业,未来使用互联网的方式都集中在上述三个方面,但各自又有所侧重。已经使用互联网的私营企业更加倾向于“客户沟通与服务”(38.5%),而未使用互联网的私营企业倾向于“建立企业网站”(38.0%)(见表9)。

表9 私营企业未来如何使用互联网

当前已经使用互联网的私营企业与未使用的相比,未来对互联网的使用也更加积极。比如,已经使用互联网的私营企业中有32.5%未来打算“与互联网企业合作”,而未使用互联网的私营企业的这一比例仅为12.3%。由此推论,私营企业在互联网使用上的差距未来会延续,甚至扩大。

五 个体工商户、私营企业主与营商环境新一届政府高度重视简政放权工作,强调激发市场主体创造活力,增强经济发展内生动力。市场主体是社会财富的创造者,是经济发展内生动力的源泉。广大个体工商户和私营企业主是市场主体的重要组成部分,如何看待他们所处的营商环境?为回答这一问题,我们使用了“全国个体私营经济与就业关系调查”数据库的数据。本次调查的抽样框,是在工商行政管理系统的数据库内登记的现有存活私营企业和个体工商户。调查总体划分成私营企业和个体工商户两个子总体。对私营企业和个体工商户均采用二阶段抽样。国家工商行政管理总局个体私营经济监管司在历史上已经建立了54个联络点,覆盖了除西藏自治区之外的所有中国大陆的省级行政区域。第一阶段在每个联络点抽取属地监管工商所,第二阶段在抽中的属地监管工商所中利用登记名录,抽取私营企业和个体工商户样本进行调查。企业抽取总体的万分之四,个体户抽取总体的万分之一。截至2014年11月,存续私营企业和个体工商户分别为15164143户和49468282户。从2015年2月2日起,到2015年4月2日止,本次调查共回收私营企业有效样本5672户,个体工商户5671户,有效回应率分别达到了94.53%和94.52%。

我们首先要求被访者根据自身的经历,对其在创办目前这家企业时的一些政策体验进行评价。从表10可以看到,个体工商户在对“工商登记时手续的便捷程度”、“政府相关部门办事人员的服务态度和水平”、“向政府部门申办手续的周期”及“了解相关政策、获取信息的便捷程度”这四类“服务类”问题的满意度上,分别达到了92.8%、87.4%、88.8%和80.7%,这与私营企业主的反映没有实质性差别。在对“实际最终获得各类补贴、优惠的便捷程度”和“补贴资金、税收优惠的整体力度”上,满意度也分别达到了70.1%和70.0%,略高于私营企业主的评价4.0~5.0个百分点(见表10)。

表10 个体工商户对政策体验的评价

不同开业时间和不同雇工规模的个体工商户对政策体验的评价都没有呈现明显的规律。值得指出的是,总体来说,对服务类政策的评价,都较为明显地高于对资金类政策的评价(见表11、表12)。这与之前表中揭示的发现是一致的。

表11 不同开业时间的个体工商户对政策体验的评价

表12 不同雇工规模的个体户对政策体验的评价

我们询问了被访个体工商户对各类就业创业政策的诉求。有50.7%的个体工商户首先选择了“在企业开办和扩张等过程中进一步减少行政审批、简化行政手续”,选择这一项为第二和第三诉求的也分别占到了11.7%和10.6%。可以说,进一步减少行政审批是个体工商户最大的政策诉求。紧随其后的是“资金类”的政策诉求。有16.8%的被访者首先希望“进一步地加大在吸纳就业方面的资金扶持、补贴和税收优惠的力度”,选择这一点为第二和第三诉求的则占到了29.4%和24.5%。与此类似的是“降低用工成本”,选择其为前三项诉求的比例分别达到了11.5%、16.5%和20.4%(见表13)。

表13 个体工商户政策诉求的排序

各地个私企业协会在服务个体工商户方面发挥了较为积极的作用。我们询问了被访者是否接触过所在地的个私企业协会提供的一系列服务。有33.0%的被访个体工商户表示当地个私企业协会发布过用工招聘信息,有23.0%的表示提供过应聘人员信息,有27.0%的表示提供过创业指导,有24.1%的表示开展过就业用工相关法律法规培训,有15.9%的表示组织过招聘会,有17.1%的表示组织过技能培训,有12.7%的表示搭建过融资平台,表示当地个私企业协会搭建校企合作平台的比例最低,只有6.9%。此外,有21.2%的应答者表示当地个私企业协会没有提供过上述服务(见表14)。

表14 被访个体工商户接受个私企业协会服务的情况

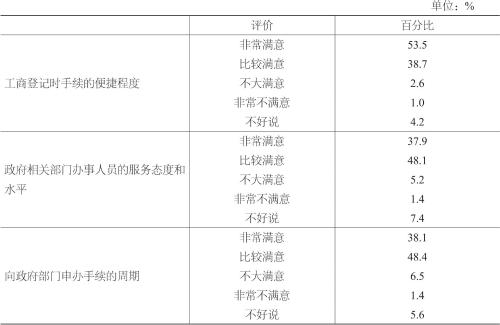

私营企业主方面,从表15可以看到,在几乎所有的题项上,被访私营企业主都表达了较高的满意度。例如,在询问“工商登记时手续的便捷程度”时,分别有53.5%和38.7%的被访者表示“非常满意”和“比较满意”,合计达到了92.2%。在“向政府部门申办手续的周期”上,表示“非常满意”和“比较满意”的分别达到了38.1%和48.4%,合计达到了86.5%。在“政府相关部门办事人员的服务态度和水平”的问题上,合计有86.0%的被访者表示“非常满意”(37.9%)和“比较满意”(48.1%)。在“了解相关政策、获取信息的便捷程度”上,表示“非常满意”和“比较满意”的分别达到了33.4%和45.9%,合计达到了79.3%(见表15)。

相对来说,对补贴税收等优惠政策的评价的满意度虽然整体来说并不低,但要略低于前述四项政策的感受。例如,在对“实际最终获得各类补贴、优惠的便捷程度”上,有28.5%的人表示“非常满意”,有38.4%的人表示“比较满意”,合计为66.9%;在“补贴资金、税收优惠的整体力度”上,合计有65.3%的被访者表示“非常满意”(27.5%)和“比较满意”(37.8%)(见表15)。

客观来说,65.0%~66.0%的满意度并不太低,但如果与前面四个接近甚至超过80.0%的满意度的项目相比,满意度的差距则至少在15.0个百分点。这在某种程度上为进一步如何提高满意度指出了方向。如果我们把前面的四项政策看作“服务类”,而将后面的两项看作“资金类”的话,那么,最立竿见影地提高企业主满意度的方法可能还是“真金白银”的优惠政策。

此外,需要指出的是,所有的“满意度”调查中几乎都存在的一个问题是,由于种种原因,被访者的“满意度”可能偏高。一个更好地反映被访者情绪的指标,反而是观测回答“非常不满意”和“不大满意”的比例。从这个角度来看,在对“工商登记时手续的便捷程度”、“向政府部门申办手续的周期”、“政府相关部门办事人员的服务态度和水平”及“了解相关政策、获取信息的便捷程度”这四类“服务类”问题的回答上,私营企业主表示不满意的比例分别为3.6%、7.9%、6.6%和12.6%(见表15)。对“资金类”两道题目表示不满意的则分别达到了16.4%和18.5%。这提示我们注意到:一方面,工商登记的便捷度获得普遍认可;另一方面,获取政策信息的便捷程度仍然有待提高。

表15 私营企业主对政策体验的评价

续表

表15只是反映了私营企业主总体上的政策体验。不同特征的被访者在对政策的评价上是否会有不同?我们将被访者对相关政策的评价重新进行赋值再求均值,均值越大,则表示对某项政策的评价更为积极。

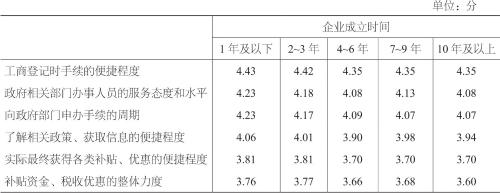

从表16我们可以看到,大体上可以说,新近成立的私营企业对政策的评价更为积极,在许多题项上,最近一年内成立的企业的创业者们的评价最为积极。由于这道题询问的是被访者在创业时的政策体验,近一年以及两三年内创业者的更为积极的政策评价比较有力地说明了近两三年来的政府改革取得了成效。具体来说,在对“工商登记时手续的便捷程度”的评价上,企业成立时间在“1年及以下”和“2~3年”的私营企业主的评价均值分别为4.43分和4.42分,高于成立时间更久的企业主的4.35分这一均值。在“政府相关部门办事人员的服务态度和水平”、“向政府部门申办手续的周期”和“了解相关政策、获取信息的便捷程度”这三道题上,也都是“1年及以下”的得分最高(分别为4.23分、4.23分和4.06分),“2~3年”的得分紧随其后(分别为4.18分、4.17分和4.01分)。在关于补贴优惠政策评价的最后两题里,虽然“1年及以下”和“2~3年”这两组的评价均值差别不大,但都较为明显地高于其他年份的组别。

表16 不同创业时间的私营企业主对政策体验的评价

如表17所示,不同规模的企业在对政策的评价上则未能呈现特别清晰的规律。我们以被访企业在2014年的营业收入为标准来测量企业的规模,划分了四个组别。相对来说,看上去营业收入在100万元以下的企业在“工商登记时手续的便捷程度”和“了解相关政策、获取信息的便捷程度”这两项上体验最为积极,而营业收入在“1亿元及以上”的大企业则在“政府相关部门办事人员的服务态度和水平”和“向政府部门申办手续的周期”这两点上评价最为积极。有意思的是,在两道资金类题目中,均是营业收入在1000万~1亿元的企业最为不满,而1亿元及以上大企业的满意度最高。

表17 不同经营收入组别的私营企业主对政策体验的评价

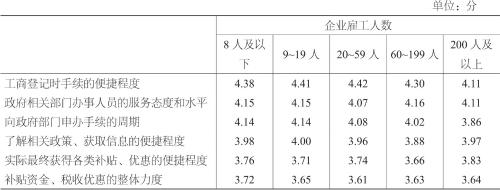

我们用“企业当前雇工人数”这一指标来再次测量企业规模,看看会不会有什么不同。与表17相似,我们并没有发现稳健一致的规律。但在表18当中,我们发现雇工人数在60人以下的中小企业对“工商登记时手续的便捷程度”的满意度最高,要高于规模更大的企业,而雇工人数在200人及以上的大企业的满意度则最低。在“政府相关部门办事人员的服务态度和水平”上,同样基本上也是雇工人数在200人及以上的企业的满意度低于规模更小的企业;在“向政府部门申办手续的周期”上,亦是如此。这提示我们要注意到,简政放权可能不仅仅是要解决企业登记注册这样的起步阶段的问题,对于企业日后发展阶段的问题更需要加大力度解决。

表18 不同雇工人数的私营企业主对政策体验的评价

为了更加明确地了解企业的诉求,我们设计了一道题目,询问“您觉得如果政府想促进企业吸纳更多就业,下面各项可能的政策取向中,您给做一个排序。按照您觉得当前对您企业最重要、最迫切的顺序排列,选出最为重要的三项”。表19展示了对这一问题的回答结果。

我们可以很清晰地看到,进一步简政放权成为被访私营企业主排位第一的诉求。有48.5%的被访者选择了“在企业开办和扩张等过程中进一步减少行政审批、简化行政手续”作为他们认为最迫切的诉求,选择这一条作为第二和第三诉求的比例也分别高达13.3%和10.7%。紧随其后的是对“资金类”政策的呼吁。有20.5%的被访者选择了“进一步地加大在吸纳就业方面的资金扶持、补贴和税收优惠的力度”为第一诉求,有30.1%和21.4%的人则选择其作为第二和第三诉求。

表19 私营企业主政策诉求的排序

接下来靠前的政策诉求均和劳资关系密切相关。在第一诉求中,“降低企业用工成本”有12.7%的入选率,“协调相关用工企业帮助其员工子女解决上学难、吃饭难、住宿难等生活问题”则占9.9%。在第二诉求方面,入选率超过10.0%的内容除了简政放权和资金类政策外,还有协调解决员工生活问题和降低企业用工成本两项。到了第三诉求时,“帮助企业建立更多的实习培训机构”(12.9%)和“帮助企业在劳资纠纷、劳动仲裁中处理与员工的矛盾和冲突”(11.1%)也分别得到了超过10.0%的入选率。

六 讨论与建议关于个体工商户和私营企业主的社会阶层研究,学术界的共识是,从计划经济向社会主义市场经济转型的过程中,许多私营企业主们在创建企业之前有过丰富的职业流动经历。1997~2004年,从未有过职业流动的私营企业主的比例都高于10%,而2006~2014年都在10%以下波动;有过1次流动经历的占比以2004年为分水岭,之后的五次中国私营企业主调查的结果都超过了50%,而3次及以上的比例也有类似的特征(范晓光,2016)。除了流动频繁,私营企业主的来源也较为复杂。研究发现早期来自社会底层或边缘化的社会群体可能占有较大的比例(Hsu,2006;贾铤、王凯成,1988;李强,1993;张厚义、明立志,1999),但到了20世纪90年代中期,私营企业主的来源已经多元化,既有因为自己能力无法完全施展的公有部门职员,也有出于寻求稳定工作的城乡无业人员,还有在计划经济体制下无论经济收入、社会声望都较高的党政干部和专业技术人员(戴建中,1995)。相比而言,来自管理人员、技术人员和干部的人已经成为主流(张厚义、刘文璞,1995;中国企业家调查系统,1995;中国私有企业主阶层研究课题组,1994);拥有“体制资本”的私营企业主在发展中更有优势(李路路,1996)。而有学者则认为,在2000年以后,这种格局得到了进一步强化,私营企业主群体的成长在很大程度上也是中国的各种精英、准精英再生产的过程(Dickson,2003;陈光金,2005)。不过,也有学者认为,私营企业主的构成并不能简单地概括为精英再生产,而应是精英循环和精英再生产并存(李路路,1997)。相比市场型企业家,权贵型企业家固然在经济改革初期具有相对竞争优势,但这一优势随着改革的推进而减弱,这主要是经济扩张使得市场型企业家抓住市场机遇,获得了更大收益(李路路、朱斌,2014);即便今日的许多大企业家在创业时,也出身于普通家庭背景或起步于工薪职业(吕鹏,2013)。

此外,在我们看来,企业主创业前的职业流动轨迹(mobility trajectory),不仅反映了中国宏观的经济和社会大环境的变迁,也在微观上勾勒了个体作为能动主体的行动策略。比如,在什么样的时期里,什么样的人更有可能投身创业,成为私营经济中的一员。在这方面,既有的研究为我们提供了不少线索。这里面争论最激烈的,就是有着政府背景的人是否会“下海创业”。虽然有人认为有干部经历的人会更有可能成为企业家(Róna-Tas,1997;陈光金,2005;宋时歌,1998),但也有人认为干部进入私营经济(主要是乡镇企业家和个体工商户)的概率在下降(Nee,1991;Wu,2006)。此外,还有人认为拥有高等学历的人会越来越多地加入私营企业家的队伍(陈光金,2005);在对1992年之前与之后创业的“超级富豪”对比时,两个组群之间的教育差距尤其突出(吕鹏,2013)。这些对私营企业主职业流动轨迹的描述和形成机制的厘清,为分析当前中国私营企业主群体在经济和社会领域的行为和心态提供了新的视角,对私营企业主群体的阶层化趋势寻求到了可能的答案。

通过分析1997~2014年全国抽样调查资料,我们对私营企业主的构成来源有一个整体的判断:近40年来,有过体制内经历的创业者比例在经历一段增长期后开始下降,只有体制外经历的创业者比例大幅上升;虽然高中学历的比例始终保持在三成左右,但是受过高等教育的比例逐年提升;中共党员的比例则经历了一个从高峰到平缓的下降过程。与此同时,市场背景人士、高学历人士、非党派人士越来越多地加入到了私营企业主的队伍中。与20世纪90年代中期的研究发现不尽相同的是,私营企业主群体的“体制内色彩”在经历了增长之后开始缓慢下降。

影响未来企业家构成的主要因素,一是“存量”的延续,这主要表现为既有的企业家队伍能在多大程度上通过代际传承再生产。当前虽然出现了一些家族企业的年青一代不愿意“接班”及其“海外移民”的现象,但总体而言,本土企业家队伍子承父业是主流(吕鹏、范晓光,2016)。而“供给侧结构性改革”和“构建新型政商关系”的一系列举措为稳定本土企业家的投资和信心起到了积极作用。二是“增量”的开放持续,也就是市场的开放与准入能在多大程度上吸引不同背景的个体投身私营经济,并在市场上逐渐发展壮大。近几年来“大众创业、万众创新”的实施,对于私营经济投资者队伍的扩大起到了积极的效果。另外,私营企业主的社会来源在企业类型上的分化,可能带来政治及社会后果。如果这种分化突破一定的限度,很可能导致企业主群体在诸多行为和态度上的差异将会拉大,尤其集中在利益诉求和表达上(布罗代尔,1993;黄冬娅,2014;马克思,1852)。

对过去14年的数据汇总分析发现,私营企业主的主观获得感既有积极的一面,也有需要引起重视的问题。部分企业家群体的获得感上升或高于其他群体,可能是他们自身在经济、社会和政治地位上的优势的反映,也有可能是某些政策的不平衡所导致的。主观经济、社会和政治地位的评价持续明显下行反映私营企业主内心的焦虑和危机意识,应该在政策上引起高度重视。

总体而言,较为普遍的经济危机感是一个不争的事实。更重要的是,可以想见,私营企业主的焦虑感和危机意识并不会有实质性的改变。最近一段时间以来,中央出台了一系列提振经济的文件,取得了较好的效果。但是,直接针对私营企业主在政治安全、社会地位和经济安全方面的文件不多,社会上的一些事件和坊间对中央精神、政策的误解,在一些私营企业主中产生了对政治生态,尤其是私有产权保护的恐慌情绪。因此有必要以中央文件的方式,高规格地重申党的十四大以来确立的社会主义市场经济的若干原则,给私营企业主吃“安心丸”。

提升中小企业主的获得感是重点。企业主的获得感,可能随着自身的逐渐发展壮大而提升,这是一个企业生命周期的过程。另外,企业主的获得感也与宏观的政治经济社会环境变化有关。中小企业主是我国私营企业主的主体,这一群体的获得感下降,直接拉低了整个群体的获得感。更重要的是,中小企业主的获得感下降速度要快于大企业主。这可能与大企业主的政治和社会地位较为稳固有关。当前的供给侧结构性改革在许多方面为中小企业提升经济实力破除了障碍。从统战工作的角度来说,在社会和政治上升机会的供给上,也应该向中小企业主倾斜。尤其是要鼓励中小企业主融入现有体制,多为其提供参政议政的机会和参与政策决策咨询的机会,要鼓励中小企业行业协会的发展,多设计专门针对中小企业的培训班和学习机会。这些措施都会对拉升中小企业主的获得感提供助益。

营造提倡艰苦创业的舆论环境,提升企业主的相对获得感。影响企业主的获得感的因素有很多。地位获得感很大程度上也是一个横向与其他群体对比后的结果。地位认同降低,也许部分地与快速发展的经济有关,随着私营企业主与其他阶层的经济差距的缩小,同样的资产,在过去可能会带来的成就感,也许在逐年降低。另外,社会上现在风行的投机心理,以及实体经济不振,也会给主要由实体经济从业者组成的私营企业主带来负面影响。各级政府在评选、宣传和嘉奖私营企业主的时候,除了依据经济贡献和实力大小外,更要突出对艰苦创业、守业、诚信、创新等企业家精神的肯定。

与此同时,通过对企业主的互联网行为的分析,我们也发现,网络媒介的影响力超越传统纸媒是大势所趋,但比“渠道上线”更重要的是“内容落地”。虽然包括央视在内的传统媒体依然具有较强的影响力,但网络新媒体终将成为私营企业主阶层获取信息的最主要手段。包括央视在内,其实几乎所有的媒体都开始在线上开设渠道,网络本身更多的是一种载体。网络媒体常常被认为是一把“双刃剑”,这表现为“触网”更多的人往往可能掌握更多的资讯。这些资讯可能是负面的,也可能是正面的。让年青一代接受国家意志的关键,并不仅仅是要推动更多的渠道上线,更重要的是要用生动活泼的方式,将国家意志与企业转型和个人发展的诉求结合起来,做到润物无声。

“准境外媒体”和新闻客户端的潜在影响不容忽视,需提前培育更多自己的品牌。不管是什么年龄段的企业家,主动“翻墙”去获取信息的不多。境外媒体的微弱影响力在很大程度上可能与其不易接触有关。但这并不代表境外媒体的内容和角度没有影响力。事实上,包括凤凰网、《联合早报》、《金融时报》(中文版)等国内可以自由阅读的“境外”或外语类媒体一直具有相当固定的受众。调查也发现,通过新闻客户端获取重大事件咨询的比例也较高。从年龄和教育结构判断,这一渠道的影响力还会继续强化。

要注意将统一战线的平台建到重点对象经常使用的互联网客户端上,进入企业家的网上“朋友圈”。一些政府和行业协会的线上平台当前是建起来了,但是否真正有企业家去关心,仍然值得怀疑。市场、媒体和民间商会等力量已经在包括微信、微博等在内的平台上建立了各种公共账户、订阅号,企业家自发的网络交流群更是不计其数,但相关部门在这方面的步伐仍然相对滞后。

参考文献布罗代尔,1993,《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》,施康译,生活·读书·新知三联书店。

陈光金,2011,《中国私营企业主的形成机制、地位认同和政治参与》,《黑龙江社会科学》第1期。

陈光金,2005,《从精英循环到精英复制——中国私营企业主阶层形成的主体机制的演变》,《学习与探索》第1期。

戴建中,1995,《中国私营经济的社会状况与“市场过渡”》,《战略与管理》第4期。

董明,2002,《政治格局中的私营企业主阶层》,中国经济出版社。

范晓光,2016,《中国私营企业主的职业流动与阶层地位认同(2004~2014)》,载王钦敏主编《中国民营经济发展报告(2014~2015)》,中华工商联合出版社。

国家经济体制改革委员会、国家工商行政管理局,1993,《中国个体私营经济调查——经济、利润、收入》,军事谊文出版社。

黄冬娅,2014,《私营企业主与政治发展:关于市场转型中私营企业主的阶级想象及其反思》,《社会》第4期。

黄孟复主编,2010,《中国民营经济史纪事本末》,中华工商联合出版社。

贾铤、王凯成,1988,《私营企业主阶层在中国的崛起和发展》,《社会学研究》第5期。

李路路,1997,《私营企业主的个人背景与企业“成功”》,《中国社会科学》第2期。

李路路,1996,《社会结构变迁中的私营企业家——论“体制资本”与私营企业的发展》,《社会学研究》第2期。

李路路、朱斌,2014,《中国经济改革与民营企业家竞争格局的演变》,《社会发展研究》第1期。

李强,1993,《当代中国社会分层与流动》,中国经济出版社。

吕鹏,2013,《新古典社会学中的“阿尔吉之谜”:中国第一代最富有私营企业家的社会起源》,《学海》第3期。

吕鹏、范晓光,2016,《中国精英地位代际再生产的双轨路径(1978~2010)》,《社会学研究》第5期。

马克思,1852,《路易·波拿巴的雾月十八日》,载马克思、恩格斯《马克思恩格斯选集》,人民出版社。

宋时歌,1998,《权力转换的延迟效应——对社会主义国家向市场转变过程中的精英再生与循环的一种解释》,《社会学研究》第3期。

孙明,2011,《家庭背景与干部地位获得(1950~2003)》,《社会》第5期。

余洋,2010,《从精英国家化到国家精英化:我国干部录用制度的历史考察》,《社会》第6期。

张厚义、刘文璞,1995,《中国的私营经济与私营企业主》,知识出版社。

张厚义、吕鹏,2012,《私营企业主的经济分化与政治面貌变化》,载陆学艺、李培林、陈光金主编《2013年中国社会形势分析与预测》,社会科学文献出版社。

张厚义、明立志,1999,《中国私营企业发展报告(1978~1998)》,社会科学文献出版社。

中国企业家调查系统,1995,《现阶段我国企业家队伍的行为特征调查分析——1995年中国企业家成长与发展专题调查报告》,《管理世界》第3期。

中国私有企业主阶层研究课题组,1994,《我国私有企业的经营状况与私有企业主的群体特征》,《中国社会科学》第4期。

Brockett, P. L. & Levine, A. 1977.“On a Characterization of Ridits,” The Annals of Statistics 5(6).

Dickson, B. 2003. Red Capitalists in China: The Party, Private Entrepreneurs, and Prospects for Political Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Hsu, C. 2006.“Cadres, Getihu, and Good Businesspeople: Making Sense of Entrepreneurs in Early Post-Socialist China,” Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development.

Nee,V. & Opper ,S.2012.Capitalism From Below: Markets and Institutional Change in China. Harvard University Press.

Nee,V. 1991.“Social Inequalities in Reforming State Socialism: Between Redistribution and Markets in China,” American Sociological Review 56(3).

Róna-Tas, A. 1997.The Great Surprise of the Small Transformation: The Demise of Communism and the Rise of the Private Sector in Hungary. Michigan: University of Michigan Press.

Wu, X. 2006.“Communist Cadres and Market Opportunities: Entry Into Self-Employment in China, 1978–199,” Social Forces 85(1).

[1]吕鹏,中国社会科学院社会学研究所青少年与社会问题研究室副研究员;范晓光,浙江大学社会学系副教授;孙明,同济大学社会学系副教授。

[2]改革开放后中国的第一个私营企业营业执照是1985年4月13日,以国务院特批的形式颁发的。当时的主要背景是一名叫姜维的个体工商户为了与外商合资办企业,必须将个体户变成私营企业获得法人资格(黄孟复,2010)。但这份私营企业执照是通过高层介入以特批形式诞生的,中国的私营企业并没有完全走上法治的轨道。

[3]全国电商解决的就业人数并无官方统计数字。一个可供参考的是,据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据,截至2016年6月,目前由电子商务间接带动的就业人数,已超过2100万人。

[4]由于2004年、2006年和2016年调查中的职业流动测量与本研究设计有一定差异,故未做分析。

[5]在理论上,还存在从国有/集体企业流动至党政机关、事业单位,后“下海”创业的企业主。然而,这种从企业到机关的职业流动更多属于“被提拔”,之后创业的可能性较小,在数据资料中的比例极低。

[6]对于只有过当村干部经历的人,本报告既没有把其纳入“下海”类型,也没有把其纳入集体企业“改制”类型中。虽然村干部属于基层政权的一员,但他们投身私营经济的故事多与国家干部有着很大不同;如果一名村干部同时有在(农村)集体企业任职的经历,那么本文会将其归入“改制”一类,否则单独算作一类。

[7]调查中实际询问了企业主的“年薪”,但企业主的“年薪”情况非常复杂(很多企业主认为自己不拿“年薪”),并不适合测量企业主的资产规模;调查还询问了企业主全家全年总收入,这一指标与企业主本人的资产规模也相去甚远。

[8]为更清晰呈现总体变化趋势,将1978~2014年创业的人平均划分为7个同期群,与后文机制分析中的同期群操作化方式略有不同。

[9]当然,国有企业和集体企业走向私营经济的情况错综复杂,这些企业也有可能是破产、兼并、联合等类型,本报告采用的“改制”这个概念不等同于“管理层收购”。

[10]本报告并不是说“改制”型的企业家就一定代表了由体制内向体制外的转变。大量的集体企业实际上是由私人发起或承包的,尤其以戴“红帽子”的“乡镇企业”最为典型。这一类企业虽名为集体企业,实际上是“私营”企业的雏形。受数据本身限制,本研究暂无法对该类企业做进一步甄别。

[11]受数据限制,无法甄别出被访者的学历究竟是在创业前获得,还是创业后获得。

[12]我们使用了相应年份的GDP平减指数(GDP Deflator)对所有的收入(单位:万元)进行了调整(以1996年为基准年份),然后取对数。

[13]据中国互联网络信息中心(CNNIC)第34次调查报告的数据,截至2014年6月,我国网民规模达6.32亿人,半年共计新增网民1442万人。互联网普及率为46.9%,较2013年底提升了1.1个百分点。网民中农村网民占28.2%,城镇网民占71.8%。

[14]国家工商行政管理总局公布2014年底我国私营经济投资者人数为3000万人。按87.6%为网民来计算,企业家网民为2628万人。但本次调查进行的时间是2014年3~4月,因此我们采用了国家工商行政管理总局2013年底的数据。