分报告三:当代中国农民工社会经济地位变化

田丰[1]

本报告回溯了20世纪80年代以来农民工的发展变化,基于中国社会科学院2006年到2015年的五期社会综合调查数据,运用年龄-时期-队列分析方法,对农民工的收入水平、受教育程度和社会经济地位情况进行了分析。

一 改革开放以来农民工的发展变化改革开放以来,中国经济社会的各个层面都发生了巨大变化,尤其是整个社会分层结构中出现了一支规模庞大的农民工队伍。20世纪90年代,中国经济进入高速增长的快车道,农民工群体的规模开始快速扩大,人数以数亿计。2008年国际金融危机之后,国际经济增长乏力,主要经济体和新兴市场国家都受到深刻影响,中国作为“世界工厂”亦难以幸免,依靠劳动力比较优势的出口外向型经济遭受冲击,进入中高速增长的经济“新常态”。而从农民工就业来看,却基本保持平稳。国家统计局公布的数据表明,2015年农民工数量高达2.77亿人,与2014年相比,增长了1.28%。尽管农民工总量在持续增长,增速却出现了明显的下滑,从2010年的5.42%持续下降到2015年的1.28%。其中,2015年,外出农民工1.69亿人,增速为0.37%,本地农民工为1.09亿人,增速为2.73%。可见,2015年农民工总量的增长主要来自本地农民工的增长,而外出农民工的增长数量不足百万人。

表1 2008~2015年中国农民工变化趋势

农民工[2]一直是中国社会中一个非常特殊的社会阶层,他们在城乡夹缝中追求更好的生活,户籍上属于农业户口,身份上是农村人,职业上是工人(李强,1999;李培林,2003;朱力,2003)。与城镇从业人员相比,他们在经济收入、社会保障、职业岗位等方面均处于劣势地位(姚先国、赖普清,2004;李培林、李炜,2007);与农民相比,他们摆脱了面朝黄土背朝天却收入微薄的尴尬境地(李莹,2004)。虽然,农民工阶层从20世纪90年代之后就备受关注,与之相关的研究可谓汗牛充栋,但使用多期横断面调查数据分析农民工中长期变化的研究并不多。

从国家统计局公布的数据可以看到,2008年以来,农民工出现了另外三个方面的变化。

第一,高学历农民工的数量显著增加。国家统计局公布的历年《农民工监测调查数据》中,2008年、2009年和2010年并没有大专及以上农民工的数量和比例,只是统计了高中及以上农民工的比例,2010年高中及以上文化程度的农民工占比为25.2%,已经超过了1/4。2011年第一次公布了大专及以上文化程度的农民工比例,为5.3%,其中30岁以下农民工中大专及以上文化程度的比例就已经达到10.9%。2015年大专及以上文化程度的农民工占比为8.3%,与2011年相比又出现了显著的增长。

第二,农民工就业出现“去工业化”趋势。众所周知,制造业和建筑业一直以来都是农民工最主要的就业部门,经典的二元经济结构理论也认为,农村的农业部门和城镇的工业部门并存,而农村剩余劳动力的非农化转移是平衡城乡二元经济结构的关键。2009年从事制造业的农民工比例开始下降,而建筑业在持续增长,两者涨跌抵消之后,从事第二产业农民工的比例总体呈下降趋势;到2015年,出现了制造业和建筑业农民工同时下降的情况,从事第二产业农民工的比例也从2008年的60.2%下降到2015年的52.2%,7年下降了8.0个百分点。这说明农民工就业大规模地转移到第三产业。

第三,农民工绝对收入持续增加但增速显著下降。从2008年到2015年,农民工平均月收入从1340元增加到3072元,增加了1.29倍,整体上跑赢了中国GDP的增速。分时段看,从2010年到2013年,农民工平均月收入的增长速度均在10%以上,2014年增长速度为9.77%。2015年农民工收入增速却显著下降,只有7.26%。虽然近年来增速下降,但总体而言,农民工绝对收入在2008年之后进入了一个历史上最快的增长阶段。

表2 2008~2015年中国农民工平均收入及增幅变化

在经典的社会学理论中,教育、职业和收入是决定社会经济地位最为关键的变量(李强,2006;卢福营、张兆曙,2006;李春玲,2007)。近几年农民工在教育、就业行业和收入水平方面发生的显著变化,必然会影响他们社会经济地位和主观自我评价的变化。为了分析这些变化,本报告使用中国社会状况综合调查(CSS)2006年、2008年、2011年、2013年和2015年五期全国范围内的调查数据,结合年龄-时期-队列模型的方法,分析农民工社会经济地位及社会地位自评的年龄、时期和队列差异。

二 农民工研究的文献综述与研究假设 (一)农民工群体的历史变迁户籍政策和教育政策对农民工的影响最大,不仅改变了农民工的生命历程,而且改变了农民工的构成。本报告尝试梳理20世纪80年代以来户籍政策、教育政策的变革过程,以及不同时期的政策变革对不同出生队列农民工的影响。

1.户籍政策的历史变化及影响尽管中国政府在20世纪80年代中期[3]就试图以居民身份证制度取代户籍制度,但直到90年代后期才出现实质性松动。1997年《国务院批转公安部小城镇户籍管理制度改革试点方案和关于完善农村户籍管理制度意见的通知》规定,已在小城镇就业、居住并符合一定条件的农村人口,可以在小城镇办理城镇常住户口。1998年出台的《国务院批转公安部关于解决当前户口管理工作中几个突出问题意见的通知》规定,凡在城市有合法固定的住房、合法稳定的职业或者生活来源,已居住一定年限并符合当地政府有关规定的,可准予落户。2001年发布的《国务院批转公安部关于推进小城镇户籍管理制度改革意见的通知》对小城镇落户不再实行计划指标管理。

2012年出台的《国务院办公厅关于积极稳妥推进户籍管理制度改革的通知》提出逐步实现城乡基本公共服务均等化。2013年颁布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和2014年颁布的《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》明确提出全面放开建制镇和小城市落户限制。

不同时期的户籍改革重点不同。20世纪80年代户籍改革重点解决的是农民进不了城的问题,90年代户籍改革重点解决的是农民工进城落户问题,而最新一轮户籍改革的重点则是解决农民工在城镇的市民化问题(刘传江,2013)。从表面上看,三个不同时期户籍政策调整只影响到特定时期的一部分农民工群体,但事实上这些政策整体性地改变了农民工群体的就业机会和生活预期。

2.教育政策的历史变化及影响20世纪90年代中期以前,国家对大学生统招统分,给予干部身份和城市户口的优待,对当时缺乏向上流动路径的农村社会而言,上大学就是个人命运的转折点。因为当时上大学和农转非同步完成,所以70后及之前代际的农民工完成高等教育的比例极少。

人们习惯把1999年视为中国高校扩招元年,1999年招生总人数超过150万人,增幅超过40%。高校扩招在短时间内提高了升学率,从高考录取率的数据来看,从1977年恢复高考时不足5%,到1998年的34%,再到2012年的接近75%。高校扩招让更多1980年之后出生的农家子女进入了高等学府。

真正让农家子女既能上大学,又能保留农业户籍的政策是一个当时看起来并不起眼的“便民措施”。2003年出台的《公安部三十项便民利民措施》规定,“考取普通高等学校、普通中等专业学校的学生,入学时可以自愿选择是否办理户口迁移手续”。此时,农村户口含金量随着承包地、宅基地以及各种补贴出台而提高,特别是城镇近郊土地升值,一些农家子女选择不转户口上大学的方式。

让农村大学生不愿意转户口的另一方面的原因是:高考扩招之后,高等教育从精英教育阶段进入大众教育阶段,而相当部分农村大学生就读的学校是三本或者高职院校,文凭贬值和接受优质高等教育机会的不平等,再加上社会资本的不足,使得他们在职业发展上遇到瓶颈,难以谋求到较好的职业岗位。高职院校的农业户籍毕业生多进入了技术性蓝领的职业岗位(田丰,2015),加入了“农民工”的队伍。

1999年的高考扩招以及2003年的便民措施,农业户籍含金量的提高和文凭贬值等一系列的经济社会环境变化,形成了农民工教育结构变化的分水岭。在70后及之前代际的农民工中很少能够看到大学毕业生,80后及之后代际的农民工中大学生已经占到一定比例。

3.不同代际农民工的个体生命历程变迁改革开放之后,中国社会现代化进程加快,农民工从人口结构到生活方式,从经济地位到社会认同等方面发生了巨大变化。王春光(2001)在评价白南生等人关于农民工“80年代以寻求就业为主转变为90年代以寻求增加收入为主”的观点时认为,单纯从经济视角来审视以80后为主的新生代农民工是不够的,还要关注到他们社会认同的代际差异。王春光认为,社会认同的代际差异有可能改变农民工的生命历程,早期的农民工多以有务农经历的60后为主,他们的定位是城市的匆匆过客,趁着年轻力壮外出赚钱补贴家用,最终是要叶落归根的。新生代农民工则不同,特别是当他们在流入地社会陷入失业困境的时候,他们不像第一代农村流动人口那样选择回归农村,而是选择继续留在外地,继续过着流动的生活。这透露出不同代际农民工在个体生命历程中出现的整体性变化。

老一代农民工身上也有明显的年龄效应。李培林(1996)在20世纪90年代中期对济南农民工的调研中就发现,收入最高的是26~35岁的农民工。同时,他还发现连续外出务工三年以上的农民工收入最高。这说明农民工也存在人力资本积累的情况,较多的工作经验能够提高他们的收入水平。

农民工的个体生命历程还受到外部经济社会环境变化的时期影响,特别是2003年之后,东南沿海地区普遍出现了“民工荒”,且持续多年。劳动力市场供求关系的改变客观上为农民工的个体生命历程变革提供了条件,一些年龄较大的农民工能够延续他们的职业生涯,而新进入劳动力市场的农民工则有了更多的选择。符平和唐有才(2009)的研究发现,即便是“民工荒”,新生代农民工社会流动仍然存在着倒“U”形轨迹,没有走出上一代的阴影,继续深陷进退两难的困境之中。这些都说明,在新生代农民工身上存在着代际效应和时期效应的同时,还有倒“U”形曲线年龄效应。

其实,不论是老一代农民工,还是新生代农民工,都会受到特定时期的经济社会条件和社会政策的影响,在个体生命历程中所处的不同阶段和年龄也会影响到他们的社会经济地位和社会地位自评,加上出生队列所带来的代际差异,兼具年龄、时期和队列的混合效应。

(二)社会经济地位考虑到社会经济地位和社会地位自评是社会分层领域中的主流话题,出色的文献梳理非常多,受制于篇幅限制,本报告侧重于对与本研究相关的重要文献加以评述。

讨论社会经济地位难以绕开邓肯提出的社会经济地位指数,这一指数也是社会学家常用来比较不同人群社会经济地位的关键性指标(Duncan,1961)。邓肯把教育和收入两个变量拟合成一个指标,他的做法一方面代表了社会学在研究方法上的一个突破,使一个重要研究主题有了可测量的依据,另一方面也受到了一些质疑,后续的研究者在重复研究时发现社会经济地位指数的解释力并没有那么强(Featherman & Stevens, 1982)。且如果教育和收入能够准确地预测社会经济地位,它们之间又存在着如此强的因果关系,那么为什么不直接使用教育和收入以取代社会经济指数直接分析相关的议题呢(Haller & Bills, 1979; Vos, 2005)?而直接使用教育和收入两个变量的好处是能够分析两个变量背后的不同社会机制和影响因素,尤其是在两者变动趋势出现背离的情况下。因而,本报告的分析还是围绕着教育和收入两个核心变量来讨论。

1.教育尽管高等教育的快速扩张可能加剧了机会的不平等(张杨波,2002;李春玲,2010),但不可否认,高等教育扩张也惠及了农民工阶层。一部分接受过高等教育的农村青年没有改变户籍属性,导致农民工阶层的平均受教育年限增加,呈现明显的时期效应和队列效应。从教育与年龄之间的变化来看,关系较为复杂:同一个出生队列在义务教育阶段,受教育年限与年龄之间几乎是完全线性关系;在完成义务教育之后,受教育年限与年龄之间仍然会保持较强的线性关系,但线性关系会在完成高等教育之后基本终结。如果只使用单个时点的横断面调查数据,可以假设被调查者构成了一个虚拟队列,则受教育年限与年龄之间存在着线性关系,但这种情况与现实生活不一致。

2.收入在中国整体收入水平增长的背景下,农民工绝对收入增长并不一定意味着社会经济地位的提升,衡量社会经济地位变化的指标应该是相对收入,也就是相对于社会平均水平的位序变化。收入歧视和收入影响因素是研究农民工收入的重点领域(蔡昉、都阳、王美艳,2001;李骏、顾燕峰,2011;刘玮玮,2015)。其中,应用最多的理论是人力资本理论,其基本假设包括人力资本越高,收入越高;收入与年龄之间存在着倒“U”形曲线关系。

决定人力资本最重要的变量之一是教育,而随着农民工阶层平均受教育年限逐年增加,他们的收入水平也会增长。同时,高考扩招的主要受益人群是80后农民工,他们的平均受教育年限的提高也会让收入水平更高。但农民工在劳动力市场上被歧视,其教育回报率低于城镇人口(王德文、蔡昉、张国庆,2010),也就意味着,虽然其受教育程度提高了,教育却可能没有充分发挥作用,从而导致收入增长速度比其他社会阶层更慢,相对收入变动带有较大不确定性。

(三)社会地位自评社会地位自评在一些学者的研究中也被称为主观阶层地位认同。通常认为社会地位自评作为个人对自己总体性的评价,能够比较好地反映个人所处的社会经济地位,特别是能够体现一些客观指标所无法体现的社会内容(Ostrove et al., 2000)。这却会造成社会地位主观自评与客观指标之间相关性较弱,以及认知偏差带来的“趋中型”等问题(Evans & Kelley,2004;范晓光、陈云松,2015)。

以往的研究者发现影响社会地位自评的因素可以归结为客观结构性和主观建构性两个方面(仇立平、韩钰,2014)。客观结构性因素主要包括教育、收入、住房、政治身份、户籍属性等变量,主观建构性因素则包括公平感、幸福感等主观态度。考虑到本报告的研究对象是农民工,其个体特征差异不大,因而本报告主要关注的是社会地位自评与教育和收入之间的联系,以及社会地位自评在年龄、时期、队列上的变化。

三 研究方法与研究变量 (一)研究方法年龄、时期和队列都是与时间相关的变量,三者之间的关系可以表达为:时期=年龄+队列。这也就不可避免地导致三者之间存在着完全共线性的问题。如何处理年龄、时期和队列之间的完全共线性,解决参数估计的问题,始终困扰着研究者。

通常来讲,在社会经济急剧变迁的情况下,年龄、时期和队列分析会有一些特殊的含义,它们传递出来的信息也不相同。在常规的研究方法中,对年龄效应和时期效应的分析是比较常见的。年龄效应代表了个体生命历程不同阶段的特点,最常看到的研究是微观层面个体生理条件随着年龄产生的变化。时期效应代表了调查时点或者统计时点宏观社会环境的影响,最常看到的研究是宏观层面社会、经济、制度、政策等的变化,以及重大事件带来的影响。队列与前两者不同,它指的是同一个出生队列或者经历过同一历史事件的人群,比如属于同一个出生队列的80后、90后,属于经历过同一历史事件的红卫兵、下岗工人等。队列分析是强调人生命中各个阶段与社会历史互动的研究方法,它假定特定的社会变迁或者历史事件产生特定的影响,导致这一群人的经历具有相似性,而不同队列则呈现不同的生命轨迹和生活面貌(封婷、李彦博、陈茗,2013)。

关于年龄效应、时期效应和队列效应的研究在各自的领域内都有比较成熟的分析方法和模型,但把年龄、时期和队列放在一起,分析年龄、时期和队列各自的净效应由于共线性的存在是困难的。年龄-时期-队列分析的核心假设是个体之间的差异会受到与时间相关的年龄、时期和队列三个因素的共同影响,因而研究者需要分析不同调查时点和不同出生队列的年龄别数据。但区分年龄效应、时期效应和队列效应却面临着一些困难,比如在多期横断面数据中,年龄效应和队列效应混杂在一起;在追踪调查数据中,年龄效应和时期效应在某一个出生的队列中也是混杂在一起的。从技术上讲,常规的回归方法没有办法解决模型识别的问题,从而无法区分年龄效应、时期效应和队列效应。

最早提出年龄-时期-队列分析思路的是梅森等人(Mason & Poole., 1973),他们提出了APC多分类模型方法,但并没有真正解决年龄、时期和队列共线性的问题。之后的研究者在这一领域进行了非常多的探索,发展出了不同的研究路径,展开了一系列的研究,如约减的二因子模型、非线性参数转换、代理变量方法、IE变量等(Kupper et al., 1985; Wilmoth,1990; O'Brien, 2000; Yang, Fu & Land, 2004)。受制于统计分析方法和计算能力,这些研究多集中在汇总数据层面。新的统计思路和方法的演进,以及计算机计算能力的提高,特别是广义混合线性模型分析框架的广泛使用,使得解决模型识别的问题不再那么困难。从方法论的角度来看,年龄-时期-队列分析的目标就是分析年龄、时期和队列各自的净效应(Yang & Land, 2008),可以从年龄、时期和队列三个时间角度来解释分析的结果,但在实际研究中,队列效应的分析结果往往研究价值更大。甚至有学者认为,年龄-时期-队列分析的主要目标就是获得队列效应的影响(Hobcraft, Menken & Preston, 1982),在某种意义上,年龄-时期-队列分析可以等同于队列分析(Smith, 2008)。

在前人研究的基础上,杨扬等(Yang & Land, 2008)提出了多层次年龄-时期-队列(Hierarchical APC,HAPC)模型,[4]其中适用于多期横断面调查数据的多层次年龄-时期-队列模型又被称为多层次APC-交叉分类随机效应模型(Hierarchical APC-Cross-Classified Random Effects Models,HAPCCCREM)。多层次APC-交叉分类随机效应模型把年龄效应和时期效应、队列效应放置在模型的不同层次,这样既解决了模型识别的问题,又能够观察时期和队列的差异,从而避免三者完全共线性的问题。其潜在的假设是年龄属于个体层次的变量,而同一个时期或者同一个队列的人群经历的社会事件和人生履历是相似的,在群体层面上会有相似的影响,时期和队列都可以视为群体层次的变量。故而,多层次APC-交叉分类随机效应模型在第一层通常放置的是个体层面的年龄变量,在第二层放置的是时期或者队列的变量。其模型可以表达如下:

个体层次(层一):Yijk=β0jk+β1jk年龄ijk+β2jkXijk+…+eijk,eijk~N(0,σ2)

群体层次(层二):βijk=γi0+uij+vik,uij~N(0,τu),vik~N(0,τv)

其中,eijk~N(0,σ2)是个体层面的随机误差。uij~N(0,τu)表示第j个队列的效应服从正态分布,且队列效应的总方差为τu;vik~N(0,τv)表示第k个时期的效应同样服从正态分布,且时期效应的总方差为τv。

i=1,2,…,njk,代表的是处于出生地队列j和时期k的第i个个体样本;

j=1,2,…,n,代表的是出生队列;

k=1,2,…,n,代表的是调查年份,也就是时期。

多层次APC-交叉分类随机效应模型有一个突出的优点是:在处理多期横断面调查数据时,不需要每一年度都必须有调查数据,同时,对多期横断面调查年份的间隔也没有固定年限的要求。甚至在CSS抽样框出现多次变动的情况下,多层次年龄-时期-队列模型估计仍然能够保持稳定的结果。

多层次APC-交叉分类随机效应模型通过分层模型的形式,把年龄变成了嵌套在群体层次时期和队列之下的个体层次变量,化解了多重共线性的问题。本研究使用的多层次APC-交叉分类随机效应模型包括:①假定因变量是定距变量时,使用多层线性模型分析;②因变量是二分变量时,使用广义线性分层模型。在本报告中构建多层线性模型的统计软件是SAS 9.4。

(二)研究变量本研究的分析对象是农民工阶层的社会经济地位和社会地位自评,因变量是教育、收入和社会地位自评。

1.因变量教育:本研究将教育操作化定义为受教育年限。按照未上学为0年,小学为6年,初中为9年,高中/中专/职高为12年,大专/高职为15年,本科为16年,研究生及以上为19年规则,将调查中的教育变量转变为受教育年限。

收入:本研究使用了两种收入计算方式,一种是绝对收入,一种是相对收入。绝对收入就是比较被调查者回答的个人总收入和分项收入之和,选择两者中较高者作为绝对收入的统计值。相对收入则是按照每轮调查年份,分别把绝对收入转化为服从标准正态分布的相对值。相对收入测量了农民工在每一轮调查收入分布上与社会平均水平比较所处的相对位置,因而更能体现全社会收入都在上升的大背景下,农民工经济社会地位的相对变化趋势。

社会地位自评:本研究对主观社会地位自我评价处理方法有两种。第一种是把社会地位自评视为定距变量,由于自评为上层的比例很小,故在模型中将上层与中上层合并;第二种是把社会地位自评重新分组为二分变量,自评为上层、中上层和中层的合并,取值为1,将中下层、下层合并,取值为0。

2.自变量由于农民工阶层的职业、户籍等常规变量高度一致,因此,本报告使用的自变量主要是年龄、时期和队列三个时间变量。

年龄的计算方法就是调查年份减去出生年份。时期则是调查的年份。队列则是将被调查者的出生年份按照1940~1949年、1950~1959年、1960~1969年、1970~1979年、1980~1989年和1990~1999年重新分组为六个出生队列。调查样本量和农民工数量分布如表3所示。

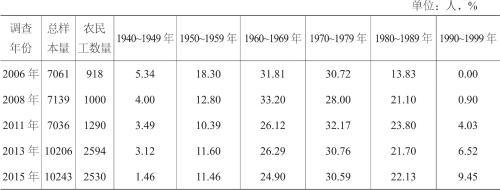

表3 不同调查年份的样本量和农民工数量及代际分布

考虑到抽样方式和调查方法的不同,中国社会状况综合调查(CSS)中农民工的数据无法和国家统计局调查数据直接比较,但从总体趋势上看,农民工群体在收入、学历、职业等方面的变化趋势与国家统计局数据一致。

四 农民工的收入、教育和社会地位自评农民工收入偏低的原因是多方面的,其中农民工文化程度不高是造成收入偏低的主要原因之一。教育作为最重要的人力资本要素,是决定农民工收入和社会经济地位的基础性变量。因而,本报告的分析也从教育开始。

(一)教育从农民工整体受教育情况来看,2006年平均受教育年限为8.4年,随后持续上升,到2015年农民工的平均受教育年限超过9年。

图1中(1)图是按照2006年、2008年、2011年、2013年和2015年五期调查的顺序,分不同出生队列计算的农民工平均受教育年限变化。图1中(2)图则是把五期调查按照被调查者在调查时点年龄计算的农民工平均受教育年限变化。可以看到,2006年到2015年五个时期的调查结果几乎完全重叠,农民工的平均受教育年限随着他们的出生队列后延而快速增长。60后和70后农民工平均受教育年限都在10年以下,而85后、90后和95后农民工的平均受教育年限超过了12年。从图1(2)图中分年龄的平均受教育年限来看,除15~19岁年龄组之外,其他年龄组的农民工基本上是年龄越大,平均受教育年限越低。

图1 平均教育年限的描述性分析

(二)收入按照人力资本理论,文化程度越高,收入也越高。上文分析农民工的平均受教育年限在最近十年有了显著的增长,从收入绝对值来看,其收入也有显著增长。调查数据显示,2006年农民工的平均月收入为1076元,2008年为1387元,2011年为2596元,2013年为3524元,2015年为4212元。[5]

农民工收入的增加除了人力资本要素的提升之外,另一方面的原因是中国居民收入水平的整体性增长。因此,农民工的收入水平变化不仅要看其收入的绝对值,还要看其收入的相对值,而相对值才能真正代表农民工在收入分布中的位序变化。

为了方便比较相对收入水平,本报告把2006年到2015年五期社会状况综合调查中在业人口绝对收入按照调查年份分别做标准化处理,形成服从标准正态分布的相对值。从相对收入水平来看,农民工的收入水平整体上并没有上升,其标准化之后的平均值在2006年为0.29,2008年为0.11,2011年为0.18,2013年为0.07,2015年为0.17。2008年以后的平均值反而低于2006年的水平。

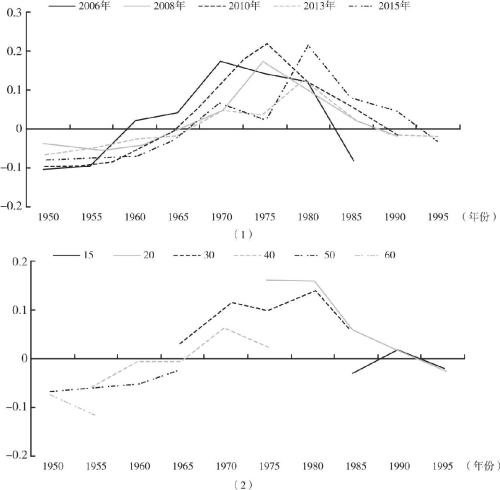

农民工相对收入水平的变化也会受到年龄、时期和队列的不同影响。图2中(1)图是按照五期调查的顺序,分不同出生队列计算的农民工平均相对收入变化;(2)图则是把五期调查按照被调查者在调查时点的年龄,分不同出生队列计算的农民工平均相对收入变化。可以看到(1)图中各个时期农民工相对收入按照出生队列出现先升后降的变化趋势,相对收入的峰值也是依次递推后移,如2006年调查相对收入平均最高的是1970~1974年出生队列,而2015年则移至1980~1984年的出生队列。(2)图中则重点展示了相对收入变化的年龄分布情况,农民工收入最高的年龄组是20~29岁和30~39岁两个年龄组。

图2 相对收入水平的描述性分析

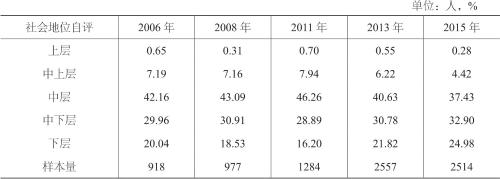

(三)社会地位自评从五期调查的农民工社会地位自评来看,总体上呈现下降的趋势[6]。与2006年相比,2015年的调查中农民工认为自己社会地位处于上层、中上层和中层的比例分别下降了0.37个、2.77个和4.73个百分点,而认为自己社会地位处于中下层和下层的比例分别增加了2.94个和4.94个百分点。可见,尽管最近十年农民工收入的绝对值在增加,但农民工社会地位自评却出现整体性下移,背后的原因除了已经呈现出来的时期差异之外,还有年龄和出生队列的影响。因为在每一个调查时点,不同年龄的农民工对自身社会地位的看法可能不一致,而不同出生队列的农民工的看法也可能不一致,比如新生代农民工也有可能与他们父辈有不太一样的看法。

表4 五期调查的社会地位自评状况

尽管农民工的平均受教育年限和收入绝对值在逐年增加,但是相对收入水平在下降。在客观指标出现不一致变化时,主观指标可能更加真实地反映了农民工社会经济地位的变化。从五期调查的农民工社会地位自评来看,总体上呈现下降的趋势。[7]

为方便比较农民工主观自评的年龄、时期和队列差异,本报告对社会地位自评进行了简化处理,把社会地位自评为上层、中上层和中层的合并,自评为中下层和下层的合并,这样就把农民工社会地位自评转化为一个二分变量,图3的两个图中呈现的是认为自己社会地位属于中层及以上的农民工比例。(1)图中是按照2006年、2008年、2011年、2013年和2015年五期调查的顺序,分不同出生队列计算的农民工认为自己社会地位属于中层及以上的比例变化。可以看到2015年农民工社会地位自评是最低的。在同一年份的比较中,出生队列较晚的农民工的评价要高一些。(2)图是不同年龄组农民工认为自己社会地位属于中层及以上的比例,发现各个年龄组都出现了下降的趋势,这说明新进入该年龄组的农民工社会地位自评下降。

图3 社会地位自评的描述性分析

五 农民工的年龄、时期和队列维度的分析由于出生队列、年龄和时期存在着完全共线性的关系,一般的统计模型不适用,因此本报告试图使用多层次年龄-时期-队列模型来解决这一问题。杨扬提出的多层次年龄-时期-队列模型的思路是用多层线性回归模型的方法分析年龄、时期和队列的净效应。考虑到2011年的调查数据由于抽样设计的原因可能出现与其他年份不一致的情况,故而,本报告所有的模型都做了包含2011年调查数据和不包含2011年调查数据的两个不同模型,两个模型的分析结果基本一致。受制于篇幅限制,同时考虑到需要呈现比较完整的时期效应,本报告只呈现了包含2011年调查数据的分析结果。

(一)教育获得的分析考虑到本报告把农民工作为分析对象,可以假定他们的生活境况较为接近,从个体的生命历程来看,难以描述年龄与教育之间的关系,因此,只检验时期效应和队列效应。

从分析结果来看,时期效应影响显著,也就是最近十年农民工受教育年限逐年递增,这与社会现实一致。其中,2011年出现了比较明显的凸起,应该与当年调查对大城市样本的过度抽样有关。

从图4中可以看到队列效应的变化,1970~1979年出生队列的农民工出现了一个非常明显的凹形,意味着在剥离了年龄效应和时期效应之后,1970~1979年出生的农民工的教育获得既低于他们之前的出生队列,也低于他们之后的出生队列。造成凹形的原因与中国高考制度和户籍制度下的城乡社会流动有关。“文化大革命”之后恢复高考,大量农家子弟通过努力考上了大学,在他们考上大学的同时,户籍属性也从农业户籍变为非农业户籍,因而在早期很少有接受过高等教育的农民工。随着中国户籍制度和高考制度的改革,农村考生在考上大学之后可以不转变户籍属性,很多农家子弟从自身利益的角度考虑也放弃了转变户籍属性,就出现了一定比例接受过高等教育的农民工。所以,从队列效应分析中可以看到高考制度和户籍制度造成城乡之间畸形社会流动的“掐尖效应”。

对受教育年限的年龄-时期-队列模型的估计结果如表5所示。

图4 平均受教育年限的时期效应和队列效应

表5 对受教育年限的年龄-时期-队列模型估计结果

按照人力资本理论,收入与年龄之间存在着倒“U”形的关系。从表6可见,分析结果表明农民工相对收入水平存在着明显年龄效应,年龄和年龄平方都显著,也就是,农民工的收入同样也随着年龄增长呈现倒“U”形,即农民工的收入随着年龄的增加而增加,达到一定水平之后随着年龄继续增加而下降。同时,受教育年限与农民工收入是正相关关系。

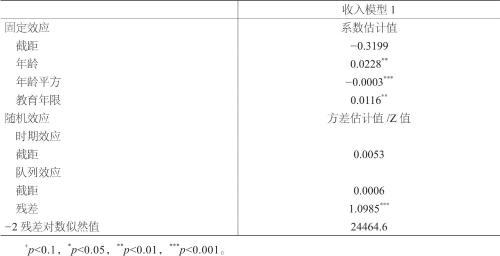

表6 对相对收入水平的年龄-时期-队列模型估计结果

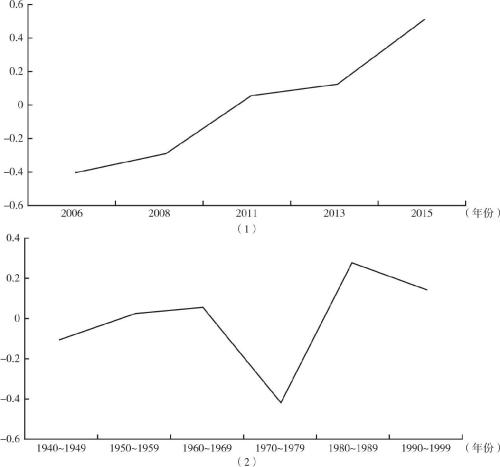

从时期效应来看,2006年明显要高于其他四个时期,2008年和2013年的时期效应都要低于0,2015年比2013年有所提升[见图5(1)]。可见,虽然劳动力供给出现了颠覆性的逆转,农民工的绝对收入水平不断增加,但相对收入水平没有出现逐年增长的情况。

农民工收入的队列效应系数变化的振幅较窄,其中1960~1969年出生队列的较低,而1980~1989年出生队列的较高[见图5(2)]。造成波动的原因有两个方面。一是与1980~1989年出生队列农民工接受高等教育的比例增加有关。尽管在模型中控制了个人的受教育程度,估计了教育对相对收入的影响,但教育除了直接影响到收入之外,可能还会通过其他路径,比如工作单位和职位等间接影响到收入,而调查数据和分析模型中并没有包含这些变量,所以教育影响也可以从出生队列的效应中体现。二是与调查时点有关。在2006年调查时,一部分1960~1969年出生的农民工就已经进入了个体生命历程的后半期,身体机能的下降导致他们的相对收入水平也较低。

图5 相对收入水平的时期效应和队列效应

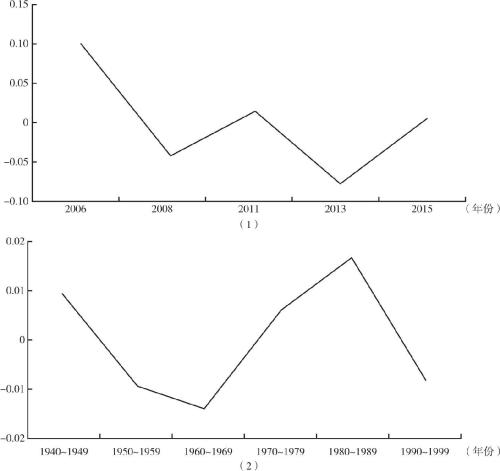

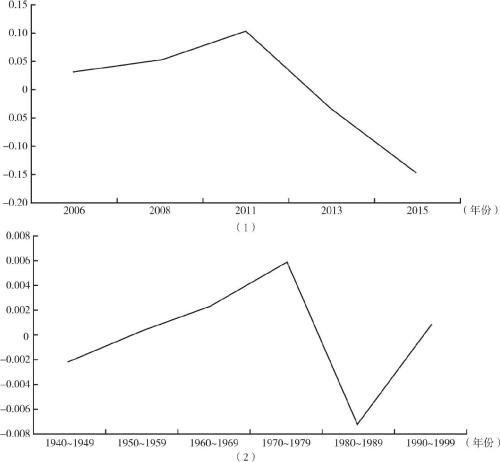

(三)社会地位自评本报告对社会地位自评分析模型分为两个思路测量:第一个是把社会地位自评视为一个定距变量,使用线性分层模型。第二个是把社会地位自评合并分组为一个二分变量,使用广义线性分层模型。从分析结果来看,无论是把社会地位自评视为一个定距变量,还是视为一个二分变量,分析结果中的年龄效应、时期效应和队列效应的变动趋势都是一致的(见表7、表8、图6、图7)。

从年龄效应来看,年龄与社会地位自评之间存在着“U”形关系,即年纪大的农民工和年轻的农民工对自己的社会地位评价比较高,而中年农民工对自己的社会地位评价比较低。这可能与他们的参照群体、生活压力和社会融入的情况有比较大的关系。年龄较大的农民工由于基本上已经没有融入城市社会的可能,他们的参照群体更有可能是家乡的农村居民。中年农民工面对着沉重的生活压力,还有融入城市社会的种种困难,他们对自身的社会经济地位评价较低。年轻的农民工则有更好的人力资本条件,他们当中有一部分人有足够的能力融入城市社会,对自己的社会地位评价较高。

从2006年到2015年五期调查的时期效应来看,2006年到2011年之间农民工社会地位自评是上升的,在2011年之后,农民工社会经济地位自评呈下降趋势(见图6)。考虑到2011年过度抽样,农民工在2011年社会地位自评较高的原因有一部分是抽样所致。

表7 对社会地位自评的年龄-时期-队列模型估计结果(一)

图6 社会地位自评的时期效应和队列效应(一)

表8 对社会地位自评的年龄-时期-队列模型估计结果(二)

图7 社会地位自评的时期效应和队列效应(二)

从队列效应来看,社会地位自评的模型1和模型2的变动趋势几乎一致,1970~1979年出生队列的农民工社会地位自评最高,1980~1989年出生队列的农民工社会地位自评最低。产生这一变化的主要原因是1980~1989年出生队列的农民工生活际遇的改变,在住房价格快速攀升的背景下,1970~1979年出生队列的农民工进入婚育年龄时,他们还能够在城镇里买得起房,而1980~1989年出生队列的农民工依靠自己收入在城镇里购买住房的可能性大大地下降了。队列的变化实际上反映了不同出生队列农民工生活际遇的变化。

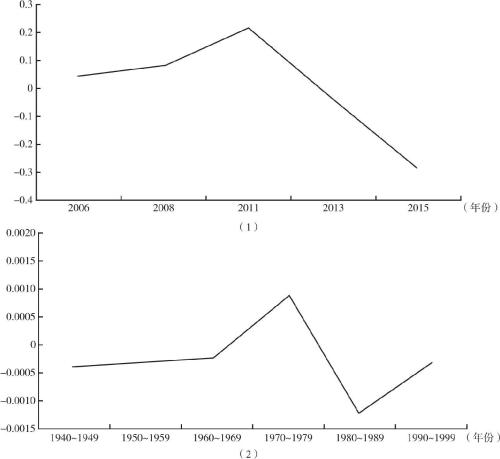

在模型3中把教育年限变量从个体层次转移到群体层次,实际上修改了模型的假设。在模型2中是假设所有出生队列的农民工的受教育年限对社会地位自评的影响是一致的,在模型3中是假设受教育年限对不同出生队列农民工的影响是不同的。分析结果发现,受教育年限对社会地位自评的影响是随着出生年份的后移而下降的,也就是出生越晚的农民工,他们的受教育年限对自评的正向影响越低。这也印证了最近几年在农村,教育改变命运的作用越来越弱,教育对提升农民工社会地位自评的正面影响也越来越弱。

图8 社会地位自评的时期效应和队列效应(三)

六 研究结论与讨论农民工阶层在中国的社会经济地位和社会贡献之间的不对等,几乎是一个被讨论了无数遍的话题。从社会贡献来看,农民工承担了城镇社会中最苦、最累、最脏、最差的工作,但社会经济地位较低。以往的研究者多认为,农民工阶层社会地位低,既与劳动力市场歧视有关,也与他们自身文化程度较低、人力资本少、劳动力供给过剩有很大的关系。

最近十几年来,随着中国经济的高速增长和劳动力供给的拐点即将出现,农民工的绝对收入水平显著上升。同时,户籍制度、教育制度的改革,使得农民工中出现了一些接受过高等教育的年轻人,农民工的教育结构也得到了一定改善。那么,这些变化是否有可能改变农民工阶层的社会经济地位和社会地位自我评价呢?本报告的分析发现,在我国劳动力供给拐点阶段和教育结构改善的条件下,农民工的社会经济地位实际上出现了“逆成长”,即相对收入水平和地位自评均出现了相对下降。

首先,在分析农民工教育获得的时期效应和队列效应时,时期效应呈现增长趋势,而队列效应则出现了高等教育对农村人口的“掐尖效应”。在中国特有的户籍制度作用下,教育作为农村人口向上流动的阶梯,通过高考将农村人口中优秀的学习尖子导流为城镇人口。在被认为教育改变命运的年代,户籍制度和高考制度合力形成了农村人力资本不断外流的局面。这对个人而言是社会流动的进步,但对农村整体而言,却是人力资本的流失。特别是,高等教育塑造的人力资本,大多数是适合城市经济发展的人力资本,而不适合农村经济发展,因而造成了农村人才供给的空缺。

其次,按照一般的经济供需关系,在劳动力供给出现拐点的情况下,劳动者的收入应该提高,特别是农民工教育结构改善可能对收入有正面影响。分析却发现,他们相对收入水平没有提高,反而在时期效应上出现了下降的趋势,这显然与经济学理论所预期的结果不一致,也反映出如果仅仅依靠市场作用来改善农民工的社会经济地位是难以实现的。此外,农民工阶层收入在年龄效应上符合人力资本理论的假设,呈现倒“U”形,在队列效应上也是平均教育年限较高的1980~1989年出生队列的农民工收入水平较高。本研究也试图检验教育在出生队列群体层次上的影响,也印证了队列效应实际上是生命历程与社会历史互动结果的呈现。

最后,农民工的社会地位自评在年龄效应上呈现“U”形关系,上有老下有小的中年农民工对自己的社会地位评价最低。从时期效应来看,农民工阶层社会地位自评也出现下降趋势。队列效应中,平均受教育年限较高、收入水平也相对较高的1980~1989年出生队列农民工的社会地位自评反而是相对较低的,这与他们生活际遇带来的相对剥夺感强有很大的关系。同时,研究也发现教育对社会地位自评的影响的队列效应是下降的,随着出生队列的延迟,教育对社会地位自评的正面影响在下降,教育作用的弱化不仅体现在客观的收入层面,也体现在主观社会态度层面。教育队列影响下降的后果极有可能引发年轻的农民工放弃接受更高程度教育的机会,形成教育-收入-态度之间的恶性循环,进而导致农村社会流动的僵化。

总体来看,近十年来我国劳动力供给拐点出现和农民工教育结构改善,并没有提高农民工的相对收入水平。教育与收入上的逆向变化,导致80后农民工的社会地位自评也不高。其中最值得关注的是1980年之后出生队列的新生代农民工,其平均受教育年限最高,收入也较其他出生队列高一些,但社会地位自评却最低。综合分析,农民工阶层在最近十年无论是客观的社会经济地位,还是社会地位自评都没有得到有效改善,反而出现了进一步下沉的趋势,这是需要关注和警惕的。

在上述的经验研究发现之外,本研究在社会政策方面有一些启示。研究证明了在劳动力供给下降的情况下,依靠市场的自发调节来纠正农民工受歧视的地位是难以实现的。即便是在研究者认为有可能发生改变的新生代农民工身上,我们看到的是相对剥夺感带来的社会地位自评下降。这一现象提示我们,仅仅依靠在户籍登记上改变农民工户籍属性,并不会提高他们的社会经济地位,反而可能在城镇社会形成一个以农民工为主体的社会底层。同时,我们也需要反思高等教育制度,在长期的“掐尖效应”之后,人才匮乏已经影响到农村社会的发展,如果不能采取有效政策措施弥补“掐尖效应”导致的农村人才真空,那么农村的长远发展也会受到严重影响。

参考文献蔡昉、都阳、王美艳,2001,《户籍制度与劳动力市场保护》,《经济研究》第12期。

仇立平、韩钰,2014,《中国城市居民阶层地位认同偏移研究》,《2014年中国社会学年会“社会分层与流动论坛”论文集》,西安交通大学社会学系。

崔岩,2012,《流动人口心理层面的社会融入和身份认同问题研究》,《社会学研究》第5期。

段成荣,2006,《中国人口受教育状况分析》,《人口研究》第1期。

范晓光、陈云松,2015,《中国城乡居民的阶层地位认同偏差》,《社会学研究》第4期。

封婷、李彦博、陈茗,2013,《队列效应下天津城区养老意愿影响因素分析》,《人口与社会》第2期。

符平、唐有财,2009,《倒“U”型轨迹与新生代农民工的社会流动——新生代农民工的流动史研究》,《浙江社会科学》第12期。

李春玲,2004,《社会阶层的身份认同》,《江苏社会科学》第6期。

李春玲,2007,《城乡移民的社会经济地位获得》,《北京工业大学学报》(社会科学版)第4期。

李春玲,2010,《高等教育扩张与教育机会不平等——高校扩招的平等化效应考查》,《社会学研究》第3期。

李春玲,2013,《如何定义中国中产阶级:划分中国中产阶级的三个标准》,《学海》第3期。

李骏、顾燕峰,2011,《中国城市劳动力市场中的户籍分层》,《社会学研究》第2期。

李培林,1996,《流动民工的社会网络和社会地位》,《社会学研究》第4期。

李培林,2003,《农民工:中国进城农民工的经济社会分析》,社会科学文献出版社。

李培林,2005,《社会冲突与阶级意识:当代中国社会矛盾研究》,《社会》第1期。

李培林、李炜,2007,《农民工在中国转型中的经济地位和社会态度》,《社会学研究》第3期。

李培林、田丰,2011,《中国新生代农民工:社会态度和行为选择》,《社会》第3期。

李强,1999,《中国大陆城市农民工的职业流动》,《社会学研究》第3期。

李强,2006,《论社会分层的十种标准》,《学海》第4期。

李莹,2004,《城市农民工在城乡两地社会地位的比较分析及相关探讨》,《西北人口》第6期。

刘传江,2013,《迁徙条件、生存状态与农民工市民化的现实进路》,《改革》第4期。

刘精明、李路路,2005,《阶层化:居住空间、生活方式、社会交往与阶层地位认同——我国城镇社会阶层化的实证研究》,《社会学研究》第3期。

刘玮玮,2015,《职业隔离与教育投资的互动效应——对我国城镇劳动力市场城乡歧视的分析》,《教育与经济》第5期。

卢福营、张兆曙,2006,《客观地位分层与主观地位认同》,《中国人口科学》第3期。

邱敏、李颖,2010,《“80后”生存现状大调查》,《广州日报》2月15日。

田丰,2015,《高等教育体系与精英阶层再生产——基于12所高校调查数据》,《社会发展研究》第1期。

王春光,2001,《新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系》,《社会学研究》第3期。

王德文、蔡昉、张国庆,2010,《农民工的就业与工资决定:教育与培训的重要性》,《中国社会科学》(英文版)第3期。

姚先国、赖普清,2004,《中国劳资关系的城乡户籍差异》,《经济研究》第7期。

张杨波,2002,《社会分层与农村学生受教育机会不平等——家庭经济、社会背景对农村考生高考填报志愿的影响》,《青年研究》第11期。

朱力,2003,《农民工阶层的特征与社会地位》,《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学)第6期。

Duncan,O.D.1961. “A Socioeconomic Index for all Occupations” ,in A.J.Reiss(ed.) Occupations and Social Status. New York:Wiley,pp.109-138.

Evans,M. D. R. & Jonathan Kelley. 2004. “Subjective Social Location: Data from 21 Nations,”International Journal of Public Opinion Research 16(1).

Featherman, David L. & Gillian Stevens .1982. “7–a Revised Socioeconomic Index of Occupational Status: Application in Analysis of Sex Differences in Attainment 1,” Social Structure and Behavior.141-181.

Haller, A. O. & D. B. Bills .1979.“Occupational Prestige Hierarchies: Theory and Evidence,”Contemporary Sociology 8(5).

Hobcraft, J., J. Menken & S. Preston .1982. “Age, Period, and Cohort Effects in Demography: A Review,” Population Index 48(1).

Jackman, M. R. & R. W. Jackman .1973. “An Interpretation of the Relation between Objective and Subjective Social Status,” American Sociological Review 38(5).

Kupper, L. L., J. M. Janis, A. Karmous& B. G. Greenberg. 1985. “Statistical Age-period-cohort Analysis: A Review and Critique,” Journal of Chronic Diseases 38(10).

Mason, K. O. & W. K. Poole. 1973.“Some Methodological Issues in Cohort Analysis of Archival Data,” American Sociological Review 38(2).

O'Brien, R. M. 2015. “Age–period–cohort Models and the Perpendicular Solution,”Epidemiologic Methods 4(1).

O'Brien, R. M. 2000.“Age Period Cohort Characteristic Models,”Social Science Research 29(1).

Ostrove, J. M., N. E. Adler, M. Kuppermann & A. E. Washington .2000. “Objective and Subjective Assessments of Socioeconomic Status and Their Relationship to Self-rated Health in an Ethnically Diverse Sample of Pregnant Women,”Health Psychology 19(6).

Smith, H. L. 2008.“Advances in Age–Period–Cohort Analysis,” Sociological Methods and Research 36(3).

Vos, S. D. 2005.“Indicating Socioeconomic Status among Elderly People in Developing Societies: An Example from Brazil,” Social Indicators Research 73(1).

Wilmoth, J. R. 1990. “Variation in Vital Rates by Age, Period, and Cohort.” Sociological Methodology 20(20).

Yang, Y. & K. C. Land. 2008.“Age Period Cohort Analysis of Repeated Cross-section Surveys: Fixed or Random Effects?” Sociological Methods and Research 36(3).

Yang, Y., W. J. Fu & K. C. Land. 2004. “A Methodological Comparison of Age-period-cohort Models: The Intrinsic Estimator and Conventional Generalized Linear Models,” Sociological Methodology 34(1).

[1]田丰,中国社会科学院社会学研究所青少年与社会问题研究室副主任、研究员。

[2]本报告对农民工的界定参照了国家统计局的界定,即户籍是农业户口,在城镇地区就业的人群。

[3]1984年10月,国务院颁布《关于农民进入集镇落户问题的通知》,规定农民可以自理口粮进集镇落户。1985年7月,公安部出台《公安部关于城镇暂住人口管理的暂行规定》。1985年9月,居民身份证制度颁布并实施。

[4]多层次年龄-时期-队列[Hierarchical APC(HAPC)]模型适用于多期横断面调查数据的多层次APC-交叉分类随机效应模型(Hierarchical APC-Cross-Classified Random Effects Models)和追踪调查数据的多层次APC-生长曲线分析(Hierarchical APC-Growth Curve Analysis)。由于本报告使用的是多层次APC-交叉分类随机效应模型,对多层次APC-生长曲线分析不再赘述。

[5]由于研究方案、抽样方法和调查方法的差异,本数据与国家统计局公布的数据有些出入。

[6]由于2011年调查的抽样框与其他年份调查设计有所不同,对大城市采用了过密抽样的方法,所以导致调查结果明显偏高。

[7]由于2011年调查的抽样框与其他年份调查设计有所不同,对大城市采用了过密抽样的方法,所以导致调查结果明显偏高。