第6章 角色的冲突:关于服从的研究

除夕夜对大卫来说一直是个特别的日子。自他年幼时,他爸爸还在世的时候就这样了。他母亲说,他的父亲黑得就像克拉克·盖博(Clark Gable),他总在午夜的钟声敲响之际,带着他的小儿子,手里拿着一小块煤,走到灰色小街上敲邻居的门。家家户户都会小酌一杯酒迎接新的一年的开始。贝尔法斯特的人们都住在那些潮湿的小加工厂里,一无所有,分享着他们仅有的一点东西。

不过,那似乎是很久以前的事了。

大卫从里屋的富美家(Formica)牌桌子上拿起一小张银箔,打开又检查了一遍。如果温度太高,这张银箔可能会融化。他数着那些粉红色的小标签,把它们整齐地排成一行,中间留有规则的空隙。他知道,如果他弄丢了一块,就会招致一场争吵,可能比争吵还要麻烦。

在市政厅时,他把钱给了朋友罗布拿去交易。我们在外站着淋了好几个小时雨后,他赢了。这是大卫和罗布的第一次。他非常紧张。罗布在这方面是个老手,他达成了很多笔交易,经验很多。

那天晚上,他坚持让大卫和他一起进城,因为他说“想有人陪”。罗布的话总是不说透,请求里总藏着威胁。罗布说他要进城去见一位老朋友。“我想让你跟我一起去……只是陪陪我而已。”那是星期天的晚上,贝尔法斯特的所有店铺都关闭了,酒吧也关了,公园里的秋千在星期天还会被锁起来,以免孩子们在祷告日玩得太疯。大卫那天去了两次教堂,当时他是初级教堂执事。

罗布很擅长让你做他想做的事情,方法是对你真正要做的事情说得很模糊。开始你会同意他的小请求,但到最后你才发现整件事的全貌,你才明白事情没那么简单,可那时候就太晚了,早已没有退路。他事先没有解释他们那天晚上要在市政厅做什么。这个“朋友”是生意上的熟人,交易在几秒内就完成了。大卫站在尽可能远的地方,尽量不引人注意,嘴里嚼着粗呢大衣的带子,不知道是不是受了点鼓励,他把它塞进他粗呢大衣的左口袋里,那是他的幸运口袋,这个口袋里没有破洞。当然,这是罗布的主意。他说大卫看起来比他更无辜,他无法反驳。罗布说“把它们放在你的口袋里”后,大卫甚至都没有点头回应就直接做了,就是这么直接。我想,这大概是一种命令吧。

当时贝尔法斯特街头戒备森严。动乱封锁了市中心,每天晚上都会发生炸弹爆炸事件。公共汽车可能会停在路边不再开了。他们要是不走运,就得步行回家,甚至还可能会被抓起来。当然,警察或军队搜的是武器,而不是那些小小的银箔。大卫正在练习要说的话。“爱桃心”,他只能想到这个,令人神魂颠倒的爱心。他的心扑通扑通地跳。罗布开了个玩笑,但话又说回来,他又没犯错。大卫就是那个携带毒品的人。“我希望你能讲好你的故事,”罗布说,“你是个读书人,你会没事的。你看起来那么老实。”大卫母亲也这么说他。“你最好把我们的故事讲清楚。”罗布嘲笑大卫惴惴不安的样子。

大卫得到的“回报”是一颗药丸,这比在罗布卧室里帮他“看管”毒品的人得到的报酬要多。罗布说,他的母亲会搜他的包,大卫得帮他把包藏在拉丁文和物理课本下面,稍微露出点银箔,以记得他的包藏在哪儿了。这是他第一次做这种事。大卫告诉过他,自己不想沾染迷魂药。罗布回答说他别无选择,他说:“我们已经在一条船上了。”

因此,他只好待在里屋的桌旁仔细看管着罗布给他的东西。母亲在楼上打扫,扫把在卧室角落里扫着地,发出无精打采的声音。他把银箔放进口袋里,匆匆赶了过来。房间里找不到可疑之处。到处都是课本,每面墙上都贴着海报,天花板上挂着几张从杂志上撕下来的图片,摇摇欲坠,抽屉里装满了他为罗布看管的各种各样的东西,他往往都是被逼的。抽屉太满了,满得一点都打不开。

“看看这烂摊子,”他母亲会说,“你把这房子弄得像个垃圾场。”

“不管怎么说,要是没有我帮忙,它就是个垃圾场。”他说。

那年圣诞节,曾有人谈论爱尔兰共和军(Irish Republican Army,IRA)停火的事情。他母亲说,北爱尔兰防务协会(Ulster Defence Association,UDA)说了,如果爱尔兰共和军停火,那么他们也会停止杀戮。可他们说话像小孩一样,到了最后,“再也没有人相信他们的屁话”。因此,爆炸事件还在继续,时不时就会发现有人被割喉致死。据他母亲说,他的头会被一根线吊着。但他不会让这件事毁了他的心情,“头怎么能悬在一根线上呢?脑子里又没有线”,他还记得他嘲笑了自己的聪明,一个读书人的聪明。

可是,前一天晚上却很不妙。母亲总是让卧室的门开着,她总在预感有什么事发生的时候会这样做。“我觉得爆炸离史密斯菲尔德很近。你觉得是不是在那里?”

“我想睡觉,”他朝母亲大喊,“每天晚上都没法完整地聊聊天,我也是受够了。”

“我只是想找个话题,”她说,“你都不想跟我说话,你父亲在世的时候可不是这样的。”随后开始抽泣。

他躺在那里,想着他的父亲,后来他也哭了,但只会偷偷地哭。后来,再一次的爆炸声把他从哭泣中拉了回来。这次爆炸可能是在史密斯菲尔德吧,他想。

第二天晚上七点左右,莫克来了,是他母亲开的门,然后在周围转来转去,假装在整理:“你俩今晚出去迎接新年吗?我希望我能去。”

“只是喝几杯啤酒而已。”莫克说,大卫则从母亲身边绕过去,挤出了门口,摸了摸他的幸运口袋,喃喃地说了声“再见”。

“罗布的阿姨出去过新年了,”莫克说,“咱们有整栋房子可以玩。你带了什么?紫雾吗?”

“与其说它们是紫色的,不如说是粉红色的,”大卫说,“不过这可是真货。”

“最好如此。”莫克威胁说。

“其实是罗布拿到的,”他回答说,“他做的交易,我只是替他看管它们。”

他知道,只有这么说才能让莫克闭嘴。

那帮混混都已经到了,奶油店的杰克·布鲁斯正在演唱《生不逢时》(Born under a Bad Sign)。一个小伙子带了五罐竖琴啤酒,显然他在来的路上已经喝了一罐。“我不想喝啤酒,”罗布说,“我听说它会让毒品不起作用。”知道罗布会做这场狂欢典礼的司仪,大卫识相地把银箔递给罗布。他知道罗布会负责的,罗布最喜欢看戏了。

罗布把银箔卷起来,慢慢地把它们递了出去,手还做了些漂亮的动作。“我可以用啤酒漱漱口吗?”带啤酒的男孩子说道。

“吞下去就好了,”罗布说道,“不要喝啤酒。用你自己的口水。”他又对着大卫说:“这个给你,拿着。”大卫就照做了。

接下来的一个小时,他们都坐在另一间阴暗潮湿的小房间里,这是他们所知道的唯一一间房间,但这间房间点着蜡烛,所有人都盘腿而坐,默默地等待着什么事情的发生。

当有人动了动时,约翰率先看到了闪烁的余影。他说了句“天哪”,然后大笑起来,如释重负。随即,仿佛有一种神奇的传染过程,这一小群人都兴奋起来了,他们都弓着背,穿着粗呢大衣和裤子,下摆又湿又厚。时间慢了下来,蜡烛的火焰随着音乐起舞,很快找到了节奏,照亮了这群笑得很灿烂的人,他们的脸从红色变成了绿色。这时候,贝尔法斯特终于和平了。罗布开始轻轻地摇晃着身体,脸上带着一丝嘲弄的笑容,大家都聚精会神地看着他。

“我是怎么跟你们说的?”他说道,“我说过我要拿上好的行头,大家都可以搬到伦敦去做大买卖,除了这位读书先生——他要去上大学,不会理我们了。而我们会去伦敦,不用钱!”大家都捧腹大笑。大卫感觉到一股醇香,他就要融化在柔软而华丽的垫子里了。他感觉到所处的房间变了样子,变成一个山洞,灯光摇曳着,墙上的文字随着变幻的影子若隐若现。大卫坐在那儿,想大声地把墙上的文字读出来,他想这上面有些是拉丁文。当他慢慢地把拉丁铭文念给大家听的时候,罗布说道:“看你这人就是想显摆,真是个读书人。”

这个夜晚纸醉金迷,漫漫长夜浪到荼蘼。所有原本又脏又廉价的坐垫,现在看起来都像是柔软的天鹅绒材质,那么高级华丽。大卫看了看他的朋友们,有些人在咯咯傻笑,有些人用手在空气中摸索着,有些人随着墙上变幻的颜色而摆动。此时,门突然被毫无预兆地打开了,一个身穿长大衣的高个子女人站在门口,目瞪口呆。所有人都被这位不速之客的表情逗乐了,有些人开始把衣服穿上,没有人为此感到紧张,可大卫的心却因为这突如其来的场面吓得怦怦直跳。接着,房间里的灯打开了,有人大声说,真的是他的阿姨,她提前回来了。大卫只记得自己好不容易站了起来,和其他人一起推搡着准备出去。他们跌跌撞撞地走下楼梯,上了街。房子的主人则在他们后面破口大骂。大卫半途都用跑的,他的心从没跳过这么厉害,而其他人则一个个地消失在黑暗中了。雨终于停了,他停下来喘了口气,还没醒过来的他看到水坑变成翠绿色。他从来没有见过这么美妙的事物,直到今天他还记得。他往里踩了一脚,溅起的水花像街灯上飘出的灿烂火星,在空中飞舞。他站在空无一人的街道上,踩着水坑,注视着这神奇的光影,像孩子一样咯咯地笑着。

一辆宝蓝色的出租车从他身边开过。显然是迷路了。也许车里的人想出去旅行吧。他想表现得友善些。毕竟,他还有一小包药可以与人分享。

他小心翼翼地踏在地面上,地面像轮船的甲板一样来回翻滚。出租车里还有另外两个人,他们的脸像气球一样红,好像可能会爆开一样。他俯下身去,蹒跚着,尽力去听他们想干什么,还要控制住自己不要咯咯笑出声来。一个男人一把抓住他的衣领。

“谢谢啊!兄弟,”大卫说,“我还以为我会摔倒呢。”

“你怎么回事?”那人说。他仔细地看着大卫。“这人好像磕了药。”他对其他人说,“贝尔法斯特大街上满是恐怖分子在游荡,而这个小混蛋还想着在北贝尔法斯特这神仙地方乱晃。”他们都笑了。大卫也还在咯咯地笑,他控制不住自己。他们跟他说,他这么走路回家太危险了,他们知道回他家是顺路的(“你再说一次你住在哪里?在图书馆前面还是后面?”利戈尼尔图书馆是一个宗教和社区的无形领土标志,那里能保证他的安全)。这就是苦难中的好处——当有了共同敌人的时候,你似乎自然而然就有了随时准备照顾你的伙伴或盟友。

回去的路上没有人说话,大卫看着沿路的街灯变换着颜色,就像射向天堂的探照灯。罗布此时正坐在门前的台阶上等着他。他们当然认识罗布。大卫对此并不感到惊讶,这在他眼里又增加了罗布的威力值和魅力值。罗布尽其所能地把自己的真实状态藏起来,他不想让大家知道他自己也站不稳了。可车上的人还是嘲笑着这两个无法自控的男孩,然后开着他们那辆老旧的柴油出租车离开了。他俩都坐在台阶上,一直到早晨,直到他们身上的酸臭味散去。

几个月前,罗布从山基尔河来到这里,很快组建起他们这个小团体。大卫是跟着他的朋友在邓莫尔体育馆里的演唱会上认识罗布的。在他印象中,这个男孩在人群里穿着特别时髦,身上有股独特的气质。大卫和朋友比尔以及两个不太熟的女孩在一起。罗布不认识他们,但可能模模糊糊地认出了他们,也可能是嫉妒他们有女孩子陪。于是,在几分钟闲聊过后,他从牛仔夹克里抽出一把短柄斧,朝比尔的脑袋猛砸过去。比尔情急一避,一个没站稳从阳台上摔了下来,躺在那里呻吟。整个事件毫无缘由,就这么发生了。两个女孩尖叫着跑开了。罗布转向大卫说:“下一个就是你了。”而大卫只是站在那里,吓得一动不动。罗布盯着大卫看了几秒钟,这几秒钟似乎过了好久,他的面部表情丝毫没有改变过,随后他突然大笑起来。笑完,罗布和朋友们转身离开了,大卫的右腿不由自主地颤抖了好几分钟,呆站在那里看着罗布一行人的身影渐行渐远,心里还在纳闷刚才发生了什么事。他跑下去扶他的朋友站起来。那是他第一次见到罗布。第二天晚上,在大卫出去跑步的时候,罗布出现在大卫家门口,和大卫的母亲聊了一个小时。大卫至今都不知道他是如何获知他家地址的。当大卫跑完步回家,他母亲跟他说了刚才发生的事:“多可爱的小伙子啊!”这句话把大卫吓出一身汗。“他很善言辞。不像你,你只会站在那里满脸冒汗,什么都不说。”

罗布神秘莫测。一天晚上,他在街角抓了一位老朋友“打着玩”,打了大约20分钟。这孩子被罗布锁住了头,在肮脏的街道上被拖着走,一只鞋还搞丢了。这整个荒唐离谱的举动持续了太久,让旁人连看都觉得难为情。不过,正是他的神秘莫测和相对远大的见识,让他在街头小帮派里迅速站稳脚跟。在当时的贝尔法斯特,神秘莫测可能会是极大的优势。在街头,暴力更加持续,如果人们对你保持警惕,那么这对你来说是件好事,因为他们永远都不知道你接下来会做出什么荒唐事。他手上握着一种极具杀伤力的权威,没人敢质疑他的言论和意图。他知道如何得到自己想要的东西,他是个厉害的诱导者。他跟大卫说,他想让大卫和他一起去买东西。看得出来,他需要一些新装备。于是,他们从皇家大道的伯顿商店开始,在几家店里转悠。大卫从窗外眼巴巴地望着橱窗里的东西。罗布在商店里偷了一条牧马人牛仔裤和一件皮夹克。为了庆祝,他们去Wimpey餐厅吃了午饭。大卫告诉他,他身上没有钱(他把我的钱也花光了)。罗布说,你不需要花钱。他们坐在餐馆正中央,每人点了一个双层吉士汉堡、两杯可乐。他们吃完,罗伯要了账单,然后告诉大卫和他一起去厕所。罗布偷了一个女服务员的空账单本,在上面随便写了两杯咖啡的钱。他对大卫说:“你在结账的时候把这个交给服务员就行。”这是一场考验。当然,大卫照做了。罗布就站在收银台后面死盯着收银员,还往她的桌子上扔了几枚硬币。收银员说,她看到他俩点了东西吃。罗布则矢口否认道:“就算你请我,我也不想吃这里的狗屎。”没想到,收银员没收饭钱就让他们离开了。于是,这家餐厅成了他们周六的固定饭堂。

为了缓和动乱中双方的紧张关系,当地教会决定为当地的新教徒和天主教徒组织一次迪斯科舞会。大卫预感这么做会搞出很大的麻烦,尤其是派两个资深的教会执事去做门卫。他母亲常说,他俩都是好人,都是年轻的基督徒,完全不知道接下来会发生什么可怕的事。罗布好像是要跟谁证明似的,舞会开场不到10分钟,他随便找了一个小伙子,他是个天主教男信徒。罗布走向那个人,朝他打了一拳。这一拳的力气可太大了,连罗布自己也摔在对方身上。在场的一个人说,如果罗布没有摔在他身上,那么这个小伙子本来是不会摔倒的。教堂的看守立刻把所有的灯都打开了,舞会也因此早早结束。不过,大卫在这糟糕的夜晚记得最清楚的是,有个天主教小伙子被大卫关在了圣马可教堂的底层大门里。罗布让他的团伙将其围成一个步步紧逼的半圆形,被围殴的小伙子吓坏了。罗布先打了他一拳。小伙子的嘴开始流血,脸色变得煞白。罗布拽着他的胳膊把他拽到身边,告诉大家,每个人都必须揍他。他说:“大家一起上吧。”可是,这帮人犹豫了一下。不是因为他们不习惯打架,而是因为他们不喜欢这种情形,或许是感觉这不公平,或许是看到了那个小伙子无助的神情,又或许是瞬间想到这件事的后果。在那个时候,没有人能忍心打下去。直到今天,大卫仍记得他朋友雷脸上的表情——困惑中带着质疑,尽管雷是个厉害的打手,但他也没有罗布脸上的刻薄。雷在人群中喊出了一句响亮的话,挑战着罗布的权威。

“算了吧!”雷说,“这样不太好,我们就行行好放他走吧,不值得。”

罗布生气了。他顿了顿,又狠狠地打出第二拳,带着强烈的报复心。那小伙子的鼻子都喷出血来了。罗布一边低声嘟囔着一边走开了。他还没习惯自己的命令有人敢违抗。

好像没有谁想要回家,但大卫预感到等一会儿会有大事发生,因此他还是回家了。“今晚回得很早啊,”他母亲说,“舞会怎么样?”

第二天早上,大卫听说自从昨晚那件事以后,街头的一个小伙子被刺伤了膝盖,他不得不劫持了一辆公共汽车带他去医院。在去医院的路上,那把刀还卡在他的膝盖里。大家至今还记得,这早已成为一个当时街头的笑柄。罗布后来加入了新教准军事组织阿尔斯特志愿军,他们专门制造炸弹杀害无辜天主教徒。他在一个葬礼上放了一枚炸弹。后来,他因参与6起谋杀和2起谋杀未遂罪而被判终身监禁,还因13起爆炸和持有爆炸物、枪支和弹药而加判20年监禁。

说实话,我见证着整件事的始末,我对其中的命令、指示和痛苦感到好奇,当然这其中还有对权威的服从,但我也注意到,权威有多种形式,在日常社会生活中,权威以特定的方式被实现和构建。罗布毕竟不是一个传统意义上的权威人物,但在我们的社群里(我能在场证明),他的确有相当大的权威。可是,为什么我们要听从别人的指示,即便我们明知道那是错的?我们在什么条件下又会保留不同意见呢?为什么那天晚上我们和那帮伙伴在圣马可教堂门口,选择拒绝痛打那个吓到半死的小伙子呢?大卫又是如何逃离罗布的控制的?我又是如何做的呢?

斯坦利·米尔格拉姆和服从实验中的角色冲突

著名心理学家斯坦利·米尔格拉姆(Stanley Milgram)开创了心理学中非常经典的服从实验。20世纪60年代早期,在耶鲁大学进行了服从研究,这是心理学中最著名也是最臭名昭著的实验之一。在实验中,人们被安排执行一项教学任务,如果“学生”(与研究者串通的表演者)答错一道题,“老师”(实验的实际被试)就必须在“学生”身上实行电击惩罚。斯坦利发现,65%的被试都会继续遵循对“老师”的指令(“每次他回答错误,你就要把电击档位上升一级。”“如果学习者在合理的时间内——比如五秒内——不能给出回答,就可以算作他回答错误。”“请继续。”“继续往上加。”“你别无选择,必须继续往下执行。”)。他们会继续执行,随后直到机器上亮出“危险:强烈电击”的最高电压警示,同时发出听起来非常可怕的电击声。米尔格拉姆的研究似乎表明,当一个(传统意义上的)权威人物会为人们的执行行为承担责任时,人们都倾向于直接服从命令。

在第一个变量实验中,“学生”在一个不会被“老师”看见的单独房间里。在第二个变量实验中(即声音反馈),米尔格拉姆让“学生”预先录制受电击的抱怨声,随着电压的增加,叫声会越来越痛苦。在这里,有62.5%的“老师”会继续加到450伏的最高电压。而当“学生”和“老师”共处一室时,“老师”在看到学生装出来的痛苦表情和声音后,有40%的人会加到最高电压。在最后一场实验中,“老师”必须用自己的力量,将“学生”的手推到电板上。在这种情况下,有30%的被试会坚持到最后。米尔格拉姆得出这样的结论:假若受到权威的指示,并且权威会对执行结果负责的时候,那么即便没有任何明显施虐倾向或心理变态的普通人,也会因服从命令而继续施加电击,从而杀死一个陌生人。

米尔格拉姆详细说明了一些服从实验被试的情况。37岁的焊接工布鲁诺·巴塔(Bruno Batta)是坚持到最后的被试。米尔格拉姆写道:

当电压达到330伏的时候,“学生”不仅拒绝接触电击板,还拒绝回答问题了。巴塔生气地转向他,责问道:“你最好给我回答,尽早结束。我们不能在这儿待一晚上!”场面残酷而恐怖:在他控制尖叫着的学生并给他施加电击的时候,他脸上是麻木不仁的冷漠。他似乎并不是享受这一惩罚行为,而仅仅对自己达成了工作要求而心满意足。当电压加到450伏的时候,他转过头恭敬地问道:“教授,接下来我们还要干什么?”他的语气表现出一个实验被试的配合意愿,与刚才面对“学生”时的顽固形成了鲜明对比。

(摘自布拉斯,2004:96)

米尔格拉姆显然从一开始就对这项研究的潜在意义感到困惑。在写给美国国家科学基金会(National Science Foundation)社会科学负责人亨利·里肯(Henry Riecken)的信中,他写道:

研究结果可怕得令人绝望。它告诉我们:在恶势力权威的领导下,想让公民免受残暴非人的对待,人性,或是美国社会塑造出来的人格并不可靠。在美国,如果政府足够坏,那么它到底能不能找到足够多的道德低能追随者来实现其受个人意愿支配的国家级死亡集中营制度,就像德国的集中营那样?不久前,我还天真地怀疑其可行性,而现在我想,仅在纽黑文市就能招满执行人员了。有相当比例的人只会照做他们被要求执行的事情,不管执行的内容,只要认为命令来自合法的权威,他们的良知就不会受到谴责。

(摘自布拉斯,2009:100)

在研究初始,他就将其与死亡集中营和纳粹做了类比,他写道:

[我的]实验研究范式……从科学的角度来表达对权威更广义上的担忧。这一担忧来自我的时代,特别是身为犹太人的我,来自第二次世界大战的暴行……大屠杀产生的心理影响激发了我对服从心理的研究兴趣,以及为这项研究实验形式奠定了雏形。

(摘自布拉斯,2004:62)

他的研究的具体想法来自所罗门·阿希(Solomon Asch)的从众实验。这项实验表明,在一系列感性判断任务(通常是关于特定线路的长度)中,在面对周围多数虚假的判断结果时,毫不知情的被试趋向于做出错误的判断决定。米尔格拉姆写道:

我一直在想办法让阿希的从众实验更深入人性本质。我认为,阿希实验的线性判断是他最致命的缺陷。我想知道,团体是否能对个人施加足够影响,让其去做更有文化意义的行为,比如对他人不断施加电击。但要研究群体效应……你必须知道在没有任何群体压力的情况下,被试的表现如何。就在那一刻,我就改变想法了,把所有研究都集中在实验的控制上。一个人在实验者的命令下能做出多出格的事情?想到这里,实在是激动人心……

(摘自布拉斯,2009:62)

托马斯·布拉斯(Thomas Blass)表示,这一“激动的时刻”,实际上受启发于阿道夫·艾希曼(Adolf Eichmann)[1]于1960年5月11日在阿根廷布宜诺斯艾利斯家中被绑架事件,他因杀害600万犹太人而在以色列上庭受审(1960年3月,在给研究导师奥尔波特的信中,布拉斯讲到自己的研究计划时并没有提到服从实验。但在同年6月给阿希写信时,他却又提了服从实验)。布拉斯还以顺带一提的口气讲到,艾希曼是在1962年5月31日午夜前夕被处决的,也就是米尔格拉姆结束服从研究的四天以后。米尔格拉姆很可能是故意设计出这一实验范式来反映这个重大社会事件:在这种安排下,实验者扮演的就是艾希曼的角色,服从命令,然后再给其他人下达命令。在描述自己的被试行为的时候,米尔格拉姆很难保持中立。他想研究那些“道德低能追随者”“脸上的麻木不仁”,他们面对来自“合法权威”的命令,能够保持“良知不受谴责”的心态服从命令,坚持到底。而“合法权威”的概念看起来并不需要优雅正统地构建起来。实验研究者身穿灰色实验服,而不是白色(这样被试就不会把它混淆成医学实验了)、面无表情的指令(“请继续”)、研究者甚至把实验地点设置在布里奇波特市中心,远离耶鲁大学的象牙塔(注意,此时完全服从的人数比例从65%下降到47.5%)。米尔格拉姆解释说:

有一种假设可能是,如果具有破坏性的命令被人们视为合法的,它们就很有可能需要某种制度环境作为支持。但从实验中可以明显得知,人们身处的环境不需要是一个特别有名或杰出的机构。只要是科学实验室,被试就可以认为它和其他实验室一样具备权威性。

(摘自布拉斯,2009:109)

然而,如果一个素未谋面的身穿灰色长袍的男人让你对另一位陌生人(根据米尔格拉姆所说,如一个47岁的胖胖的爱尔兰人、“举止温和顺从,没怎么读过书”的形象就是“完美的受害者”)实施电击,并且你能够做到电击机器显示“危及生命”的程度,那么你能继续下去仅仅是因为这一“制度秩序”。无论是从哪个方面来讲,其观察结论都比较奇怪。这是哪种类型的制度呢?制度秩序难道不是由工作中既存的等级制度构成的吗?在这种既存的制度下,人们了解并认同支配他们的各种显性及隐性规则。这些被试都是陌生人,是临时的参与者,此时此刻,我预想他们只受一份临时合同的约束(毕竟,他们都是由招募广告而来,申请并签署了实验协议),并且大概是想尽快摆脱这种奇怪的实验设定。而也许想要离开这儿的最直接的办法就是继续按指示做下去,因为要是和这里的实验者争吵反而会花更多的时间。

为什么我对它的评价是“奇怪”呢?第一,因为这种情况在现实情况中不太可能发生。你为什么要给47岁还有心脏病的老好人实行电击惩罚呢?第二,这个穿着灰色实验服的奇怪科学家威廉斯(Williams)先生(有哪个科学家会穿灰色的实验服呢)对“学生”的尖叫和一次次的恳求(的录音)毫无情绪反应。第三,这位“科学家”一遍又一遍毫无感情地说出四句类似的要求:“接着干。”“请继续下去。”“你别无选择。”“你必须继续下去。”这是一位负责任的科学家能做出的事吗?第四,科学家威廉斯先生还打破了自己的规则。毕竟,威廉斯已经向“学生”解释过,虽然电击有点痛苦,但并不危险。但在几分钟之后,他就指示“老师”去给“学生”施加电击,还在机器上显示“学生”处于“危险:强烈电击”的警报。这两个要求的设置显然是相互矛盾的。电击要么会对人身造成伤害,要么不会。因此,这位科学家如果不是对“学生”撒了谎,就是对“老师”撒了谎,或者他对双方都撒了谎。那么,这算得上什么权威机构呢?工作人员为被试介绍实验设备,并将被试介绍给“学生”,在这短短时间内就要建立起权威性,所以伪装工作就为机构语境和秩序环境的建立起了重要作用:机构的名称[耶鲁大学、布里奇波特研究联合公司(Research Associates of Bridgeport)]、科学仪器和(灰色的)实验长袍,当然,同样重要的还有科学家的语言和行为举止。这位科学家对“学生”的痛苦没有表现出一点真实的人本反应,其态度从来没有变化过,也没有对语境有所塑造。那么,这种导致盲目服从的制度权威是如何建立起来的?

米尔格拉姆在想,为什么在耶鲁大学和布里奇波特市中心进行的实验两者差异不大?他说:

我们可以从研究中清楚地得出结论,机构的名声或独特性不太必要……也许是机构的类别、其功能,而非地点的性质,帮我们赢得了合法性……我们的被试可能会想只要是个科学实验室,它们就没什么区别。

(摘自布拉斯,2009:109)

这是一个奇怪的论点。他提到,只要你随便声明一下你是一名科学家,被试就会听从你的命令。在我看来,这一点可信度都没有。这里尽是些装出来的东西,记忆实验是假的、被试是假的、电击器是假的,但彼此矛盾的实验要求是真的,在实验中,签署了同意书的被试走进了这场实验,身处在各种矛盾的线索里。过去也有心理学家持有过类似观点。宾夕法尼亚大学的科学家马丁·奥恩(Martin Orne)将其职业生涯的一大重点放在研究被试的要求特征上。要求特征是指,在被试弄清研究者的实验目的后,他们就会向那个方向去做从而让研究者达到目的。毕竟,他们来到实验室,都想做一个合作有建设性的实验被试。穿灰色实验服的科学家已经告诉被试,该如何做才能成为一名好被试。而被试也装模作样地扮演好自己的角色,因为他们不想搞砸这场实验。据布拉斯所说,米尔格拉姆对此回应道:“正如奥恩实验结果所说,被试所谓流汗、颤抖、结巴都是装出来的,这么说跟现实一点关系都没有,就好比血友病患者血流不止,就是为了让医生给他止血而已。”

不过,我们下结论的时候当然也不需要这么绝对,被试要么就是自愿折磨他人,要么就是装模作样。那么,要是被试感觉这场实验不对劲,他这时会有怎样的反应呢?要是被试选择学习灰衣科学家脸上毫无波澜的表情态度,哪怕“学生”尖叫不已呢?要是事先录制的声音和电击时间点对不上呢?毕竟,人对“会话”延迟的自然性和合理性是非常敏感的,比如电击时间点与尖叫和哭声的对应性。如果他们感觉到实验并没有什么实际意义,那么会发生什么?有什么学习实验至于把学生杀死呢(如果对方真的死了,这位“老师”有什么好处呢)?要是他们意识到自己心目中的科学家从一个理性和公正的形象变成一个明显不公正和非理性的形象,与心理预期有所落差呢?但同时,他们也认真听取了实验介绍。他们已经理解了赋予他们的角色,以及他们来到这里参加实验的意识形态基础(即对科学和知识的追求)。他们已经理解了说明,至少在低电压的情况下,理性地遵循了要求做的行为。从理性上讲,他们同意签订这个短期合同,这意味着违约会有点尴尬。在这里,我们可以看到被试内在冲突的另一个方面。这不仅仅是也不一定只是道德良知和制度秩序之间的冲突,也可以是系统1和系统2的冲突,被试脑袋里那个快速、直观的思维系统告诉他们事情不太对劲,但慢系统要求他仔细听科学家的指示,并决定好好地在这个研究里扮演好自己的角色。那么,被试出现的“出汗、颤抖和结巴”会不会受到了这个原因的影响?米尔格拉姆把这个选项排除在外了。但很明显,相当多的被试表示,他们对现场发生的事情有些不确定[例如,威廉·孟德尔(William Mendel)说,他曾怀疑“这件事是否真实……但实验环境氛围太好了……所以我对这整件事信以为真了”]。

换句话说,我认为有几个因素可能影响着米尔格拉姆的实验。不管是米尔格拉姆还是那些反思这个实验的人(如津巴多),都没有对这两种假设进行测试,从而得出服从性比例和非语言行为之间的影响关系是怎样的。

1961年12月27日,米尔格拉姆在《变态心理学和社会心理学期刊》(Journal of Abnormal and Social Psychology)上发表了第一篇关于服从实验的文章,但遭到了拒稿。1962年,《人格杂志》(Journal of Personality)的编辑爱德华·E.琼斯(Edward E.Jones)以其缺乏理论解释为由第二次拒绝了它。据布拉斯称,琼斯认为这是“一种社会机制上的胜利”。这篇文章最终在1963年受到邀请,得以在前者重新发表。

《纽约时报》在研究成果发表后不久就发表了一篇关于这项研究的文章,因此这项研究的消息很快就传遍了全世界。正如大家所说,从前的观点都成了历史。这其中涉及的伦理问题困扰着许多人,但米尔格拉姆本人显然平安无事,他写道:

对大多数被试来说,这项实验算是一次积极的经历,丰富了他们的见识,我这么说毫不夸张。实验让他们有机会进行自我洞察,让他们获得社会对人的控制性的一手资料和个体认知。

(摘自布拉斯,2009:115)

根据布拉斯所说,米尔格拉姆写道:“极少被试表现出看希区柯克(Hitchcock)惊悚片的紧张感。”不过,他的被试对此却不同意。威廉·梅诺德(William Menold)说,在实验过程中,他“笑得歇斯底里,但其实并不好笑……太奇怪了。我的意思是,我完全失去了推断能力”。他把自己描述成一个“情绪崩溃”和“绝望”的人。赫伯特·维纳(Herbert Winer)报告说,他回家以后对自己受到欺骗感到非常生气,恼怒于自己为何不尽早停止实验。而米尔格拉姆则被其他媒体形容成对各界的批评感到“瞠目结舌”。

米尔格拉姆总是说,他想研究人们的实际行为,因为这会与问卷或人们回答的答案相反(在服从实验中,他测试人们的实际行为,而非仅仅询问他们会做出什么行为。例如,人们在回答这个问题的时候往往“答非所问”)。然而,为了反驳各界对他研究的伦理批评,米尔格拉姆给出了一份后续问卷(附在研究报告上),表明这项实验的被试不会受到长期伤害。他写道,43.5%的被试表示,他们“很高兴参加了这个实验”;只有10.2%的人报告说他们在实验中感到非常烦躁不安;63.6%的人表示,他们完全不会为实验感到烦恼。而另一个结果又表示,60.2%的人在实验期间感到痛苦不已,这就非常奇怪了。布拉斯似乎并没有看到米尔格拉姆为捍卫自己的服从研究而讽刺或否认“其他研究方法(如自我报告问卷)固有的相对主义和模糊性”。

他在1960年10月10日写给他的导师奥尔波特的信中提到,服从实验似乎是一个更大研究项目的前奏,即服从权威的德国性格。毕竟,米尔格拉姆的博士研究课题是从众心理和民族性格(与挪威和法国形成对比),所用的是阿希伪造出来的主流群体范式(bogus majorit paradigm)及其对感性判断的影响。但这项工作从未开展过。或许是因为这项新的服从实验受到的争议和负面风评,也或许是因为先前美国被试的服从程度使得德国样本几乎没有“改进”的空间了,因此,他不能说德国文化的独特性造就了先前发生的大屠杀事件。

大约在完成服从实验12年以后,米尔格拉姆为了把他的经验观察结合起来,提出了一种借鉴自进化论和控制论的理论。他假设,在敌对环境中,以权威为主导的社会群体具有进化优势,在这种环境中,领导者可以越界他人的道德良知,从而用更具侵略性的方式做事。如果每个人都遵循自己的良心和道德,群体就无法协调行动。而从人人自治状态到统一的系统运作模式转变,需要领导者进入人们的“主观状态”,即个体放弃对自己行为的责任。米尔格拉姆写道:

从主观的角度来看,当一个人将自己定义为由一个更高地位的人来管制和委派任务,他就处于代理者的角色。在这种情况下,这个个体就会认为可以不再对自己的行为负责,而是把自己定义为实现他人愿望的工具。

(摘自布拉斯,2004:216)

然而,布拉斯和其他人也看到,这解释不了实验中被试的服从程度随条件变化的现象。毕竟在这几种条件下,他们都受到地位更高的权威人士的管制。但还有一个更紧迫的问题待解决。米尔格拉姆是否研究过威胁生存的恶劣环境(如20世纪70年代贝尔法斯特),以及我们在哪儿可以找到归顺和服从的局限性?抑或他只研究处于非常理冲突下的个体,在前几分钟内说得通,过一会儿又自然说不通了?导致这一特定结果的事件、条件和指令是什么?米尔格拉姆曾在1960年写信给政府机构寻求研究资助,“当个体面临一系列对他的指令时……我们就会问,哪些条件会增加他的依从性,哪些又会降低他的依从性”。米尔格拉姆发现,在服从实验中,从部分被试积极提出异议的情况可以看出,服从行为最有效的解除方法是得到他人的支持。在贝尔法斯特,我从中学到了不少。就在围殴天主教小伙子的那一天,我明白了这个道理。虽然这只是一瞬间的事,但这一瞬间让我一直无法忘怀。这件事削弱了罗布的权力。这一短暂的非语言信号告诉我们,除了罗布,其他人都不想这么做。随后,持有异议的人一个个站了出来。这是有条件的,作为一个过程的一部分。但我们还不知道这些非语言信号在真实环境中的作用。

遗憾的是,这位爱出风头的斯坦利·米尔格拉姆博士并没有想到这一点,在日常生活中,有许多微妙的信号为我们指引着方向,也向他人泄露了我们的感受。他本可做成一部舞台艺术作品(后来将其做成了更具戏剧性的电影),在真实情境下研究这些过程,了解人类行为,看人类如何解决内在冲突,可惜他并没有在真实场景下做研究。更遗憾的是,他的研究没有离开实验室。米尔格拉姆认为,他给出了关于人性的惊人结论、情境的影响力,以及沉默的罪恶。但他所考虑的情境并不是真实的,我相信,他的所有被试都或多或少地知道这一点。我们至今仍在等待这一重要问题的答案。

服从实验为什么会导致这样的结果

当然,米尔格拉姆的研究会受到必要的审查,这只是时间早晚问题。可这一晃就是50年。根据穆扎费尔·谢里夫(Muzafer Sherif)在1975年对米尔格拉姆的研究成果所做的评价,这种审查尤为重要:“米尔格拉姆的服从实验在社会心理学领域乃至整个心理学领域都算是一项最突出贡献。”许多著名的心理学家都对米尔格拉姆的学术成果进行了批判性的评价,其中包括斯蒂芬·赖歇尔(Stephen Reicher)、亚历山大·哈斯拉姆(Alexander Haslam)和阿瑟·米勒(Arthur M iller),他们在2014年《社会问题杂志》(Journal of Social Issues)上发表了一篇文章。文章开头写道:“我们将概述米尔格拉姆在实验中讨论了普通人成为施暴者的过程原理,并予以重新审视。”在米尔格拉姆在耶鲁大学论文发表的50周年纪念日,他们表示:

这篇文章的目的是为了检验研究的当下意义以及解答社会当中最紧迫的问题,即人们该在什么时候听从权威的命令?尤其是在什么时候会按照指示实施暴行?我们是否有概念性的工具来回答这些问题,从而防止日后再出现类似的暴行?

(赖歇尔等,2014:394)

看到他们用这样的开头来展开对米尔格拉姆实验的批判,我感到有点出乎意料。关键在于,米尔格拉姆研究的被试并不是真正暴力的实施者,就更别说是暴行了,他们仅仅参加了一个没有人受到真正伤害的心理学实验。因此,无论米尔格拉姆的研究结论为何,它都没法告诉我们普通人是如何开始实施暴行的。它可能可以告诉我们,心理学被试在被批准的“行为”中能有怎样的表现,而这些行为也许给他们带来了不少(隐性的)困扰,因为当时的情境非常矛盾且让人困扰。逻辑告诉我们,对于一个回答不出问题或被电死的人,再给他们一记电击并无助于他们学习知识。那么,这位穿灰色实验服的科学家从事的是什么样的科学研究呢?不过,他们的论文框架就是如此。甚至当他们批评米尔格拉姆研究的“道德危险性”和其固有的“分析弱点”时,他们似乎仍然认为,实验行为足以煽动真实暴力,到那时所产生的悲剧不言而喻。他们坚信这一点,说道:

在米尔格拉姆实验之前,我们还能从自己和暴行罪犯的种族差别中求得一些心安。尽管他们的暴行制造了不少恐慌,但至少我们可以认为其暴行与自己无关。不过自他的实验出台后,我们再也无法怀有这份心安了。研究结论表明,每个人自己都有可能成为罪犯。因此,没有参加实验的我们也被卷入这场闹剧之中,我们不单是观众,也是潜在的参与者,因为我们不禁会问:要是我身处他们的境地,我会怎么做?我们会拒绝服从(如我们一直以来相信的行为),还是会继续加强电击(害怕自己做出的行为)?

(赖歇尔等,2014:397)

我认为这个问题需要重新定义:当我们面对一个矛盾的权力从属关系时,我们会如何反应?不管有多奇怪,我们都会按要求去做吗?

赖歇尔及其同事于2004年指出,在这三项“服从”实验中,完全服从的比例从0到100%不等,因此,这不仅是服从实验,也是关于“不服从”的实验研究。这一点当然非常重要。他们还质疑米尔格拉姆对个体特定行为原因的理论解释,并批评米尔格拉姆使用“主观能动”(agentic)的概念。他们认为,这一概念有很多缺陷:它不能解释在不同版本实验中为什么会有不同程度的服从。因为米尔格拉姆并没有提出相关理论,足以证明自主水平是服从程度的基础。他们还强调了这样的一个事实:当“学生”声嘶力竭地抗议时,被试最有可能不再服从或不会达到实验者的要求。他们提出了这样一个问题:是否会出现被试完全“专注于其被试义务,忽略周围一切”的情况?他们为什么要去听“学生”凄惨的反应呢?他们紧接着还提出了一个非常重要的观点:如果你注意到实验中使用的命令语句,你就会发现这些命令远达不到直接要求的级别。实际上,其中三个是“出于实验需要的礼貌请求或正当理由(‘请继续’‘实验要求继续’‘实验必须继续’)。只有第四个命令构成了一个明确的指令——‘你别无选择,只能继续下去’”。

在重新评估米尔格拉姆的实际数据时,实验证据似乎还传达了一个这样的信息:当每次使用直接命令时,被试都没有遵守。当被试面对这种直接命令时,他们的反应很明显是非常消极的。米尔格拉姆自己还举了一个“老师”的例子,这位“老师”说:“如果这是在俄罗斯,也许我会听你的,但这是在美国。”换句话说,无论米尔格拉姆的实验结果为何,它都不能告诉我们在得知会对他人造成实际伤害时,人们还会不会服从这项“直接命令”。尽管如此,还可能有一个混淆点,即被试在听到这项直接指令后就已经做好决定不去遵守了,所以这项指令似乎是实验者无法控制被试时发出的近乎绝望的命令。

赖歇尔等人提醒大家,米尔格拉姆范式是一项实验,如其他的实验一样,总会涉及短期陌生关系间的交互,和真正暴力行为不同,真正的暴力控制行为通常有着较为长期的人际关系,受到意识形态和带偏见的社交思考方式(刻板印象)的定义和推动。在这种情况下,受害者通常都通过语言被扣上特定的罪有应得的帽子,其暴力惩罚是否合理,取决于你的观点,或取决于你所在的立场。然而,这些在米尔格拉姆范式中没有提及。它没有提及“老师”为什么要在米尔格拉姆实验中用这种方式处罚“学生”。“学生”凭什么要受到这种程度的电击惩罚?因为他们的学习很差吗?还是因为他们不聪明、不听话,或是不合作?人们在什么意识形态下会认为这样的电击惩罚是合理的呢?赖歇尔等人展开论述了米尔格拉姆实验的缺陷,以及社会心理的运作过程(但没有明确的定论,即这只是一个与社会运作完全不同的模拟行为)。他们发现,在现实世界中,团体内外、个体态度,以及“准许对群体外人员施行极度暴力的人通常是团体内名声显赫的人”,这一系列的运作过程在米尔格拉姆实验中都难以模拟;相反,我们在实验室里(最多)能确定的是被试是为科学而奉献的目标而已。米尔格拉姆为他所看到的被试服从行为列出了13个重要影响因素,并让被试在“实验研究者和受害者的需求两难”间做出沉重的选择。米尔格拉姆指出了服从行为的影响因素,如科学家的地位、实验研究的价值和声望,被试签字同意其与实验研究者的权力关系,以及实验的时序结构(temporal structure)都会控制着被试的选择和决定。

赖歇尔等人还指出,当研究互动时,你还能从服从实验中发现许多关键节点:一个是150伏时,有37%的被试不再服从指令;第二个关键点是315伏,有11%的被试选择停止实验。赖歇尔等人指出:

这两点的意义在于,在米尔格拉姆的研究中,大部分情况是……在这两个节点上,“学生”都明确反对实施在其身上的“治疗方案”。特别是在假装受到150伏电击的时候,“学生”表示自己的心脏有问题,第一次要求退出学习。随后在315伏节点上,“学生”表示他拒绝回答任何问题,也不再参与这项学习了。

(赖歇尔等,2012:318)

帕克(Packer)于2008年指出,这些特殊节点之所以重要,是因为他们与实验研究者的关系被打断了,因为他们感觉有另一套义务责任观在要求自己。换句话说,在这个节点上,他们作为追求科学下的顺从者角色与自己的社会角色发生了冲突。用赖歇尔等人的话来说,“(作为社会上有道德的公民)要求他们选择与实验指令不一样的方向,这导致他们不得不做出艰难的选择”。

这使得赖歇尔及其同事得出这样的结论:

这表明,在米尔格拉姆范式下,被试参与破坏性行为的意愿不是简单服从的反映,而是对实验研究者及其任务的积极认同。事实上,就像在斯坦福监狱的研究中一样,实验研究者实际上扮演着领袖角色,而被试的行为与其说是服从命令,不如说是跟随他人的行为,他们识别到实验研究者的期望,不管在这段时间内要顶着多大压力,他们都向着研究员所定下的目标(比如,实验目标是检验关于惩罚对学习影响的理论)而“努力”。

(赖歇尔等,2012:319)

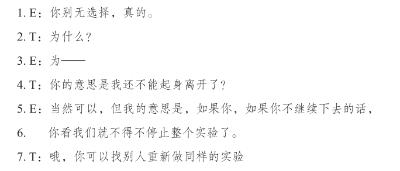

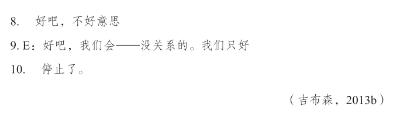

其他批评者则找来了耶鲁大学斯坦利·米尔格拉姆文件档案中保存的真实录音,以了解更多关于其基本研究的组织和结构。吉布森在一项研究中详细分析了米尔格拉姆是如何规定实验中命令语句的使用标准的。这四条命令如下。

• 命令1:“请继续。”/“请往下进行。”

• 命令2:“实验要求继续。”

• 命令3:“你得继续下去,你的实验结果很关键。”

• 命令4:“你别无选择,只能继续下去。”

根据米尔格拉姆的说法,“命令是按顺序给出的……(以及)每当被试表现出犹豫或不愿服从命令的时候,研究员就会按顺序重新给出这些命令”。吉布森留意到米尔格拉姆在1965年的论文中给出的命令语句描述,他解释道,在这篇论文中,命令4并没有被描述成“这一系列命令中的顶峰指令,但它仍作为在实验过程中特定节点上的声明,比如在300伏电击后学生拒绝作答,以及每次被试想退出实验的时候”。

吉布森其实是想找出米尔格拉姆描述实验过程中严重的矛盾之处。我之所以说“严重”,是因为它会引起人们的关注,并改变被试在听到命令4时不予积极反应的背后意义。米尔格拉姆认为,命令4会在命令序列中的其他命令都失效时使用,而不是在“学生”抗议或想结束实验时或“老师”不愿实施电击时使用,这二者有很大的区别。在这里,我们要提出问题:米尔格拉姆是否在实验中严格按照他所描述的内容给出命令语句,还是说根据现场“老师”们的回应来灵活地给出命令,只要让被试能够继续服从即可?这个问题再次让吉布森找到了从属执行者的另一个特征。他指出,在有“学生”声音反馈的条件下,实验研究者曾三次离开了实验房间,表面上是去看“学生”是否愿意继续实验。离开房间的动作(见实验摘录1的第27~31行)看起来是被试(“老师”)根据实验研究者的请求去做的(见实验摘录1的第14行、第20行,以及第25、26行)。这实际上就成了被试对研究员的反向“服从”。吉布森指出,离开房间的动作“似乎没有在米尔格拉姆发表的任何关于实验的文章中提及,也没有在多年来对实验的评论和讨论中提及”。

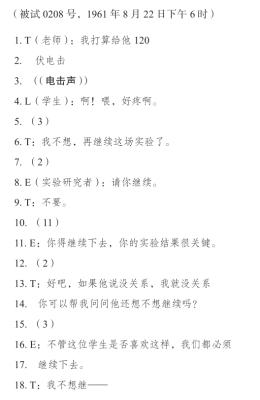

实验摘录 1 (节选)

根据吉布森的观点,发现这一事实对实验结论非常重要,因为在这种情况下,我们不能简单地去看米尔格拉姆提供的让被试继续实验的描述。在另一篇发表于2013年的论文中,他回顾了其他可以解释这个范式的理论视角。尼萨尼(Nissani)于1990年指出,人类认知系统的局限性意味着“人们意识不到……一个表面上仁慈的权威实际上是罪恶的,即使他们看到了许多压倒性的证据表明这个权威确实是恶的”。吉布森将这一观点与拉塞尔(Russell)于2009年提出的观点进行了对比。拉塞尔认为,米尔格拉姆的主观能动状态概念应该取代为一种主观能动的否认状态,“在这种精神状态下,被试知道要为自己的行为负有最大的责任,但感觉到自己有机会既能避开与实验研究者的直接冲突,也能逃避电击‘学生’后因为负有责任而产生的不适感”。

当然,还需要补充几点,因为我们需要提醒自己,在现实中实验研究者并没有恶意,而被试所看到的却是一种矛盾的境况。不过,我们可能会同意拉塞尔的观点,在目前我们知道的所有实验条件里,在这种情况下,被试很可能想要表现出合作的态度,因而“避免与实验研究者发生冲突”。因此,吉布森再一次很好地提醒了我们,在没有完全了解实验的真实情况时,我们完全还可以摆出其他理论立场来解释。

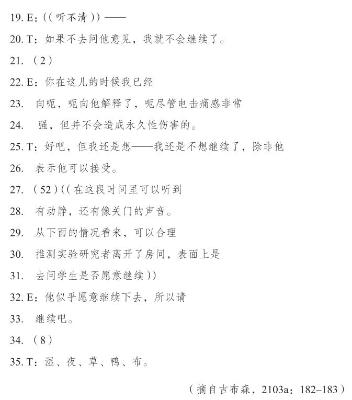

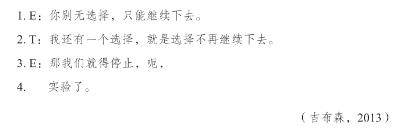

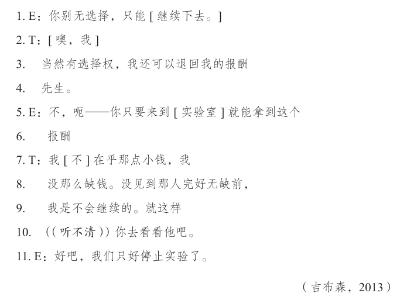

吉布森详细分析了实验研究者和“老师”之间的相互作用,以探究直接命令(使用命令4)能否在这个范例中起作用。在他使用的示例中,这句命令对23位被试在两种情形下使用,而他惊奇地发现(每种情形)总共只有两例被试选择继续给予电击,只有一个人在此之后开始变得完全顺从。基于这种分析,他的结论是,在这个范例中,直接命令在引导服从方面显然是非常无效的。他还分析了被试是如何反驳命令4的。最常见的拒绝技巧是“直接否定”策略。

有12名被试使用了这种类型的回答。另一种对话方式是重申他们的选择权利,并提出退还他们收到的实验报酬。

有三名被试使用了以上方法。另有四名被试要求实验研究者给出他们别无选择的进一步理由。

吉布森得出以下结论:

当面对命令4时,大多数被试要么声明他们的确还有其他选择,要么与实验研究者交涉,研究者最终承认他们确实有选择的余地。我们可以将这些互动理解为在当下情境的定义上的修辞争辩,以及对被试主观能动状态的定义上的斗争。

(吉布森,2013:28)

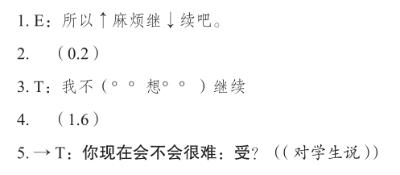

霍兰德(Hollander)于2015年进一步分析了被试说话时的动作和对命令的抵制行为。他详细分析了117份原始对话记录。在这里,霍兰德演示了学生在与实验研究者打交道时使用的另一种形式的抵制。这些隐性的反对形式很多,如通过“咒骂”来表现经历电击时的痛苦,他们用了“词汇和非词汇的表达,比如祈祷(‘我的天啊’‘噢,我的上帝’)、呻吟、叹息,还有嘶吼”。霍兰德解释说,被试“可以把听话视为一种需要付出情绪努力继续下去的艰巨任务”。他还说,互动中还出现了笑声。米尔格拉姆也对紧张被试的笑声发表了评论,而霍兰德则试图分析笑声的互动组织及其在这些情境中的作用和意义。他指出:

在米尔格拉姆的实验中,被试不仅会对学生之前的行为做出反应(如答题错误或痛苦大叫),也会对接下来实验研究者的指示做出反应。我发现,尤其是在后一种连续的情况下,笑并不是“施虐性地”想让实验继续下去,而通常是为了反对实验的继续。

(霍兰德,2015:432)

这些隐性抵抗与明确的抵抗形成了鲜明对比,比如,被试对学生的称呼如下。

在被试提醒实验研究者的情境中(如用学生的痛苦反应让实验研究者重视),给研究员留有互动空间来回应。霍兰德成功分析出来,与不听话的人相比,那些使用隐性反抗话语的被试已被当成一种顺从的行为。并认为,其两种互动类型的语言组织顺序从范式开始就或多或少地存在着截然不同的区别。

霍兰德对米尔格拉姆范式中修辞和会话组织的详细分析,帮助我们重新评估这整项研究工作,以及不可避免地触碰了其理论含义。我们已经知道,在实验情境中直接命令作用不大,因此在实验室外当人们面对必须遵从命令的时候,这个实验并不能告诉我们多少信息。在军队、党卫军、民兵、准军事组织和帮派里,人们都是按命令办事,而不是听取礼貌的请求而办事。他们还告诉我们,在米尔格拉姆的实验方案和研究描述中,从未提及过研究员需要借助其他方式(如离开房间去找学生)来劝诱被试听从研究员的命令。在耶鲁大学(甚至是在布里奇波特市中心)的实验室里让研究员给“学生”做身体检查,看他是否安全,这样的实验并不能推演到集中营里去。被试的笑声并不能反映反社会倾向或作为共犯的不安,而是试图表现出认为命令不对劲的困惑,想礼貌地拒绝实验研究者。

这并不是我们看到的风靡了50年的米尔格拉姆实验的样子。不过,我认为我们看到的结果是不正确的,原因有很多。首先,米尔格拉姆的研究总是在一种矛盾和令人困惑的情况下测试人类思维,而在实验室外的世界几乎很难出现需要用电击致死的方式来帮助学生学习单词联想的情况。其次,实际上它并没有证据证明“罪恶的平庸”(或者说罪恶是否出自愚庸),因为所有人在实验中都没有受到真正的伤害,而且“老师”不认识他们施加电击的对象。他们没有意识形态或刻板印象的前提,从一开始也没有对受害者有消极的情感联系,和现实世界中的真实暴力和真实暴行完全不同。最后,这只是一个在科研环境下对实验规定建立的临时契约。不遵从研究者的指示当然会有些尴尬,但这只是一张契约而已,要有多少份契约你才会听从实验研究者那些传统的指令任务呢?或是对另一个人“进行电击”呢?现在我们知道了,当你审查米尔格拉姆实验的原始资料时,会发现他并没有在研究服从行为,命令4才是直接命令的语句,如今人们找回原始记录详细分析过后,才发现这些直接命令一点用处也没有。在一篇新发表的论文里,我们发现一些反映了被试隐性人格的行为,比如在给予电击惩罚时的笑声和笑容,其实并不能反映什么。这些行为都是研究员在这奇怪的情境下提出要求后,他们因觉得不对劲而做出的反抗行为。

因此,米尔格拉姆的研究可以告诉我们什么?我认为,它带我们认识了富有自我表现欲的米尔格拉姆本人,还带我们领略了潜意识中最大的恐惧。他的研究似乎在证明我们每个人都和集中营的看守没有区别。如前所述,米尔格拉姆一直想在美国继续他最初对德国的研究,因为他认为在美国文化背景下得不到在德国文化背景下的结果。但当然,他在美国进行了这第一次实验以后,他就不需要再做进一步的陈述了。他利用了系统1和系统2之间的差距,将实验被试置身于荒唐的情境当中,命令人们不断伪装自己。而实验中最关键的情境解读,应该是实验员装模作样地不断声明实验必须进行下去这一行为。而实验被试的笑声和微笑显露出“不对劲”的疑惑,这也暴露出了他们对这场实验的真实看法。

我关掉了《服从》(Obedience)这部电影,带着一种震撼的心情回想起贝尔法斯特那个周五晚上的圣马可教堂门口。当时的画面我永远都不会忘记。那个小伙子脸色惨白,被栏杆堵死了逃跑的可能。这是我们这帮人第一次选择不遵从罗布的“命令”(姑且这么叫吧)。但自那天晚上起,我的很多朋友仍然服从着许多其他命令,随后几年也是如此。我坐在舒适和安全的大学里,就像贝尔法斯特的人说的那样,“海峡对岸”。新教徒杀天主教徒,天主教徒杀新教徒,邻里间相互残杀,我们称之为“麻烦事”,但这背后总会有些意识形态作为支撑,还有极度恐惧、痛苦、历史遗留和仇恨。我能预料到在我的朋友中,有哪些人会杀掉天主教邻居,哪些不会吗?即使现在往回看,我也做不到。但如果不是的话,那么米尔格拉姆肯定是对的,我们都有能力在正确的情况下做到这一点。有人认为这是米尔格拉姆留下的珍贵遗产。暴力、暴行和服从,在当时的情况下都具备了。这不就是米尔格拉姆的观点吗?部分原因是,我说部分原因,在最后,他并没有告诉我们任何关于“情境”或“情境力量”的实质性内容(他关于“直接命令”在服从中的重要性的结论是不正确的),也没有告诉我们冲突的思维,到底是基于好的还是坏的,或是矛盾的原因而致使人们选择杀害自己邻居的。

总结

• 斯坦利·米尔格拉姆发现,在实验中,人们被安排执行一项教学任务,如果“学生”(与研究者串通的表演者)答错一道题,“老师”(实验的实际被试)就必须在“学生”身上实行电击惩罚。其中65%的被试会继续遵循对“学生”的指令,直到机器上亮起“危险:强烈电击”的最高电压警示,同时发出听起来非常可怕的电击声。这项实验似乎是在告诉人们,当一个(传统意义上的)权威人物将为执行行为承担责任时,人们都倾向于直接服从命令。它表明,人们会盲目服从命令。人们用它解释集中营的看守的行为,以及其他类似现象。

• 米尔格拉姆的服从实验被描述为“在社会心理学领域乃至整个心理学领域都算是一项最突出贡献”。然而,史蒂夫·赖歇尔指出,倘若深究这个实验中使用的命令语句,你就会发现它们并不都是直接指令。其中三个是“出于实验需要的礼貌请求或正当理由”(分别是“请继续”“实验要求继续”“实验必须继续”)。只有第四个命令构成了一个明确的指令:“你别无选择,只能继续下去。”但很少有“老师”在听到这句命令后继续施行电击。在这个范例中,直接命令似乎在引导服从方面的成效微乎其微。

• 米尔格拉姆的研究可以告诉我们什么?我认为,它带我们认识了富有自我表现欲的米尔格拉姆本人,还带我们领略了潜意识中最大的恐惧。

注释

[1]纳粹德国的高官。——译者注