第十四章 报复妇孺

在西欧绝大多数地区,针对通敌者的复仇通常是小规模事件。复仇通常由个人或者少数游击队员执行,并且有特定的复仇动机。集体复仇则由整个城镇或者整个村庄的人共同执行,这实际上相当罕见,通常发生在解放过程特别惨烈的地区。总体而言,正如前文所述,西欧社群或多或少都愿意把通敌者交由当局处理。但在人们不信任当局的地区,人们会试图自行执法,而警察或者盟军则会迅速介入以恢复秩序。

唯一的例外情形,而且是西欧随处可见的例外情形,则是人们对待那些与德军士兵同床共枕的妇女的态度。这些妇女通常被视为叛国者,借用法国俗语,则是“躺卧通敌者”,这些妇女可能并未犯下任何触犯法律的罪行。战争结束后,当这些妇女所在的社区将矛头指向她们时,没有多少人愿意为她们辩护。偶尔在场的警察或者盟军士兵几乎总是袖手旁观,任由暴民为所欲为。实际上,在某些城镇,当局甚至鼓励人们侮辱这些妇女,因为市政官员将其视为民众发泄愤怒的减压阀。[1]

在西欧所有针对通敌者的报复方式中,侮辱妇女是最公开、最普遍的做法。妇女被单独挑选出来作为侮辱对象,有许多原因,不仅仅是因为她们的所谓叛国行为。妇女所受的惩罚,以及她们的孩子所受的对待,值得我们仔细审视,因为这很能说明战后欧洲社会如何看待自身。

欺凌妇女1944年秋,一位来自法国约讷省圣克莱芒的年轻女孩因为与德国军官“有染”而被逮捕。当她被警察盘问时,她公开承认一切。她说道:“我成了他的情人。我父亲生病时,他偶尔会来我家帮忙。他离开时,他留下了他的军邮号码。我给他写信,让其他德国人给我捎信,因为我不能使用法国邮政。我给他写了两三个月的信,但我再也找不到他的地址了。”[2]

欧洲许多妇女是在战争期间与德国人扯上关系的。她们在为自己辩护时都会说“这是因为爱情”“真爱无罪”“真爱无关政治”“爱情是盲目的”。[3]但在旁人看来,这都不成理由。性,如果与德国人有关,那就是政治。性,象征着欧洲大陆被彻底征服:一个法国的、丹麦的或者荷兰的女人,为一个德国男人而心醉神迷。同样重要的是,正如我在第四章已经提及的,性,还象征着欧洲男人被阉割。这些男人,已经在对抗德国军事力量的斗争中证明了自己软弱无力,现在又因为自己的女眷与德国人有染而受到集体羞辱。

战时与德国人有染的欧洲妇女,人数之多令人震惊。在战时的挪威,在15~30岁的妇女中,有德国男友的妇女多达10%。[4]如果同时统计这些妇女为德军士兵生下了多少孩子,结果也可想而知:在西欧各国,与德国男人同床共枕的妇女恐怕多达数十万人。[5]

在被占领国家,抵抗运动为本国妇女和女孩的行为罗列出各种理由。他们形容,与德国人同床的妇女无知、贫穷,甚至心智有问题。他们声称,妇女被强奸,或者仅仅迫于生计而与德国人同床。这种案例当然存在,但近年有研究表明,与德军士兵同床的妇女来自各行各业各阶层。总体而言,欧洲妇女与德国人同床,并非由于他人强迫,亦非由于缺乏性爱,更非由于急需糊口,仅仅是由于她们发现德军士兵强壮如同“武士”,这种形象极具魅力,相比之下,本国男子太过软弱。例如,在丹麦,战时民意调查令人震惊地表明,51%的丹麦妇女公开承认,德国男人比本国同胞更有吸引力。[6]

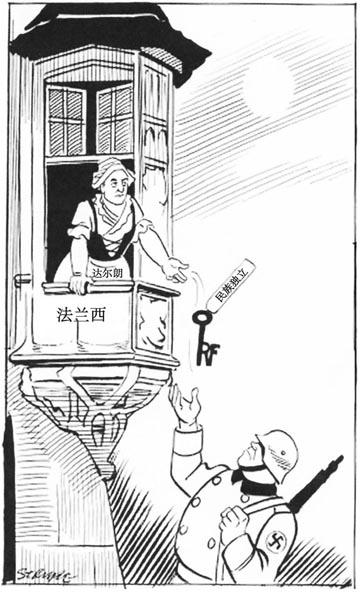

维希政权领导人弗朗索瓦·达尔朗把“她”的房间钥匙抛给德国人

没有什么地方比法国更能体会这种需要。在这个国家,由庞大的几乎全部由男性群体构成的德国人,正好弥补了法国男人的缺失,200万法国男人,要么被关押在监狱里,要么在德国做苦工,难怪占领本身也带有性学含义。法国已经沦为“娼妇”,向德国卖身投靠,维希政府就是这个娼妇的皮条客。[7]让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)在战后写道,尽管通敌卖国者企图把法德关系视为结合,“但在这种结合中,法国总是承担妇女的角色”。[8]

即使是那些满腔热血的爱国志士,面对此情此景,也不得不承认其屈辱。1942年,安东尼·德·圣-埃克苏佩里写道,所有法国男人都摆脱不了战争期间妻女侍奉他人带来的屈辱,但他们不应任由屈辱感摧毁其爱国心:

难道身为丈夫,还会挨家挨户上门哭诉,说自己的妻子是个娼妇吗?这样就能保存他的颜面吗?不能,因为他的妻子是这个家庭的成员。不能,因为他不能靠诋毁妻子来重拾尊严。让他回家面对妻子,让他消去怒火吧。因此,我不会说战败与我毫无关系,尽管这次战败让我时时感到屈辱。我是法国的一部分,而法国也是我的一部分。[9]

法国男人经历的这种情感波动,所有被占领国家的男人都经历过。作为自由法国飞行员,圣-埃克苏佩里至少为解放自己的国家付出过努力。对于那些困守家中、无力还击的男人而言,这种挫败感更是难以承受。

国家解放给了人们反击的机会。一旦再次拿起武器,人们就开始入侵自己的国家,法国男人终于有机会在女人面前、在世人面前重拾尊严。这或许能够解释为何夏尔·戴高乐成为法国在战时的重要象征。与维希政权的摇尾乞怜截然不同,戴高乐从未放弃斗争精神,他顽固地拒绝屈从任何人的意志,甚至对盟友也绝不屈服。他在英国广播公司发表的广播演说,充斥着雄赳赳的字句,包括“战斗法国”“自豪、勇敢、伟大的法国人民”“法国的军事力量”以及“我们种族的战斗天赋”。[10]诺曼底登陆前夕,在阿尔及尔,在协商会议的演讲中,戴高乐热情地赞扬道:

我们伟大部队的丰功伟绩……我们的部队准备投入伟大战斗时的热情;我们的海军舰队的精神;我们的空军中队的英勇;还有游击队员的英雄气概,他们没有军装,几乎没有武器,就靠纯粹的战斗热情动员起来……[11]

类似字句经常被将军们用来提振士气。但这些字句在这里具有特殊含义,与维希政权关于法国军事斗争前景的“阴阳怪气”的失败主义论调恰成对照。

重振法国男子气概的尝试最早开始于1944年8月登陆日之后,当时戴高乐及其“自由法国”部队终于打回了法国。此后数月间,他们赢得了一系列军事胜利。首先是解放巴黎,这是在菲利普·勒克莱尔(Philippe Leclerc)将军指挥下由法国部队单独完成的任务(美国曾经试图制止勒克莱尔,以便美国部队组织更为协调的进攻行动)。然后,8月15日,法国部队抵达普罗旺斯,他们一路挺进阿尔萨斯,最终突入德国,占领斯图加特。在路上,他们解放了里昂,这是法国第二大城市,他们同样没有借助美国的力量。缓慢地、坚定地,他们开始重拾1940年军事惨败时所丢失的尊严。

然而,也许法国人最为自豪并大肆宣扬的是英美两国没有的部队,一支活跃在法国境内的独立部队,他们在法国境内奋起与德国人交战。法国内地军(FFI),又被称为“菲菲”(les fifis),这个称呼带点亲切,也带点轻蔑,这是一支混合部队,集合了所有最为重要的法国抵抗部队,接受皮埃尔·柯尼希(Pierre Koenig)将军的统一领导。1944年夏,他们夺取了许多城镇,经常与英美部队并肩作战。他们在没有外部援助的情况下几乎解放了整个法国西南部,还为从马赛北上的盟军部队肃清了里昂以东的地区(详见地图8)。

法国内地军的爆炸式发展,给法国人尤其是法国年轻男人提供了巨大的道德心理优越感,他们蜂拥加入法国内地军:1944年6~10月,法国内地军人数从10万激增至40万。[12]当老战士出于习惯保持低调时,这些新招募者却迫不及待地炫耀自己的男子气概。盟军士兵经常报告说,看见这些人“满身绑着子弹带”或者“满身挂满手榴弹”,“在大街上到处招摇”。[13]朱利叶斯·尼夫(Julius Neave)是英国皇家装甲兵团少将,在他看来,这些人成事不足、败事有余:“他们开着民用汽车,一路叫嚣、彼此碰撞,他们打起仗来胡乱开枪,打自己人,打我们,也打德国佬。”[14]甚至某些法国村民也说他们:“这些小兔崽子……戴着法国内地军的护身符到处炫耀,摆着英雄的姿势。”[15]他们似乎太过急于证明自己,但这只是因为他们与英美盟军不同,多年以来,他们一直没有机会拿起武器对抗德国。此时,他们第一次有机会堂堂正正地去战斗,像个男人那样去战斗。

不幸的是,这种重新焕发的男子气概也有其黑暗面。大批年轻男子突然涌入抵抗组织,让许多更有经验的女战士被边缘化了。例如,在圣马塞尔(Saint-Marcel),让娜·博厄(Jeanne Bohec)曾经是一位广受尊敬的女爆破专家,但她突然发现自己成了局外人。“我被礼貌地告知,请不必介怀。当如此众多男子加入组织,女性就不必去战斗了。但我仍然确信,我比许多法国内地军志愿者更善于使用冲锋枪,而他们只不过刚刚上手而已。”[16]在德国占领法国的最后一个冬季,妇女逐步退出抵抗组织的舞台,共产党游击队(FTP)更是接连发布全部清退妇女队员的命令。这与意大利和希腊等国家形成鲜明对照,在意大利和希腊,妇女继续在前线为游击队战斗,直到战争结束。[17]

如果说“好”女人被突然再现的法国男子气概逼得靠边站,那么,“坏”女人曾经使民族蒙羞,就只能等待更为苛刻的待遇了。解放后不久,法国内地军就把矛头指向这些“躺卧通敌者”。在绝大多数案例中,作为惩罚,这些妇女被剃光头发,而且经常是在大庭广众之下进行,以便在最大程度上羞辱这些妇女。解放后,剃头仪式出现在法国的所有省份。

一名英国炮兵军官描绘了一次典型的仪式,他描述了自己战后在法国北部的见闻:

在圣安德烈德绍菲尔(St André d’Echauffeur),有人在我们路过时送上鲜花,还有人递上美酒,但在当地市场,却上演着残酷的场景,惩罚一名通敌者,一个所谓的坏女人。她被摁在椅子上,一名剃头匠给她剃了半个光头,她吸引了许多旁观者到场,我后来得知,旁观者包括几名游击队员和一名自由法国军官。这位妇女的母亲也在场,目睹剃头匠剃去女儿的头发,母亲捶胸顿足、胡言乱语,对着旁观者大喊大叫。这位妇女倒也挺有骨气。当她被剃光头发时,她跳起来高呼“德国人万岁”,于是某人捡起砖头把她打翻在地。[18]

英国皇家工兵部队的理查德·霍尔博罗(Richard Holborow)中尉在迪耶普(Dieppe)附近一处小镇见证过类似的场景:“许多暴民从早到晚庆祝解放,绝大多数人喝得酩酊大醉。”大约有18名妇女和女孩被押上临时搭建的舞台,坐在当地的剃头匠面前:

剃头匠从口袋里掏出刮脸刀,打开刀刃,抓起一位妇女的头发,熟练地划过几下,就把剃下的头发抛向人群。当剃头匠把妇女彻底剃光时,她开始尖叫,然后,她被提起来,向叫嚣嘲笑的人群公开展示。

这还不是妇女所受折磨的终结。数日后,当霍尔博罗中尉的部队离开这座城镇时,他见证了惩罚妇女的第二阶段,当时他被另一群高声歌唱的人堵在了主干道上。

他们兴高采烈地围观一群被剃光毛发的妇女,所有妇女的脖子上都挂着告示板,被迫徒手捡拾路上的马粪。每当粪桶被装满时,就有人踢翻粪桶,整个过程又得重新开始。显而易见的是,这座城镇的妇女还在报复那些与德军士兵有所勾搭的女孩。[19]

在许多城镇里,妇女被迫半裸或全裸地承受折磨。1944年9月,《马赛曲报》(La Marseillaise)上刊登了一篇文章,在昂杜梅(Endoume),一群年轻男子强迫一名女子“全裸在街道中穿行,在正于房屋外玩耍的天真儿童面前走过”。[20]同样,在特鲁瓦(Troyes),法国内地军包围妇女,剥光她们的衣服,把她们示众,同时剃光她们的头发。当地行省解放委员会的一份文件上记录着如下内容:

她们几乎一丝不挂,身上打着纳粹标志,浑身涂满黏稠的沥青,她们的头发被剪得乱七八糟,最后会以特别的方式被剃光,看上去就像奇特的囚犯。从前一天晚上开始,这种残忍的捕猎行动持续到第二天整个白天,许多当地人兴高采烈地围拢到街道两旁,看着这些妇女戴着德国国防军的帽子游街示众。[21]

法布里斯·维吉尔(Fabrice Virgili)也许是相关领域最为权威的专家,按照他的说法,在法国各地,至少有50座城镇发生了妇女被剥光衣服的事情。[22]

这种情景绝非法国独有。类似事件发生在欧洲各地。在丹麦与荷兰,被伤害的民族自豪感,夹杂着对当地妇女行为的性妒忌,造成数千名妇女被剃光头发。[23]在海峡群岛,这个不列颠群岛中唯一被德国侵占的角落,也发生了好几宗与德军士兵上床的妇女被剃光头发的个案。[24]在意大利北部,人们甚至唱着歌谣,歌词的内容有关于与法西斯党徒上床的妇女被剃光头发。在威尼托,游击队员唱着这样的歌谣:

你们这些美丽女子啊,

却与法西斯党徒勾勾搭搭。

你们这把美丽长发啊,

迟早会被剃成短发。[25]

这种极为流行的惩罚,以及围绕惩罚而进行的仪式,似乎迎合了人们的深层次需要,被解放的人们急于表达他们对通敌行为的厌恶之情。历史学家彼得·诺威克(Peter Novick)是客观研究这一时期法国历史的领军人物,他指出,剃光这些妇女的头发,让当地社区得到了情感宣泄,从而避免了对罪孽更为深重的通敌者的普遍屠杀,这些妇女仿佛成为“替罪羔羊”。[26]通常在解放后的最初几个星期,这种在市集广场上剃光妇女头发的仪式会明显缓解当地的紧张气氛,从而减少其他通敌者的流血事件。[27]与此同时,某些历史学家也质疑这种说法,即剃光妇女头发肯定可以团结社区——作为一种相对安全的、非永久性的暴力,这是人人都能参与其中的简单报复行动。[28]这种做法现在被视为欧洲历史上的耻辱时期,但在当时却是人人弹冠相庆。1944年的抵抗组织报纸形容这种剃发仪式带有狂欢节气氛,人们自发唱起爱国歌曲。至少在法国的一个地区,当地人把这种动用小刀和剃刀的仪式视为生活的“纪念”。[29]

现在看来,所谓的爱国复仇显然只是这个故事的一个方面。这种剃光妇女头发的仪式并非新现象,甚至早在战前,它就已是历史悠久的、针对通奸妇女的惩罚方式了,但在欧洲历史上,这种惩罚从未如此大范围地普遍实施过。而且值得注意的是,这些因为与德国人上床而被惩罚的法国妇女,绝大多数并未结婚:她们的“通奸”行为并非背叛夫婿,而是背叛国家。因此,通过一种微妙的方式,法国从阴柔、顺从的实体,重新变成阳刚、好斗的实体。

这种仪式的性特征同样值得注意。在丹麦,在剃发仪式期间,妇女经常被剥光衣服,胸部和臀部被涂上纳粹标志。[30]在法国的许多地区,妇女经常被扒光裤子打屁股,胸部被涂上纳粹标志。[31]实际上,这种在市集广场或者镇公所台阶上举行的仪式,向整个社区传递了非常清晰的信息:法国内地军把这些妇女的身体没收作公共财产。他们同样也把这些妇女的身体没收作男性财产,从数百张拍摄于惩罚期间的照片可以看出,惩罚几乎都是由男性执行的。

某些法国妇女也意识到自己被当成象征物利用。她们同样感到愤怒,因为她们的个人行为本来与战争毫无关系,却要因此受到谴责。1945年,当法国女演员阿尔莱蒂(Arletty)因为战时与德国军官有染而被判监禁时,她在法庭上为自己辩护:“我的心属于法国,但我的阴道属于我自己。”[32]毫无疑问,法官对这种抗议充耳不闻。根据近年的研究,大约有2万名法国妇女因为通敌行为而受到剃发惩罚,其中绝大多数都曾与德军士兵上床。[33]

时间已过去70年,现在很难判断这些妇女是否罪有应得,或者应该换种惩罚,或者完全无罪。盟军士兵和行政官员并不认为自己有资格去判断:当时的英国外交大臣安东尼·艾登(Anthony Eden)说过,那些没有经历过“占领之恐怖”的人,“没有资格对一个被占领过的国家说三道四”。[34]然而,无可否认的是,这些妇女是替罪羔羊:剃光她们的头发,不仅象征着剃去她们的罪过,而且象征着剃去整个社区的罪过。借用法国记者罗伯特·布拉西亚克(Robert Brasillach)的话,整个西欧“都跟德国同床共枕”,西欧做了无数事情让德国占领西欧成为可能;但在许多西欧社区,只有妇女与德国人上床,只有妇女因此受到惩罚。[35]

唯一让这些妇女感到些许宽慰的,是情况本来可能更加糟糕。我们已经知道,在东欧,让民族重振雄风的其中一种做法就是普遍强奸。在西欧,剪断妇女的头发,代表着温和得多的性暴力,尽管其政治目的是一样的。

排挤儿童如果说遍及欧洲各地的“躺卧通敌”行为需要证据,那么,因为“躺卧通敌”行为而诞生的孩子就是证据。在丹麦,有5579个孩子的法定父亲是德国人,毫无疑问,还有许多人隐瞒了父亲的真实身份。[36]在荷兰,大约有1.6万~5万个孩子的父亲据信是德国人。[37]在挪威,这个人口只及荷兰人口的1/3的国家,有大约0.8万~1.2万个类似的孩子。[38]在法国,这个数字大约是8.5万甚至更高。[39]在被占领的欧洲,到底有多少孩子的父亲是德军士兵,总数仍然是个谜,但估计介乎100万个至200万个之间。[40]

可想而知,这些婴儿降生时是不会受到所在社区的欢迎的。一段轻率的关系可能会被忽略、掩盖、遗忘,但一个孩子将会成为一名妇女挥之不去的耻辱标记,进而成为整个社区的耻辱标记。被剃光头发的妇女,可以安慰自己说头发很快会长出来。相比之下,一个孩子却无法回避。

在某些案例中,德国国防军士兵在当地留下的孩子,会被视为一种尴尬,最好被干净利落地处理掉。例如,在荷兰,许多目击者知道,许多孩子刚一出生就被弄死,通常是被这些误入歧途的女孩的父母弄死。据推测,这种做法是为了保全家族“颜面”,但偶尔是公开的政治行动,由家族以外的人士执行,以恢复整个社区的名誉。例如,根据佩特拉·鲁伊格鲁克(Petra Ruigrok)的记载,在荷兰北部,有一个婴儿被抵抗组织成员从摇篮中抢走,摔在地上摔死了。[41]

幸亏这种情形相当罕见,但这也反映出欧洲社会的强烈感觉,即战争期间德国父亲留下的当地孩子将会成为所在民族的负担。这种强烈感觉集中体现在《路佛特邮报》(Lufotposten)的社论中,这是一份挪威日报,它的1945年5月19日的社论写道:

所有这些德国孩子,肯定会成长和发展为挪威民族当中一个杂种少数民族。因为他们的出身,他们肯定会好勇斗狠。他们没有民族,没有父亲,只有仇恨,这就是他们仅有的遗产。他们不可能成为挪威人。他们的父亲是德国人,他们的母亲在思想上和行动上是德国人。允许他们留在这个国家,相当于合法培养第五纵队。混杂在纯粹的挪威居民当中,他们将会永远构成动荡不安的因素。对挪威也好,对孩子也好,最好的办法是,让他们生活在他们本来所属的国家的天空下。[42]

研究挪威人对这些德军士兵留下来的所谓“战争儿童”的态度,其实大有文章可做,与其他国家不同,挪威在这方面的文字记载甚为丰富。战争结束后,挪威当局设立了战争儿童委员会,以考虑这些孩子何去何从。[43]因此,一时间,这个问题在挪威得到公开讨论,这在欧洲各国当中可谓绝无仅有。这个课题最近也得到详细研究。2001年,迫于战争儿童团体的政治压力,挪威政府资助了一项研究计划,考证这些孩子在战后被如何处理,处理方式对这些孩子的人生有何影响,以及如何弥补当年因为潜在不公所造成的伤害。这项研究计划的成果,成为时至今日欧洲各国针对战争儿童的最为完整的研究。[44]

战后初期,挪威人对某些妇女和女孩的行为深感痛心。1945年初夏,数千名妇女被指控与德国人上床,她们遭到逮捕,被送入监狱和营地,光是在奥斯陆就关押了大约1000人。[45]正如我们所知,她们当中许多人在解放时被剃光头发,有些人还被暴民公开羞辱。然而,或许更令人担忧的是,人们呼吁当局剥夺这些妇女的挪威国籍,将她们遣送到德国。这种行动很难说是正当的,因为与德军士兵上床并不违反法律。无论如何,负责审判战犯和叛国者的国家机构已经明确宣告,剥夺国籍不应成为惩罚方式。[46]结果,放逐与德国人有染妇女的呼声渐趋平息。

然而,那些与德国人结婚的妇女,就没那么容易逃脱厄运了。1945年8月,挪威政府重新启用一条20年前制定的法律,妇女与外国人通婚者,自动跟随丈夫国籍。为了限定这条法律,挪威还通过了修正案,规定这条法律只适用于与敌国公民通婚的妇女,实际上就是指德国人。与挪威所有司法原则不同,这条法律具有追溯性。因此,几乎一夜之间,数以百计甚至数以千计的妇女丧失了挪威国籍,尽管她们认为自己奉公守法。她们此时被称为“德国人”,因此她们可能会被遣送到德国,就连她们的孩子也一并遭殃。[47]

决定德军士兵孩子去留的标准甚至更为简单。按照这条法律,战争儿童的国籍跟随其父亲。即使没有这条法律,这些孩子都会被举国上下的公众舆论直接视为德国人。结果,这些孩子也面临被遣送到德国的前景。有许多人,包括政府官员,都认为遣送行动不必考虑孩子的母亲是否被允许留在挪威。

自然而然,这种计划带来各种各样的道德问题和政治问题。没有多少人愿意反对遣返“德国”孤儿,但驱逐这些生母还在挪威的孩子,实在难上加难。1945年7月初战争儿童委员会成立时,委员会就奉命调查哪些法律需要改动,以驱逐这些孩子及其母亲。如果这种措施并不可行,委员会就要考虑其他措施,既能保护孩子免受充满敌意的社会的侵害,又能保护社会免受具有潜在危险的儿童群体的侵害。

直至1945年年底,战争儿童委员会花了五个月的时间认真考虑这个问题,但委员会的调查结果仍然极具争议。一方面,委员会建议政府发起一场公众运动,呼吁当地社区接纳这些孩子;另一方面,委员会建议,如果当地社区坚持己见,那么孩子就应与母亲分离,被送往挪威其他地区,甚至被送往国外。委员会同样建议,孩子及其母亲都不应被强制遣送;但委员会主席英厄·迪贝斯(Inge Debes)据说想把9000名战争儿童移交给一个奥地利移民代表团,显而易见的是,他根本不考虑孩子母亲的想法。(这次移交最终因为不合情理而被搁置,而且奥地利人最终决定,奥地利同样不想要“德国”孩子。)[48]

因为政府似乎越来越难以遣送这些孩子,委员会开始考虑把这些孩子留在挪威境内的后果。最让挪威人感到担心的是,这些孩子可能智力低下。与其他国家类似,挪威举国上下普遍相信,任何被德军士兵引诱的妇女都可能心智不健全。与之类似,德国人选择这样智力低下的伴侣,那么德国人自身也可能心智不健全。按照这种循环逻辑,难免会得出这样的结论:这些孩子肯定也有同样缺陷。为了评估这个问题的严重性,委员会委托知名心理学家厄尼尔夫·厄德高(Ørnulf Ødegård)出具一份战争儿童心智状况的评估报告。在选取数十个样本后,厄德高指出,在9000名战争儿童里面,多达4000名儿童可能智力发育迟缓,或者带有其他遗传缺陷。尽管委员会并未完全接纳这份评估报告,但委员会并未阻止其成员在报纸上发表文章,声称这些母亲及其孩子都具有智力缺陷。

结果,许多战争儿童都毫无根据地被打上了智力发育迟缓的标记,其中某些孩子特别是那些生活在老旧德语孤儿院的孩子,被迫在孤儿院度过余生。20世纪80年代,一位负责照顾这些儿童的医生指出,如果这些孤儿像其他“非德国人”那样得到公平对待,这些孤儿很可能过上正常人的生活。[49]实际上,战争儿童委员会的确建议,所有战争儿童都应该接受心理评估,以确定他们的精神健康状况,但评估从未进行,因为人们认为评估花费太大了。

被自己的民族、社区甚至老师打上智力缺陷的标记,实际上是给这个已经无比脆弱的群体施加另一重迫害。有人后来回忆往事时说,还记得当年在学校总是被同学嘲笑,被排除于战争结束周年庆典之外,被禁止与“纯粹”的挪威孩子玩耍,课本和书包上还被涂上纳粹标志。许多人受到家族嫌弃,家族成员认为他们让家族蒙羞。他们的母亲改嫁时,他们还受到继父在言语上、精神上、肉体上的虐待,继父痛恨他们,因为他们是“敌人的孩子”。[50]

有人甚至受到母亲的嫌弃,母亲把他们视为自身痛苦的根源。例如,托弗·莱拉(Tove Laila)六岁那年正值战争期间,她被纳粹党徒从母亲身边带走,预计被培养为德国女孩,1947年,她返回挪威的家,但那时她只会说德语。她的母亲和继父设法让她在三个月内忘记德语,然后就是无休止的虐待、羞辱、恐吓。如今在挪威,社会服务被视为理所当然,但在当时付之阙如,这个不幸的女孩,在其余下的童年中都被自己的母亲称为“该死的德国猪”。[51]

战争儿童最普遍的共同经历是对父亲的情况讳莫如深。这种沉默同时存在于国家层面与个人层面。考虑到战争儿童的命运,尤其是看到掩盖历史的可能后,挪威政府推行了新政策,试图抹去这些孩子身上的德国痕迹。政府不再要求德国父亲赡养孩子,实际上也不鼓励德国父亲与孩子联系。如果孩子有德语发音的名字,政府就声称有权将其改为更加符合挪威传统的名字。[52]

在个人层面,这种沉默甚至更具毁灭性。孩子的母亲通常拒绝谈论孩子的父亲,也禁止孩子谈论自己的父亲。有些孩子根本不知道父亲的国籍,直到他们在学校操场上被人嘲笑才恍然大悟。这种沉默似乎不能保护孩子,让他们免受外人的言语伤害。[53]

这种饱受嫌弃的遭遇给这些孩子造成的灾难后果,直到最近才公之于世。2001年,由挪威政府资助的研究表明,与其他挪威居民相比,战争儿童死亡率更高,成年后离婚率更高,健康状况也更差。与其他挪威人相比,他们受教育程度更低,赚取收入也更少。与同龄人相比,他们的犯罪率更高。1941~1942年出生的人死亡率最高,研究人员认为,战争结束时,这些孩子已经到了懂事的年龄,知道自己经历了什么。战后初期,正是这些孩子最为艰难的岁月。[54]

此后数十年,战争儿童在挪威仍然受到排挤。在某些关键领域,他们的待遇甚至还不如他们的母亲。1950年的新的《国籍法》,允许嫁给德国人的妇女重新获得挪威国籍;相比之下,战争儿童直至18岁才能获得这项权利。直至20世纪60年代,这些孩子及其监护人每年都要低三下四地向当地警察局申报,请求获得留在挪威的批准。

一般而言,挪威战争儿童的经历,在相当程度上代表了西欧战争儿童的经历。拥有德国父亲的孩子,在其出生地饱受威胁、嘲弄、冷落。有时候他们在肉体上受到虐待,但更多的是言语上受到伤害,各种贬义绰号包括“德国婴儿”(bébés boches,法语)、“德国孩子”(tyskerunger,挪威语;moeffenkinder,荷兰语)。每个国家的战争儿童,都受到其他孩子、老师、邻居甚至家族成员的欺负。他们在班级里被忽略,在社区里被冷落。

一如在挪威,一种讳莫如深的习惯一直与这些孩子形影不离,无论是在私人生活还是在公共领域。例如,丹麦战争儿童后来声称自己生活在“痛苦、羞耻、谎言的气氛中”。[55]那些想要打听德国父亲下落的丹麦人,经常遇到重重阻碍。[56]欧洲各国政府一贯低估了国内“德国”孩子的人数。实际上,在波兰,战争儿童的官方数字为零:对战争儿童现象的严肃估计,不利于重新营造“普遍抵抗”德国占领的民族神话。[57]

当然,这并非事实的全部,也有许多孩子并未受苦,或者并未因为自己的德国父亲而受到歧视。实际上,在卑尔根大学的研究中,几乎有半数接受访谈的战争儿童都认为,自己并未因为自身背景而遇到问题。然而,这仍然意味着超过半数的战争儿童确实遇到了问题。[58]

在绝大多数案例中,没有人为这些孩子挺身而出,只有孩子的母亲为孩子出头,而母亲自己也饱受歧视。我们只能为一位勇敢的法国母亲鼓掌喝彩,当老师称呼她的女儿为“德国杂种”(batard du Boche)时,她回应道:“女士,我的女儿没有跟德国人睡觉,是我。当你想辱骂某人时,冲我来,不要侮辱无辜的孩子。”[59]

[1] Virgili,Fabrice,Shorn Women:Gender and Punishment in Liberation France,trans. John Flower(Oxford and New York:Berg,2002),p.173.

[2] 引自Virgili,Fabrice,Shorn Women:Gender and Punishment in Liberation France,trans. John Flower(Oxford and New York:Berg,2002),p.26。

[3] 关于在夏朗德雅亚拘留营逮捕和起诉通敌者的警察报告,Archives Nationales,Paris,72 AJ 108(AVIII);Virgili,Fabrice,Shorn Women:Gender and Punishment in Liberation France,trans. John Flower(Oxford and New York:Berg,2002),p.26;Warring,Anette,‘War,Cultural Loyalty and Gender’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),p.46。

[4] Olsen,Kåre,‘Under the Care of the Lebensborn’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),p.24.

[5] 关于父亲是德国人的婴儿统计数字,参阅下文注释36-40。

[6] 关于丹麦妇女对德国人的态度,参阅Lulu Ann Hansen,“‘Youth Off the Rails’:Teenage Girls and German Soldiers-A Case Study in Occupied Denmark,1940-1945”,in Herzog,Dagmar(ed.),Brutality and Desire:War and Sexuality in Europe’s Twentieth Century(Basingstoke:Palgrave Macmillan,2009),p.151。另可参阅Warring,Anette,‘War,Cultural Loyalty and Gender’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),pp.44-5。

[7] Virgili,Fabrice,Shorn Women:Gender and Punishment in Liberation France,trans. John Flower(Oxford and New York:Berg,2002),p.238.

[8] 引自Virgili,Fabrice,Shorn Women:Gender and Punishment in Liberation France,trans. John Flower(Oxford and New York:Berg,2002),p.239。

[9] Saint-Exupéry,Antoine de,Flight to Arras,trans. Lewis Galantière(Harmondsworth:Penguin,1961),p.145.

[10] Speech on the BBC,8 November 1942,引自de Gaulle,Charles,Mémoires de Guerre,vol. Ⅱ:L’Unité 1942-1944(Paris:Pion,1956),p.393;Christmas speech to the French people,24 December 1943,p.553;speech to Consultative Assembly,Algiers,18 March 1944,p.560。

[11] Speech to Consultative Assembly,Algiers,18 March 1944,引自de De Gaulle,Charles,Mémoires de Guerre,vol. Ⅱ:L’Unité 1942-1944(Paris:Pion,1956),p.562。

[12] 参阅Virgili,Fabrice,Shorn Women:Gender and Punishment in Liberation France,trans. John Flower(Oxford and New York:Berg,2002),p.80。

[13] Derek L.Henry,IWM Docs 06/126/1,typescript account,pp.48,52;Captain Michael Bendix,IWM Docs 98/3/1,typescript account,p.30.

[14] Major J.A.S.Neave,IWM Docs 98/23/1,typescript diary,entry for 3 September 1944,p.157.

[15] 关于塞纳河畔博尼埃的女性居民,援引自Major A.J.Forrest,12 September 1944;参阅IWM Docs 91/13/1,typescript memoir,ch.10,p.3。

[16] Bohec,Jeanne,La plastiqueuse à bicyclette(Paris:Mercure de France,1975),p.186.

[17] Weitz,Margaret Collins,Sisters in the Resistance:How Women Fought to Free France,1940-1945(New York:John Wiley & Sons,1995),pp.149,170.

[18] Major A.J.Forrest,IWM Docs 91/13/1,typescript memoir,ch.8,p.11.

[19] Lt Richard W.Holborow,IWM Docs 07/23/1,typescript memoir,pp.135-6.

[20] La Marseillaise,3 September 1944,引自Virgili,Fabrice,Shorn Women:Gender and Punishment in Liberation France,trans. John Flower(Oxford and New York:Berg,2002),p.191。

[21] Leaflet from the Comité Départemental de la Libération,Troyes,引自Virgili,Fabrice,Shorn Women:Gender and Punishment in Liberation France,trans. John Flower(Oxford and New York:Berg,2002),p.191。

[22] Virgili,Fabrice,Shorn Women:Gender and Punishment in Liberation France,trans. John Flower(Oxford and New York:Berg,2002),p.189.

[23] Warring,Anette,Tyskerpiger-under besœttelse og retsopgør(Copenhagen:Gyldendal,1994),pp.156-73;Diederichs,Monika,‘Stigma and Silence:Dutch Women,German Soldiers and their Children’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York;Berg,2005),pp.157-8.

[24] Bunting,Madeleine,The Model Occupation:The Channel Islands under German Rule,1940-1945(London:HarperCollins,1995),pp.235,258-9.

[25] 引自Dondi,Mirco,La lunga liberazione:Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano(Rome:Riumiti,2004),p.126。一个更文学的译法是:“And you beautiful young girls/ who go with fascists/ your beautiful tresses/ will soon be shaved.”

[26] Novick,Peter,The Resistance versus Vichy(London:Chatto & Windus,1968),pp.69,78.

[27] Rousso,Henry,‘The Purge in France’,in Jon Elster(ed.),Retribution and Reparation in the Transition to Democracy(New York:Cambridge University Press,2006),p.98.按照Diederichs的说法,至少发生在一个荷兰村庄的剃头行为其实是故意尝试延缓所谓“清算日”,Diederichs,Monika,‘Stigma and Silence:Dutch Women,German Soldiers and their Children’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York;Berg,2005),p.157。

[28] Virgili认为所谓疏导暴力的说法是不确定的,但认为这确实为社区团结提供了纽带,Virgili,Fabrice,Shorn Women:Gender and Punishment in Liberation France,trans. John Flower(Oxford and New York:Berg,2002),pp.93-4,172。

[29] Virgili,Fabrice,Shorn Women:Gender and Punishment in Liberation France,trans. John Flower(Oxford and New York:Berg,2002),pp.65,94.另可参阅the many examples in Brossat,Alain,Les tondues:Un carnaval moche(Paris:Hachette/Pluriel,1992),passim。

[30] 如可参阅the photographs in Warring,Anette,Tyskerpiger-under besœttelse og retsopgør(Copenhagen:Gyldendal,1994),pp.100-101,161.

[31] Virgili,Fabrice,Shorn Women:Gender and Punishment in Liberation France,trans. John Flower(Oxford and New York:Berg,2002),p.192.

[32] Rousso,Henry,‘The Purge in France’,in Jon Elster(ed.),Retribution and Reparation in the Transition to Democracy(New York:Cambridge University Press,2006),p.98.Also variously reported as “My heart is France’s,but my body is mine”,Arletty obituary,Daily Telegraph,27 July 1992;and “My heart is French,but my arse is international” [“Mon coeur est français mais mon cul est international”] according to Buisson,Patrick,1940-1945:The Erotic Years(Paris:Albin Michel,2009),p.9.

[33] Virgili,Fabrice,Shorn Women:Gender and Punishment in Liberation France,trans. John Flower(Oxford and New York:Berg,2002),p.52.

[34] Anthony Eden interview in Marcel Ophüls’s film documentary Le Chagrin et la Pitié,part II:“Le Choix”.

[35] 引自Virgili,Fabrice,Shorn Women:Gender and Punishment in Liberation France,trans. John Flower(Oxford and New York:Berg,2002),p.239。

[36] Warring,Anette,Tyskerpiger-under besœttelse og retsopgør(Copenhagen:Gyldendal,1994),p.146.

[37] 关于荷兰的更高数字,参阅Johr,Barbara,‘Die Ereignisse in Zahlen’,in Helke Sander and Barbara Johr(eds.),Befreier und Befreite:Krieg,Vergewaltigung,Kinder(Frankfurt-am-Main:Fischer Taschenbuch,2006),p.71;Diederichs,Monika,‘Stigma and Silence:Dutch Women,German Soldiers and their Children’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York;Berg,2005),p.153,认为数字只有1.6万。

[38] 关于挪威的数字,参阅Olsen,Kåre,Schicksal Lebensborn:Die Kinder der Schande und ihre Mütter,trans. Ebba D. Drolshagen(Munich:Knaur,2004),p.7。Olsen认为真实的数字介乎1万至1.2万之间;然而,战时只有8000名儿童被德国生命之源组织正式记录在案,而9000人则是挪威战争儿童委员会的标准数字。

[39] Johr认为数字在8.5万至10万之间,Johr,Barbara,‘Die Ereignisse in Zahlen’,in Helke Sander and Barbara Johr(eds.),Befreier und Befreite:Krieg,Vergewaltigung,Kinder(Frankfurt-am-Main:Fischer Taschenbuch,2006),p.71。8.5万的数字似乎来自1943年10月15日德国档案,后来的估计数字高达20万,参阅Buisson,Patrick,1940-1945:The Erotic Years(Paris:Albin Michel,2009),pp.116-17;Roberts,Andrew,The Storm of War(London:Allen Lane,2009),p.84。

[40] Drolshagen,Ebba D.,Wehrmachtskinder:Auf der Suche nach dem nie gekannten Vater(Munich:Droemer,2005),p.9.

[41] 参阅Diederichs,Monika,‘Stigma and Silence:Dutch Women,German Soldiers and their Children’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York;Berg,2005),p.157。

[42] Lufotposten,19 May 1945,quoted and translated in Ericsson,Kjersti and Dag Ellingsen,‘Life Stories of Norwegian War Children’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),p.94.

[43] 关于委员会报告的描述,参阅Olsen,Kåre,‘Under the Care of the Lebensborn’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),pp.307-19。

[44] 关于2001年研究计划及其发现的描述,参阅Ericsson,Kjersti and Dag Ellingsen,‘Life Stories of Norwegian War Children’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),pp.93-111。

[45] Olsen,Kåre,‘Under the Care of the Lebensborn’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),p.26.

[46] Borgersrud,Lars,‘Meant to be Deported’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),pp.71-2.

[47] Borgersrud,Lars,‘Meant to be Deported’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),pp.71-2.没有关于战时德国男子与挪威女子结婚的精确数字,但Kåre Olsen估计数字大约为3000对,参阅Olsen,Kåre,‘Under the Care of the Lebensborn’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),p.26。

[48] Borgersrud,Lars,‘Meant to be Deported’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),p.87.

[49] 医生于1990年的评论,引自Olsen,Kåre,‘Under the Care of the Lebensborn’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),p.29。

[50] 关于上述以及其他轶事,参阅Ericsson,Kjersti and Dag Ellingsen,‘Life Stories of Norwegian War Children’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),pp.93-111。

[51] Drolshagen,Ebba D.,Wehrmachtskinder:Auf der Suche nach dem nie gekannten Vater(Munich:Droemer,2005),p.101.

[52] Borgersrud,Lars,‘Meant to be Deported’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),p.85.

[53] Ericsson,Kjersti and Dag Ellingsen,‘Life Stories of Norwegian War Children’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),p.109.

[54] Ericsson,Kjersti and Dag Ellingsen,‘Life Stories of Norwegian War Children’,in Kjersti Ericsson and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),pp.105-6.

[55] Drolshagen,Ebba D.,Wehrmachtskinder:Auf der Suche nach dem nie gekannten Vater(Munich:Droemer,2005),p.96.

[56] Arne Øland,“Silences,Public and Private”,in Ericsson,Kjersti and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),p.60.

[57] Arne Øland,“Silences,Public and Private”,in Ericsson,Kjersti and Eva Simonsen(eds.),Children of World War Ⅱ(Oxford and New York:Berg,2005),p.60.

[58] Drolshagen,Ebba D.,Wehrmachtskinder:Auf der Suche nach dem nie gekannten Vater(Munich:Droemer,2005),p.118.

[59] Drolshagen,Ebba D.,Wehrmachtskinder:Auf der Suche nach dem nie gekannten Vater(Munich:Droemer,2005),p.137.