康德的矛盾:危机之声

康德的“自律即自由”,排除了一切与美关联的外部世界。这样的观念在解放了美的同时,凸显了它独一的价值。在这个意义上,他颠覆了过往的形而上学。但这样的超越,也使美陷入另一种危险。悖论就在于:康德划分真、善、美,为求凸显诸领域的“自律”。然而,以“自律”为主导的美学立场,终究无法脱离他的伦理学立场。换言之,这仍旧存在着伦理对美的干预——依照自律的准则,这恰恰又是非伦理的。

在我看,这是康德美学最深处的矛盾。这一矛盾终将困扰后世对他的美学解读:艺术,真的必须“自律”吗?

再抽象的艺术,都离不开与知识概念、日常经验的关联。绝对“自律”的艺术,其实不存在。和声虽以泛音的自然现象为基础,但由此建立起的调性体系,是高度人为的成果。康德在他的论述中,并未专究调性中的种种“人工性”。音乐终究不是高山流水,不是“自由美”。历史中,它的成熟期来得如此之晚,就因为要将抽象的音高赋予意义,是一项异常艰巨的挑战。直至大小调体系的确立,声音才终于寻得了一种具有丰富意涵的形式。它不仅对于创作者,对于听者也同样,须以相当的知性经验为前提。正是在知性的框架之内,人才得以领略调性中蕴含的和谐、不和谐、冲突、解决等诸多变化,并与之产生精神的共鸣:愉悦、悲伤、平和、愤怒……一句话概括:调性不仅仅是音乐的形式,更是它的“内容”。对这一点的忽视,是形式主义致命的疏漏。

在叔本华《论音乐》一文中,我们更可以清楚地看到这种美学观的直接影响。叔本华称:音乐的倾诉“徒具形式而无具体内容”。所谓内容,乃是“添加陌生的和任随人意的累赘……我们更应该去直接和单纯地理解音乐本身”。不消说,这与形式主义的立场如出一辙——日后,叔本华的论述同样成为勋伯格无调性理念的支柱之一。

固然,在康德及叔本华的时代,人只知道有调性的乐音。直至勋伯格身处的20世纪初,音乐才开始显现出它背后的二元性:一面是知性的含义,另一面是绝对的抽象。在调的世界中,它们相合为一、不分彼此;但也正是这表象的融合,使康德等人轻易地提炼了其“形式”,却未想到对它的绝对化,最终会走向对“调”的倾覆。当形式获得绝对的自主,当它不再顾及内容,便会引向另一极立场:一切“音符之外”的维度皆可弃之,普世的诉求也将变为绝对的主观。这就是现代主义音乐。这就是无调性革命。

在此,有人或会质疑:无调性的作品听来并无感性,这样理性化的风格,何以是“主观”的?这又是一个普遍的误解。倘若人谈感性,谈的是个人体验,那么勋伯格恰恰不在乎我们的体验——如果感性代表“忠实于自我”的话,那么他的音乐才是真正感性、真诚的。在勋伯格这里,创作固然基于其严格设定的理性规则,但这正是他极端个人主义的明证。

勋伯格提出:只有在摆脱调的传统框架后,音乐才可以成为一门真正个人、自律的艺术。在他眼中,音乐服从调性,不过是屈从于某种强权——凡是调,其音必有主次之分——这就是一种权力结构的不平等,是主要音对次要音的“统治”“压迫”。而他从调性的历史,从它由原始的形态逐步精致化、体系化的进程中,看到的也更多是人为发展的成果,而非自然规律的衍生。

如此一来,颠覆这种“人为的不平等”就显得迫切了。这其实并不难实践:作曲家只需自行设置一组音列,并严格依照它谱写全曲,同时避免使此音列中的任何音符比其余音符重复更多。如此,便没有哪个音是“更主要”的了:调的世界即刻瓦解。“自律即自由”的音符,推翻了统治它们的主人:勋伯格坚信,这才是对音符的平等化,一场真正解放音乐的行动。

我们不难看出其中的“共产主义”意味。无怪乎诸多左翼思想家,从阿多诺到齐泽克,无一不是勋伯格艺术的钦慕者。在阿多诺眼中,浪漫主义音乐仍是“资产阶级意识形态的产物”,而无调性则代表着旧有秩序的必然消亡,是新时代的预言。当然,从政治、社会的视角来论述先锋音乐,其立意发人深省。但艺术终归不是政治,无调性也非共产主义。本质上,它还是形式主义的成果——也仅仅是基于形式,使勋伯格从勃拉姆斯的作品中看到了诸多动机技法的革新,并冠之以“进步者”……

确实,勃拉姆斯在他的创作中,并不乏独到的创新;但终其一生,他都从未真正向前看过。背对浪漫主义的滚滚洪流,他只一味固执地回望那个辉煌璀璨的古典时代。如查尔斯·罗森所言:“勃拉姆斯的全部创作都在倾诉着同一句话——‘我生错了年代’。”我无法想到还有什么,会比“进步主义者”这几个字更令其厌恶的了。与其说是勋伯格借前辈的“进步”为自身正名,在我看来,更是历史对浪漫主义的莫大嘲讽。同时,也一并嘲讽了勋伯格:摒弃了调性的音乐,再也没有了曾经取之不尽的美学土壤。当勋伯格日渐沉醉于他所搭建的象牙塔时,又真的有过任何“共产主义”的理想吗?

但“进步”,的确在发生着:无调性音乐风靡半个世纪后,终归作为过时的历史现象被遗落。然而此情此境,想必勃拉姆斯、汉斯利克在世,也不会有半分欣慰。不用说,古典音乐再也没能焕发18、19世纪的荣光,即便在当今流行乐领域,调性语汇也一并丧失了曾有的原创动力,而堕入无休止的复制、对复制的再消费、再复制中……调性音乐的复兴还有可能吗?如果它注定不复曾经的辉煌,那么,是否勋伯格本人的选择,也就是历史的选择?

历史延续着一个观念的进程,也是历史,揭开了它深处的悖论。从纯音乐到无调性,就是一部关于“自律”的观念史。在康德写下他关于自律的惊世之论时,又是否听到了——他字里行间潜伏的危机之声?是否听到了那个推倒一切的20世纪?

“音乐,只为它自身而在。”这是跨越两个时代,是勃拉姆斯与勋伯格先后坚守的伦理立场。在今天,面对愈发荒芜的创作土壤,艺术音乐还该坚守什么?

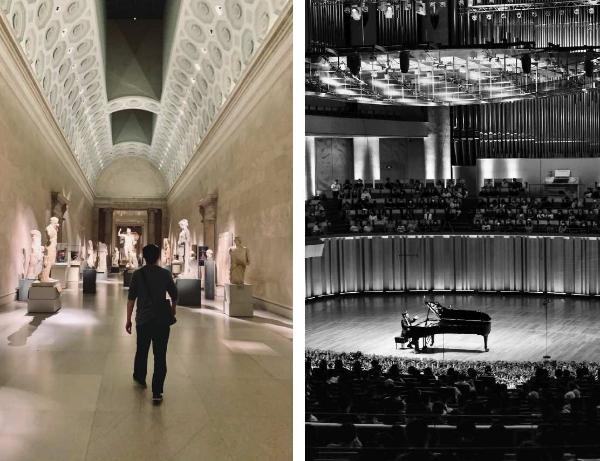

[左]纽约大都会博物馆一楼。彼时已闭馆,展厅安静了

[右]北京国家大剧院,我的独奏会现场