第十章 寡妇

寡妇

阿龙,公元880—961年

急急如律令。强百鬼远离、善神加力,并不病者能行,日日消散,岁岁日日,愿神星欢喜,其人福至,星神放过,赦罪德口。

——一位六十四岁老妇的发愿文 [1]

寡妇阿龙小心翼翼地打开从药铺大夫那里买来的一小包药, [2] 这是她特别下的订单。这天早上当她还在挣扎着穿衣时,药铺的伙计来家里告诉她药已经送到。这种珍稀的药材十分昂贵。阿龙感谢佛祖保佑她打赢了官司,现在,她可以用地里的收入来买药。这笔收入不一定能偿清她的赌债,但至少可以让她给孙子留下些遗产。她打开了药包,里面的名贵药材看起来就像一些干瘪的白色小虫。

时值947年,阿龙已年至花甲,关节肿痛、发热令她备受折磨。她尝试了各种治疗方法,从一般的草药、针灸、按摩,到驱邪、发愿(见图31),然而到了冬天,疼痛却一年甚于一年。她的手几乎动弹不得,穿衣也十分困难。幸好,家里还有一个侍女可以伺候她。一位朋友告诉她有一种特殊的药材,是一种虫,只有在积雪的山峰上才能找到,对治疗发热型类风湿有奇效。 [3] 于是,早在一年前她便请药铺的大夫帮她进货。青藏高原出产的药材由吐蕃商队定期供应,但这些人久不现身,直到几天前才终于经过镇上,药铺得以收到这副药材。

阿龙是镇上最年长的人之一。她的丈夫、儿子、众多堂表亲戚和大部分朋友都先她离世。她的一生饱经病痛,最早的记忆便是因胃痛而蜷卧在床上。她已记不清当时的年纪,只知道父亲为了她进城找药,到第二天晚上才回来。她的父亲带回一些姜黄根,母亲将其研磨成粉,强行让她服下。 [4] 腹部绞痛困扰着她的整个童年,她很快便习惯了这味黄色的药材。成年后,她家中也常备姜黄根,每次大餐前她都会服下这味药以防万一。

插图31 星神罗睺,来自9世纪敦煌发愿文。(大英博物馆,编号Or.8210/S.5666。作者绘)

阿龙的父母在敦煌东北几公里处经营一家客栈,坐落在敦煌跟下一个城镇的中间地带。这段路上没有村庄,只有小旅店。这些小旅店靠着几棵白杨的遮挡,在水井或泉水的旁边,用泥土和红柳枝搭建而成。敦煌的官府为旅店的主人提供物资,包括谷物、草料与薪柴,然而他们依然过着贫困的生活。 [5] 附近的土地覆盖着湿软的盐层,寸草不生,连骆驼也讨厌这样的路况,吐着口水。驼夫一整天都在对付这些顽劣难驯的家伙,因此到达旅舍时往往脾气不佳。

阿龙童年中的另一件大事也与疾病有关,虽然这一次她是未染病的少数几个人之一。时值初夏,敦煌爆发瘟疫。敦煌节度使向河西一带寺院的住持送去急函,将瘟疫归罪于僧尼修为不足。住持立即回信,承诺他治下的寺院团体将马上举行一系列忏悔、发愿、彻夜诵经等法事。 [6] 阿龙的父母从旅人那里听说了这次瘟疫,或许就是这批旅人把他们传染上了,几天后他们双双患病。阿龙在敦煌的伯父母闻讯前去,但当他们赶到时阿龙的父母已不治身亡。

阿龙的伯父一家住在敦煌,但他们的农田在城外。几年前,他们住在离田地不远的村庄里,然而吐谷浑人组成的强盗团伙从青海湖穿过群山前来打劫,绑架了他们的儿子。 [7] 阿龙的伯父和当地一帮男人都被抢走了子女、牲口或财产。他们骑马追赶这些强盗,但几星期后空手而归。强盗没了踪迹,他们也不敢过于深入吐谷浑领地。此后,阿龙的伯父多次加入当地民防团或者南行的旅行队,希望在柴达木盆地或青海湖畔的草场牧人中找到儿子。虽说他和妻子育有其他孩子,但全是女孩。

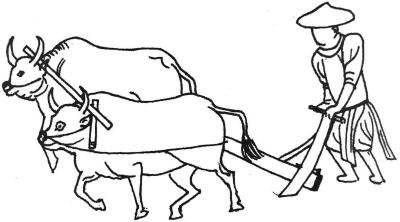

阿龙的伯父家虽不富裕,但足以在农忙时雇短工来田里帮忙(见图32)。夏季雇工的工钱往往以谷物和衣物来结算 [8] ,除此之外,当地官府还会征收田赋。阿龙的伯父作为户主,还需要服劳役,即在一段时间内为政府无偿做工,但他常花钱请人代役。官税也常以谷物和衣物的形式缴纳,这两种交易媒介在当时比铜币或银锭更为常用。 [9] 每亩地需缴小麦四升、黍三升半和麻半升。此外,每二百五十到三百亩地还要再缴一匹布,因为大多数农民都没有这么多土地,所以这项赋税多和邻户一同分担。布税于初夏上交,而谷税则在收获后交纳。每个农户还负责维护田间纵横的灌溉系统,同时农户还需为当地官府提供薪柴。这些从附近地区收集来的柴薪、红柳和杨树枝,将在士兵驻扎的烽火台里派上用场。

插图32 敦煌壁画中描绘的犁耕场景,7世纪。(敦煌榆林石窟第15窟,作者绘)

阿龙是一名出众的女孩子。她的父母讲汉语,但实际上两人都是混血儿,祖上有好几代人都来自丝路上的不同民族。阿龙身上流着汉人、吐蕃人及突厥人的血,但她自己并不知道这一点。她的乌发碧眼在敦煌不罕见,但人们仍对她的美貌交口称赞。阿龙十七岁成婚。她与未婚夫在过节时见过几面,在这之后不久,她的伯母便联络男方父母,询问他们是否有意结亲,然后他们聘了一位媒人来安排相关事宜。男方在城北有一小块土地,临近烽火台与废弃的唐朝戍堡。不过他们的主要收入来自房产——他们在城里有几处房产,已经对外出租了。他们雇了工人来耕地,不过由于土壤不利于犁耕和灌溉,所以收成不佳。因为风水先生说这里是理想的葬地,于是他们保留了这块土地,并在这里修建了家族墓地。他们还请卜者占出宜嫁娶的吉日,卜者翻查黄历,以断吉凶。阿龙生于鼠年,而男方生于牛年,根据黄历,鼠年生人只能在农历五月至十一月间嫁娶,而牛年生人则宜在三月至六月间成婚,于是二人只能在五、六月内选择。 [10] 同时黄历还显示,这两个月间仅有三日宜嫁娶。看过二人的生辰八字后,卜者从中选出了最合适的一天。

中国士族家庭的婚礼十分复杂。 [11] 首先要选择吉日互换函书,写明家族世系及女方嫁妆或男方家产。若双方均无异议,则另选吉日举办“合卺”礼,即新人互相宣誓并交杯饮酒。接着,双方家庭互相赠礼。传统来说,男方要送两根杖及两个缸,缸内分别养了四条红鱼,象征富足有余。资藉豪富之家的杖和鱼会用黄金打造。双方还会交换更多的礼物,由卜者在婚礼前择吉日进行。新娘的嫁妆会在婚礼前夜进行展示。婚礼当天,新郎需至新娘家亲迎。新娘穿着一身红衣,坐在轿内或车上,随着鼓乐喧嚣、五彩缤纷的迎亲队伍到达新郎家。其后,二位新人会再喝一些米酒以缔誓言,然后宾客入座,隆重的婚宴正式开始。

贫庶之家只能举办其中一部分仪式,但婚宴是必不可少的。有时新郎会入赘新娘家。阿龙一家遵循传统礼仪,与男方互相赠礼。在指定的吉日,阿龙乘轿子抵达新郎家,随后新人喝下象征誓言的合卺酒。他们的亲朋好友全都受邀参加婚宴,因为阿龙的伯父母为她备下了丰厚的嫁妆,大家一致赞叹伯父一家对她厚待有加。然而,阿龙对婚礼的回忆并不是那么快乐。主要因为当天一早她便开始痛经,伯母认为这是不祥之兆。阿龙服了一剂草药,伯母还烧热了一块石头并用绸布包好,在接下来的迎亲路上,阿龙一直把它置于腹部,以度过这段不适的时间。

迎亲队伍的行进路途并不遥远,但男方希望借这次机会来炫耀自己的财富,于是请来一支大型乐队。喧天的锣鼓声和高亢的唢呐声回响在窄巷两旁拥挤房屋的泥墙间,店主和摊贩都停下买卖沿路围观。孩童在灿烂的阳光下随着队伍奔跑,更增添了几分喧闹。

当时有一本讲授房中术的书籍从中原流入敦煌,其中对新婚之夜有如下描述:

(新郎)乃出朱雀,揽红裈……女握男茎,而女心或或,男含女舌,而男意昏昏。方以津液涂抹,上下揩搩。含情仰受,缝微弦而不知;用力前冲,茎突入而如割。观其童开点点,精漏汪汪。六带用拭,承筐侍将。然乃成于夫妇,所谓合乎阴阳。 [12]

婚礼之后,阿龙与丈夫一起住在婆家。当地有一首非常流行的诗歌,讽刺了婚姻、公婆对一名悍妇的影响。《齖 新妇文》描述了一名少妇“欺儿踏婿,骂詈高声”,这些行为毫无道理可言,更像是她天性使然。就连公婆的训斥她也塞耳不听,在厨房里摔锅砸盆,宣泄怒火。诗中还描写到她“嗔似水牛料斗,笑似辘轳作声”。 [13]

新妇文》描述了一名少妇“欺儿踏婿,骂詈高声”,这些行为毫无道理可言,更像是她天性使然。就连公婆的训斥她也塞耳不听,在厨房里摔锅砸盆,宣泄怒火。诗中还描写到她“嗔似水牛料斗,笑似辘轳作声”。 [13]

在与婆婆争吵多次后,诗中的这位新妇就躺在床上,佯病不起。待夫婿入室,她便向他哭诉,说公婆令她为奴为婢。丈夫未做错事,她却要求离婚。公婆闻讯后十分欢喜,“且与缘房衣物,更别造一床毡被,乞求趁却,愿更莫逢相值”。少妇临走时说道:“不徒钱财产业,且离怨家老鬼。”

根据唐律,若双方情感不和或妻子忤逆公婆,夫妻双方可和离。因为这种情况而写的放妻书,常常在开头叙述起理想的婚姻状态,说夫妇间应两情相悦,“如水如鱼”。 [14] 但又说道:“苏乳之合,尚恐异流,猫鼠同窠,安能得久。……今诸两家父母、六亲眷属,故勒手书,千万永别。”其中并未提到新娘作为晚辈入住夫家的种种问题。

诗中的少妇在另一座村庄定居下来,得以“自由自在”。诗中提到她不循常俗,因为她不喜“妇女营生”,“是手提竹笼,恰似傍田拾菜”,努力过活。她言道:“本性齖齮处处知,阿婆何用事悲悲,若觅下官行妇礼,更须换却百重皮。”

诗的末尾讲到,挑选媳妇时需对妇人知根知底,“趁逐莫取媒人之配”。与莎士比亚笔下的凯特(译注:莎士比亚《驯悍记》女主角 )不同,诗中的悍妇并非被婚姻拯救,而是因离婚而解脱。同时,这位少妇的争吵对象为公婆,而非丈夫。从丈夫的表现来看,他似乎是个孝子,他不愿违抗父母,但因此失去了妻子。

阿龙并未离婚,在当时离婚也不是什么常见的事。她为丈夫怀上了子嗣。这是她生命中又一个重大的时刻,但同样不甚舒适——她分娩的过程十分痛苦且漫长。为了顺利生产,她服用了凤仙花籽磨粉后制成的草药,她的婆婆还在床下烧符。 [15] 最终母子平安,令大家十分惊喜,而且她诞下的是个男孩。

生产后,阿龙因失血而非常虚弱。僧医为她开了一剂和酒服用的印度草药,名为质汗,内含红柳甘露、松脂、甘草、地黄根及一种叫作“热血”的草药。8世纪时,印度国王曾将一剂质汗送给唐朝,而《本草纲目》记录道:“番人试药以小儿断一足,以药纳口中,将足踏之,当时能走者良。” [16] 显然,当时汉地和塔里木盆地流行一些夸大胡人野蛮行径的离奇故事,在别的地方也一样。

阿龙尝试自己哺乳,但不成功。她的婆婆用茄子制成敷剂,治疗她绽裂的乳头,给了她一些建议,不过后来她们还是为孩子请了乳母。 [17] 诞下第一个孩子后,阿龙接连流产,即使没有流产,她生下的孩子也都孱弱多病,出生几天甚至几个时辰后便夭折。每次流产或孩子早夭,她和丈夫都会到当地的佛寺,付钱请僧人为亡子超度。至少他们还有一个儿子可以延续香火,不像他们在寺里见到的那些可怜女人,只能在观音菩萨像前求子。 [18]

阿龙夫妇的生活日渐富足。成婚几年后,公婆相继离世,因为丈夫是家里唯一的子嗣,他们将所有财产都留给了他。阿龙还从伯父母那里分到一块土地,其余土地则被她的堂兄弟姐妹瓜分。土地需两人悉心照料,虽然佃农有时会拖欠租金,每年他们交税还债后会剩下一些盈余,可供他们不时放贷收息。他们不必每年借谷播种,甚至为阿龙买了一个使唤的婢女——当地小吏向他们借了三匹生丝和两匹纺丝,为了还债,小吏把这个年轻女孩转给他们。 [19] 阿龙很高兴有人来打杂。婢女是吐谷浑人,在跟随家人来劫掠时与当地军队发生了冲突,最终被俘。由于她是战俘,因此可以被当作奴隶来买卖。现在看来,阿龙的丈夫当初在婚礼上念诵的传统祝词,似乎已经成真了:

金银年年满库,麦粟岁岁盈仓。

汉奴专知仓库,胡奴检校牛羊。

斤脚奴扶鞍接镫,强壮奴使力耕荒。

……

端正奴拍箜篌送酒,丑掘婢添酥酪浆。

细腰婢唱歌作舞,矬短奴擎炬子食床。 [20]

当阿龙回顾人生时,早年和晚年的许多事情涌上心头,淹没了婚姻生活的回忆。不过有那么一段时间,她生活优渥。她可以布施寺院,和朋友赌钱,不时做一套崭新的华服。她的手很灵巧,可以用旧丝绸给经帙做刺绣,送给当地尼寺的住持妙福,她和妙福情同知己。 [21] 剩下的丝绸则被做成香囊,送给其他友人。她还会用祖母的配方制香,以沉香、檀香、苏合香、龙脑香、甲香与麝香混合磨粉,再用纱布过滤,最后和入蜂蜜。 [22] 不过她更爱赌博,虽然这一点她从未向妙福坦白过。她和女伴会玩多种游戏,包括麻将、纸牌等,但她们最喜欢的是双陆棋。它的规则与西洋双陆棋类似,两名玩家根据掷骰结果移动黑、白棋子。庭院斑驳的树荫下,妇女们坐在矮凳的丝绸坐垫上,凳腿还髹了漆。她们弓着背,专注地看着精雕细刻的双陆棋盘。 [23] 她们下的赌注很低,仅有几块铜板。而男人们玩得更大,他们聚在敦煌的茶馆酒肆里豪赌,每个人都在城外的波罗球赛和马赛下了注。 [24]

接下来发生了两件不幸的事,撼动并改变了阿龙的生活。第一件,丈夫在五十岁时去世了。他忽然病倒,毫无预兆。大夫、僧人与驱邪术士全力救治,可三天后,丈夫还是溘然长辞了。当她仍在哀悼丈夫的时候,儿子也遭逮捕。城东南的石窟寺正在重修,官府征召他去服民兵役,守卫那里的大佛像。 [25] 民兵团由邻里的壮丁组成,配有弓和箭、盾和矛,这些武器在服役结束后需立即交回,如有延迟,会被罚打七大板。阿龙的儿子没有归还武器,这远比迟交更为严重。未经官府授权,武器买卖是严令禁止的,因为官府担心武器会流入劫匪或外国军队手中。此类案件必须上报调查。阿龙的儿子试图逃跑,但官兵很快就锁定了他的行踪,将他缉拿归案。 [26]

阿龙的儿子几年前成了亲,但他的妻子在分娩过程中过世。阿龙和儿子、孙子一起住,靠田产过活。儿子被捕后,阿龙接管了事务,但十分吃力。她和那首诗的少妇不同,她一直仰赖丈夫与儿子处理外事。耕种什么粮食、要不要雇用额外的劳力、何时收获,全都由他们决定。

她儿子被押入邻镇的监狱候审,为此官府起草了一份文件,让阿龙的妹婿在她儿子不在家期间负责照管田地,负责买谷播种、收获粮食、上交田赋和承担劳役。阿龙的儿子被带走前,与姨父一起到官府,听取契约条款。契约规定,阿龙的儿子返回后将重获田地的所有权,违反契约的一方要赔付一只羊。在确认双方都理解契约内容后,判官兼起草这份契约的人,将他们两人和一名证人的名字写在契约的末尾,其后四人均在书契上画押。只有判官识字并能书写自己的名字,其他人则用各种方式画押,通常是用食指在相应的名字下压印,并在手指关节处画三道横线。 [27]

之后,为了筹钱帮儿子打官司,阿龙立即把三分之一的土地卖给了那名证人,即她的一位远亲。她觉得可以给相关官员送一些钱,反正不会错。她还出钱请妙福在寺里为儿子诵经祈祷。阿龙的妹婿十分乐意帮她打理剩下的土地,并把地里的一些收成分给她。双方都不认为这是地租,毕竟一家人有义务互相扶持。

当年晚些时候,阿龙获悉儿子死于狱中。直到那时,她都还没找到能把儿子解救出来的办法。于是,她决定不去过多追究儿子的死因——最好不要碰这一块的法律。她为儿子安排了丧礼与法事,还向观音菩萨祈求良久,希望儿子不要投胎成畜生、饿鬼或地狱鬼怪。 [28] 此后,她几乎每天都会去寺里。

与敦煌的很多妇女一样,阿龙加入了一个妇女社团,定期在尼寺的一栋小房子里集会。 [29] 有时一名僧人或比丘尼会向她们宣讲佛法,有时她们会一起诵经祈祷。每次聚会的具体安排都会发传单通知,传单上会写明时间、地点及参会人员。 [30] 大多数妇女都目不识丁,但她们可以请当地僧人把传单念出来,指出她们的名字在哪里。她们每个人都要在自己的名字后做标记,然后将传单传给下一个人。聚会的消息也常常口口相传,但社团的负责人仍会写通报作为记录。

社团宗旨在结社会议上通过后,会以书面形式记录下来:

父母生其身,朋友长其值;遇则相扶,难则相救;与朋友交,言如信;结交朋友,世语相续。……便于社格,人各油一合,白面一斤,粟一斗,便须駈,济造食饭及酒者。……社内正月建福一日,人各税粟一斗,灯油一盏,脱塔印砂。……或有社内不谏大小,无格在席上喧拳,不听上人言教者,便仰众社就门罚醴醆一筵,众社破用。若要出社之者,各人决杖三棒后,罚醴醆局席一筵,无免者。 [31]

阿龙所在的社团的十五名成员,包括四名官吏,全都在这份文书上画押,以示“山河为誓、日月证知”。这份文书最后还解释了为什么要写下来:“恐人无信,故勒此条,用后记耳。”

社员定期向社团捐献,大多是谷物。每次集会,最晚到的社员及未出席者需付罚金,有时是谷物酒,有时造价更高,是用当地葡萄酿造的酒。另外,所有成员的丧葬费均用社团资产来承担,这对与会女性来说十分重要,因为她们很多人都年老贫穷。社团也会举办法事,以免自己的社员会像目连的母亲那样沦落地狱。 [32] 大部分社员都会努力改变自己的命运,为此她们向尼寺布施,遵守五戒,即不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。可她们不仅向寺院捐酒,还屡屡提起设斋宴饮,表明至少“不饮酒”这一条没有被严格遵守。 [33] 有些社团由城中的富裕女性组成,有能力资助绢画、石窟壁画的绘制,为成员积累更多的功德。 [34]

阿龙的儿子死后不久,她的妹婿又被征入民兵团,前去打击频繁袭击偏远村落的武装盗匪。他一去数月,田地只能辍耕。阿龙记得她的堂兄四十几年前被盗匪劫走,去世多年的父母寻人不得,只得当作他已不在人世。好像心有灵犀般,就在她的妹婿离乡期间,一名男子骑马入城,宣称自己就是那名失踪的男孩。他直接到官衙陈述自己的往事,说他本来是最近前来劫掠的团伙中的一员,但他在临近敦煌的时候,设法带着两匹马逃了出来。他被吐谷浑劫匪带到青海湖时还是个小男孩,但他一直记得自己的故乡在敦煌。尽管他已记不清父母的居处和田地的位置,但他知道自己的汉文名字。他希望收回自己的土地,因为他没有其他办法谋生。

官吏相信了他的故事,而且根据初步调查,他的家庭确实拥有土地,其中一部分现在已经荒芜。于是,官府没有深究就把土地指派给了他,还开具了家主证明,以示其合法拥有土地。这块土地正是阿龙的荒田。官吏还用谷物与布匹买下了他的马。这位年轻男子便搬到这块田地里,以此为家。阿龙听到这个消息时非常讶异,但她不想招惹当地官府,于是决定等妹婿归来后再去向这个擅自占地者讨说法。不管怎样,她过得颇为舒适,之前卖掉部分田产的收入至今还没花完。

几个月后妹婿返乡,听闻此讯时也如阿龙般大为震惊。他前去质问那名男子,确认他的说法是否属实。男子十分粗暴无礼,拒绝回答,也不愿放弃土地的所有权,并将官府出具的家主证明出示给阿龙的妹婿。目前仍健在的人中已没人记得那个小男孩,因此无法反驳他的说法,寡妇阿龙与她的妹婿只能接受现实。

他们一直无法确定这个人是否就是当年的那个男孩。然而,这名男子消失了,像出现时一样突然。据说,他从小就习惯游牧人的生活方式,在这块他称之为“苦地”的地方上过得如此乏味辛劳,实在忍受不了。于是他买了一匹马,将行李装进鞍囊,向东南方前进,越过南山返回青海湖畔,那个他长大的地方。

阿龙一家的麻烦并未就此结束。这名男子逗留敦煌期间,与阿龙的一个年轻亲戚交好。阿龙亲戚众多,而这个年轻人是她的一名远亲。此人家里很穷,阿龙对他没什么印象。他在寺院长大,没有土地与财产。那名陌生男子离开后,这个年轻人便搬到这片土地,声称自己是那名男子的侄子,有权拥有这块地。

接下来的十年中,年轻人一直拒绝交出土地,更糟的是,他连一粒收成都不愿分给阿龙。阿龙的财产日益缩减,她也愈发嗜赌,最后债台高筑。她不得不卖掉或者典当许多财产。有一年冬天,她甚至要从当地僧人那里借锅煮食。她已经不能像过去那样慷慨地布施寺院,庆幸的是,由于她定期给社团捐献,因此她的丧葬费用有所着落。她想制作多一些刺绣香囊等织品来卖钱,但因类风湿性关节炎发作,她的关节很快就肿痛、僵硬起来,无法缝纫。

眼看孙子将近成年,她和妹婿决定采取行动夺回土地,否则她的孙子将一无所有。如果他的名下没有任何财产,又如何能够娶到像样的妻子?他们不管花费多少,也不管是否可能败诉,就将案子上呈官府。阿龙还留有儿子被捕后与姨父签订的契约,不过这是唯一的书面证据,而且早已过期。一名书吏录下阿龙、她的妹婿及那位年轻人的证词,将誊写好的证词与契约原件一起,交给了指定审理此案的官员。

官府的判决附于证词之后。审案官员注意到,擅自占地的年轻人虽声称是阿龙的远亲,却没有分给她任何土地上的收入,“针草阿龙不取”。他还注意到寡妇阿龙年事已高,没有其他的收入来源,因此,他认为阿龙更有理,把这片土地及其水源判给了她。 [35]

寡妇阿龙剩下的日子终于有了保障。她的孙子不久便会长大成人,可以自己耕种田地。每年清明节,即冬至后的第一百零五天,他们都会带上供品和食物,一起去阿龙儿子的墓地扫墓、献祭,随后在附近野餐。阿龙还在赌博,但她现在有钱请僧人来诵经,期待能够借此缓解关节炎、驱赶所有厄运,她觉得这些不幸事“如闪电般倏忽倾盆而下”。实际上,比起其他数以万计、靠耕种塔里木一带“苦地”过活的农民,她的人生并不差,只是也没有过得更好。

[1] 引自一份敦煌文书(编号Or.8210/S.5666),现藏于大英图书馆。英语译文引自Lionel Giles Descriptive Catalogue of the Chinese Manuscripts from Tun Huang in the British Museum , cat.6264。也可参见Susan Whitfield and Ursula Sims-Williams eds., The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith , cat.278。

[2] 阿龙是敦煌的居民,藏经洞的好几份法律文书都提过她(相关译文和讨论见Valerie Hansen, Negotiating Daily Life in Traditional China , pp. 68–74),下文提及的土地诉讼案的有关细节即直接参考了这些文书。不过,我们不清楚她是否热衷赌博或患有关节炎。

[3] 冬虫夏草是长在毛虫身上的菌类,把毛虫杀死后,注入菌丝。其藏语拼音为yartsa gunbu。参见当时的《新修本草》。

[4] 参见D. Wujastyk, Roots of Ayurveda , London: Penguin Classics, 2003, p. 181。

[5] Edwin O. Reischauer, Ennin ’s Travels in T ’ang China , pp. 143–149.

[6] 敦煌文书里有这位节度使的函件和寺院主持的回信(Or.8210/S.1604),纪年为902年(Lionel Giles, “Dated Chinese Manuscripts in the Stein Collection, V,Tenth Century,” p. 318)。

[7] 山里来的袭击者绑架小孩的举动,在好几份敦煌文书都有所提及,例如Or.8210/S.5394。其实不止是小孩会被绑架:一个耕田雇工的契约里就有一则条款,说明如果盗贼来袭把他掠走的话应该怎样处理(Arthur Waley trans.,Ballads and Stories from Tun-Huang: An Anthology , p. 162)。

[8] 对于在农历一月到九月干活的雇工,他们的报酬是每月一驮谷物,以及一套春衣、一件衫、一件袴、一双皮鞋(Arthur Waley trans., Ballads and Stories from Tun-Huang: An Anthology , p. 161)。

[9] Eric Trombert, “The Demise of Silk on the Silk Road: Textiles as Money at Dunhuang from the Late Eighth Century to the Thirteenth Century.”

[10] 敦煌发现的877年日历印刷品带有生肖的说明,见Or.8210/P.6(Lionel Giles, “Dated Chinese Manuscripts in the Stein Collection, IV, Ninth Century,”pp. 1033–1034;Susan Whitfield and Ursula Sims-Williams eds., The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith , cat.264)。

[11] Robert van Gulik, Sexual Life in Ancient China , pp. 234–235.

[12] 敦煌写本Pelliot chinois 2539,白行简(775—826)的《大乐赋》,英语译文见Robert van Gulik, Sexual Life in Ancient China , pp. 203–207,此处英语译文转引自204页。

[13] 英语译文改编自Paul Demiéville, “La nouvelle mariée acariatre,” Asia Major 7 (1959), pp. 59–65。这份文本是敦煌文献之一种,现藏于大英图书馆,编号Or.8210/S.4129(Susan Whitfield and Ursula Sims-Williams eds., The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith , cat.190)。

[14] Arthur Waley trans., Ballads and Stories from Tun-Huang: An Anthology , p. 56.有关离婚的讨论,以及离婚文书的英语译文,见Valerie Hansen, Negotiating Daily Life in Traditional China , pp. 63–64。

[15] Or.8210/S.5561里有关于痛经的祝愿文,还提及怎样治疗(Susan Whitfield and Ursula Sims-Williams eds., The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith ,cat.186)。

[16] E. H. Schafer, The Golden Peaches of Samarkand , p. 184.

[17] 见Lee Jen-der, “Wet Nurses in Early Imperial China,” Nan Nü: Men, Women and Gender in Early and Imperial China 2, no. 1(2000), pp. 1–39。

[18] 有一本带插图的《观世音菩萨普门品》(《法华经》第二十五品)写本,表现了一对夫妇求子并在九个月后诞下子息,见Or.8210/S.6983 ff.9V–10R(Susan Whitfield and Ursula Sims-Williams eds., The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith , cat. 185)。

[19] Or.8210/S.1946. Lionel Giles, “Dated Chinese Manuscripts in the Stein Collection, VI, Tenth Century,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 11, no. 1 (1943), p. 172–173;Susan Whitfield and Ursula SimsWilliams eds., The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith , cat.42.

[20] 英语译文引自Arthur Waley trans., Ballads and Stories from Tun-Huang: An Anthology , p. 162。

[21] 见《比丘尼》。关于经帙,见Susan Whitfield and Ursula Sims-Williams eds.,The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith , cat. 255(大英图书馆,编号MAS.858)。

[22] E. H. Schafer, The Golden Peaches of Samarkand , p. 159 n37.

[23] 在阿斯塔那墓葬出土过一件棋盘,见中国历史博物馆、新疆自治区文物局编《天山古道东西风·新疆丝绸之路特辑》,北京:中国社会科学出版社,2002年,202—205页。阿斯塔那墓葬中还有一幅画,表现了一位女子坐在凳子上下象棋(208页)(译注:现一般称为《弈棋仕女图》,实际上女子很可能是坐在榻上,下的应是围棋)。有关双陆棋的描述,见Jacques Gernet,Daily Life in China on the Eve of the Mongol Invasion, 1250–1276 , p. 227。

[24] 关于当时波罗球的受欢迎程度,见E. H. Schafer, The Golden Peaches of Samarkand , pp. 66–67。人们常常提到赌博,证明这项活动在当时很流行,例如著名官员韩愈即因好赌而闻名(Oliver J. Moore, Rituals of Recruitment in Tang China , Leiden: Brill, 2004, p. 304)。

[25] 见Or.8210/S.3005,这份文献现藏于大英图书馆。

[26] 阿龙的这段遭遇取材自一份敦煌文献,相关讨论见Valerie Hansen,Negotiating Daily Life in Traditional China 。

[27] Pelliot chinois 3257,这份文献的照片和相关讨论见Valerie Hansen,Negotiating Daily Life in Traditional China , fig.5。另一事例见某位比丘尼的画押,见Or.8210/S.2199(Susan Whitfield and Ursula Sims-Williams eds.,The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith , cat.209)。

[28] 关于地狱的模样,见带插图的写本《十王经》及其经变画,包括现藏于大英图书馆的Or.8210/S.3961和藏于大英博物馆的1919,0101,0.23(Susan Whitfield and Ursula Sims-Williams eds., The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith , pp. 331–33)。

[29] 妇女结社的例子,见Susan Whitfield and Ursula Sims-Williams eds., The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith , p. 247。有关妇女结社的讨论,见宁可、郝春文《敦煌社邑文书辑校》,南京:江苏古籍出版社,1997年。

[30] 例如,可参见Or.8210/S.527(Lionel Giles Descriptive Catalogue of the Chinese Manuscripts from Tun-Huang in the British Museum , cat.7572)。

[31] Or.8210/S.527,英语译文引自Lionel Giles, “Dated Chinese Manuscripts in the Stein Collection, VI, Tenth Century,” p. 156。

[32] 参见《比丘尼》。

[33] Eric Trombert, “Bière et Bouddhisme: La consummation de boissons alcoolisées dans les monastères de Dunhuang aux VIIIe–Xe siècles,” Cahiers d ’Extreme-Asie 11 (1999-2000), pp. 128–81.

[34] 描绘女性的画作和由女性资助的画作,见Nancy Schuster, “Striking a Balance: Women and Images of Women in Early Chinese Buddhism,” in The Role of Women in Middle Ages , edited by Y. Y. Haddad and Findly N. Banks,Albany: State University of New York Press, 1985, pp. 87-114;Lilla RussellSmith, Uyghur Patronage in Dunhuang: Regional Art Centres on the Northern Silk Road in the Tenth and Eleventh Centuries , Leiden: Brill, 2005, p. 195。

[35] Valerie Hansen, Negotiating Daily Life in Traditional China , p. 73.