学习是如何完成的

比如你看了一篇文章,读了一本书,听了一场讲座,你感觉收获很大;或者你通过不断练习学会了游泳……这份感受与收获,以及学会的游泳姿势,到底使你的大脑发生了什么变化?

是多出来一些细胞,还是细胞的样子发生了改变?

如果都没变化,那这些新的知识和技能,是如何储存在你大脑中的呢?

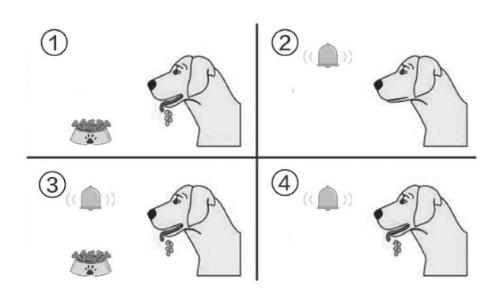

著名心理学家巴甫洛夫,曾经用小狗做了一个实验,来研究这个学习的过程

饲养员每次给小狗送食物的时候,小狗都会流口水,这个当然并不奇怪。但是时间一长,当饲养员刚打开门,还没有进来,狗粮还没有出现的时候,小狗就已经开始流口水了……这就有点奇怪了,“开门”和“狗粮”这两个完全不相关的事物,为什么让小狗产生了同样的反应?

巴甫洛夫就猜想,是不是因为“狗粮、开门、饲养员”这几件事总是同时出现,慢慢地,小狗就将三者联系到了一起,当“开门”这个事件发生,小狗就认为与之相关的“狗粮”也会马上出现?这不就是学习吗?

于是,为了进一步验证这个猜想,巴甫洛夫开始测试其他的方式,分别使用铃铛、口哨、音乐、一句特定的话等等和狗粮一起出现……

结果,这些都能让这只可怜的小狗开始流口水(见图15-1),这证明小狗确实会学习!

图 15-1

这个“巴甫洛夫的狗”的著名实验,似乎触及了学习的本质:所谓学习,就是把原本不相关的东西联系在一起的过程。

这个说法有科学依据吗?学习在大脑中又是如何发生的呢

几十年后,心理学家赫布又提出了解释该现象的理论模型:如果大脑里两个神经细胞总是被同时激发,那么它们之间的连接就会变得更强;而这个时候,如果再激发其中一个细胞,那么另外一个细胞就会被同时激发。

这个就是著名的“赫布定律”,他的这个猜想也在之后的科学实验中被证实。

所以,学习的过程,并不是我们通常认为的,是将虚拟的知识存入大脑里这样一个过程,而是将不同事物彼此联系到一起,并在大脑中产生与之相对应的神经细胞之间的连接强度的变化。

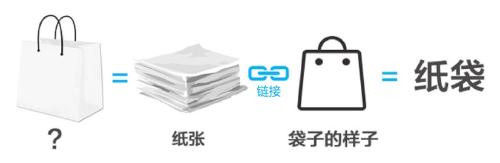

比如,你眼前放了一个“纸袋”,今天是你第一次见到它,在没有其他人给你解释的情况下,请问你是如何理解它的(见图15-2)?

图 15-2

你大脑里会凭空冒出来一个概念叫“纸袋”吗?

不会。

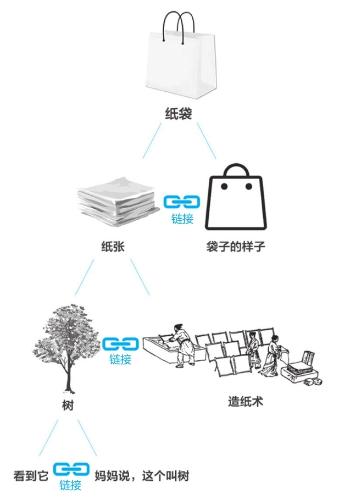

我猜你理解它的过程大致是这样的(见图15-3):

图 15-3

看,我们理解一个新事物的过程,并不是凭空冒出来一个概念,而是找到已有的相关概念,并把它们链接起来,组合成一个新概念。

如果我们把这个过程再往下推,看看是不是这样的(见图15-4):

同样地,你还可以试试其他事物,回忆一下,你学会它的过程是不是也发生了类似的链接?

学习的过程,其实就是建立新链接的过程。可以链接已有的概念,也可以链接你看到的、听到的、闻到的某个信息。

我们经常说某个人口才好,能把一个复杂的概念讲明白,那一定是因为他用了一个你熟悉的概念作为起点,帮助你链接到这个新概念上,这样你就一下子听明白了。

为什么会有吓尿指数

我们回到开头说的问题,为什么会有吓尿指数

200年前的嘉庆皇帝来到今天这个社会,为什么会被吓尿呢?

你把一个iPhone手机放在他的面前,他会怎么理解它(见图15-5)?

图 15-4

图 15-5

玻璃?瓷器?铁器?铜器?画?西洋文?这个画怎么会自己动呢?谁在讲话?匪夷所思……

他已经找不到该用什么“原有知识”来理解它了!

并不仅仅是我们现在的科技进步了,而是我们现在用的产品,所使用的“技术要素”已经完全脱离了他当时的知识存量,知识结构发生了断层,导致他找不到可链接的点,现实变成了他不能理解的梦境空间……

人是在已有认知上,建立新的链接,来理解新事物的。

如果缺少了相关的背景知识,就无法理解眼前这件事。反过来说,你的知识存量越多,你能理解的新知识也就越多,理解速度会越快,这就是我们看书会越看越快的原因。

我们在上节课留了一个尾巴,就是学习的第三步“提取使用”没有讲

结尾的时候我说:如果知识没有“用”,就“没有用”。其实说起来,这是一句正确的废话,因为这个道理大家都懂。

可关键是,我们为什么会“不用”?

这不是很奇怪嘛!

如果将来不会用,我们干嘛要学习?

我们辛辛苦苦学知识,是为了显得自己很有学问吗?还是显得自己很努力,很爱学习?

都不是吧!

为了通过考试?

确实,很多小伙伴是因此而学习的,比如有些同学高考结束后,就把书给扔了、烧了……

为什么会这样?

因为他们都把学习当成了“目的”本身。

高考结束、大学毕业或者考证通过,就是这个目的的“终点”,一旦跨过终点,我为什么还要学习?考完之后,我为什么还要用这些知识?

目的已经达到啦,书和知识当然可以扔了啊!

很多时候,我们很多人,都在为了学习而学习,为了考试而学习,全然忘记了学习的真正目的!

学了不用,是因为把学习的目的搞错了!

学习的真正目的是什么

学习知识,是为了能更高效地解决问题!

目标错了,姿势怎么可能正确?

就像基于“地心说”发展出来的任何理论,都不可能正确!

如果目标变成了“解决问题”,那么“学习”就变成了过程,“知识”就变成了解决问题的“要素”。

那么,只要你在生活、工作中依然需要面对问题,学习就不会停止!只要有问题需要解决,你为此学到的知识,就一定会被使用!

这就是我们常听到的“带着问题去学习”,这句话竟然还被当成了金玉良言,这不应该是理所当然的嘛!不带着问题去学习才是“动机不纯”嘞!

我们该如何“使用知识”来“解决问题”呢

比如,问题:7×8=?

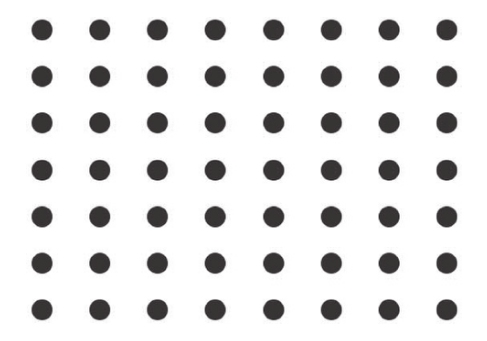

你会如何解决这个问题?摆一个7行8列的点阵(见图15-6),然后数一下有几个点?

图 15-6

哪怕你用的是这种方式,也还得有个前提:

·就是你得看得懂“7、8”这两个数字;

·得看得懂“×”这个符号代表什么意思;

·还得知道用“行、列”组成的点阵来解决乘法的问题。

这些数字、符号代表的意思,就是“知识”,没有这些知识,你连题目都看不懂……

当然,如果你在小学背过“乘法口诀表”,你根本不需要搞这个点阵图,直接可以写出答案:56。

这个“乘法口诀表”就是知识。

刚才这个过程,就是解决这个问题的“思考过程”。我们发现,拥有不同“背景知识”的人,思考这个问题的过程和方法、速度是不一样的:

·看不懂数字和符号的人:一脸懵圈,这些奇怪的符号到底是什么意思……

·看得懂数字和符号,但是不会乘法口诀的人:列出点阵图,一个个数,好累……

·会乘法口诀表的人:瞬间给出答案!

所以,知识是如何帮助你解决问题的?

“知识”并不是直接解决问题的,而是提高了你解决这个问题的“思考质量”!

这样,一个清晰的脉络就浮现在我们眼前:

学习知识→提高思考质量→解决问题的效率

所以,学习的真正目的,是为了提高“思考质量”!

这是一个非常重要的转变!

什么意思?

原来,学习是你的目标,现在目标变成了“如何提高思考质量”,“学习知识”变成了达成这个目标的一个关键步骤!

目标不同,姿势当然就会有变化!

那么,我们应该如何通过学习,提高思考质量呢?

首先,你得先了解一下,“思考”到底是一个怎么样的过程。