导言

E7研究中,地处殖民化大陆(此处指美洲、大洋洲、非洲三个大陆)以资源出口为主的国家在全球危机压力下表现出很明显的“主权负外部性”——面对核心国家和半核心(半边缘)国家应对金融危机相继采取的以量化宽松为名、“成本转嫁”为实的手段,造成资源价格大起大落,资源出口国按照西方理论所做的宏观调控,几乎都反过来加深了国内危机的恶化。因此,我们把巴西、委内瑞拉、南非这三个经济上难以摆脱殖民化的国家作为一组,但仍然分国别来做分析。

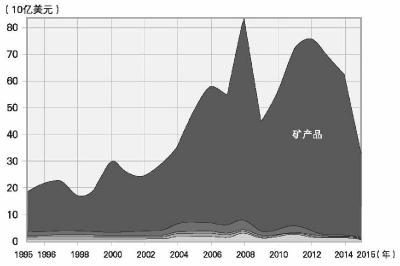

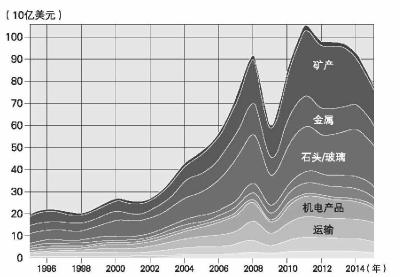

其中,南美洲的巴西和委内瑞拉有三个相同特征:一是同属于殖民化国家,外来殖民人口及混血人口占国内人口超过50%,并且外来人口在客观上也是此类国家的解殖运动的主导力量,独立后仍然是延续西方制度的社会主流;二是同样都落入“城市化陷阱”,城市人口占比高达80%以上,都因城市化超前、贫困人口集中于大城市,而不再有进入工业化的所谓劳动力资源的“比较优势”,也不再有政府通过社会改革形成良性治理的可能;三是同属于“殖民化单一经济模式”,资源出口占GDP之比过大,跨国公司把控本国资源市场形成“外部定价权”[145],因而这三国无法自主地把握本国经济主权;任何党派的政治家上台,只要试图收回资源主权,则势必被西方软实力“妖魔化”,并面临西方势力各种颠覆政权的台前幕后操作。图II-1和图II-2为巴西和委内瑞拉的外贸结构示意图。

来源:http://atlas.cid.harvard.edu/explore/stacked/export/bra/all/show/1995.2015.2/。

图Ⅱ-1 巴西外贸(1995—2015年)

来源:http://atlas.cid.harvard.edu/explore/stacked/export/ven/all/show/1995.2015.2/。

图Ⅱ-2 委内瑞拉外贸(1995—2015年)

图II-1表明:巴西外贸结构中,矿产品占比最高,其次是蔬菜和食品;资源产品与农产品合计占据出口的2/3。

图II-2表明:委内瑞拉出口结构中,矿产品占据90%以上,过多依靠石油,相比于巴西,更凸显其殖民化单一经济的特点。

这个特点也是委内瑞拉在核心国量化宽松政策出台之后,借助石油价格暴涨而短期暴富,随核心国中止量化宽松政策导致油价暴跌而迅速贫困化,并随即陷入社会动乱的内因。

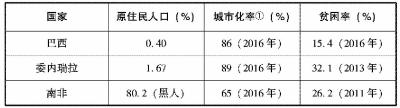

与巴西和委内瑞拉这两个南美国家长期维持殖民化的单一资源出口型经济相似的是南非。请看图II-3。

来源:http://atlas.cid.harvard.edu/explore/stacked/export/zaf/all/show/1995.2015.2/。

图Ⅱ-3 南非外贸(1995—2015年)

图II-3表明:南非外贸结构中排在前三位的分别是:矿产品、金属、石头/玻璃。三者合计占据南非出口额的2/3。这表明南非经济类似于巴西和委内瑞拉,也是典型的资源经济出口国(如表II-1所示)。

表Ⅱ-1 巴西、委内瑞拉、南非三国发展情况

①数据来源于世界银行,详见https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.Z.

南非虽然在前两个占比上有所不同,但面临近似的困境。

这三国都是十多年连续执政的政府,都在21世纪初搭乘了全球金融化流动性过剩、大量资金注入原材料和能源等期货市场所带来初级大宗商品“牛市”的便车,也由此产生了表面为正、实质为负的结果:表面看是得到“搭便车”机会,利用核心国金融扩张获得本国资源出口的溢价收益,能够改善国民福利,赢得底层民众支持;但从实质看,却因资源溢价收益大大超过制造业的正常利润,而在利伯维尔场制度[146]作用下,私人部门的资金从本国工业流出,进入机会收益高的领域,随之是实体经济衰败,社会失业增加。简单来说,这就是经济学上所谓的“荷兰病”:因为初级商品繁荣而扭曲了经济结构,导致工业部门衰落。

随着核心国家2013年逐步退出量化宽松政策、资源出口价格急速下滑,这三国很快就陷入了资源出口国承载全球金融危机代价的困境。

更为深刻的困境,是这些边缘国家不仅没有本国资源的定价权,更没有制度建设的话语权。由此致使核心国借危机爆发“以恶传恶”,发挥其“后冷战”话语的软实力作用,把过多承载全球危机代价、造成国家失败的责任,归罪于这些边缘国家的政府,甚或直接归罪于那些敢于批判核心国的政治家……

例如,受核心国家软实力攻击最严重的是委内瑞拉。其特殊之处并不在于查韦斯和马杜罗政权的社会主义政治宣传,更不在于他们用石油溢价收益组建的拉美左翼政府反美阵营,而在于他们试图跳出造成上述“负外部性”的殖民化经济地位,更因为他们获取石油溢价收益的前提是,主要依靠底层群众的支持,以革命的名义从国际资本手上收回大部分资源主权!所以,他们才深受跨国资本及其母国政府的敌视。

何况委内瑞拉试图通过改造被西方软实力控制的国内传媒和教育来夺回话语权,因而更加遭到西方主流传媒不遗余力的妖魔化,各种方式的颠覆策略内外夹击,而且从未间断。

巴西劳工党虽然在意识形态上也认同社会主义思想,但卢拉获得执政地位之后的国内外政策相对较温和;不过,本国对石油收益按比例分配,仍然是跨国企业的心腹大患。

尽管资源领域的主权外部性程度有别,两国的左翼政府同样受国内中产阶级及富裕阶级的敌视,不断受右翼政治运动冲击。

南非黑人政权之所以得以建立,是因为以继续维护跨国公司的资源开发权为谈判条件,“主权负外部性”相对更大;也因为政府与跨国资本分享资源收益的份额较前两国更少,所以其政权没有受到严峻的外部挑战,其领导人也得到最多西方世界的赞赏。但黑人政府却因分享收益过少,而无法兑现其结束种族隔离制度及上台时许下普遍提升底层民众福利的承诺,虽然“非国大”执政的政府仍然有其群众认受性的优势,但社会的不稳定性还是以暴力排外的形式爆发出来。

由此可见,南非在发展中国家中的典型意义——越是在解殖运动中以放弃暴力革命的方式取得原宗主国的认可,越是更多保留殖民者的政治和经济制度,则其承载海外资本转嫁的制度成本的基础就越差;随之必然对其他弱势群体转移自身不能承载的成本压力,由此造成的社会代价,一般都会反过来被西方话语利用,来抹黑边缘国家的政府。

综上所述,巴西、委内瑞拉和南非三国的历史经验是,本国如果没有长远发展战略及有执行力的政府,就不可能以国家资本的力量搞出结构完整、具有活力的工业体系,也就不可能形成比较优势,不管资源多丰富,始终无法长远地、根本性地改善整体国民福利。而且,越是依赖殖民者留下的单一经济或单一类别的商品,在国际市场涨落的周期下,本国经济受到的冲击就越大。

产业结构正如投资组合(Portfolio)一样,也需要一定的多元化以分散风险。工业体系的完整性和产业结构的多元性,应该是发展中国家追求的长远可持续发展策略。