告别学校

在雷普顿读最后一学年时,妈妈问我:“中学毕业后你想进牛津或者剑桥吗?”在当时,就算付得起学费,进这两所名牌大学也是不容易的。

“不,谢谢你,”我说,“我想从学校直接找一家公司进去工作,把我派到远方,非洲或者中国去。”

你要知道,在20世纪30年代早期实际上还没有空中旅行。从英国乘船到非洲要两个礼拜,到中国大约要五个礼拜。这些是遥远的梦幻地方,没有人会只为了度假去那里,去那里只为了工作。今天你可以在几个钟头里到世界上任何地方,这没什么大不了,在1934年可大不相同。

因此读最后一个学期时,我只向一定会把我派出国去的公司报告谋职。它们是壳牌石油公司(东方部)、帝国化学工业公司(东方部)和一家芬兰木材公司,它的名字我忘了。

帝国化学公司和那家芬兰木材公司录取了我,由于某些原因,我最想进壳牌石油公司。我去伦敦接受面试那天,我的舍监说我连去尝试也是荒唐的。“壳牌石油公司的东方部是精华之精华,”他说,“那里至少有一百个人求职,而名额只有五个。只有学校的学生头或者宿舍的头头才有希望,可你连一个宿舍长也不是!”

关于求职的话,我这位舍监说的是对的。当我到达伦敦壳牌石油公司总部时,有一百零七个小伙子在等待面试,名额一共是七个。请别问我,为什么我会获得这七个名额中的一个,我自己也不明白,不过我得到了。当我回校把这好消息告诉那位舍监时,他没有祝贺我或者跟我热烈握手,而是转身就走开,嘴里咕噜着:“我只能说一声,我没有壳牌石油公司的股票真是太高兴了。”

我已经不在乎这位舍监怎么想了,我全搞定了,我有了职业,是个可爱的职业。1934年7月我就要永远离开学校,两个月后,也就是9月,我正好十八岁,我就要进壳牌石油公司,我将是东方部一名实习生,周薪五英镑。

收到了壳牌石油公司的录取信

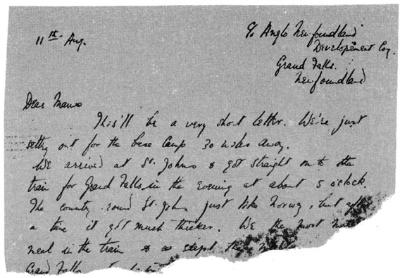

我一生中第一次夏天没有和家人一起去挪威。在我成为一名商业职员之前,我觉得需要一种特别的最后享乐。因此在最后一个学期,我报名参加一个叫“公学探险协会”的团体。这团体的头头曾经跟斯科特上尉[1]一起去南极做他最后一次的探险,这个人暑假里将要带一群高中生去纽芬兰[2]。内地探险,听上去很好玩。

我毫不留恋地永远告别了雷普顿学校,骑上我的摩托车回肯特去。这辆呱呱叫的摩托车是一辆500毫升排气量的埃里厄尔牌车子,去年我花了十八英镑买来的。在雷普顿读最后一学期时,我把它秘密放在距离威林顿两英里的路旁的一个汽车房里。每逢星期日我走着到汽车房,戴上头盔、风镜,穿上旧雨衣和高筒胶靴,乔装打扮,不让人认出来,在德比郡到处开着玩。轰轰响的车穿过雷普顿,没有人知道我是谁,经过在街上走的老师,绕过星期日出来溜达的学校里那些目空一切的危险博者,真是太好玩了。我想到万一被抓住浑身就发抖,可我没有给抓住过。因此在这学期最后一天,我兴高采烈地把车开走,永远永远离开这学校。这时我还没满十八岁。

我在家里只待了两天,就和公学探险队出发了。我们的船在八月初离开利物浦,六天后到达圣约翰。探险队有三十三名和我同龄的孩子,还有四位有经验的大人领队。可我很快发现,纽芬兰这地方并没有什么惊险。我们背着很多东西,在这个荒僻的地方走了三个礼拜。我们带了帐篷、铺地床单、睡袋、煎锅、食物、斧子和在地图上不标出、没有人烟、荒凉的地方必需的所有东西。我背的东西,我记得很清楚是一百一十四磅,每天早晨,总得有人帮我把背包搭上我的背。我们吃肉糜压缩饼和小扁豆,十二个人一小队去做所谓的“长征”。从岛的北部到南部,又重新走回来,由于缺少食物吃了很多苦。我还清楚地记得不得不吃煮地衣和驯鹿苔来充饥。不过这是一次真正的历险,回到家来时我身强力壮,准备好去闯天下了。

接下来两年我在英国壳牌石油公司接受紧张的培训。那一年我们一组实习生共七人,每人认真准备好在这个或那个遥远热带地方维护壳牌石油公司的尊严。我们一个礼拜又一个礼拜地待在巨大的壳牌提炼厂,一位专门指导员教我们有关燃油、柴油、瓦斯油、润滑油、火油和汽油的知识。

这以后的好几个月,我们在伦敦总部学习这大公司怎样从内部运作。我仍旧和我妈妈还有三个姐妹住在肯特的贝克斯利。一个星期有六天,包括星期六,我要身穿一套深灰色西装,七点四十五之前吃完早饭,然后头戴一顶棕色软毡帽,手拿一把收拢的雨伞,和一大群穿同样深灰色西装的人一起坐八点十五分的火车上伦敦。我发现自己很容易和他们成为一样的模式。我们全都是非常严肃高尚的绅士,坐火车去伦敦城我们的办公室,各自都从事着巨额融资工作和非常重大的事情。我们这些旅伴大多数戴硬的圆顶高帽,少数像我这样戴软毡帽,不过在1934年火车上是没有人光着头的。即使在太阳最好的日子,我们也没有人不带一把收拢的雨伞,雨伞是我们的写字楼标志,不带一把雨伞会觉得像光着身子。它还是一个体面的标记,修路工人和管道工去工作从不带雨伞,而商业人士要带。

公司职员

我很欣赏这样,的确欣赏。我开始明白,一个人有规定的日程,有规定的钟点和规定的薪水,不用怎样独立思考,过这样的日子是多么简单啊!和商业职员的生活相比,作家的生活绝对是受罪。作家得逼迫自己工作,他得安排自己的时间,虽然不坐到写字台旁边去也没有人责备他。如果他是一个小说作家,他就生活在恐怖世界里。每天都要有新的构思,他永远不知道他是不是能想出来。写两个小时的小说就会让这位作家绝对精疲力竭,因为这两个小时他已经走了很多英里,到了别的地方,在一个不同的地方和完全不同的人在一起,要用很大的气力才游回正常的环境中。当作家茫然地走出他的工作室,他需要喝一杯,世界上几乎每一位小说作家都喝过量的威士忌,他这样做使自己有信心、希望和勇气。当作家的人是傻瓜,他唯一的补偿是绝对自由,除了自己的灵魂,他没有任何主宰,也许这是他要当作家的原因。

壳牌石油公司使我们感到自豪。一年以后,我们这些实习生被总部派到英国各分店去学销售。我去了萨默塞特,在那里待了几个星期,把火油卖给遥远乡村的老太太们。我的油槽车后面有一个龙头,当我开进谢普顿·马莱特,或者米索默·诺顿,或者皮斯当·圣约翰,或者辛顿·布莱韦特,或者坦普尔·克劳德,或者丘·马格纳,或者灰什·昌普弗劳尔时,老太太和少女们听到我的马达声,就拿着瓶子罐罐和油桶从农舍里出来买上一加仑火油,加到火油灯里或火油炉里去。一个小伙子做这种事是很有趣的。在晴朗的夏天,在萨默塞特把油槽车后面的火油卖给温顺的村民,没有人会感到神经崩溃或者心力衰竭。

后来在1936年,我忽然被召回伦敦总部,一位经理找我。“我们要派你去埃及,”他说,“去那里工作三年,有半年休假,一个礼拜内做好准备。”

“噢,可是,先生!”我叫起来,“不要到埃及!我实在不想去埃及!”

那大人物在他的椅子上朝后一倒,好像我用一盘水煮荷包蛋打了他的脸,“埃及,”他慢慢地说,“是我们最好和最重要的地区之一。我们派你到那里而不是到满是蚊虫的沼泽地,我们这是帮你的大忙!”

我没有回答。

“我可以问一句,你为什么不希望去埃及呢?”他说。

我很清楚为什么,可我不知道该怎么说。我要的是丛林、狮子、大象、在银色海滩摇摆的椰子树,可这些东西埃及全没有。埃及是个沙漠国家,它光秃秃的,多沙,全是坟墓、古迹和埃及人,我根本不想要这些。

“埃及有什么不好?”那经理又问我。

“它……它……它,”我结结巴巴地说,“它灰尘太大了,先生。”

那大人物盯着我看。“什么太大?”他叫道。

“灰尘太大。”我说。

“灰尘!”他叫道,“灰尘太大!我从来没听说过这种傻话!”

冷场半天。我本以为他会叫我拿起帽子大衣,永远离开这大楼,滚蛋,可是他没有。他这个人好极了,名字叫戈德伯。他深深叹了口气,用一只手擦擦眼睛,说:“如果你要这样,很好。雷德芬代替你去埃及,下一次叫你去哪里你就得去哪里,灰尘大也好,灰尘不大也好。你明白吗?”

“是的,先生,我明白。”

“下一个空额如果是到西伯利亚,”他说,“那你也得去。”

“我完全明白,先生,”我说,“非常感谢你。”

一个星期内,戈德伯先生再次叫我到他的办公室去。“你要去东非。”他说。

“万岁!”我叫起来,跳起来又坐下。“那太好了,先生!那太了不起了!多么棒啊!”

那大人物微笑着。“那里灰尘也很大。”他说。

“狮子!”我叫道,“还有大象、长颈鹿、椰子树,到处都是!”

“你的船六天后离开伦敦码头,”他说,“你去蒙巴萨,你的年薪是五百英镑,在那里待三年。”

那时我二十岁。我要去东非,在那里每天穿卡其短裤,戴兜帽!我都陶醉了。我奔回家告诉妈妈,“我要去三年。”我说。

我是她唯一的儿子,我们非常亲密。大多数妈妈面对这种情况,都会显得有点伤心。三年时间很长,非洲又远。可我妈妈不让哪怕一丁点儿她的情绪影响我的快乐。“噢,你干得好!”她叫道,“这是个大喜讯!这正是你想去的地方,对吗?”

全家到伦敦码头给我送行。一个年轻人去非洲工作,在那个年代是件大事情。光旅程就要花两个礼拜,穿过比斯开湾,经过直布罗陀,横渡地中海,穿过苏伊士运河和红海,在雅典停一停,最后才到达蒙巴萨。这是什么样的前景啊!我要到那个有棕榈树、椰子树、珊瑚礁、狮子、大象和致命毒蛇的地方,一位在蒙巴萨生活过十年的白种猎人告诉我,要是一条黑眼镜蛇咬了你,一个小时内你就会痛苦地扭动,口吐白沫而死。我都等不及了。

妈妈(1936)

我当时还不知道,我要在那里待不只三年,因为在这期间,第二次世界大战爆发了。不过在大战以前,我在非洲已经历了很多次危险,比如热得像火烤,鳄鱼,蛇,进入内地的长长考察队,把壳牌汽油卖给开钻石矿和办剑麻农场的人。我学会了开一种特别的机器,叫去皮机(我一直爱这个名称),它能把皮革一样的剑麻大叶子撕成纤维。我学会了斯瓦希里语,知道早晨要把蝎子从我的防蚊靴里摇出来。体会到了得疟疾,发三天华氏105度高烧是什么滋味。雨季来时,水哗哗泻下来,把小泥路都淹没了,我学会在闷热的客货两用车的后厢过夜,所有的窗子都关着提防丛林来的强盗袭击。更重要的是我学会了用文明社会的年轻人绝不会用的办法照顾自己。

大战1939年爆发,当时我正在达累斯萨拉姆,要从那里到内罗毕参加英国皇家空军。六个月后,我成了一名战斗机驾驶员,驾着飓风战斗机在地中海一带到处飞。我飞临过利比亚的西部沙漠、希腊、巴勒斯坦、叙利亚、伊拉克和埃及。我打下了几架德国飞机,我自己也给打下来了,在一团火焰中坠落,总算爬出了飞机,被用肚子贴在沙上爬过来的勇敢兵士们救了命。我在亚历山大的医院住了六个月,一出院我又飞行了。

不过这一切是另一个故事。这些跟我的童年,或者小学中学,或者大硬糖,或者死老鼠,或者博者,或者在挪威那些海岛间过的暑假毫无关系。这是完全不同的另一个故事,如果一切顺利,我会在近日什么时候试着把它们写下来。

[1]罗伯特·斯科特(1868-1912),英国海军军官,探险家,两次指挥南极探险队,死于后一次探险归途的暴风雪中。

[2]纽芬兰岛在加拿大。