哈德卡斯尔上尉

在圣彼得学校,除了校长,我最怕的老师是哈德卡斯尔上尉。

这个人瘦高个,爱踢足球。在足球场上,他穿赛跑时穿的白色短裤、白色球鞋和白色短袜。他的两条瘦腿结实得像羊腿,裹着他腿肚的皮肤几乎和肥羊肉的颜色一模一样。他的头发不是姜黄色,而是很亮的暗红色,像熟了的橙子,用大量发油抹到后面去,跟校长的发式一样。他头发分开的地方是一条白线横过整个脑壳,直得只有用尺子量着才能梳成这样。在两边头发上,你可以看到用梳子梳过的梳痕,像一些电车道。

哈德卡斯尔上尉有两撇八字胡,跟头发一样颜色,噢,那是两撇怎样的八字胡啊!那样子真可怕,就像一道浓浓的橙色树丛长在鼻子和上唇之间,从一边脸颊中间一直横到另一边脸颊中间。不过这不是两撇指甲刷八字胡,胡须剪得短短的,它也不是末端长长垂下来的海象式胡子。胡须很棒地卷起来,好像固定的波浪,像是每天早晨用在酒精小火上烫热的钳子卷过。他能让小胡子卷成这样,看来只能是每天早晨对着镜子用硬牙刷把它们向上刷。在这两大撇八字胡后面是一张发怒的凶脸,紧锁的眉毛表明他智慧有限。“生命是一个谜,”那皱着的眉毛像在说,“世界是个危险的地方,所有人都是敌人,所有的小孩都是虫子,你不先下手为强,使劲踩死他们,他们反过来就要咬你。”

哈德卡斯尔上尉从来不会安静下来,他那个橙色头一直不停地从这边扭到那一边,样子再吓人不过了,每扭动一下还要从鼻子里发出哼哼声。大战时他当过兵,他的称号自然是这样得来的。不过连我们这些小虫子也知道,“上尉”不是一个十分高的等级,只有没什么可以夸耀的人才会在平时生活中把它挂在嘴上。都离任了还一个劲儿自称“市长”已经够糟了,“上尉”就更次了。

据说他的头不断地扭动和发出哼哼声是由于所谓的“炮弹休克”,不过我们也说不清楚这是怎么回事。我们只觉得这是说一个爆炸物离他很近爆炸了,轰隆一声巨响,使他一下子跳得半尺高,以后还不停地跳动。

我一直弄不明白是什么原因,从进圣彼得学校第一天起,哈德卡斯尔上尉就盯住了我。也许因为他教拉丁文,而我拉丁文不好。也许因为我九岁就已经和他差不多高。甚至可能是,他发现我经常带点像是讥笑的样子看他那两撇橙色八字大胡子。在走廊上我离开他十步,他就会瞪着我叫:“要站直,孩子!挺起胸来!”“手不要插在口袋里!”“有什么好笑的?你嘲笑什么?”或者最羞辱人的,“你,你叫什么名字,去做你的事吧!”因此我知道,这神气的上尉要狠狠整我只是个时间问题。

这倒霉时刻的到来,是在第二个学期我正好九岁半的时候,当时正在上晚自习。每次晚自习,全校学生要在大厅里坐一个小时,从六点到七点,做功课作业,由这个星期的值班老师负责这件事,他会坐在大厅一头的高台上维持秩序。这时候他们有的读书,有的改作业,可哈德卡斯尔上尉不这样。他坐在那高台上扭着头哼哼,从来也不低头看看他的写字台。他那双浑浊的蓝色小眼睛整整六十分钟在大厅里转,找岔子,上帝保佑让他给找到的学生。

晚自习的规则简单但严格,不许从功课上抬头,不许交谈。不过还留给你一点宝贵的余地,那就是在极端情况下,我从来不知道什么算极端情况,你可以举手等候叫你说话,不过你最好拿稳这是极端的情况。在圣彼得学校四年,我只见过两次有男生在晚自习时间举手。第一次是这样的:

老师:什么事?

男生:对不起,我可以上厕所吗?

老师:当然不可以。你早先应该去了。

男生:不过老师……求求你老师……我早先没想去……我不知道会……

老师:那你怪谁呢?做你的作业吧。

男生:可是老师……哎呀老师……求求老师让我去吧!

老师:你再说一个字就没你好的。

自然,那倒霉的男生弄脏了他的裤子,这件事随后在楼上又引得舍监大发雷霆。

第二次我记得很清楚是在夏天那个学期,举手的那个男生叫布雷思韦特。我似乎还记得负责晚自习的老师正是哈德卡斯尔上尉,不过我不敢担保。他们的对话是这样的:

老师:什么事?

布雷思韦特:对不起老师,一只黄蜂从窗外飞进来蜇了我的嘴唇,它正在肿起来。

老师:一只什么?

布雷思韦特:一只黄蜂,老师。

老师:大声点,孩子,我听不见!什么从窗外飞进来?

布雷思韦特:我没法大声说话,老师,我的嘴唇肿起来了。

老师:你的什么肿起来了?你是在恶作剧吗?

布雷思韦特:不是,老师,我保证不是,老师。

老师:好好说话,孩子!你这是怎么啦?

布雷思韦特:我已经告诉你了,老师。我给蜇了,老师,我的嘴唇肿了起来,疼极了。

老师:疼极了?什么疼极了?

布雷思韦特:我的嘴唇,老师,它肿得越来越大了。

老师:今天晚上你温什么功课?

布雷思韦特:法语单词,老师。我要把它们写出来。

老师:你是用嘴唇写的吗?

布雷思韦特:不是,老师,我不用嘴唇写,不过你知道……

老师:我只知道你在发出该死的吵声,打扰房间里所有的人,现在继续做你的作业吧。

那些老师都十分死板,绝对没错,如果你想活下去,你自己也得变得十分死板。

正像我说过的,这回轮到我了。那是在第二个学期,监督我们晚自习的是哈德卡斯尔上尉。在晚自习时间,每个孩子都必须坐在自己的小木头课桌前。这些课桌有通常那种可以翻起来的木盖,桌子对面一头有一条窄木条,上面有一条槽放钢笔,右边有一个洞放墨水小杯。我们用的钢笔上面插钢笔尖,写字时六七秒钟就要把笔尖插到墨水杯去蘸一次墨水。那时候还没发明圆珠笔和毡制粗头笔,自来水笔是禁用的。我们用的钢笔尖很脆,大多数孩子都在裤袋里有个小盒子装着几个新的钢笔尖备用。

哈德卡斯尔上尉坐在我们前面的高台上摸着他的橙色八字胡子,扭他的头,哼他的鼻子。他的眼睛不停地在整个大厅里转,看有没有人恶作剧。能听到的声音只有哈德卡斯尔上尉的轻微哼哼声和钢笔尖在纸上写字的轻微簌簌声。偶尔有人把钢笔尖插到陶制白色小墨水杯时太用力,就会发出叮的一声。

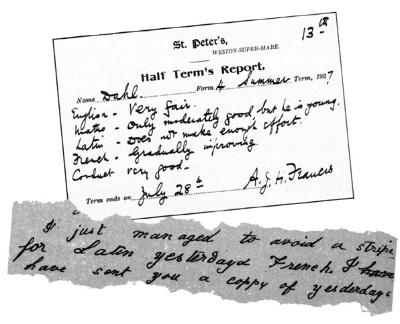

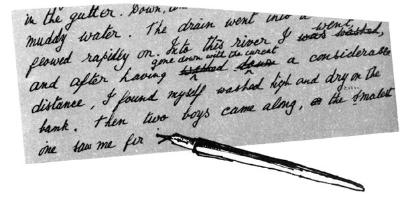

我傻乎乎地把我的钢笔尖插到了课桌板上,这时倒霉事发生了,钢笔尖断掉了。我口袋里没有备用的钢笔尖,可是钢笔尖断掉不是完不成作业的理由。我们要写一篇作文,题目是《一个便士的一生故事》(这篇作文我还保存着)。开头很顺手,一路写得很顺利,自修时间还有半个小时,钢笔尖断了,我不能干坐在那里,我也不能举手对哈德卡斯尔上尉说我的钢笔尖断了,可我的确得把那篇作文写完。我清清楚楚地知道那个便士在接下来两页纸会发生什么事,我很想把它写出来。

我看看右边,坐在我右边的男生叫多布森,他和我同岁,九岁半,是个好小子。直到现在,我还记得他的爸爸是位医生,我从他食品盒上的标签知道,他住在米德文塞克斯的阿克斯布里奇的红房子。

多布森的课桌紧挨着我的课桌,我想可以冒一下险。我低下头,这样可以仔细看着哈德卡斯尔上尉。当我断定他看到别处去时,我用手捂住嘴悄悄说:“多布森……多布森……你能借给我一个钢笔尖吗?”

忽然之间高台那儿一个晴天霹雳,哈德卡斯尔上尉已经站起来,指住我叫:“你说话!我看到你说话!不要抵赖!我清清楚楚看到你捂住嘴在说话!”

我坐在位子上吓得呆若木鸡。

所有的同学都停下功课抬起头来。

哈德卡斯尔上尉的脸从红色变成深紫色,他拼命地扭动他的头。

“你抵赖说你没有说话吗?”他叫道。

“不,老师,不,不不不过……”

“你抵赖你没有作弊吗?你抵赖你没有求多布森帮你做作业吗?”

“不不不不,老师,我没有……我没有作弊。”

“你当然在作弊!那么我问你,为什么要同多布森说话呢?我想你不是问候他的健康吧?”

我必须再次提醒读者我的年龄。我不是一个十四岁的镇静沉着的小伙子,我也不是个十二岁或十岁的孩子,我只有九岁半,在这个年龄,你是没有本领跟一个有闪亮橙色头发和脾气凶狠的大人争辩的。你只能吞吞吐吐地说话。

“我……我的钢笔尖断了,老师,”我轻轻地说,“我……我想和多布森借一个钢笔尖,老师。”

“你说谎!”哈德卡斯尔上尉大叫,一副得意洋洋的口气。“我知道你一直是个说谎大王!而且作弊!”

“可我只要一个钢笔尖,老师。”

“如果我是你,我就不说话了!”高台上雷声隆隆,“你只会更遭殃!我要给你一条杠!”

这是个判决。一条杠!要给我一条杠!我能感到周围全校同学都向我表示同情,可是没有人动一动,或者发出一点声音。

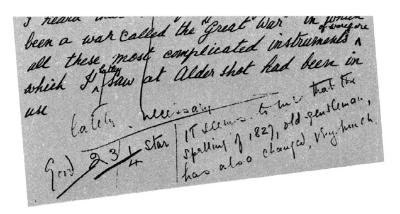

这里我必须解释一下我们圣彼得学校的星和杠的制度。对于成绩和品行特别优异的学生,会得到四分之一颗星的奖励,布告板上你的名字旁边会用蜡笔加个红点。如果你获得四个四分之一颗星,就画一条红线把四个红点连起来,表明你得到了一颗星。

对于成绩或者品行特别差的学生,你就要得到一条杠,这条杠表示你要挨校长一顿打。

每位老师有两个本子,一个记四分之一颗星,一个记杠杠,本子上的空页填写好以后,就会像从支票簿上撕支票那样撕下来。四分之一颗星的纸是粉红色的,杠杠的纸是可怕的青色。拿到星或者杠的孩子要把它放进口袋,第二天早晨做完祷告,校长会把收到这些纸的孩子叫到全校学生前面。杠杠太可怕了,这种纸不大发出来。一个礼拜有三个孩子收到杠杠的纸就很不平常了。

现在哈德卡斯尔上尉要给我一张。

“你过来。”他命令说。

我从坐位上站起来,走到高台前。他已经把那杠杠本子放在桌子上,正在填写一张空页。在理由这一行他写道:晚自习时说话,要作弊,还说谎。他在上面签上名,把它撕下来,接着他花了很长时间填写存根。他把这张可怕的青色纸拿起来朝我挥动,可没抬起头来。我把它接过来,回到我的座位上。全校同学的眼睛都跟着我。

晚自习余下来的时间我坐着无所事事,没有钢笔尖,我的 《一个便士的一生故事》 也写不出一个字来,可我第二天下午没去玩,把它写完了。

第二天早晨一做过祈祷,校长就叫拿到四分之一颗星和杠杠的学生过去,只有我一个人站起来。老师们坐在校长两旁笔直的椅子上,我看了一眼哈德卡斯尔上尉,他把双手交叉在胸前,头一扭一扭,浑浊的蓝色眼睛盯着我,一脸得意洋洋的样子。我把我那张条子交上去,校长接过去读了上面的话。“现在就到我的书房来见我。”他说。

五分钟后,我竖着脚尖,抖得厉害,走过绿门,进入校长居住的神圣私宅。我敲敲他的书房门。

“进来!”

我转动门把手,走进这个四方形大房间,里面有书架、轻便的椅子和对面角落里那铺着红皮革的巨大写字台。校长用手指拿着我那张杠杠条子坐在写字台后面。“你有什么话为自己辩护吗?”他问我,嘴唇间白色的像鲨鱼样的牙齿闪亮得吓人。

“我没有说谎,校长,”我说,“我保证我没有,我没有作弊。”

“哈德卡斯尔上尉说你又说谎又作弊,”校长说,“你是说哈德卡斯尔上尉说谎了?”

“不,校长,噢,不是的,校长。”

“我要是你,我就不这样说了。”

“我是钢笔尖断了,校长,我想问多布森是不是能借给我一个。”

“哈德卡斯尔上尉可不是这样说的,他说你求多布森帮忙替你写作文。”

“噢,不,校长,我没有这样做,我离哈德卡斯尔上尉很远,我只是说悄悄话,我想他听不见我说的话,校长。”

“你这样说是说他说谎。”

“噢,不,校长!不,校长!我永远不会做这种事!”

我不可能对抗校长,我真想说:是的,校长,如果你真想知道,校长,我是说哈德卡斯尔上尉说谎,因为正是他一直说谎!可我不能这样说。不过我手里还有一张王牌。

“你可以问问多布森,校长。”我悄悄地说。

“问多布森?”他叫出来,“我为什么要问多布森?”

“他可以告诉你我说了什么,校长。”

“哈德卡斯尔上尉是位军官和绅士,”校长说,“他把发生的事情都告诉我了。如果哈德卡斯尔上尉已经说出真相,我认为没有必要去问一个傻小子。”

我不做声。

“由于在晚自习说话,”校长说下去,“由于作弊和说谎,我要用藤手杖打你六下。”

他从写字台后面站起来,走到书房对面柜子那儿。他伸手从柜顶拿下三根很细的黄藤手杖,每根头上有个曲柄。他手里拿着它们仔细地检查了一会儿,然后挑选了一根,把其他两根重新放回柜顶。

又是藤手杖

“弯下腰来。”

我被那根藤手杖吓坏了。天底下没有小孩不怕这种手杖的,它不仅是打人的工具,它还是伤人的武器,它能打破皮肤,它能抽出黑紫色的伤痕,三个星期才会消失。在这三个星期里,你能感觉到你的心为那些伤怦怦跳。

我再尝试一次,我的声音现在有点歇斯底里。“我没有那样做,校长!我发誓我对你说的是真话!”

“不要出声,弯下腰!弯下!手指碰到脚趾!”

我很慢很慢地弯下来,接着我闭上眼睛,绷紧身体准备挨第一下。

噼啪!像是枪响!屁股上狠狠地挨了一下,要过四秒钟你才感到痛。因此,用藤手杖打人有经验的人,总是在两下之间停一停,等挨打的人先痛到极点。

在第一下噼啪后有几秒钟我的确没感觉。接着忽然之间,屁股一阵可怕的、难以忍受的火烧一样的剧痛。正当痛到极点的时候,第二下噼啪打下来了。我把脚踝能抓多紧就抓多紧,使劲咬住下嘴唇。我决定忍住不发出声音,因为这只会让打的人感到更加满足。

噼啪!……五秒钟间歇。

噼啪!……又是一个间歇。

噼啪!……再一次间歇。

我一下一下地数,当第六下打下来时,我知道我默默地熬过来了。

“好了。”我后面的声音说。

我直起身子,双手用尽力气抓住后面,这是本能的反应。这疼痛太可怕了,你恨不得抓住它把它扯走,你抓得越重越有帮助。

我在厚厚的红地毯上一跳一跳地向房门口走去,一眼也没有看校长。房门关着,没有人在旁边给我开门,因此有两秒钟我得放开我一只抓住屁股的手去转门把手。接着我出了房门,在私宅的走廊一跳一跳地走。

从校长书房一出来,门厅对面是老师们的休息室。他们这会儿正等着分别到自己的教室去,尽管屁股痛得要命,我还是忍不住注意到,这门是开着的。

它为什么开着?

是存心开着的,他们要更清楚听到门厅对面藤手杖的噼啪声吗?

当然是这样。我断定是哈德卡斯尔上尉让房门开着的。我想象得出他站在他那些同事当中,听到每一下刺痛的抽打时那种心满意足的哼哼样。

当集体中一个同伴遭难时,小孩子会非常同心同德的,特别是在他们觉得事情做得不公正的时候。我回到教室,就被同情的脸和声音从四面八方包围住。让我至今忘不了的是一个男孩,和我同岁的,叫海顿,他被整个事件强烈地激怒了,那天吃晚饭前对我说:“你没有爸爸,我有。我要写信给我爸爸,告诉他事情经过,他会想出办法来的。”

“他不会有什么办法。”我说。

“噢,他有,”海顿说,“而且他会做出来。这件事我爸爸不会放过他们的。”

“他现在在哪里?”

“在希腊,”海顿说,“在雅典,不过这没关系。”

当时小海顿就坐下来给他那心爱的爸爸写信,不过当然,什么事情也没有发生。然而这是一个小孩子对另一个小孩子的动人和侠义的做法,我永远忘不了。