坐汽车

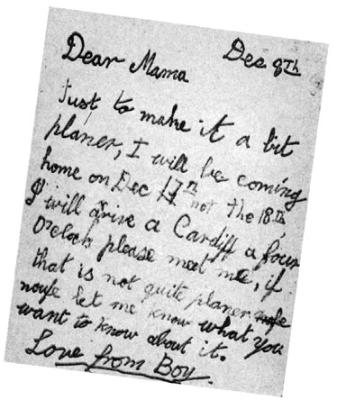

圣彼得学校的第一个学期,我好歹对付过来了,十二月底,我妈妈坐明轮船到学校来接我,连同手提箱一同带回家过圣诞节。

噢,度过那些纪律严格的一个个礼拜后,跟家人重聚是多么快活啊!如果你没有在很小的时候进过寄宿学校,你是绝对没有办法体会重聚的喜悦。我简直不敢相信,我又能够不用在早晨用凉水洗脸,不用在走廊上小心翼翼,不用对遇到的每一个大人说“先生”,不用在卧室里用夜壶,不用在更衣室光着身子被湿毛巾抽打,不用每天早餐吃像满是灰色羊粪那样的小圆块的粥,不用整天害怕放在校长书房角落柜顶上的那根黄色长手杖。

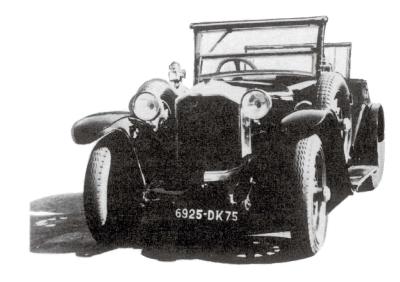

那年圣诞节天气特别暖和。在一个明媚的早晨,我们全家坐上我们拥有的第一辆汽车,第一次把它开出去。这辆新汽车很大很长,黑色的,是辆法国汽车,牌子叫德·迪昂—布通,有一个可以推到后面的帆布车篷。司机是比我大十二岁的老大姐(现在二十一岁了),就是她不久前割了阑尾。

她只向送汽车来的人学了两课,一课才半小时。在1925年那个启蒙年代,这点时间被认为是足够了。没有人要通过开车测试,你的能力如何全凭你自己来判断,你觉得你能开车了,你就可以高高兴兴地把车开出去。

我们全都爬上汽车,兴奋得不得了。

“它能开多快?”我们叫着问,“一个小时能开五十英里吗?”

“可以开六十英里!”老大姐回答说。她的口气自以为是的吓人。

“噢,那就让它开六十英里吧!”我们叫道,“你答应给我们开六十英里吗?”

“我们可能开得比这还要快。”姐姐一面说一面戴上她的司机手套,把头巾披在头上打个结,完全是当时流行的司机打扮。

帆布车篷已经推到车后,因为天气温和,这样可以让车子成为很棒的敞篷汽车。前面有三个座位,司机坐在驾驶盘后面,我的老大哥(十八岁)和我的一个姐姐(十二岁)坐在她旁边。后座坐四个人,我妈妈(四十岁)、我的两个妹妹(八岁和五岁)和我(九岁)。我们这辆汽车有一个很特别的地方,我想在今天的汽车上是看不到的。它中间有一块挡风玻璃,当车篷放下以后,用来给后座乘客挡风,当中有一大块玻璃,两端有两小块玻璃,这两小块玻璃可以侧转,把风挡开。

当老大姐把踏板一踩,又长又大的汽车慢慢朝前开动的时候,我们大家又害怕又高兴,浑身都发抖了。

“你肯定你会开车吗?”我们大叫着,“你知道怎么刹车吗?”

“安静!”老大姐厉声说,“我得集中注意力!”

我们开过车道,开到了兰达夫的村外。幸亏那些日子路上没有什么汽车,只偶尔会碰到几辆小卡车、运货车,很难看到一辆私人汽车。我们把车开到路上,倒也没有撞到什么危险的东西。

这辆了不起的黑色敞篷车慢慢地在村子里穿过,一遇到路人,不管是蹬自行车的肉店小伙计,还是在人行道上走路的行人,司机都会拼命按橡皮喇叭。我们很快就进入绿色田野和高树篱之间,连个人影儿也没有。

“你们没想到我能做到吧,对吗?”老大姐转过脸来叫着说,向我们大家咧着嘴笑。

“你还是看路吧。”我妈妈紧张地说。

“开快些!”我们大叫,“开吧!让它开得更快!加大油门!我们一小时只有十五英里!”

老大姐被我们的叫声和嘲笑声所刺激,开始加快速度。发动机隆隆响,车身震动。她抓紧方向盘,我们大家看着计速器的指针爬到二十,爬到二十五,爬到三十。当我们忽然急转弯时,这时的速度大概是一小时三十五英里,老大姐以前还没有碰到过这种情况,大叫一声救命,一个刹车,把方向盘猛一转,后轮刹住,向旁边狠狠一滑,这时候只听到挡泥板和什么金属很响的撞击声,我们撞到了树篱上。前面的乘客全碰上了前面的挡风玻璃,后面的乘客全撞上了后面的挡风玻璃。玻璃(当时还没有安全玻璃)飞向四面八方,我们人也是。我的弟弟和一个妹妹落到汽车引擎罩上,有人飞到外面路上,有一个妹妹落到了山楂树篱当中。可也真是奇迹,除了我,没有人受什么大伤。当我从后面的挡风玻璃飞出去时,我的鼻子几乎给削了下来,只有一点皮还挂着。我妈妈从混乱中挣脱身子,从她的手提包里掏出一块手帕,赶紧把晃荡着的鼻子按回原位,牢牢捂住。

眼前见不到房子也见不到人,更别说电话了。路那头有一只什么鸟飞起来,除此之外,没有一点声响。

我妈妈在车后座向我弯下腰来说:“向后靠着,头不要动。”她又对老大姐说:“这玩意儿你还能开动吗?”

老大姐按下启动器,出乎大家意料的是,发动机响起来了。

“把车子从树篱退出来,”我妈妈说,“快。”

老大姐找不到倒车装置,齿轮互相摩擦发出很可怕的金属摩擦声音。

“说实在的,我从来没有把它向后开过。”老大姐只得承认说。

除了司机、妈妈和我,所有人都离开了汽车到路上站着。齿轮互相摩擦的声音实在可怕,听上去像割草机开过硬石头。老大姐说着脏话,满脸通红,这时候老大哥把头伸进驾驶座门,说:“你不会把脚踩在踏板上吗?”

苦恼万分的老大姐听了忙踩踏板,齿轮协调了。一秒钟后,那黑色巨兽已经向后退出树篱,过了大路到对面的树篱去了。

“尽力镇静,”我妈妈说,“慢慢地向前开。”

最后这摇摇晃晃的汽车从第二个树篱开出来,停在大路当中,把路横挡住了。一个赶马车的人过来了,他从车上下来,走到我们的汽车旁边,朝后座门上探过头来。他长着下垂的八字胡,戴一顶黑色的圆顶小高帽。

“你遇到麻烦了,对吗?”他对我妈妈说。

“你会开汽车吗?”我妈妈问他。

“不会,”他说,“你们挡住整条路了。我车上有一千个新下的鸡蛋,中午前得送到市场去。”

“你走开吧,”我妈妈对他说,“你没看见这里有个孩子受了重伤吗?”

“一千个新鲜鸡蛋,”那人又说了一遍,同时看着我妈妈的手和满是鲜血的手帕,鲜血一直流下她的手腕。“要是我今天不能在中午前把它们送到市场,我要到下星期才能卖掉了。那它们就不再新鲜啦,你让我怎么办呢?”

“我希望它们全烂掉,”我妈妈说,“现在请你马上把车让开!”她对站在路上的孩子们叫:“回到车上来!我们要去看医生!”

“座位上全是玻璃!”他们叫道。

“别管玻璃!”我妈妈说,“我们得赶紧把这孩子送到医生那儿去!”

我们爬回车上,赶马车的人退到安全的地方。老大姐把汽车摆正,让它对准方向,最后,那曾经威风凛凛的汽车跌跌撞撞地沿着大路一路开走,驶向加的夫大教堂路邓巴医生的诊所。

“我从来没有在一座城市里开过车。”发抖的老大姐说。

“你这就在一座城市里开了,”我妈妈说,“开下去吧。”

一路上车速不超过一小时四英里,终于来到邓巴医生家。我被紧急抱出汽车,妈妈仍旧用满是血的手帕牢牢捂住我的鼻子,走进了前门。

“天啊!”邓巴医生叫道,“都快削下来了!”

“我痛。”我呻吟着说。

“他不能一辈子没有鼻子!”医生对我妈妈说。

“看来他只好这样了。”我妈妈说。

“胡说八道!”医生说,“我要把它重新缝上去。”

“你能做到吗?”我妈妈问他。

“我可以试试,”医生回答,“我暂时先用胶布粘牢,然后我在一小时内带助手去你家。”

大根的橡皮膏横过我的脸把鼻子粘在原位。接着,我重新上车,车子爬行了两英里路回兰达夫去。

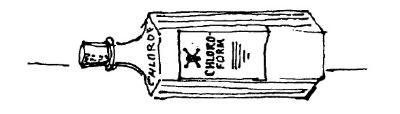

大约一小时后,我发现我又躺在我老大姐几个月前躺着做阑尾炎手术的那张儿童室桌子上。当一个塞满药棉的面具捂到我的脸上时,几只有力的手把我按住了。我看到我脸上面有一只手拿着一瓶白色液体,液体滴在假面具里面的药棉上。我再一次闻到难闻的氯仿和乙醚气味,一个声音在说:“深呼吸,用力深呼吸。”

我拼命挣扎着要下那张桌子,可我的双肩被一个大个子全力按住。那个拿着瓶子的手越来越倾斜,白色液体不停滴到药棉里。我眼前血红的圆圈开始旋转,转了又转,最后形成一个鲜红的旋涡,中间是个深深的黑洞,远处传来一个声音:“乖孩子,马上就好了……马上就好了……闭上眼睛睡觉吧……”

当我在自己的床上醒来时,妈妈正着急地坐在我身边,握住我的一只手。“我还以为你醒不来了呢,”她说,“你已经睡了八个多小时了。”

“邓巴医生把我的鼻子又缝上去了吗?”我问。

“缝上了。”她说。

“它能长好吗?”

“他说能。你觉得怎么样,小宝贝?”

“我想吐。”我说。

我朝一个小托盘吐了一次以后,觉得好了些。

“看你的枕头底下。”我妈妈微笑着说。

我转身,掀起枕头一角,在它下面,在雪白床单上有一枚美丽的一英镑金币,上面有国王乔治五世的头像。

“这是用来奖赏你的勇敢的,”我妈妈说,“你做得很好。我为你感到自豪。”