四、个个想做仓颉:国音统一、注音字母与白话文运动

1911年10月10日武昌起义,次年1月1日民国成立,4月南京临时政府迁往北京。

1912年7月,教育部临时教育会议通过《采用注音字母案》。12月教育部设立读音统一会筹备处,聘吴稚晖(1865~1953,名敬恒)为主任。吴草拟章程八条,第五条规定“本会职务”为:(一)审定一切字音为法定国音;(二)将所有国音均析为至单至纯之音素,核定所有音素总数;(三)采定字母,每一音素,均以一字母表之。(黎锦熙《国语运动史纲》122页)

读音统一会共有会员80人,其中教育部延聘30余人,部派10余人,其余是各省代表。代表籍贯集中在江苏(17人)、浙江(9人)、直隶(8人),其余都在4人以下。因路途遥远等原因,1913年开会时,仅44人到会,记名投票选举吴稚晖为议长(29票),王照为副议长(5票)。王照属直隶,他对江浙人太多非常不满。

会议按章程第五条进行,首先依清代李光地《音韵阐微》等逐字审定国音。各省代表认定一个读音,用预备的“记音字母”注音。最后按一省一票统计,得票最多的音定为“国音”。这就是后来《国音字典》的蓝本。不过这时并没有审定声调;当时很多人认为声调将来会消失,就像世界大多数语言没有声调那样,而且方言间声调差别巨大,统一声调无法实行。这为后来“京音国音之争”埋下了伏笔。

当时通用语要有基础方言(如普通话的基础方言是北京话)观念不强,还是按照颜之推、陆法言修《切韵》以来1300多年的老思路——折中于古今南北之音;不同之处在于《切韵》是私人标准,“我辈数人,定则定矣”,这回是民主国家行使公权,所以要投票。

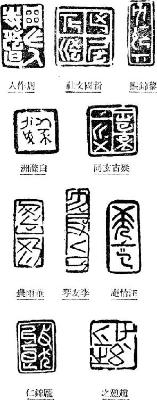

第二步是核定因素,采定字母。提交方案的很多,属偏旁派(假名式)的有直隶王照、江苏汪荣宝、福建蔡璋等;自定符号(包括速记、假名多式)的有直隶马体乾、江苏吴稚晖(“豆芽字母”)、浙江张海画(镇海商人,由吴稚晖代表提交,后于1918年印成《全球人人父母生成天然音韵反切注音字母张氏研究顶快识字全书》)、福建卢戆章、留意学生会等;属罗马字母的有江苏杨曾诰;用罗马字符兼标义符的有直隶刘继善。吴稚晖后来评论说:

读音统一会开会的时节,征集及调查来的音符,有西洋字母的、偏旁的、缩写的、图画的,各种花样都有。而且都具匠心,或依据经典,依据韵学,依据万国发音学,依据科学。无非个个想做仓颉,人人自算佉卢,终着意在音字,几乎也无从轩轾,无从偏采那一种。(《三十五年来之音符运动》,1931)

会中争论不休,最后按浙江会员马裕藻、朱希祖、许寿裳(三人都是章太炎的学生)、钱稻孙和部员周树人(鲁迅)等人提议,把审定字音时暂用的“记音字母”正式通过,定名“注音字母”。“注音字母”其实就是在章太炎所创字母基础上改成的。

会议最后议决《国音推行办法》七条,其中:四、请教育部将初等小学“国文”一科改作“国语”,或另添国语一门。五、中学师范国文教员及小学教员,必以国音教授。六、《国音汇编》(即后来的《国音字典》)颁布后,小学校课本应一律于汉字旁添注国音。(黎锦熙《国语运动史纲》126页)

此次读音统一会有不少遗闻轶事,黎锦熙先生在《国语运动史纲》(127~130页)中描述颇详,今略述如后:

读音统一会首先要审音,而审音先要有统一的记音字母,而记音字母的拟定又涉及审音的实质,即确定哪些方音因素进入国音。这就把后面核定音素、采定字母两个议题也牵扯进来了。于是在确定会议用“记音字母”时发生了激烈的争论,僵持了三十多天,而预定会期总共才三个月。

争论焦点是入声,其次是浊声母等。江浙会员人多,其中汪荣宝等人是音韵学家,主张收入声、浊音。汪荣宝常说:“南人若无浊音及入声,便过不得日子。”其他各省反对者则由王照率领,寸步不让。王照说:“字母加入十三浊音,则是以苏浙音为国音,我全国人民世世子孙受其困难。”

议长吴稚晖居间调和,欲两边讨好,实四方得罪。他在开幕演讲时谈三十六字母、四等呼,说:“这是我们中国人的老祖宗给我们留下的,我们应该遵守!”轮到副议长王照演讲,则强调制订新字母的宗旨在于拼白话、广教育。东南会员要收入三十六字母中的十三个浊音。吴稚晖滑稽地说:“浊音字甚雄壮,乃中国之元气。德文浊音字多,故其国强;我国官话不用浊音,故弱。”为了说明“浊音的雄壮”,还给大家唱了一段弋阳腔。吴稚晖发言往往滔滔不绝,云山雾罩,不免让各方生疑。新派以为他蓄意复古,旧派尤其是章门以为他暗中废汉字,以“万国新语”(Esperanto,世界语)代汉语。四川代表、今文经学家廖平说:“我到会,只主张一事:汉字万不可废!因为六经六书都是孔子作的;孔子制作六经,就是把从前的拼音字,一律改为合六书的字呢。”

王照在马体乾、刘继善及学生王璞的支持下,召集北方十余省及川、滇、闽、粵各省会员三十人,在会外又开了一个小会。王照提出,下次开会时他将提议修改表决规则,改一人一表决权为一省一表决权。众人约定,这个提案如果不通过,大家都自行退出会议。开会时王照郑重提出这个议案,苏浙会员哗然。汪荣宝高声地说:“若每省一表决权,从此中国古书都废了!”王照质问他:“此语作何解释?是否苏浙以外更无读书人?”众人纷纷附和。汪荣宝自觉失言,于是认错,离席。

吴稚晖左右为难,实在没有办法只好拖延,三天不付表决。王照就率领大家到代部长董鸿祎家辞行,说:“‘苏浙读音统一会’,我等外省人阑入多日,甚为抱歉!”董鸿祎安慰大家,并保证当天就表决王照的议案且一定通过。后来果然。于是十三浊音字母问题、记音字母问题、六千五百多个字音问题,都以一省一表决权得以迅速通过了。

王照积劳痔发,不时血流到脚上,又咯血,不能天天到会了。有一天他和汪荣宝争辩。过后汪荣宝与同座用苏白闲话,说到“黄包车”。王照以为是说“王八蛋”,顿时大怒,甩开膀子过去要打人:“你骂我王八蛋,我就来揍你这个王八蛋!”汪荣宝赶忙躲避,以后也不与会了。

劳乃宣辛亥革命后隐居涞水,吴稚晖上门请他与会,他推辞。后来他写了份《读音统一意见书》,以私信形式寄给吴稚晖,其中有推赞王照官话字母双拼法的话,也有增加入声等与东南会员一致的地方。吴稚晖秘而不宣,以免惹麻烦。会议快结束的一天,劳乃宣的长女劳缃(孔繁淦妻)到会旁听时跟王照谈及。当天晚上王照带了四个会员到孔家,索来一个副本。第二天他拿着劳乃宣的意见书登台质问吴稚晖,跟吴又争吵了一回。于是吴稚晖决议辞去议长之职。又有江西代表高鲲南一定要会议采用他的《记音简法》,与吴稚晖力争,甚至于要动手打吴。吴稚晖遂辞职。照例由副议长王照任会议主席。因苏浙会员侧目不止,没几天王照也辞职了。他的学生王璞继任主席,加紧推进,草草了事;尤其是字音的审定颇为潦草。

读音统一会闭会之后,因政局变动,各项决议不再有人过问。幸好有在京会员王璞等人积极推动,组织“读音统一期成会”,创立注音字母传习所(所长王璞),办学习班,出版注音字母书报,“颇能继承清末官话字母运动之遗规”。

在近代,能不能像英文那样分出he、she、it,在当时很多人看来是衡量一种文字是野蛮还是文明的一个标准。吴稚晖回忆,有朋友教留学欧洲的南洋华侨青年学汉语。一天这些青年对吴稚晖讲:“我等不料中国文字野蛮至此!区区代名词之第三位,尚不知分别男女。如此,将措辞之间,一切混乱无序,我辈甚觉其毫无可学之价值也。”吴不以为然。(《评前行君之〈中国新语凡例〉》)

刘半农则造了“她”字,还造了“牠”字。1920年6月6日,刘半农在《她字问题》中说:“一,中国文字中,要不要有一个第三位阴性代词?二,如其要的,我们能不能就用‘她’字?……我现在还觉得第三位代词,除‘她’字外,应当再取一个‘牠’字,以代无生物。”(见《半农杂文》)

鲁迅在《忆刘半农君》中说:“他活泼,勇敢,很打了几次大仗。譬如罢,答王敬轩的双珲信,‘她’字和‘牠’字的创造,就都是的。这两件,现在看起来,自然是琐屑得很,但那是十多年前,单是提倡新式标点,就会有一大群人‘若丧考妣’,恨不得‘食肉寝皮’的时候,所以的确是‘大仗’。现在的二十左右的青年,大约很少有人知道三十年前,单是剪下辫子就会坐牢或杀头的了。然而这曾经是事实。”确实,当代人看近代以来的语文现代化运动,不免觉得“琐屑得很”,然而它曾经是很严肃而重要的“事实”。

另有“祂”字,最早是在华传教士用来指称上帝、耶稣的第三人称代名词。

2.国语研究会与白话文运动袁世凯复辟一事再一次提醒知识人,要想真正实现共和,还得从根子上下功夫:改革教育,启迪民众。又认为发展教育的基础在言文一致和国语统一。当时陈懋治、朱文熊、黎锦熙等人在报刊上发表此类看法,并与胡玉缙、林纾等人展开争论。各地有两百多人来信赞成。因此,1916年,中华民国国语研究会在北京成立,以“研究本国语言,选定标准,以备教育界之采用”为宗旨。1917年国语研究会在北京开第一次大会,推举蔡元培为正会长,张一麐为副会长。

当时读书人鼓吹言文一致时,还主要着眼于儿童和普通百姓的教育,他们自己做文章、写信都用文言。在言文一致上以身作则的第一人是胡适。1917年底,胡适从美国寄来一张申请入会的明信片,是用白话写的。一时间,会员争相效仿。不过,同年在陈独秀主编的《新青年》杂志上,胡适、陈独秀、刘半农等人倡导“文学革命”,文章也还是用文言写的。

1918年国语研究会会员增至1500多人,请愿教育部公布注音字母。11月,教育部正式公布注音字母。这一年《新青年》全都是白话文章了。胡适发表《建设的文学革命论》,提出“国语的文学,文学的国语”,从此“文学革命”与“国语统一”得以合流。1919年初,在北京大学学生傅斯年、罗家伦组织的《新潮》上,白话文、注音字母、新式标点一齐登场了。

1919年国语研究会会员增至9800多人。教育部国语统一筹备会成立。会员有赵元任、蔡元培、沈兼士、黎锦晖(黎锦熙弟)、许地山、林语堂、王璞、钱玄同、胡适、刘半农、周作人、马裕藻、黎锦熙、朱文熊、钱稻孙等一百多人,会长张一麐,副会长袁希涛、吴稚晖。

1919年4月,巴黎和会消息传来,然后“五四”运动爆发,一时间白话小报大行其道,多达400余种。日报副刊的旧诗文和花边八卦变成了新文艺和国语译著。从此“国语统一”“言文一致”成为社会共识。

1920年教育部发布训令,规定初等小学四年全教“语体文”,称“国语”。如此急进的改革令很多人感到意外。胡适说:“这个命令是几十年来第一件大事。他的影响和结果,我们现在很难预先计算。但我们可以说:这一道命令把中国教育的革新至少提早了二十年。”(《国语讲习所同学录序》,载《胡适文存》卷一)

1920至1922三年间,教育部审定国语教科书约400册。白话的儿童文学,也在周作人等提倡下流行起来。黎锦熙先生后来感慨地说:

大凡一种关于历史文化与社会生活的改革事业,要不是社会自身受了惊心动魄的刺激,感着急切的需要;单靠政府的力量,虽起秦皇于地下,迎列宁于域外,雷厉风行,也不见得能办得通。直到民国七八年间,欧战结局,全世界发生一种新潮流,激荡着中国的社会,于是这“国语运动”才算水到渠成,政府和社会互助而合作,三五年工夫,居然办到寻常三五十年所办不到的成绩。

赵元任1922年从美国写信给黎锦熙,告诉对方自己的国语罗马字研究思路,末了说:“此请问语体文安。”白话文运动出人意料地迅速取得了决定性的胜利。

周有光先生在《汉语拼音和华文教学》(载《周有光语言学论文集》)中回忆说:他1923年刚上大学时,白话文还在热潮中。一个同学用白话文给父亲写信,称呼道:“亲爱的爸爸和妈妈。”他的父亲把他痛骂一顿。周先生比较谨慎,仍旧用文言:“父母亲大人膝下敬禀者。”不过也添了一点新气象:加上了新式标点。没想到放假回家,父亲对他说:“白话文唐宋就有,我赞成;中文加上西洋标点,不伦不类,好比长袍马褂加上一条领带!”

3.由国音到京音京调注音字母公布后,学术上、技术上的争议不少,做了一些调整。最重要的是由国音变成京音,由不规定声调变成以京调为准。

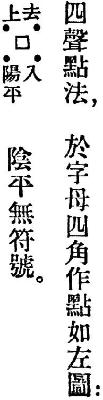

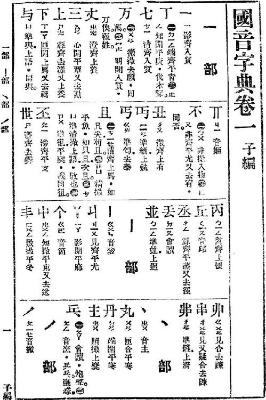

1912年国音统一会没有审定声调。1918年公布的注音字母方案规定的四声点法,是把传统读书所用“圈破法”的圈改作点而成(图64),主要是给临时手写记音用,不适合排版印刷。对于声调的看法,比较有代表性的是吴稚晖一贯的“草鞋主义”。吴稚晖认为语言文字工具如同鞋子,应以当前合脚适用为准标,“灶婢厮养”的粗人是搞不懂四声的,不必分别太精细,能表情达意即可,可以一边使用一边根据实际需要修改。(参见《草鞋与皮鞋》,载《吴稚晖学术论著》第三编)1920年国语统一筹备会临时大会上,汪怡提出不分四声,单分长短(长音即平声)。钱玄同提出“国音不必点声的议案”,建议以“词类连书”帮助区别声调。当时胡适、黎锦熙等都不主张标调。于是大会决议:“教授国音,不必拘泥四声。”如此,1932年之前,小学国语课本的注音往往不标调,甚至教育部公布的《国音字典》也没标调(图65)。

图64 注音字母四声点法,1918

图65 《教育部公布校改国音字典》,1923年国语统一筹备会订正

减少限制自然是好意,但没有标准却会造成混乱。1921年第三次大会上,黎锦熙的弟弟、本来主张废除五声的黎锦晖(1891~1967),提出了《呈请教育部公布国音声调标准案》,因为他在开封、上海教了半年国语后发现,实际教学中如果不标声调,师生无所依托,带来很多麻烦和混乱。他主张以北京调为国语的声调标准,用赵元任的标调法。因此1922年教育部公布的《注音字母书法体式》就采用了他的提案。于是“满脸麻子”变成了“满脸帽子”。

又有国音和京音的争议。1918年吴稚晖在读音统一会原审定的6500多字国音基础上,增补了6000多字,一边准备出版,一边交国语统一筹备会校订。1919年《国音字典》出版。《国音字典》没有标声调,引起了教育界的混乱和争议。南京高师的张士一1920年著《国语统一问题》,主张教育部以北京话作为标准语的定义,予以公布,然后组织专家详尽地分析标准语的语音,在此基础上重新制配字母。这在学理上是很正确的,但等于把前面所审定的国音、所制的注音字母推倒重来。同年8月,第六届全国教育会联合会在上海开会,决定“请教育部广征各方面意见,定北京音为国音标准,照此旨修正《国音字典》,即行颁布”。同时江苏全省师范附属小学联合会在常州开会,通过议案,不承认国音,主张以京音为标准音,并暂时不执行教育部年初公布的《国民学校令施行细则》“首宜教授注音字母,正其发音”的规定。

1920年12月,吴稚晖、黎锦熙等到南京与张士一、顾实等讨论,没有达成一致(黎锦熙提出教师自行按“国音京调”教学的主张,被称作滑头办法)。12月底教育部公布《国音字典》,所附教育部训令中对争论做出解释和回应说:读音统一会审定的是“普通音”,即所谓官音、官话音,是数百年来流传的读书音,是有资格并适宜全国通行的。北京音在国音中占有极重要的地位,《国音字典》所注字音,九成以上与北京音相同。至于声调问题,注音字母仅列阴平、阳平、上、去、入五声,并未指定五声的方言标准,这是因为全国声调“千差万殊,绝难强令一致”;语音统一只求能顺利表情达意,至于绝对一致,不仅做不到,实际上也没有必要。

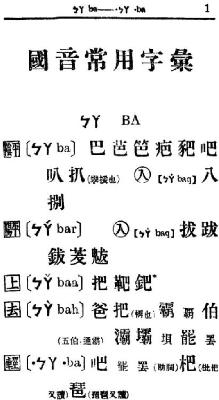

这个解释也是“草鞋主义”的。如前所说,不加限制或降低要求不等于不要定标准;没有标准正是引起教学混乱,引起争论的主要原因。不过争论确实改变了专家的看法。前文讲到1922年教育部公布的《注音字母书法体式》中,采纳了黎锦晖上一年的提案。1923年国语统一会成立了17人组成的《增修国音字典》委员会,因缺乏经费,1925年才开会,推王璞、赵元任、钱玄同、黎锦熙、汪怡、白镇瀛为起草委员,完全按京音、京调逐字审音。1926完成《增修国音字典》稿,国音和京音的争议才算了结(参考图66)。

图66 《国音常用字汇》,1932(此据1933年第3版)

据《增修国音字典》稿编成

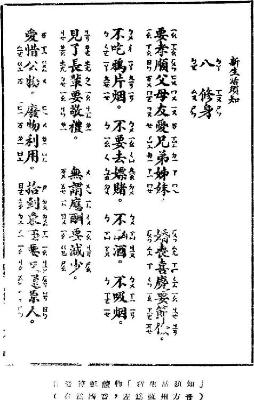

图67 新生活须知

1928北伐成功,国民政府定都南京。1930年召开“全国教育会议”,在吴稚晖的推动下,由政府推行注音字母的提案得以通过。当时教育部长蒋梦麟很热心,蒋介石、胡汉民、戴季陶等一致参与提案。为了避免社会误解,吴稚晖又在国民党中央执委会上提出把注音字母改称“注音符号”,也获得通过。此后在中央党政机关开办了“注音符号传习会”。不过大好形势维持不到一年,气氛又平淡下来了。1933年以后,国民党忙着“围剿”,学校开始“读经”,形势已经大不相同了。

图68 注音符号印章