七、古代语音的拟测

19世纪以后,欧洲的一些语言学家系统考察梵语、波斯语和其他印欧语系语言之间的关联,研究其间的历史演变关系,建立了历史比较语言学。20世纪以后,分析语音的物理实验、生理实验方法也有很大发展,形成了实验语音学。在西方现代语言学的影响下,研究汉语的学者们开始用音标记音、分析语音系统,开始对现代方音、中外对音、汉藏诸语言进行研究。于是,音韵学成为最早完成向现代语言学转变的学科之一,从传统的音类研究转向了音值的拟测。

需要首先说明的是,因为古音研究的材料是复杂而有限的,今人拟测的古音音值不可能与古代语音完全一致。拟音的主要价值在于尽可能完整、准确地重构古代语音的音位系统,为语音学其他方面的研究提供支持。有些人声称要“复原”古音,一些古诗词爱好者试图用“古音”读古诗,这是不切实际的。

1.现代语言学的传入1923年,前俄男爵钢和泰(B. von Staël-Holstein,1877~1937)的《音译梵书与中国古音》一文由胡适译成中文发表。此文介绍了瑞典汉学家高本汉的《中国音韵学研究》(当时只发表了一部分),高度评价了高氏的中古音构拟。他还提出了构拟古音可用的三种重要材料:

第一,中国各种方言里与日本、安南、朝鲜文里汉字读音的比较研究。第二,古字典(如《唐韵》之类)里用反切表示汉字的读法,古韵表可以考见韵母的分类。第三,中国字在外国文里的译音,与外国字在中国文里的译音。

在那些外国字的汉文译音之中,最应该特别注意的是梵文的密咒(Mantras)一类。……古代的传说以为这种圣咒若不正确的念诵,念咒的人不但不能受福,还要得祸。梵文是诸天的语言,发音若不正确,天神便要发怒,怪念诵的人侮辱这神圣的语言。这个古代的迷信,后来也影响到佛教徒,所以我们读这些汉文音译的咒语,可以相信当日译音选字必定是很慎重的。因为咒语的功效不在他的意义,而在他的音读,所以译咒的要点在于严格的选择最相当的字音。况且这两三千年以来,梵文的音读不曾经过变迁。

(选自刘晓南《音韵学读本》,上海交通大学出版社,2011)

在此文的启发下,汪荣宝同年发表了《歌戈鱼虞模古读考》。他利用多种汉语中的外语译音、外语中的汉语译音作为例证,得出结论:“唐宋以上,凡歌戈韵之字皆读a音,不读o音;魏晋以上,凡鱼虞模之字亦皆读a音,不读u音或ü音也。”(载杨树达《古声韵讨论集》79页)此文发表后引起了大讨论,标志着中国音韵学研究从音类研究转向了音值拟测。其后不久,历史比较语言学得以系统地介绍到中国,促进了汉语音韵学的发展。

2.高本汉的中古音拟测瑞典汉学家高本汉(Klas Bernhard Johannes Karlgren,1889~1978)是第一个用历史比较语言学方法系统拟测汉语中古音的学者,对汉语古音拟测有奠基性、开创性的贡献。上面说到,他的《中国音韵学研究》还没有发表完的时候,已经由钢和泰介绍到中国,引起了大讨论。

1940年,高本汉的《中国音韵学研究》中文本出版。这个译本由赵元任、罗常培、李方桂翻译,丁声树核对;译者在翻译过程与作者一起,做了很多修正、补充工作,因此代表了当时汉语音韵学研究的最高水平。

《中国音韵学研究》的路线是:首先拟测《切韵》音系,并对现代汉语方音作科学的描写;然后研究二者的变迁关系,说明现代方音是以何种规律从中古音演变而来的。高本汉依据的材料有三个方面:一是当时能看到的《广韵》系韵书、宋元等韵图,并参考了陈澧的《切韵考》。二是33种方言资料,其中24种是他自己调查的(其余引用他人的资料则多不可靠)。三是外语中的汉字借音,主要是日语、朝鲜语、越南语的汉字读音。

高本汉拟测的中古音音值总体上是成立的。其后学者,如赵元任、罗常培、陆志韦、王力、王静如、董同龢、周法高、李荣、李方桂等,都是基于他的成果进行修正、改进,也做出了重要贡献。

高本汉也开创了上古音的全面拟测工作,但由于材料的限制,并不如其中古音拟测那样成功。

3.王力的古音拟测王力(1900~1986)是中国现代语言学的奠基人之一。王力于20世纪30年代开始从事古音拟测研究,晚年写成的《汉语语音史》,乃是这方面的集大成之作。这本书把上古至现代的汉语分成九个阶段进行语音拟测,是迄今为止最全面、系统的汉语语音拟测著作。

在《汉语诗律学》(1958)中,王力对中古四声提出了拟测意见:中古平声是长的,不升不降(所以叫平声);上、去、入三声是短的,或升或降(所以叫仄声)。”上“指升,”去“指降,”入“指短促,“仄”指侧、不平。

在《上古汉语入声和阴声的分野及其收音》(1960)中,就上古汉语韵尾拟测提出:“在汉藏语系中,韵尾-g,-d,-b和-k,-t,-p是不能同时存在的。”这是后来他的《汉语史稿》上古音韵尾构拟的基础。

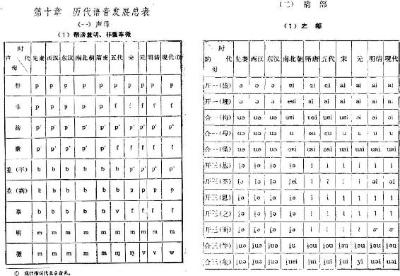

1985年《汉语语音史》出版(图56)。在这本书里,王力把汉语语音划分为九个阶段:先秦、汉、魏晋南北朝、隋唐——中唐、晚唐——五代、宋、元、明清、现代。他以各时段韵文、反切、音注等为研究对象,于是得以突破《广韵》音系的限制。比如汉代韵部,是根据张衡及其同时代文学家的用韵分析出来的;宋代声母系统、韵部则根据朱熹《诗集传》《楚辞集注》的反切进行归纳。

图56 《汉语语音史》“历代语音发展总表”(局部)