六、清代以来的上古音研究

传统上所说的古音专指上古音,即先秦语音。两汉尤其是西汉跟先秦语音较为接近,而与魏晋以后的语音有较大的差别,所以两汉语音也算上古音。

六朝人读先秦典籍,遇到读音不和谐的韵脚就用临时改读的办法使之和谐。这就是“叶韵”说。叶韵也叫叶音、协句、协韵、取韵等。

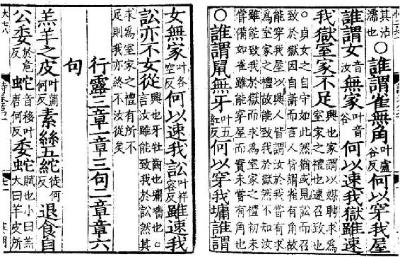

叶韵说在唐宋盛行,产生了很不好的影响。唐颜师古注《汉书》,李贤注《后汉书》,李善注《文选》,都采用了叶韵说。宋朱熹撰《诗集传》(图54),用当时语音读《诗经》凡不押韵的地方,即临时改读字音,以求谐合。比如《国风·召南·行露》:

图54 宋·朱熹《诗集传》

厌浥行露,岂不夙夜?谓行多露。

谁谓雀无角,何以穿我屋?

谁谓女无家,何以速我狱?

虽速我狱,室家不足。

谁谓鼠无牙,何以穿我墉?

谁谓女无家,何以速我讼。

虽速我讼,亦不女从。

就第二章,朱熹说“家”“叶音谷”,以便“家”跟“角、屋、狱、足”相谐。而就第三章,又说“家”“叶各空反”,“牙”“叶五红反”,以便跟“家”“牙”跟“墉、讼、从”相谐。这样一来,在同一首诗里,同一个字“家”字有两个毫无出处的不同读音。

更甚的是为了叶韵而改字改训。最著名的是唐玄宗命令改《尚书·洪范》“无偏无颇”的“颇”为“陂”的例子。唐玄宗开元十三年《改尚书洪范无颇字为陂字敕》:

门下:典谟既作,虽曰不刊,文字或讹,岂必相袭?朕听政之暇,乙夜观书,匪徒阅于微言,实欲畅于精理。每读《尚书·洪范》,至“无偏无颇,遵王之义”,三复兹句,常有所疑。据其下文,并皆协韵,唯“颇”一字,实则不伦。又《周易·泰卦》中:“无平不陂。”《释文》云:“陂字亦有颇音。”“陂”之与“颇”,训诂无别,为“陂”则文亦会意,为“颇”则声不成文。应由煨烬之余,编简坠缺;传受之际,差舛相沿。原始要终,须有刊革。朕虽先觉,兼访诸儒,佥以为然,终非独断。其《尚书·洪范》“无偏无颇”字,宜改为“陂”。庶使先儒之义,去彼膏肓;后学之徒,正其鱼鲁。仍宣示国学。主者施行。(载《全唐文》卷三百十)

看得出来,唐玄宗颇为自得。而正如清顾炎武所说,其实古人读“义(義)”为“我”(“義”从“我”得声),与“颇”相协,所以“颇”字本就没错。

叶韵说反映出古人还没有明确的古今读音历史演变的观点。宋代以来即有人反对叶韵说,但直到明陈第撰《毛诗古音考》,分析《诗经》及先秦韵文用韵,提出“音有转移”的观点,叶韵说的错误才慢慢澄清。《毛诗古音考》是清代古音学的先导。

清代上古音研究成果主要集中在古韵分部方面,其中对主元音系统和韵尾系统的研究较为深入,对介音系统的研究则较为薄弱;声母、声调方面的研究成果则较少有定论。

2.顾炎武的《诗经》用韵研究《诗经》是我国古代的第一部诗歌总集。诗歌是押韵的,《诗经》保存了丰富的上古韵部信息。最早利用《诗经》研究古韵部的人是明末清初的顾炎武。

顾炎武(1613~1682)是明清之际著名思想家、社会活动家、文学家,也是清代朴学的开山祖师。他开创了清代古音学,《音学五书》是这方面的代表作,其中的《诗本音》是最重要的一部。

中古用韵系统体现在韵书中,而上古没有韵书,怎么了解用韵系统呢?顾炎武把《诗经》看作系统的古音载体,他在《诗本音》中说:“三百五篇,古人之音书也。”他开创性地使用韵脚字系联法进行古韵分部,以《诗经》用韵为本证,参证其他先秦韵文用韵,既从系统中看单字的古韵,又有意识地把字与字串联起来,从而建立起古韵部类。这就好比总结出了上古用韵的韵书。

顾炎武之后,古韵学经过清代、民国直至当代的一些著名学者如江永、段玉裁、钱大昕、孔广森、王念孙、章炳麟、黄侃、王力等人的研究,取得了很大的成绩。

3.段玉裁的谐声字研究研究上古语音系统,有两种最重要的材料,一是前面说到的《诗经》韵脚,二是形声字。

形声字也叫谐声字,在汉字中占有很大的比重。理论上讲,形声字的声旁反映了造字时代的真实字音;又因声旁往往复用,新字又可做声旁,从而构成一个体系,反映出造字时代的语音系统。比如,“寺”从上部的“之”得声,而“侍、等、特、持”等字又从“寺”得声。当然,造字时代要比《诗经》时代早得多,而且不可能是一时一地造成的,所以实际情况是很复杂的。

从宋代就有人用谐声字考证古音。到顾炎武时,开始有意识地把同韵部的谐声字主次分明地放在一起,让人一目了然。其后段玉裁发展了这种做法,全面利用谐声字研究古韵,成就超越前人。

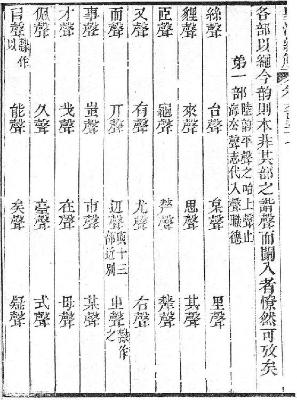

段玉裁(1735~1815)是杰出的古文字学家,他善于利用自己的古文字知识促进古音研究。他在《六书音均表》中提出了“同谐声者必同部”理论,并据此列出古韵部每部的主谐字,制成谐声表(图55);主谐字与被谐字也有不能归在一部的,这时读音也当相近。这一理论不仅促进了古音韵研究,对于我们简便地学习、掌握古音也很实用。

图55 《六书音均表》“古十七部谐声表”(局部)

选自《皇清经解》

“古无轻唇”指上古音中没有轻唇音声母,这是古音学中的重要论断。清钱大昕(1728~1804)在《古无轻唇音》(《十驾斋养新录》卷五)中最先断定“凡轻唇之音,古读皆为重唇”,即是说上古没有轻唇声纽,中古的轻唇音声纽(非、敷、奉、微)在上古一律都读重唇音(帮、滂、並、明)。他主要通过古书异文来证明,如:“封域”即是“邦域”,“妃”读如“配”,“芜菁”即是“蔓菁”,等等。

当代学术界参证了现代方言和外民族语音史,确信钱氏的判断是正确的。在闽语、粤语、吴语中,轻唇字大多数仍然读重唇,而重唇字却没有读轻唇的。当然,这种变化是有条件的:只有合口三等重唇音后来才变成轻唇。

除了“古无轻唇”,钱大昕还提出了“古无舌上”的重要论断,指上古音中没有舌上音声母。他在《舌音类隔之说不可信》(《十驾斋养新录》卷五)中说:“古无舌头舌上之分。知、彻、澄三母,以今音读之,与照、穿、床无别也。求之古音,则与端、透、定无异。”即是说中古的舌上音(知、彻、澄)在上古属于舌头音(端、透、定)。他举出许多古书异文作为证据,如:“竺”又作“笃”,“抽”又作“搯”,“直”又作“特”,等等。

参照现代汉语方言和各民族语音的演变历史,学界认为钱氏的判断是正确的。当然,这种转变也是有条件的:上古舌头音在韵母是二、三等韵的条件下,后来变成舌上音。