印章

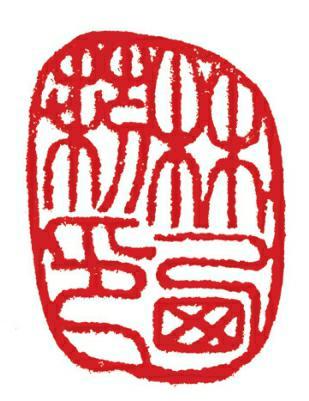

“林西莉”——我的中文名字图章。

印章不在“文房四宝”之列,但对于每一间书房,都有举足轻重的意义。每一件作品,书法也好,绘画也好,或者是官方文件、私人书信,都要有毛笔签名和朱色的印章。石刻或者铜铸,朱文或白文,再现主人的大名。

最早的时候,陶制印章为一种简洁的密封公文的方式,封泥保证其内容的机密而不被拆开泄露。印章同时也告知文件和官员的来源出处。但随着纸张和丝绸的大量使用,在文件和艺术品上钤以红印也越来越平常。

宋朝时印章艺术有了很大发展,铜印、象牙印、玉印以及其他各种石印越来越普遍。从有具体的使用价值发展为中国最超前的艺术制作,至今为人青睐。篆刻大家的作品不断地出版,全国各地到处是篆刻协会及印章展览会。因为篆刻确实是一门艺术。

在中国的任何一个城市都能找到一位刻章师,热心周到地与顾客商讨石头的选择、特别是字体风格,以便刻出的印章能充分反映个人风格。

从前的文人一般在不同场合使用不同的印章,盖在与远近朋友来往的书信,或给官员的信件中等等,如同我们在写给不同人的信上会有不同的问候语一样,印章的使用也是因人而异。

印章,一种是白底红字的阳文印,另一种则是白字红底的阴文印。我的一位已经谢世的中国老朋友曾经有个琴友印,专门给琴友写信时使用。

有地位的官员使用如铜和玉一类昂贵的材料。皇帝御玺则可以重达几公斤,制造这样的印需要特别的工具和技术才行。但几千年以来,普通的知识分子使用的则多是石制印章。至今还有很多中国人自己治印。不论是石头的颜色、形状、纹路,还是字体的风格,都要做细致地权衡和比较。

许多人仍然热衷于刻一方印章,用上一两次,盖在一本自制的空白印谱里,然后再选块石头或者干脆用同一块石头,把先前的字磨掉,重刻一方印,再盖进谱里。通常人们还会在印章的侧面刻上一段小文、一首诗词或者记录新近发生的事件,也有的刻上篆刻者的姓名、求印者的姓名,以及刻印时间等,也叫“边款”。

玉是刻稍好一些印章的最常用的材料,只是有点偏硬,而象牙又偏软了。材料要软硬得当,才能刻出最生动的线条。刻印最理想的材料是福建的寿山石和浙江的青田石,经过了近两千年采掘的矿石,从6世纪起就开始身价百倍。其中呈嫩黄或深红颜色的田黄石和鸡血石,则尤其名贵。

我正好有方寿山石印章,上面刻着如梦境一般迷雾环绕的田园山景,松树下有人小憩,天上盈月高悬。

我的印章是李文信大师在20世纪70年代用寿山石所刻。再现几个人于弯曲的松下静坐沉思的月色山景。印章大约5厘米高。

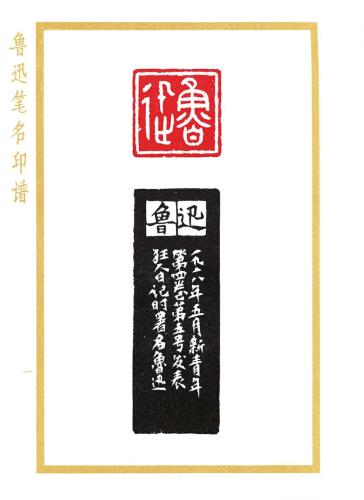

为纪念鲁迅1918年发表《狂人日记》时首次使用“鲁迅”之名,钱君匋特刻此印。

作家鲁迅(1881—1936),原名周树人,中国现代史上最有影响力的知识分子,也喜欢篆刻。除部分遗失外,现存鲁迅印章57方。1978年,钱君匋等为纪念鲁迅,特作《鲁迅印谱》,收入钱君匋所作鲁迅笔名印章166方。其中一方便是纪念1918年发表《狂人日记》时首次使用笔名——鲁迅。《狂人日记》,不仅是鲁迅发表的一系列小说的第一部,也是第一部不再用文言而是用白话写成的小说,中国现代文学史由此拉开序幕。

在那些著名的古典书画中,作者钤上自己的印章可以理解,但曾经的收藏者印章往往也会占很大的空间,有时甚至侵涉到书画本身。起初我视之为一种破坏艺术的行为,认为是一种对优雅书画的亵渎。谁能想象有人敢在达·芬奇(Leonardo da Vinci)的画上签上自己的大名呢?

但多年以后,我的反感渐渐地化解了。我开始体会到那些书画被人深爱的程度,而那些收藏者又是如何地为那些作品之美所打动,如何地希望能参与并成为其中的一部分。印章也是书画传承过程的记录,称之为流传有绪。书画上的印章也成为后人鉴别书画真伪的一种依据。

首先让我意识到这一点的,是我在杭州遇见的一位热爱印章的老先生。我们在他拥挤的工作室里谈了一整天的话,然后坐在阳台上喝茶。阳台上堆满了杂物。那狭窄的公寓里,既无储藏室,又无衣柜,放不下的东西都挪到了阳台上:一箱箱打包的冬衣上放着带根的葱,种着蒜的土罐、煤球和自行车的备用轮胎……一整天我们都在谈论古琴背面的印章,他向我展示了那些用来刻章的錾子,示范如何在漆木上刻作。我鼓起勇气小心翼翼地问他,对于那些不仅盖在侧面而且盖在那些珍贵的书画当中的印章有何看法?那些一度收藏过古琴的人也总是在琴底盖满了他们的印章。

“我们唯一敢肯定的是,人生如白驹过隙,但能够在某个时期拥有一幅绝世的画或上乘的琴,这都是极其幸运的事。当我看到那些印章的时候,我感到我正在与那些曾经拥有过、热爱过并试图表达自己敬意的人们分享一种共同的东西,我也为将来有人会为一幅画里渗着露水的竹叶,一幅字上狂野不羁的笔画,或者一个乐器中清亮的音色所倾倒而喜悦,而他们正是用自己的印章来表达了他们的钟爱。”

印章不仅对古代书画意义重大,对印刷艺术的发展也有影响。印刷术的前身之一便是175—183年间的碑刻,有《七经》,二十万字。人们拓下这些碑文,供需要的人使用。这些拓片后来又被剪成一些小片,裱在一张又长又硬的纸上,折成个手风琴的形状,即所谓的册页。

慢慢地,人们停止了在石头上刻文的方法,开始使用木板,把一篇篇文字完整地刻在上面。现存中国最早的书籍——佛教的《金刚经》(现为大英博物馆所收藏),印刷题注为“咸通九年四月十五日”。但许多资料证明中国在此之前,很可能早在6世纪时,就已经开始了书籍的印刷。

宋朝初期,也是印章技术真正开始发展的时候,人们开始以活字印刷(木或陶,貌似小型印章)取代了雕版印刷。人们将每一个字刻到一个小木块上,而后将字块放入一个标有板页的木框里排好,给字块上色,一页一页地印到薄纸上,再将印出来的纸页折叠,用线装订起来。今天我们所见到的中文线装书,就此诞生了。

接下来出现了出版繁盛的时代:儒家经典、历史著作、佛经、医药典籍、琴艺以及通俗文学作品大量出版,大部分出版物居然还被保存下来。

西安碑林里的经典石碑碑文

中国成为世界上第一个使用活字印刷的国家——人类最伟大的发明之一——在后来的几个世纪里渐渐传遍了世界。各种硬度的陶和木在很长时间里被人们作为烧刻活字字模的材料。但木字模易受潮变形,常给印刷带来困难,于是渐渐地被铜铸的字模取代。现在,几乎所有的印刷都已电脑化。

印章所用的朱红色来自磨成粉末的天然矿石,主要成分为朱砂,与蓖麻油和艾绒混合制成印泥。上乘的朱泥价格昂贵,但颜色经久不变。哪怕是不幸遭受火灾,印章上的朱泥仍会在烧焦的纸上闪烁。

朱泥被装在盖紧的小盒子里,印泥是从前书桌上必不可少的东西。和其他书画文具一样,就连这盛装朱泥的小盒子也慢慢地变为了精致的工艺品和收藏品。它们多是用瓷或某种宝石做成的。

盖章的时候,将印章在印泥面上轻轻蘸匀,让那红色朱泥均匀分布在印章的表面,而不深至錾刻的纹路里。然后握紧印章,盖下去,再小心地用力一按,让印面的颜色完整地落到纸上。

盖印时,一般都在纸下垫上有弹性的毡子,这样效果最好。毡子也最好是那种平时写字和画国画时候用的。如果朱红色的印泥开始变干,则可加一点蓖麻油,用一个非金属的刮勺小心地调匀即可。这刮勺在艺术材料商店里一般都是和印泥包装在一起出售的。