四艺和四宝

明代的瓷罐上绘制的“琴、棋、书、画”。

在古代的中国社会,人们希望所有的文人都会“琴、棋、书、画”,即所谓精通四艺。而在他们的书房中,必不可少的便是那些书画文具,即“文房四宝”——笔、墨、纸、砚了。

这四件东西最初都是最为常用的文具,是日常生活和工作之必需,但渐渐地,成了工艺品和收藏品,至今依然。

新的装饰品也就应运而生,比如用来洗笔的瓷制笔洗、木制或象牙做的笔筒、黄铜镇纸、用于滴水至砚面的水注、竹制的有花纹的臂搁,这些也慢慢地成为奢侈品和收藏物。

迄今年代最古老、最著名的一套文具是1975年从湖北江陵凤凰山下的一个汉代初期的墓葬中发掘出来的。也是在那儿,人们找到了瑟。

在一个竹编的箱子里,各种文具应有尽有:笔、墨、两方砚台(居然一方一圆)和一把用来打磨或修改竹简上的文字的刀具。竹木简牍是有史以来最早意义上的书籍。

毛笔毛笔在“文房四宝”中历史最久。按传统的说法,它是公元前3世纪时由蒙恬将军所制。据说蒙恬还是筝的发明者。但许多考古发现证明,早在新石器时代,人们就已经用毛笔描绘陶罐和大量的卜骨装饰了。我们见到的中国最早的文字甲骨文中残留有朱书和墨迹。这最早的笔究竟是什么样的?我们不得而知,但学者认为它大概是由削好的竹片做成,人们用它把颜料刮到陶器表面。从最老的“笔”字中可以大致看到它最初的样子。

毛笔的结构,由汉代早期一直延续到今天:在一根竹竿一端粘上松软的毛,有些中间则是用一些较坚硬的毛。这样细软滑顺的笔尖就能写出或丰满或纤细的笔画。那柔软的笔毛的缝隙有储存墨汁的功能,就像我们钢笔中的笔芯一样,墨汁渐渐地随着手的动作浸入纸上。

迄今为止,最普通的笔杆材料还是以竹为主,尽管人们也慢慢开始使用诸如玉和瓷甚至塑料之类的东西。笔杆上常常有刻文作装饰,注明笔毛所用的材料和用途、制作者的名字以及制作的地点等等。

在北京琉璃厂的毛笔专卖店里出售成百上千的毛笔。有些毛笔的价格相当于一个人的年薪,当然如果你护理得当,它们也能使用一辈子。也有一些则花几块钱就能买到,对于业余习书法者而言,用起来亦是得心应手。

毛笔的笔毫可用黄鼠狼毫、香狸毫或鹿毫制成,但也有用猪毛和鼠须毛的,全看毛笔的用途。较硬的笔毫外还可裹一层层柔软的毛,书画界称为兼毫。使用最普遍的是狼毫和羊毫,外加兼毫。

象牙笔筒,12.5厘米高

考古发现证明,砚和墨的出现均晚于毛笔,但我们知道它们早在汉代已被广泛使用。

墨可由松烟制成,缺少光泽,但渗透性好,常用于书法和水墨画。从宋代起,人们开始使用油灯里沉淀的烟,颜色更加浓黑且更有光泽。最好看的莫过于用桐油加工而成的墨,这也是现在制造油烟墨的主要成分。为了使墨便于使用,便于保存,人们在10世纪的时候开始将皮角和其他黏合物煮上几小时,然后成型、晾干。为了除去那些刺鼻的胶味,人们大量使用麝香、檀木和樟脑。

为了美观,讲究墨块的造型,并印有雕纹,可以是本色,也有的花纹被染上金银色,虽无实际意义,但市场上仍有这种产品出售。一块墨,一面是漂亮的文字,另一面是风景,松树、梅花或龙凤、鲤鱼一类富于象征性的形象。有些墨的画面是长袖翻飞的美丽仙女在天上飘逸。墨的形状各有不同,也有古琴形状的。

这类墨往往放在墨匣中,裹以丝绒,成为收藏品。据说,诗人苏轼收藏的墨就有五百件之多。墨是文士们用来美化书房的精品之一,作为艺术品为人欣赏,人们为此还写下了诗文。

研墨时,要小心而技巧地和以水滴在砚台上转磨。于是墨就渐渐地融于水中变稠,如油状,发出一丝檀木和樟脑的气味。磨墨不只是实际需要,更是书写和绘画前的精神准备并构思的过程。

用清水调整墨的浓淡,也是一个重要的环节。墨不仅仅用来书写,亦用于绘画山水、竹石、花鸟、人物。书法和作画至今仍是文人们业余休闲和陶冶性情的方式。

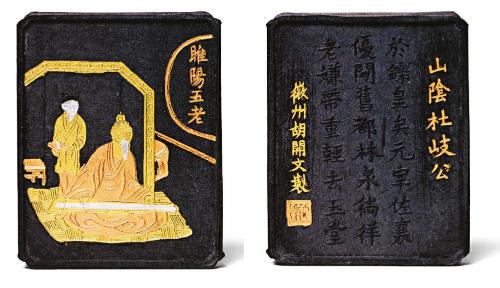

中国文房四宝中的徽墨

五件一套,各绘一长者,名为“睢阳五老”。

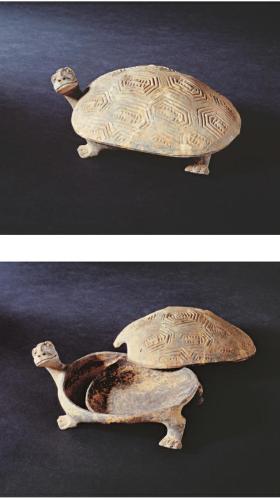

一头愠怒的乌龟造型的砚台。可能出自唐代。

砚是文房四宝之一,又称砚台或砚石,用石头切割、打磨制成。制砚的石料必须坚硬、细腻,既易出墨又不吸水,最有名的是端砚和歙砚。砚石表面平滑,亦有微凹者,一般凿有小池蓄水或墨。实用的砚台一般朴实无华,但有的制砚工匠根据石料的形状、花纹加以雕琢装饰。创意新奇,制作巧妙者成为收藏之物。

在砚上磨墨的时候,摩擦声最初有点尖利,渐渐地成为轻柔的滑行声,说明墨汁越来越稠浓,接下来还要继续磨多久,全在你自己了。书法要求墨色较浓,颜色效果才会好。但涉及绘画,则另有规矩和要求。

墨汁的浓淡对中国画意义重大。所谓中国画重在笔墨,当然还有意境。在西方,从文艺复兴时代起就经历了色彩的变化:近处青绿,渐远渐褐,最远处则是蓝色山谷,绿—褐—蓝。另一种制造远景效果的方式是中央视角。我们许多人还记得在学校绘画课中那展示铁轨伸向远方,越远越小,最后消失的那种画面。

在中国却不然。近处要深色,那尖尖的竹叶近得似乎可以触摸;但竹林深处,雾霭缭绕,竹枝、竹叶若隐若现。墨水越淡,竹的枝叶越是影影绰绰,到最后,化为一片灰白的朦胧,只剩下墨的影子。

或者也许该换个角度按过程的顺序来描述:开始画的是雾,竹子在其中摇曳,然后人越靠近,竹叶的颜色渐深,制造一种亲近感。

砚从一个实用的工具很早就变成了工艺品和收藏品。许多中国的画家和书法家,如米芾、欧阳修还为此做过文章。而在那些皇家的藏品中,砚则有其独特的地位。那些优美的浮雕、刻文、别具一格的形状、考究的硬木砚盒至今为古董家们所青睐,来自亚洲各地的鉴赏家们排着长队,翘首等待着珍品出现在市场上。

记得在北京荣宝斋的入口处,有块几平方米大的古砚,大得像张双人床,砚的周边雕着龙,标价十八万元人民币,当时中国的人均年收入仅四千元。

一块质地普通的石头也可以制成实用砚台,不过那是旧时书写用具,谈不上什么艺术价值了。

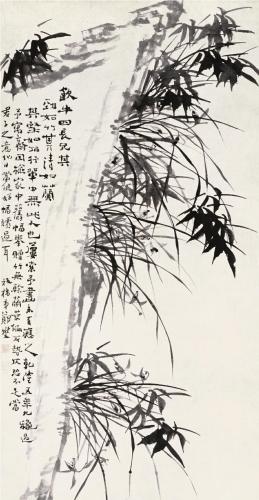

《兰竹石图》局部

郑燮(1693—1765)作128.3厘米×58厘米

左下侧有画家的两方印章

书画创作时,往往在画案上铺一张毡垫,在毡垫上作画,可吸收多余的墨汁,以防墨汁洇在宣纸上。

然后就该说纸了,纸是“文房四宝”之首。想必大多数人都知道纸是中国的四大发明之一,早在2世纪,中国人就开始使用纸张,751年中亚的怛罗斯战役后造纸术传播到世界各地。12世纪初传到西班牙,几百年之后再传到欧洲其他地区。

纸可以用多种材料做成。在很长一段时间里,中国都以麻为主要造纸原料,而后,人们慢慢地开始使用破布、旧渔网、桑树皮、稻草和竹来造纸。制作工艺较简单,把造纸材料捣碎,磨成糊状,铺在一张细网上,晾干后便成了一张纸。也可以混以薄薄的花叶或金银片等一类装饰性材料。

早先,人们认为是蔡伦和那些皇家的工匠们在105年的时候发明了造纸术,制造了纸张。但后来人们又在丝绸之路沿途的沙漠古城废墟中发现了较此至少早一两百年的纸。其中一些还有简单的文字墨迹。造纸的传统原来可以追溯到更早的时代。

唐宋时期,当经济和文化都十分强盛的时候,造纸术亦繁荣起来,出现了许多新的品种。唐时最负盛名的当推以女诗人薛涛自制的“薛涛笺”,用来绘画写诗,艺术家们对它赞不绝口。

纸张自古以来就被视为珍品,常在私人和公共场合作为赠品。而造纸术则继续发展。早在唐朝就出现了至今仍然为人们所珍视的著名的宣纸。宣纸的材料来自生长于高山溪谷中的青檀树,其轻薄的树皮的纤维细长而有韧性,以此造出的纸张光滑而经久不脆。它防虫,易于保存,不褪色,故有“纸寿千年”之誉。宣纸的制造有上百道工序,从原料到成品,颇费时日。

再没有比中国人更崇尚纸张的了。精心制作的手工纸,种类繁多。文人墨客对纸的兴趣和喜好也奠定了纸在中国的独特地位。还有人们对纸张的态度,凡是书写过的纸,不得随意扔弃,中国素有敬惜字纸的传统。除了纸张,当然还包含对文字的敬重。

其他的珍宝“文房四宝”之外,还有其他与书写和绘画有关的物件。其中之一便是笔搁,在书写、绘画中,磨墨思考小憩时,置笔的地方。

笔搁往往是带三五座峰的山形,让人直接想到金文中的“山”字。常用的材料是陶、瓷、玉或宝石,有时也可见到木雕。一座山,一片柳林,一些简朴的乡间小屋,山间陡峭的山路,让人的想象力可以逍遥驰骋其中。

另外一个重要的东西是水注,也叫砚滴,磨墨时用来盛水的。常做成水果状,如石榴、桃或瓜,还有个用来取水的小勺子。也有的做成书形、上釉的小罐子,封闭的罐子上往往开有两个小孔,用手指按住其中的一个孔,以按力的大小调整注入砚中的水量。常常是一两滴水就足以改变墨汁的浓度。

不用的笔则倒放在一个高高宽宽的笔筒里。笔筒通常用木材制成,红木或楠木是常见的材料,最昂贵的则是象牙。许多书法家也用雕花的笔挂,将清洗后的笔顺着笔毛的走势悬挂起来。

新制的五峰笔搁。窄窄的山道上掩映着寺庙、亭台和松林。5厘米×13厘米。

镇纸亦很重要,黄铜或石头制成,书写、绘画的时候用来压纸。镇纸上常常刻有诗句,也有做成古琴造型的镇纸。几年前我在北京一间铺子里便找到这么一个。虽然它仅12厘米长,即普通古琴十分之一的长度,从头到尾,包括那些用来表明徽的小点,都做得精细准确,惟妙惟肖。这一发现激起了我的好奇心,后来我又找到了更多不同的古琴款式的镇纸。

其中两个镇纸是用极罕见极漂亮的黄铜做成的,好像是曾被长期使用过,稍有磨损。在岳山下可见两只象征富足的蝙蝠,蝙蝠旁还有一座威严的山,背面则有刻字。刻的是什么,我看不清楚,去请教一位有经验的老朋友。他问:“你从哪儿找来的?文字写的是著名的书画家赵之谦(1829—1884)赠予王康平的。你怎么会在市场上找到?”他拿着它们长时间地审视。这么好的质量,莫非是真品?

古琴形状的镇纸。第一对很可能为画家赵之谦所作。