琴弦和调音

古琴的七根弦用缠成的丝线做成,长短相当,但粗细各异。自外向里,最粗、最有力的低音弦为一弦,最细、最靠近弹琴者的为七弦。标准的一弦粗1.65毫米,然后依次为1.5毫米、1.35毫米、1.2毫米、1.1毫米、1.0毫米、0.85毫米,但也会有稍细或稍粗的琴弦,历来如此。七根琴弦通常由108、96、81、72、64、54和48根丝线组成。一弦到四弦均为细丝线缠成。

一些考古新发现表明,公元前的琴弦就已经有相当高的质量了,一张发掘出来的被鉴定为公元前168年的古琴琴弦仍保存良好。最粗的一根琴弦有1.9毫米,大概是由三十七根丝线缠成一根线,然后再用四根这样的线缠四次而成的弦。这意味着单单这一根弦就由五百九十二根丝线组成,令人难以置信。其他的弦稍细。尽管两千多年已经过去了,但均保存着某种弹性。

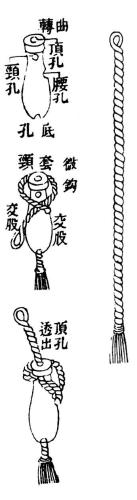

琴弦系在丝绳上,穿到琴底的琴轸上,调音时则转动琴轸。那些小结似蜻蜓的头部,因而得名“蜻蜓头”。

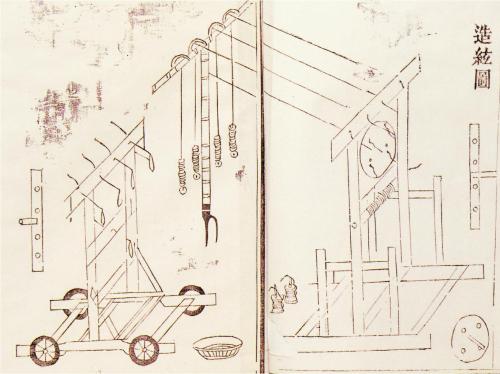

制弦是个复杂的程序。但在图中这个简单机器的协助之下,便可一次将四条丝线缠在一起。摘自1590年按12世纪的原稿印出的《琴书大全》。

丝是一种极特殊的材料,我们知道中国制造丝绸从新石器时代就开始了。至今被发现的最早的丝绸据说有四千七百年的历史,而根据碳14定年法测定,还有比这早五百年的丝带。

一个蚕茧的蚕丝有一至四公里之长,且富有弹性和韧性,抻拉之,竟可将其长度再延展四分之一。用蚕丝制成的丝线是做琴弦最完美的材料,可粗可细,基本能根据需要而定。没有其他任何材料,包括麻、棉、毛或者其他动植物的纤维能纺成这样轻巧结实的线了,也没有任何一种材料能像丝线那样承受压力。

因此,有一些学者说中国弦乐器的设计与纺丝的工艺有很大关系,证据之一便是中国弦乐器自古以来也被叫作“丝弦”。若没有丝线做弦,恐怕也就没有古琴和其他弦乐器的诞生了。

用一般的桑叶养蚕,所抽出的丝线适于纺织丝绸,却不适于做琴弦。而用柘树叶养蚕,抽取的丝线,则可制出既结实又音色亮丽的琴弦。关于这点,早在4世纪时就有了大量的文字记载。

至于柘树叶的发现,像许多重大的发现一样,乃事出偶然。当桑树叶尚未成熟,或因为某种原因缺乏的时候,人们不得不另外寻找一种喂蚕的叶子,于是找到了柘树。但渐渐地人们发现,食柘树叶的蚕反能抽出更结实的丝,于是,从一两千年前开始,人们便用柘树叶喂养蚕,以制作弦丝。不仅是琴弦,也包括那些功力神奇的弓弦,自远古到19世纪末都为皇家军队的弓箭射手所使用。古代弓的张力远远超过当今许多现代的竞技弓。弓需要的是最坚韧的弦,防止夏季湿度的浸蚀和弦的松弛,保持其力度。人们很早就知道了如何制作这类弦的方法,不论是琴弦还是弓弦,制作方法基本是一致的。

为了防止琴轸与琴身打滑,可在琴轸与轸池接触的地方,使用松香。

有个细节值得一提,不管是琴弦还是弓弦,全都要求柘树不可生长在盐碱土壤中——否则弦易断,不结实而又缺乏音色。最利于柘树生长的土壤,据说是在四川。

接下来的处理对琴弦也意义重大,特别是煮弦这道工序。在琴弦使用之前要在明胶——一种鱼汁和某些植物的混合物——中煮,煮弦时间的长短对音色的清亮影响很大。

古琴的七根弦在很大程度上仿佛活物。它们需要被精心护理,否则那纤细的丝线会脱落,难以在指间拨动。最好每十天擦洗一次。将一团桃树脂打湿,看上去像冰糖,在弦上轻轻地往岳山的方向拭几次。第一次多蘸水,然后渐少,最后擦干。当琴弦完全干后,再用布逆向岳山的方向小心地擦一次。树脂的薄膜使琴弦再度光滑,音调更清晰。使用丝弦的音乐家大都熟知这种方法。

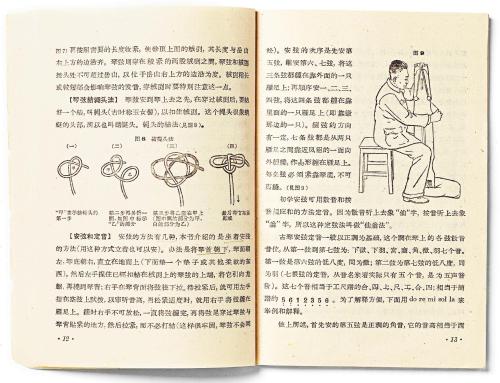

1961年出版的古琴教材中,有传授如何打“蜻蜓头”的内容,以及在绷紧琴弦的时候适当的坐姿。注意放在琴下的垫子。

用来穿到琴轸上系琴弦的绳子。选自1964年的琴谱集《琴学入门》。

琴弦系于古琴上,其式精巧。琴底有七个琴轸,可以用木、象牙或玉做成。一根由二十来根丝线缠成的绳线折叠起来穿过琴轸,在其上端绕个圈,再从岳山外的一个小孔拉上来,琴弦便套在这根折叠起来的绳线里。打个蝴蝶结以便琴弦套牢,然后将弦从岳山旁的琴眼穿过,经过指板,经过琴尾,最后固定在琴底上的两个雁足上。琴轸应当先按逆时针拧紧几圈,然后再调整,使琴弦松紧得当。

如果所有的琴弦都需要调整,则应当从五弦开始,继而调六弦、七弦,最后再调低音弦的一、二、三、四弦。低音弦经过外雁足,而五至七弦则经过内雁足。原因在于,四弦和七弦较其他琴弦更容易断。最后,调整它们的松紧,更换起来更容易。

调弦之际,琴会发出微弱的声音,你在拧紧琴弦之前很快就能听出音调的准确与否。弦从一开始就要拧得比需要的紧,因为那七根琴轸只能用来轻微地调整音调。一般而言,要将琴弦尽量绷紧,这也意味着不同长度的古琴,音调的高度也不相同。较短的古琴音调稍高,而较长的古琴则音调稍低。

最简单的绷弦办法,是将琴小心地竖立起来,琴头朝下,面对琴底,最好在地上或凳子上放个垫子,然后将琴弦在手中绕几下(有块布护着更好),用力绕到琴背后并固定起来。最后这个动作很关键,若用力不够,又得重新再来。

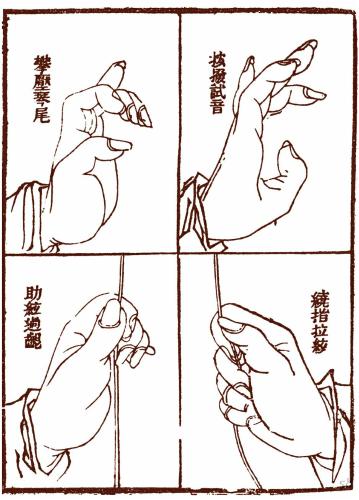

在《琴学入门》中,有示范如何上弦的插图。

如果弦断了,就有重活干了。同一雁足上缠了好多根弦,运气不好的话,得解下所有的弦才能换上断掉的那根。琴弦往往都是在岳山处断的。只要琴弦的长度能达到焦尾处,就只需在琴轸处打上个蝴蝶结,系好。然后再调紧琴弦,调好音调。往往得用一天的时间,音才会稳定,其间则要一次次地用琴轸来调整松紧。

将弦在中指上绕几下,易于拉好琴弦。

如果实在急于给新弦定音,也有办法。一是给弦加热,二是用块湿布在弦上擦一会儿,然后再调紧,调音,在琴上弹一下。几小时后再取下来,调整蝴蝶结圈儿,使之位于岳山正中。如果其位置太靠后,调起音来就更困难了。

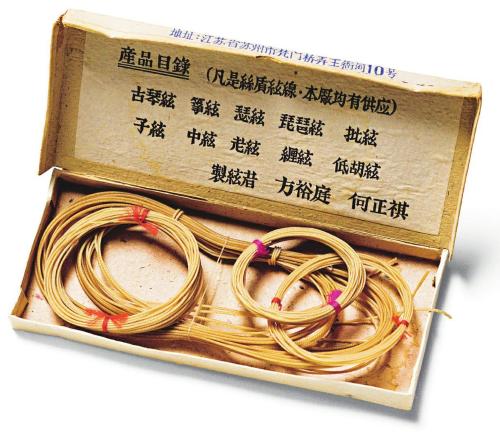

一套古琴弦,按粗细系好,放在手工纸盒内。1961年购于苏州方裕庭的工厂。

我在20世纪60年代买的两根高音弦(真了不起)至今尚好,但也越用越短,末日将近。哪一天不够指板长,就不得不换了。四弦和七弦,产自20世纪80年代,质地就差多了,经常断。我最近在苏州找到了两套丝弦。尺寸正好,但质地如何,尚无法确定。不过用过的琴友们倒都说还不错。

几十年前所有的琴用的都是丝弦。但自80年代以来,越来越多的人开始使用有很多优点的钢丝弦。后者无须护理,不易断,极少受天气或手汗的影响,但音质却不同于丝弦。我无意褒贬,但不同却是实情。就像中世纪的鲁特琴,用牛筋弦和用钢丝弦弹奏出来的效果是不同的。最受损失的是走手音。用丝弦时,走手音显然要长一些。对于古琴音乐而言,正是以走手音的音色缭绕为特点的。