用逻辑笼罩世界

20世纪初,以伯特兰·罗素为代表的一些学者想要将逻辑所揭示出的必然性法则推而广之,使其适用于所有领域,这逐渐形成了在今天被称为“逻辑主义”的理论流派。其基本思路是,先承认我们的认识必须奠基于经验,但是经验可以在理性逻辑的引导下分解成更精确或是更基础的经验,最后留下的某种不能再分解的、无须再证实的基本单位,就是“原子命题”。正如哲学家石里克所说:“为了发现一个命题的意义,我们必须接触一连串的定义来转换这个命题,直到最后,在这个命题中出现的词是一些不能再被定义的词,它们的定义只能被直接指出。”

如此一来,思想的确定性就出现了,人类便可以像研究自然一样研究思想,使人文学科像自然科学一样,获得如钟表般精确的进步。假如逻辑主义的思路成立,那么研究数理逻辑的专家就是天神般的存在,对他来说,人的认知就像代码一样展开在他面前,不存在任何盲区,所有理解和表达都将精准无比。

维特根斯坦早期的著作《逻辑哲学论》正是逻辑主义的巅峰之作。据说当时逻辑主义的学者看到这本书之后惊为天人,认为他们已经得到了终结一切的哲学。

要探讨逻辑的起点与终点这个课题,维特根斯坦是一个绕不过去的人物。作为20世纪最重要的哲学家之一,对“逻辑”的研究贯穿了他传奇般的一生[2]:前半生,他致力于将整个世界置于逻辑规范之中,不惜将世界分割为可说的与不可说的,告诫世人对不可说之事保持缄默;后半生,他却彻底放弃早年理论,亲手将世界从逻辑的囚笼中释放,认为意义并非由逻辑事先框定,而是生成于人们对语言的日常运用,这种“运用”犹如游戏般充满变数却有迹可循。

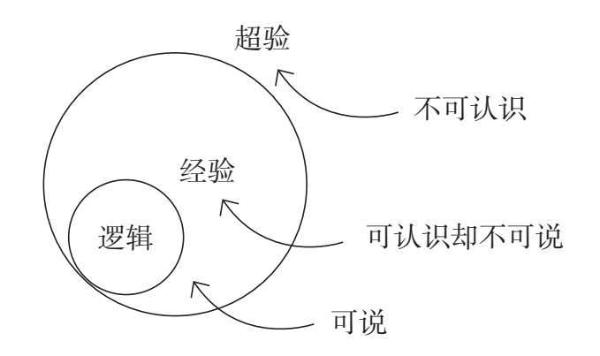

在《逻辑哲学论》中,维特根斯坦同意哲学家大卫·休谟的说法,认为人无法经验到经验之外的东西,世界不是事物的总和,而是事实的总和。在经验领域中,逻辑的界限就是语言的界限,语言的界限就是世界的界限。凡是逻辑之外的,就是不可说的,因为它不存在任何意义。“上帝存在”你可以说出口,但它在经验之外,所以它没意义,说了白说;“苹果吃了我”这种胡话你也可以说出口,同样没意义。将经验和逻辑作为世界的界限,世界就被分成了可说的和不可说的、有意义和没意义的。他认为,传统哲学最大的问题是,可以说的,说得很含混,不可说的,又大说特说,最终陷入混乱,他做这种区分,就是为了在可以说的地方明明白白大声说,在不能说的地方保持沉默不要作。

你可能很容易同意“不可说”的那部分是无意义的,值得警觉的是,维特根斯坦怎么能确定“可说的”就一定是有效的呢?逻辑主义从始至终也没有回答清楚这个问题:基本的感觉经验到底是怎么转化成语言的?维特根斯坦提出“图式说”试图解决这个问题。什么是图式?当你说“这里有一个苹果”时,某种意义上你是在画一幅“画”,即你在自己的脑中挑出一个符号,然后基于逻辑规则画出的一幅画。概念符号相当于画笔和颜料,逻辑规则相当于构图法则,这幅画反映了“这里有一个苹果”的经验现象。

维特根斯坦强调,先有逻辑框架,再有概念的组合,就像先有构图,再有内容一样,不符合框架的内容是无意义的。在组织语言时,我们常常有这样的经验:有一个框架在你脑中悬着,如果说出来的话不符合这个框架,自己也觉得别扭。这个框架,就是构图的法则,就是逻辑。维特根斯坦认为,“图式”就是连接经验世界和语言的纽带,因此他说:命题是实在的图式,命题是实在的模型。

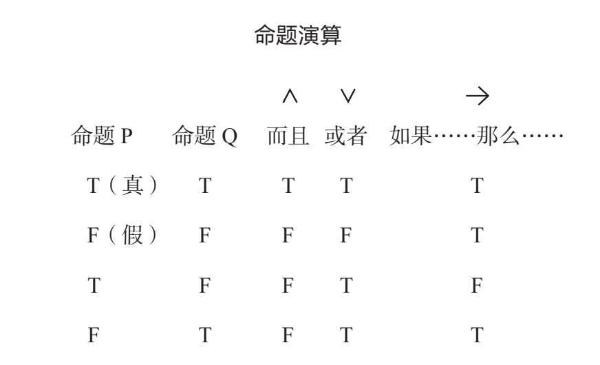

他赞同休谟对因果律的批判,认为不存在自然因果律,所有的因果律都是有限理性的主观联想而已。维特根斯坦基本同意近代认识论的结论——从根本意义上说,人类无法认识世界。差别在于,他认为即便如此,“逻辑”也有着必然的确定性,因果律不是规律,而是规律的形式,形式中存在必然性,而逻辑研究的就是这个形式。不可说的世界不去管它,而在可说的世界中,无论多复杂的表达都由不可再分解的基本命题构成,都受到逻辑的规范,因此必然是清晰的。维特根斯坦甚至发明了一个叫“真值表”的东西,试图用它计算每个基本命题的“真值”组合[3],如此一来,可说领域的所有变化可能性就被彻底穷尽了。逻辑规范中的语言,犹如一把尺子对准了现实世界。

“正如只有一种逻辑的必然性一样,也只有一种逻辑的不可能性。”[4]

在维特根斯坦的早期理论中,我们看到了逻辑的极限,逻辑并非无所不能,但是除逻辑之外,我们别无所依,从这个意义上,逻辑就是一切,“终结一切的哲学”这个说法似乎并不夸张。20世纪20年代,当时的维特根斯坦觉得自己解决了一切可以被解决的问题,能说的一切都已经彻底说清楚了,便离开剑桥大学,回到乡下教书去了。十多年后,他发现了自己学说的重大漏洞,又亲手推翻了它,这就是著名的维特根斯坦的哲学转向:他先是终结了一切哲学,又亲手终结了这个终结了一切哲学的哲学。