第一章 简论:若干基本原则习题答案及答案解析

【第1题】

答案[种族隔离将某些人贬低为物。]因此,种族隔离在道义上是错误的。

答案解析 论证里的主要线索是“因此”,它是一个结论指示词。由于“种族隔离在道义上是错误的”前面有“因此”,所以这句话可能是结论。此外,认为“种族隔离将某些人贬低为物”是“种族隔离在道义上是错误的”的理由比反过来更说得通。

请注意,“因此”一词没有加下画线。结论指示词标明结论,但本身并非结论的一部分。

【第2题】

答案大学老师不应该给学生的作业打分,因为[分数会造成负面的激励,反馈效果也不大。]

答案解析 论证的前提和结论在一个句子里。前提指示词“因为”表示前提出现在句子的后半部分,结论则在前半部分。就此而论,英语里的“因为”(because)是一个特殊的指示词。它通常插在结论和前提之间,因此能帮助你区分前提和结论。

请注意,参考答案没有将句子的后半部分当作两个独立的前提。你可以将“所以”后面的内容全都括起来,当作一个前提,但更好的做法是将“分数会造成负面的激励”和“反馈效果也不大”分为两个前提,因为它们为结论提供了两个相当不同的理由。

【第3题】

答案 2017年10月,天文学家发现了一个神秘的天体,将其命名为“奥陌陌”。天文学家不仅发现[奥陌陌来自太阳系外],还发现[奥陌陌是奇特的扁长形状],[反射率特别高],[没有彗星那样的“尾巴”],而且[越过太阳之后速度变快]。这些特征让奥陌陌不太可能是小行星或彗星。因此,奥陌陌是外星人的造物这一可能性值得考虑。

答案解析 该论证有五个前提,大部分是一个长句子里的独立分句。结论指示词“因此”表明结论出现在最后一句话。第一句话只是背景信息,因此不必括起来。

练习1.2 答案及答案解析【第1题】

答案

(1)勒布朗·詹姆斯自称是有史以来最伟大的篮球运动员。

(2)许多优秀篮球运动员,比如比尔·拉塞尔、迈克尔·乔丹和拉里·伯德做过许多勒布朗·詹姆斯吹嘘说自己做过的事。

(3)勒布朗·詹姆斯自称是有史以来最伟大的篮球运动员是不尊重上述运动员的。

因此,(4)勒布朗·詹姆斯不应该自称是有史以来最伟大的篮球运动员。

答案解析 该论证不太好分析的原因在于语序。只要你发现主要观点(结论)是詹姆斯不应该自称是有史以来最伟大的篮球运动员,理解论证过程就容易了。我们觉得上面的顺序是最合理的,但略有不同也没关系。

要关注参考答案中对原文的改写,目的是让每个前提“独立成句”:每一条都可以单独读懂。例如,“他不应该说这种话”被改成了“勒布朗·詹姆斯不应该自称是有史以来最伟大的篮球运动员”。

值得注意的是,原文中有些句子并非“詹姆斯不应该自称是有史以来最伟大的篮球运动员”的理由,比如说勒布朗·詹姆斯确实很棒那一句。因此,它不是论证的一部分,不需要列入前提结论提纲。

【第2题】

答案

(1)在达特茅斯,一支由布伦丹·奈汉领导的研究团队为一些家长提供了来自美国疾控中心的信息,内容是没有证据表明疫苗会引发自闭症。

(2)该团队没有为其他家长提供关于疫苗安全性的信息。

(3)与未收到信息的家长相比,收到信息的家长给子女接种疫苗的可能性并没有更高。

因此,(4)仅仅提供疫苗安全性的相关信息不能提高给子女接种疫苗的家长比例。

答案解析 这道题给出了一个科学推理的简单例子。科学推理常常会以叙事方式呈现,讲述科研团队都做了哪些事情,但你通常可以从叙事中重构科研人员的推理。在这个例子中,叙事开头解释了科学家的假说——也就是他们想要验证的想法。他们要验证的想法是:为家长提供疫苗安全性的相关信息能够提高给子女接种疫苗的家长比例。最后一句中的“得出的结论是”表明接下来就是推理的结论:此处的结论是假说不成立,即为家长提供疫苗安全性的相关信息不能提高给子女接种疫苗的家长比例。

请注意,支持结论的理由不仅仅包括科研团队观察到的结果。他们做了一次实验:只将信息提供给一部分家长,然后将这些家长的行为与未收到信息家长的行为做比较。这是科学推理中的常见方法。首先提出一个假说,然后通过实验获得检验该假说所需的观察结果,最后从观察结果推出结论。

【第3题】

答案

(1)1908年,西伯利亚通古斯有800平方英里森林被夷为平地。

(2)科学家最近在当地发现了一个撞击坑形状的湖泊,可能是小行星或彗星造成的。

所以,(3)通古斯大爆炸是由小行星或彗星撞击造成的。

答案解析 围绕通古斯大爆炸的成因还有其他理论,这一事实会让我们对结论产生怀疑。不过,它并非支持结论的理由,所以不能加入提纲。

【第4题】

答案

(1)一个人即便知道自己过得很快乐,他也可能怀疑自己的人生是否有意义。

所以,(2)有意义的人生与快乐的生活不是一回事。

(3)一个人做着不符合本性的事情,或者感觉生活没有意义,哪怕从客观角度来看,他在做的事情或许有其价值,那么他的人生也称不上有意义。

所以,(4)有意义的生活与做着客观上有价值的事情也不是一回事。

所以,(5)分别来看的话,快乐和客观价值都不是有意义的生活的充分条件。

答案解析 前提(1)是前提(2)的理由,前提(3)是前提(4)的理由,而前提(2)和前提(4)合起来构成了主结论(5)的理由。

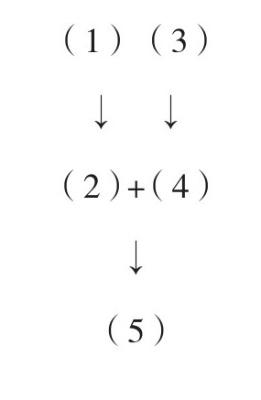

要想更准确、更形象地呈现该论证,一种办法是画图,也就是论证导图。以该论证为例,下面的论证导图就体现了前提、子结论和主结论之间的关系:

《附录三》中介绍了论证导图。本书其他习题中都用不着画。但是,学习论证导图能帮助你理解和给出更复杂的论证。

练习1.3 答案及答案解析见本书配套网站。

练习1.4 答案及答案解析【第1题】

答案

(1)你吃的每一块肉都是用动物的苦难和死亡换来的。

(2)把动物尸体放进口中咀嚼很恶心。

(3)优秀的素食有很多。

(4)吃素食也比吃肉食更健康。

(5)成为素食者能让你加入许多伟人名流的行列,从达·芬奇、牛顿、爱迪生到保罗·麦卡特尼、仙妮亚·唐恩、托比·马奎尔。

所以,(6)你应该做一名素食主义者。

前提(1)是最可靠的。你吃的肉是用动物死亡换来的,这是显而易见的。大部分肉——但并非全部——也来自为了产肉而受苦的动物(例如,工厂化养殖场或屠宰场里的动物)。前提(2)是不可靠的。它的争议性和主观性太强了,不适合作为论证的起点。许多人并不认为吃肉恶心,而吃肉都要把动物尸体放到嘴里,因此,他们并不会觉得这很恶心!前提(3)比较可靠。目前,大部分人都知道优秀的素食有很多,尤其是美国菜之外的饮食。

前提(4)是不可靠的,因为它太模糊了。某些素食确实比某些肉食更健康,但也有不健康的素食。该前提要想变得可靠,必须更准确地说明指的是哪些素食,很可能还要说明素食在哪些方面更健康。最后,前提(5)是部分可靠的,因为其中举出的人里面,有些是公认的素食主义者(比如保罗·麦卡特尼),但其他人就不是了。

答案解析 上述回答有条理地依次考察并评价了各个前提,没有采取非黑即白的态度。有的前提是部分可靠,而且答案解释了哪一部分可靠、哪一部分又不可靠。

请注意,前提(2)和前提(3)都是“主观”论断。但是,该回答声称一个前提是可靠的而另一个是不可靠的。许多人容易将所有主观论断都斥为“个人观点”,但有的时候,某些主观论断确实得到了普遍的认可,是辩论的良好出发点。例如,“夏天游泳真清爽”是一个主观论断,但放到论证里,大部分人应该都会觉得它是可靠的前提。伦理学命题同理。“堕胎都是不道德的”的争议性太大,不算可靠的前提。不过,“以折磨他人来取乐或牟利是错的”就得到了普遍认可,要是说它是不可靠的前提,大部分人都会觉得奇怪。

【第2题】

答案

(1)通过一块岩石中放射性物质的衰变速率,我们就能准确地估计这块岩石的形成时间。

(2)放射性定年法表明,地壳的某些大型岩石构造有40亿年的历史。

因此,(3)地球本身至少有40亿年的历史。

前提(1)是可靠的,因为我们可以通过观察岩石中放射性物质的衰变速率来估计其形成时间,这是一个公认的事实。但是,某些读者可能不知道这一点,这要看受众的情况。因此,如果论证能引用资料来支持就更好了。前提(2)不可靠,因为它既不是公认的事实,段落中也没有给出信息来源或论证。因此,我们不能确定它是真是假。

答案解析 该回答省去了原文的几句话。省略的语句要么是术语(例如,“放射性”和“放射性定年法”)解释,要么是举例,而没有给出支持结论的理由。因此,我们没有把它放在前提-结论格式提纲中。

该回答主张前提(1)是可靠的,因为它是一个公认的事实。同时承认有人可能不知道前提(1)为真。请记住,一句话算不算“公认的事实”,要看目标受众。因此,对前提来说,可靠与真实的区别是很重要的:事实就是事实,不管有没有人知道。但是,单凭一个前提是真的,它未必就是论证的可靠起点。论证的目标是:从我们合理地相信为真的事情中推出我们之前不知道的事情。因此,我们必须从可靠的前提出发,也就是我们合理地相信为真的事情。

该回答最后指出,在上述论证的语境下,前提(2)是不可靠的。要记住,这并不表明前提(2)是假的,而只是说,在上述论证的语境下,我们没有合理的理由接受它。如果一个前提是真的,而且有好的信息来源能说明它是真的,那么论证的作者就应该引用来源,免得犯错误。

【第3题】

答案

(1)真正的教育不只是积累知识,更要陶冶情操。

(2)通识教育不仅会让学生接触历史、自然科学、数学,还会让他们接触文学和艺术。

(3)接触文学和艺术能够直接地表情达意。

因此,(4)通识教育是任何“真正”教育的关键一环。

前提(2)和前提(3)是可靠的,因为两者都是公认的事实。前提(1)是不可靠的,因为里面有一个模糊的短语,“真正的教育”,因此很难判断该前提的真假。什么才算“真正的教育”呢?最起码,我们需要看到一个论证来说明“真正的教育”不只是积累知识,更要陶冶情操。

答案解析 有时,一个前提之所以难知可靠与否,是因为难知其确切含义。该论证的第一个前提无疑便是如此。要想让这种前提变得可靠,最好的办法就是明确语义(参见规则4和《附录二》)和给出理由。

【第4题】

答案

(1)频闪闪光灯可能诱发癫痫患者癫痫发作。

(2)癫痫发作可能造成死亡。

(3)我们有可能向别人的手机发出看起来像是频闪闪光灯的照片。

(4)当一个人用可能造成死亡的物件对他人造成致命伤害时,他就是用致命武器攻击了后者。

因此,(5)以诱发癫痫发作为目的,向癫痫患者的手机发出频闪闪光灯的照片应当被视为用致命武器攻击后者。

前提(1)和前提(2)都是可靠的,因为它们是关于癫痫的常识。前提(3)从常理看应该可靠,因为每个人都知道你可以向别人的手机发图片,而且手机图片可以展示各种事物。只有一点值得质疑:在这个论证的语境中,前提(3)的意思似乎是你可以给别人发出真的像闪光灯那样频闪的图片。我能想象到有人会质疑图形交换格式或其他图片格式能否做到这一点。前提(4)是可靠的,因为它是从“使用致命武器攻击”的定义中推理出来的。

答案解析 上述回答指出,前提(3)的含混之处会让人质疑其可靠性。要记住,表述模糊笼统会损害前提的可靠性,因为如果一个前提很难看懂的话,人就不容易知道该不该接受它。前提表述一定要尽可能清晰,一个原因就在这里。

练习1.5 答案及答案解析【第1题】

答案 没有男人的女人就像没有自行车的鱼。

答案解析 该回答进行的众多改动之一是用更常见的“就像”替换了不太常见的“宛如”。用生僻词替代常见词的时候要小心,有时确实很有意义,但有时只会让别人觉得你“掉书袋”。

【第2题】

答案 智慧的灵魂是简洁的。

答案解析 请注意,在引语的复杂化版本中,“即”字后面的内容只是复述了前面的话,没有添加新内涵。因此,简化版本里可以全部去掉。“智慧的灵魂是简洁的,或者说是精练的”这样的说法是没有必要的。只要明白整句话的核心意思,然后尽可能简单地重述出来就好。

【第3题】

答案 我们必须在自己身上展现出我们希望在世界中看到的变化。

答案解析 请注意,复杂化版本中的某些词句是冗余的。比如,复杂化版本里面说“我们生活的世界”。上下文表明,“世界”指的就是“我们生活的世界”,而不是其他世界(难道是木星?)。所以,你可以去掉“我们生活的”,句意还跟原句的一样。

【第4题】

答案 千里之行,始于足下。

答案解析 该回答用单字(“行”“足”)替换了长词组(“从一个地方去另一个……地方”“从一个位置迈出一步到另一个位置”)。扩大词汇量有助于用更简洁凝练的方式表达同样的意思。

练习1.6 答案及答案解析【第1题】

答案 该论证用了多处诱导性语言:“肮脏的小秘密”“令人发指的虐待”“无意义地残酷对待动物”。它们都带有强烈的负面色彩。前两处可以通过用中性的语言(例如,描述工厂化养鸡场内每个鸡笼的面积)描述工厂化养殖来避免,至于是不是“令人发指的虐待”,就让读者自己判断。“无意义地残酷对待动物”可以替换为“这样对待动物”。论证还说“道德正派的人们痛恨”工厂化养殖,暗示所有不对此感到愤怒的人都是道德不正派的。这句话的调子可以放得低一些,只要说“许多人相信这样对待动物是错误的”即可。

答案解析 有时,由于句式的原因,我们做不到简单的词语替换,有时需要整个重写包含诱导性语言的句子。上述回答就是如此。

【第2题】

答案 该论证的成立依赖于一处隐晦的诱导性语言。“异想天开的故事”这个短语暗示男孩关于小刀遗失的说辞是虚假的,但这段话并未加以论证。同理,“你们不会真的相信了吧?”这个反问句暗示相信男孩“故事”的人是轻信或愚蠢的,但这段话并未给出理由表明男孩的说辞是假的。

答案解析 请注意,放在别的语境下,“凶器”和“凶手”或许算得上诱导性语言,但在此处并不是。该论证是关于一名谋杀嫌疑人的,谈到的刀子是用来杀人的,确实是凶器。如果事情果真如该论证所说,男孩犯下了杀人罪,那么他就确实是凶手。

【第3题】

答案 该论证没有使用诱导性语言。有几个短语或许像是诱导性语言,比如“无辜的人正在死去”和“没有人愿意”,但考虑到它出自以第一次世界大战为背景的电影《神奇女侠》,当时确实有无辜的人在死去,而且神奇女侠出生的岛屿确实没有人愿意从阿瑞斯手中拯救世界。实在没有更中性的方式来描述这样的情境了。

答案解析 如果你没看过《神奇女侠》,你可能会得出不一样的结论。毕竟,人们有时会不假思索地认为“无辜的生命”一类短语是煽情。但在此处的语境中,它并非诱导性语言。许多无辜者正在死去的事实与神奇女侠要出手相助的推理思路直接相关。它准确地把握住了神奇女侠推理的本质,再没有更中性的方式来描述当时的情境了。规则5的要义正在于此:关注点要放在推理的本质上,而非表现形式上。

章练习1.7 答案及答案解析【第1题】

好答案 这段话的主旨表达得比较明确,有些句子的用意显然是支持主旨的,但其他句子或短语在段落中的作用就有点不清晰了(规则1)。例如,美国大学体育总会“打着爱护运动员的旗号”这句话在论证中有什么用呢?一部分问题在于思想表述的顺序不太自然,不利于理解论证(规则2)。论证应该这样改写:先提出德索萨受到的裁决,然后说他根本不知道裁决的事,接着得出他应该继续打球的结论。原论证明显违反了规则3,因为作者没有给出任何证据表明德索萨对贿赂不知情,或者美国大学体育总会取消了他的参赛资格。而且这两个论断不属于常识——尽管作者写信时,它们在堪萨斯城或许是常识。删掉一些不必要的评语会让论证更符合规则4。将“不许德索萨追求梦想”和“不负责任的人”等短语替换成“不能参加大学篮球校队”和“其他人”绝对会让论证更符合规则5。论证用语没有前后不一致,不违反规则6。

答案解析 和前面的好答案一样,该回答逐条讨论了规则,并解释了论证为何符合(或不符合)规则,给出了具体的例证和具体的改进建议。

坏答案 这段话严重违反了规则3。我不知道西尔维奥·德索萨是谁,也不知道他是不是作者口中那么无辜——具体点说,我不知道他有没有被禁赛,也不知道阿迪达斯有没有贿赂德索萨的监护人。我基本上一无所知,所以我一丁点都不信。

答案解析 该回答太狭隘了,揪住论证的一个问题不放,回答都在批判文中关于西尔维奥·德索萨及其法定监护人的主张。该回答说对了一点:作者提出了关于德索萨的论断却没有给出任何具体的理由,这确实不符合规则3。但回答者并未给出任何建设性的改进意见,也没有说明论证是否符合本章中的其他规则。

【第2题】

好答案 这段话不符合规则1和规则2。结论应该是“我们应当对今日政坛的话语水平感到羞耻”,但它却被埋在段落中间。如果作者把第三句话和第四句话调换顺序,论证会清晰得多。这样的话,“胡言乱语”那句话就会挨着“深思熟虑”那句话,这是应当的位置,而结论会放在末尾。勉强符合规则3,大部分人对这段话中的三个前提可能都有共鸣,但前提的概括太模糊,太绝对了。符合规则4,个别词可以去掉而不影响原意,比如“深思熟虑”,但整体是明快简洁的。不符合规则5,“虚声恫吓”和“胡言乱语”都是对政客的强烈负面描述。“胡言乱语”可以直接删掉,“虚声恫吓”可以改成“回避讨论”。基本符合规则6,里面用了“讨论”“话语”“辩论”这几个近义词,而没有坚持用一个。

答案解析 该回答针对每条规则给出了具体的建设性改进建议。

坏答案 这段论证很好,阐述了一个确实重要的观点。结论讲的是政客们如何回避有思想的辩论(规则1),这绝对是真的(规则3)。我完全能理解(规则2),这段论证既不特别抽象(规则4),诱导性语言也不多(规则5)。

答案解析 该回答赞赏原论证,主要原因是回答者赞同论者的结论。该回答想要把自己的赞赏跟规则联系起来,但说得太简略,方法也不对。规则1不是指读者有没有发现或认同结论,而是论证有没有为读者分辨结论和前提创造方便。规则2是指前提编排要容易理解,方便读者跟上论证思路;评判时应该把重点放在前提的顺序和“连贯”上。规则3与结论真假无关,要看的是可靠与否。

针对规则4和规则5,回答里确实有简短的评语,但没有给出证据支持。回答一句都没提规则6。总体来看,评价一个论证的好坏,并不在于你是否认同它的结论,而要集中考察作者呈现论证的方式如何、前提是否能够支持结论。

【第3题】

好答案 尽管这段话没有任何前提或结论指示词,但很容易发现第一句话是结论,后面是前提(规则1)。前提展开的顺序是有意义的(规则2),有助于分清前提和结论。主要问题是前提全都不可靠——至少对一般读者是这样(规则3)。对专家这样讲或许就够了,但大多数人需要有好的理由才能相信论证中说的话。用语没有诱导性(规则5),也没有前后不一致的情况(规则6),但我说不好是否符合规则4:论证中包含一些专业术语,比如“内在光敏性视网膜神经节细胞”。尽管这说不上是炫耀,但其实对论证帮助也不大,删掉大概也可以。

答案解析 该回答强调了规则1和规则2的关联。按照自然的顺序表述思想有助于分辨结论。

回答还强调了专业技术类论证的一个通病。人在写作或谈论专业话题时常常会用到专业术语。某些情况下,术语能更精确地表达复杂思想,从而促进交流。在另一些情况下,受众理解不了术语,从而妨碍交流。这很大程度上要看语境和受众。对于某个特定情况下是否应该用某些术语,有思想的人可能会有不同的看法。

坏答案 论证符合规则1和规则2。不符合规则3,因为前提没有给出依据。符合规则5和规则6,但黑话太多,不符合规则4。

答案解析 这个回答比前面几个坏答案好的地方在于,它分别讨论了每一条规则,甚至(极其)简略地解释了论证不符合规则3的理由。但它没有为任何一个观点提供理据,而且认为专业术语是“黑话”也太草率了。

【第4题】

好答案 这段话明确了结论是哪一句,其余部分显然都是支持该结论的理由(规则1)。除了最后一句,整体思想表达是流畅的(规则2)。末句应该放到倒数第二句前面。所有前提都是可靠的(前提3),因为它们都是常识。信中没有过分抽象的语言(规则4)。前提中没有诱导性语言(规则5),但结论有点煽动性,也没有说清楚想要读者相信什么,或者做什么。给地方政府写信,组织二手书市集,在保险杠上贴“支持地方图书馆”的标语,还是跑到有意削减图书馆预算的政客家门口聚众示威?作者只说“保卫图书馆”,我们也不明其意。这封信没有用不同的词来表达同样的意思(规则6)。

答案解析 该回答逐条解释了上述答案为何符合或不符合规则,并指出了结论的多种可能含义,从而重新解释了这一点:该结论煽情多于实质内容。

坏答案 上述论证没有使用任何结论指示词,所以不符合规则1。整体思想表达是流畅的(规则2),只有最后一句似乎位置不太对。至于规则3,作者还有许多工作需要做。她提到了若干主题,可她怎么知道我家附近的图书馆里有没有讲这些内容的书?她又没去过全国的每一家图书馆。她还说图书馆会鼓励人们为了快乐而读书,同样没有给出根据。她需要提供数据来支持自己的论断。她说网上能找到的内容有限,而我要说,估计她没好好查。结论煽情多于实质(规则5),但是其余部分的用语还好(规则4和规则6)。

答案解析 该回答很详细,但有两条规则出了错。符合规则1未必要有结论或前提指示词。只要能明确区分前提和结论就可以了,而上述论证做到了这一点。该回答针对规则3所提出的要求太高了。我们也可以合理地认为,大部分图书馆都有图书介绍信中提到的各个主题,哪怕作者没有去过每一家图书馆,而且图书馆会鼓励人们为了消遣而读书,哪怕没有给出详细数据。最后,大部分人都有过上网查资料结果没找到的经历。所以,认为互联网本身有缺陷,比认为作者没有好好查要更加合理。你要记住,可靠并不要求勿庸置疑。只要听众能够认可前提为合理的论证起点,就符合了规则3。