地图的断壁残垣: 评莎拉·施的《离心机》

评莎拉·施(1)的《离心机》

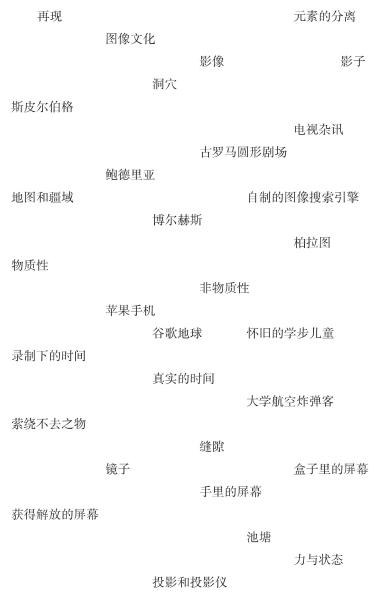

要描述《离心机》这件作品,我显得笔拙。和莎拉·施的诸多作品一样,《离心机》错综复杂地集合了多种元素,各个组成部分同时呈现。而写作和阅读是必须从左往右的线性活动:我设计好一条从A至B的路线,读者跟着这条路线走,我们双方都被迫朝着相同的方向行进。这样一比令人感到沮丧。它诱使我用类似语言上的集萃来响应《离心机》,譬如一种发散型的排列格式。

但我是模拟时代(2)的人,出生于一九七五年,至今仍会对同时性感到不知所措。事实上,和一群叽叽喳喳的孩子一同走进施的工作室,形成的是鲜明的对比:他们不觉得这台用细竹条搭起来的离心机有何怪异之处,竹条上挂着现实的断片——活动影片——经过录制,改作他途,投影到悬荡着的小纸片上,固定纸片的是大铁夹子和胶带,整台机器好像一部自制的图像搜索引擎。我的感觉是,倘若这是一台离心机,那么它似乎是坏掉的:环状的结构只合拢了四分之三,宛如一座在地震中受损、快要倾圮的圆形剧场。但对他们来说,这种现象近乎熟悉,一如爆炸的苹果手机,所有的技术设备瓦解,释放出来的图像自由地漂浮于世间。(在这点上,他们的直觉恰好没错:大部分的电影片段是用施的苹果手机拍摄的。)艺术家的大女儿发现有几分“瘆人”的是,某一段拍的竟是她本人一年前睡觉的模样。但现场没有一个孩子对吉萨金字塔群和一个陶土罐(正被永久性地涂成橘色)、一只飞起来的蜂鸟、一栋倒塌的楼房、月亮、天空、绽放和闭合的花朵、一滴以慢镜头滴下的牛奶、用延时摄影拍摄的破茧而出的蝴蝶、爆裂开的爆米花、火山与暴风雨、森林与瀑布、子弹与火葬用的柴堆,还有许许多多别的、千差万别的画面并列在一起表现出犹疑。这幅由共存图像组成的景观,这一连串不相关的视觉影像,对他们而言是像母乳一样天然的东西。在一块轻薄的屏幕上,一个微小的追踪箭头绕着地球表面转动,迫不及待地越过陆地和大洋——仿佛自发地想去某个特别的地方——但对那些从小就像这样横跨地球的孩子来说,这个画面也稀松平常——只需一转眼,打开“谷歌地球”程序即可。唯有几小块放映模拟电视杂讯(或称“雪花”)画面的屏幕让他们踌躇了一下:作为数字时代的孩子,他们完全不知道还有这种图像。

莎拉·施:《离心机》,2017年,混合媒体,镜子、木头、竹子、不锈钢、数码档案喷墨打印、录像投影仪、陶瓷、丙烯酸颜料、盐。尺寸不定。蒙艺术家本人、塔尼娅·博纳克兰画廊和维多利亚·米罗画廊提供。©莎拉·施。

对我来说,我得假定对这位出生于一九六九年的艺术家也一样,情况有所不同。在我们看来,用来认识这个世界的多链接点图与实际的活动范围并不完全一样,或更确切地讲,我们仍能记得——纵令只是非常模糊也行——在时间的长河里,那些缝隙一度依旧部分可见。紧随而来的是我们不再把图像视为对任何特定外在现实的再现,而直接活在图像里的时代。《离心机》是一部同时既怀旧又预示着世界末日的作品,带我们回到又前进到图像彻底覆盖现象、屏幕吞噬世界前(或后?)的时代。当我们面对各种飞快循环的理念在施的作品里做离心旋转时,说心里话,很难将一个元素和其余元素区分开。但要找一个论述对象,必须有所选择,因此我决定写一写工作室里隔着一道门的那个房间,内有一件姐妹篇的作品,尚未取名,部分和《离心机》一样,但又体现出对《离心机》的反思。这件作品沿用了竹制的支架,支架上同样挂着闪烁的小块屏幕,但此次充当主舞台的是一张书桌——艺术家本人的书桌——围出一个半圆形的工作区域,如同作了一个私人的安乐窝,谁都可以在那湾狭小舒适的环形空隙里放置一张“埃隆”办公椅。坐在这样的工作台后面,可能同时兼顾两三个屏幕(台式电脑、手提电脑、手机),我们是我们领地的主人,每日编绘着我们自己对这片活动范围的视觉地图。施把我们存在个人硬件里的那类图像拿出来,对外放映,将它们改造成显然是世间独立的物品,重新赋予它们一种——无论多不完全的——实际存在感和真实确凿感。(例如,投影在四周墙上的是动物奔跑的画面,它们各有各的速度,但施排布出它们的相对速度,使得鸟儿和大型猫科动物绕着房间赛跑的情景与实际可能的一样。让被记录下来的图像吻合当前的时间是一种把象征界和实相界更牢地拴在一起的办法。克里斯蒂安·马克雷实现过类似的效果。)几百万如今把生活中更多时间花在考虑、选择和组织数字影像的我们难得会有这样的感受,我们甚至不离开座位而周游世界。我们可以接触到各种各样的图像:随机的、挑选的、本地的、全球的、微观的、宏大的、个人的、政治的、宗教的、色情的、知名的、无名的。由于我们的口袋里有了微型电脑/照相兼摄像机,在一天的工作结束后,这套与图像有关的流程仍在天衣无缝地继续。以这样的方式生活,物质世界虽然依旧存在,却变得次要,像解开的肠子般缓缓拖曳在我们身后,时常令人感到不快和麻烦,但显然仍必不可少。吃喝拉撒、穿衣打扮、挪动身体,多么累人啊!但这些事每一件都非做不可,在施的办公桌周围,肉体活着的无奈证据犹存,非虚拟世界的残留之物和废料。卫生纸、牛奶纸盒、许多空的食物盒。盆栽植物、亚马逊的商品包装物、高高一摞破烂的书。这堆书的最上面摆着豪尔赫·路易斯·博尔赫斯的《小说全集》。在那个里面人们可以找到博尔赫斯著名的仅有一个段落的故事,《论科学的精确性》,它讲述“一幅与帝国疆土面积一样大小的地图,里面的每一点与实际地点对应”。(3)在这则寓言里,适逢接下来的几代人“不那么热衷于研究地图绘制”,这张巧夺天工的地图最终失宠。他们认为这张地图无用,把它束之高阁,任其日渐坏损,但有些胆大妄为的家伙将它挪作别用:“时至今日,在西部的沙漠里,留着那张地图的断壁残垣,野兽和乞丐栖身其中。”哲学家让·鲍德里亚在他的著作《拟仿物与拟像》里正是卓然地重新利用了博尔赫斯的这篇小品文,将讽喻转换成理论,颠倒了那则寓言的寓意。用鲍德里亚的后现代观点来看,变成某种断壁残垣、一片沙漠的正是现实。如今我们人人天衣无缝地生活在这张地图之上。

怎么能使我们生活在其中的这种拟像真正可为我们所见?也许只有把它彻底打碎才能实现。我们可以想象,在一场大灾变留下的废墟中,一位富有创造力和实践意识的匠人,着手建造一台类似“离心机”的东西。她这个人要记得以前的拟像,相信自己能够用现成的材料——用手头有的一切,逐步再造出那个拟像。但怎么能够用仅剩的东西来重启呢?庞大、丑陋、笨重、嘈杂的白色投影仪也许可以办到,把各种不同的拟像投到几乎不存在的屏幕上,并进一步扩散,投至最外围的空间,但这些源源不断的图像时而会被“下载中”——相当于数字版的电视雪花——的提示信息打断,这条信息像影子、幽灵般,在施的工作室的墙上飞掠而过。现在下载的是这个世界和世间的一切。或这项工作不正是像“大学航空炸弹客”(4)那类人物所干的吗?他厌恶技术,中意“自然”之物、“真实”之物,但同时又被迫在郊外的森林里,重建至少部分技术装置(炸弹制作、计算机病毒),为的正是表达他的抵制态度。《离心机》记录了我们曾经的生活状态,从未来回到我们面前。试想一下罗马斗兽场,《离心机》是照着它的样子而建的。它是典型的另作他用的图像工厂——也是现实沙漠化的一则实例教训。从前,这个圆形剧场是一处演出场地,里面上演着忠实模仿世间万象的戏码——海战、惊心动魄的往事再现、人与兽之间的战斗。现在,它是遥远、让人有几分难以置信的本源,衍生出无穷系列的明信片、茶壶保暖套、雪花玻璃球饰品等,一个罗马尼亚移民扮成古罗马军团的百夫长、向在摇摇欲坠的雄伟建筑前面自拍的游客收费的地方,这些游客仅从电影《角斗士》里认得这个地方。此外,正像能在罗马斗兽场内买到的各式小圆形剧场一样,《离心机》在作品的左手一角包含了一个小型版的“离心机”,一个圆形剧场内的圆形剧场。在内置的破损的竹制离心机里闪烁着一批相同的精挑细选的图像,但全经过了微缩处理。一张疆土的地图,采用的比例尺大约是一英寸(5)相当于一码(6)。

破碎之后,大灾变过后,身处光缆和导线的废墟中,有人也许会问:我们生活其中、赖以为生的种种图像,有何用处?(就像中世纪的罗马人,想知道位于帝国广场大道尽头那个古时、宏伟的用石头搭建的圆弧是什么,但大部分人对答案不感兴趣,而是把石头拆下来,用于别处。)因特网是什么?用来干什么?给人什么样的感觉?在某处的瓦砾堆中,把这样那样的碎片拼缀起来的《离心机》可以提供某种答案,因为,一句话,它不仅使人想起我们新近的图像工厂苹果手机,也追溯了我们远更悠久的图像制作活动的历史。符号、图像、拟像的史前时期不断得到重现,从柏拉图的洞穴里的影子——被那些投影仪投至房间的各个角落——到我们最早图像复制品的来源:镜子,水。人们可以把手放在其中一台投影仪前,看到一间图像工厂在掌中展开,也可以俯身凑近许多玻璃碎片中的一块,看见自己的手掌复现在玻璃里,成为纯粹的映象,再者,还有多张胶片,把一个映影的池塘或水坑投射覆盖在次一级的图像(天空或黑色墙壁的图像)上,让在水面上跳动的光线被光线后面的景所吸收,什么也映不出来。颜料——以前复制图像的重要媒介——也出现在其中,但仅作为颜料,不过是另一种创作用的“物质”。小块的色彩涂抹在各处,或泼洒,或任其结成小小薄薄的圆片,挂在架子上,像卡在树杈间的塑料袋。被吹走了,却未被遗忘。

对于天天左右我们的数量浩瀚的图像——我们本身又孜孜不倦地在给这些图像添砖加瓦——施使用了一种离心力,让各个基本元素彼此分离。虽说这些图像大多来自她的苹果手机,但需要注意的是,这些图像并不是社交性质的。里面没有记录人际关系、对话或甚至人们聚在一起打发时间的情景。相反,她选择的仅是那些表现作用力与状态的录影片段。快行,慢行。打开/关上或整体/碎片。落下和升起。湿了,干了。热与冷,前进和后退,明与暗。呈现橘色。爆炸,枯萎。有零星几段的主角是施的女儿,但那些动态图像捕捉的不是人物的个性,而是人物的状态:小孩在睡觉,小孩在奔跑,小孩潜入水中。这并非表示这件作品冷漠或不带感情色彩:科学的精确性要求创作者像诗人一样仔细深入地观察作品的表现对象。但烘托出的是不同的特质。《离心机》证明了我们最古老的一项技术天性:记录我们看到过的东西。用石块,用铅笔,用印刷术,用绘画,用电影——现在是用像素。图像向来是一种鬼魂附身的表现形式,但电影的问世,使人们可以看到死去的人走路、讲话,某种以前仅在巫术和神话领域内可想象的画面,虽然电影始终没有完全脱去它的魔法色彩,但我们一直试图驯化、控制或掩盖这一点。以前,电影屏幕的两侧有安抚人心的天鹅绒幕布,仿佛旨在说服我们相信,我们在观看的仅是更生动逼真的戏剧。我们的电视机过去多半有一个厚重的木箱子外壳,伪装成一件再普通不过的中产阶级的家具。但有时,当人们穿着睡衣下楼,在凌晨两点去倒一杯水喝时,电视依旧开着——发射出那种奇怪的、咝咝作响的“雪花”画面——难道不觉得有某种……他物存在吗?在我(和施)的童年时期,史蒂文·斯皮尔伯格精彩地诠释了这类奇怪的屏幕发射的东西,广受欢迎;他察觉到我们的技术在试图通过那种种把人迷住的杂讯向我们传达某些信息。但其中的含义是什么?有时,比如像在《鬼驱人》里,历史上的恶魔附身于屏幕(提醒自己:千万别在印第安人的墓地上建屋),但在别的作品,在《外星人》和《第三类接触》里,电磁波受到的干扰标志着尝试通讯的企图,我们将以自己的技术来回应。这类技术往往简单粗糙、用土法胡乱拼凑而成。斯皮尔伯格——对技术抱着无可救药的乐观态度——总是回避末日来临的凶兆,但和施一样,他对土法炮制的技术深感兴趣,因此要创造必不可少的前提条件,他的剧情发展通常落在技术白痴——小孩,或“普通人”——的手中,如此一来,他们被迫使用“手头有的一切”。也许正是由于这一点,作为一个在八十年代长大的孩子,在《离心机》包含的所有图像中,我感到,只有施的斯皮尔伯格式的杂讯代表了一种图像工厂的中断或破裂,一道留出余地的空隙,不仅使图像之间可以互相交流,也使图像能够尝试与我们进行交流。因为出现电视杂讯的情况是电视机试图把从别处传来的垃圾信号转化成图像。这些信号可能来自别的电器、远处的电缆、杂散的无线电波。但它们也可能是想象不到的遥远的宇宙大爆炸的回声,行过数百亿光年的距离而至,经我们老式的模拟电视的天线,被转译成咝咝作响的微粒一闪一闪的那种黑白舞姿。只有在那其中,在杂讯里,我才能够分辨出现实与图像的缝隙。只有在那里面,我体验到一种不仅仅是复制的传播,而是实实在在地转化和表达一个事件,本质上是真实确凿的。我再度看着那一小块屏幕,上面播放着一个小孩跑过吉萨金字塔群的画面。小孩并非小孩,吉萨金字塔群并非吉萨金字塔群,它们仅是一种再现——复本。但当我看着模拟信号生成的雪花点时,在我面前的真正是宇宙大爆炸留下的视听遗迹,我能看见过去附身于现在,和我对话——闪着微光。

在我们所处的数字时代,我们很容易相信我们不再像以前那样被外在的现象所缠扰。那道缝隙不见了。源头被切断。图像,不受硬件的束缚——也不受来自宇宙的干扰——能出没于任何空间,畅通无阻。它不再说明世界的起源,也不再暗示这个世界有任何外来生命。相反,我们似乎成了鬼魂,活在我们自己创造的机器里。施的大女儿在看着自己睡觉的画面时带有几分恋恋不舍之情,我本人见过许多怀旧的学步儿童,像那喀索斯般,埋头盯着母亲的手机,看自己从乳房里吸取乳汁或睡在婴儿床上的画面。他满心欢喜地叹一口气——他不知道时间去了哪里。我们通过自身的图像来建构自己,被我们自己的过去、被去年、上个星期、被社交网站上“回归星期四”(7)的标题所附身。我们已经太习惯召回我们自身已逝的画面,从而几乎未注意到我们其实活在幽灵中间,要等我们的艺术家来真的给我们一个惊吓,让我们从新的视角审视某种已成为第二天性的特质。

《离心机》出色地起到了这一作用——艺术的作用——特别因为最初委托施创作这件作品,是用来放置在慕尼黑艺术之家的中厅。那栋保留下来的新古典主义风格的纳粹建筑本身即是一个臭名昭著的拟像——纪念一段历史上并不存在的辉煌的希腊—德意志的过去——希特勒正是想在那儿的画廊里用离心法将纯正的艺术与“堕落的”艺术分隔开。没有比之更适合的地方来陈列施的鬼影憧憧的图像工厂,它记录了二十一世纪一头深陷在图像霸权中的现实,却并未忽视实际人类肉身不可更改的无奈境遇,不同于图像,人的肉身必将在某一时刻走向死亡。

(1) 莎拉·施(Sarah Sze,1969— ),美国当代装置艺术家。

(2) 指信息以模拟信号传递的时代。

(3) 《论科学的精确性》,豪尔赫·路易斯·博尔赫斯,安德鲁·赫尔利译。(中文根据作者引用的英译本翻译而来。)——作者注

(4) Unabomber,本名西奥多·约翰·“泰德”·卡辛斯基(Theodore John“Ted”Kaczynski,1942— ),美国数学家、无政府主义者、本土恐怖主义者,绰号“大学航空炸弹客”。为了对抗现代技术与工业化对人类与社会的侵蚀,他于1978年至1995年间在全美范围内有针对性地邮寄或放置炸弹,截至1996年被捕时共造成3死2伤。

(5) 合公制2.54厘米。

(6) 1码等于3英尺,合公制0.9144米。

(7) #throwbackthursday,英文社交媒体上用来分享老照片的一个话题标记。