CHAPTER 01 从苦难中寻找意义 创伤的积极面

从苦难中寻找意义

创伤的积极面

1987年3月6日,星期五。一艘名为“自由进取先锋号”的大型客轮驶离比利时泽布吕赫港,前往英格兰。船上有近500名乘客、80名船员,还载有1 100吨货物。轮船离港未久,乘客们或是闲坐发呆,或在餐厅酒吧准备饱餐一顿、浅酌一杯。

没人意识到,海水已悄无声息地没过了船舱里停放的汽车的底盘。一扇艉门没有关好,乘客和船员浑然不知,直到客轮突然开始倾斜。灾难突如其来,毫无征兆——短短45秒,客轮完全倾覆。

此时再发出警报已无济于事。翻转的客轮把家具、汽车、货物和乘客甩往港口方向。人群冲撞,从爆裂的舷窗落入冰冷的海水。海水汹涌而入,供电中断,黑暗中回荡着痛苦和恐惧的尖叫。海水中漂浮着死尸,幸存者也只能绝望地等待死亡降临到自己头上。他们在一瞬间失去了挚爱,目睹了常人无法想象的恐怖景象。共有193人丧生。

这是20世纪最可怕的海难之一。现在,我们很难完全了解“先锋号”灾难的幸存者经历了什么。不妨想象一下:你所在的房间突然之间开始倾斜,然后完全倒转……天花板变成地面,灯光全灭,波涛汹涌……

海难后数月,律师代表幸存者和遇难者家属联系了伦敦精神病学研究所心理学学院,寻求专业援助。当时门诊事务的负责人是威廉·尤尔(William Yule)教授,他快速动员各方人手,为幸存者提供心理支援,并建立了一个研究项目。我有幸参与其中。在接下来的三年,我在这里完成了我的博士研究——深入了解幸存者和他们的心理障碍,帮助他们从创伤中康复。

海难发生后不久,很多幸存者应邀参与了一系列心理学测试,以对他们的创伤后应激障碍水平进行评估。分析发现,他们的心理压力水平非常高,符合灾难后第一个月内出现的症状。其他症状还包括:反复且不可抑制地回想起过去发生之事,难以入睡甚或失眠,无法集中精力,时常精神紧绷……这些都是患者常见的症状。

可以想见,创伤后应激障碍患者在日常生活和工作中也面临巨大的困难。很多“先锋号”海难幸存者在第一次调查中说,他们发现自己的生活和人际关系备受影响,很多人尽一切努力试图恢复常态。那么,究竟何种心理变化会给人带来最糟糕的影响?我们发现,那些归罪于自己的人,最有可能受到心理压力的困扰。

听幸存者讲述他们的故事,我们发现,很多人都曾经努力挣扎,试图重新过上正常的生活。但是灾难对于经历者的长期影响究竟如何,我们还知之甚少。

三年后,我们对幸存者的生活状况进行了后续调查。这一次,我们询问了与三年前一样的问题——关于抑郁、焦虑和创伤后应激障碍。结果发现,幸存者的平均心理压力水平虽然比之前有所降低,但仍然维持在较高水平,很多人还在困境中奋力挣扎。这种困境究竟是由怎样的心理变化导致的?我们向幸存者询问了一些敏感问题,以了解他们在灾难发生之时和之后的经历。

我们对收集到的反馈加以分析,研究幸存者对自己灾难经历的描述和现时感受之间的关系。我们发现,心理压力最大的,往往是那些坦言自己在灾难发生时深感无助的人,是那些预先想好最坏情况的人,是那些认为自己必死无疑的人,是那些被恐惧击溃的人。我们也询问了他们在灾难结束之后的心理复原过程,发现心理压力最大的,是那些情绪最为内敛、缺乏社会支持或在这三年中遭逢其他重大人生事件(比如重病、丧亲或失业)的人。此后,许多研究者也发布了类似的结果。我们现在已经普遍认可这样一个结论:心理康复之途上有两道主要障碍,一是缺乏社会支持,二是创伤后经历其他生命转折。

但是人并非生活的被动接受者,过去的所思所感,一定会影响我们的心理康复过程。比如说,康复之路上的障碍,可能还有内疚和罪恶感。我们发现,超过半数的幸存者,都因众人死去、自己独活,而深怀罪恶感;超过三分之二的人因自己在灾难发生时袖手不为,而心怀愧疚;还有三分之一的人因自己当时采取的求生手段而内疚不已。表达了这类感受的人,似乎也在和严重的心理障碍做抗争。

了解创伤后心理如何康复,可谓至关重要。某些举措可能会让人在短期内感觉变好,但会带来长期的困扰。比如,很多幸存者会求助于酒精和药物:73%的人更频繁地饮酒,44%的人更频繁地吸烟,44%的人服用安眠类药物,28%的人服用抗抑郁药物,还有21%的人使用镇静剂。我们还发现,服用处方或非处方类药物的幸存者,要比不服用任何药物的幸存者心理状况更糟。

幸存者的积极改变究竟是什么因素阻碍了精神的康复?在研究过程中,我们逐渐拼出一幅完整的蓝图,揭示创伤如何一步一步地摧毁了人们的生活。我们的结论与学界普遍认可的创伤与创伤后应激障碍理论一致。

但是我们也得到了意料之外的收获。我们的研究重点本在于探究创伤的消极影响,却由此发现了新的规律。我在访谈时注意到,部分幸存者会谈起他们生活中的积极变化。尽管说来好像有点奇怪,但是灾难似乎让他们得以用一种全新的眼光来看待生活。有鉴于此,我们在海难三年后的调查中加入了新的内容:“你对生活的看法在灾难前后是否有所变化?——如果有变化,是变得更积极,还是更消极?”我们直到最后一分钟才将这个简单的问题加入问卷,请幸存者说明他们对生活的看法是变得更糟、更好还是根本没有改变。

结果令人震惊。虽然有46%的人说他们对生命的看法变得更消极了,但是有43%的人认为他们对生活的看法变得更加积极。我确实设想过有些人会说“变得更好”,但是怎么可能会有将近半数的人这样认为?我再次检查统计数据,确认无误:“自由进取先锋号”海难幸存者中有43%的人认为,那次创伤经历对他们产生了某种有益的影响。这个初步调查的结果深深吸引了我,我想进一步了解,这一现象是否也存在于其他事件中。是只有我访谈的受害者表现如此,还是这一现象普遍存在于经历重大挫折的人群之中?

我们请幸存者用自己的话来描述他们生活中发生的种种变化。在“你对生活的看法是否改变”这道选择题后面,加了一道简答题,请他们描述自己对生活的看法究竟发生了怎样的改变。有人只写了寥寥数字,有人简单地写了几句话,但也有人借此机会一吐为快,写满了问卷所有的空白。

我仔细阅读回收的问卷,把人们的反馈分为两类:积极变化和消极变化,又按照相似度进行分类,最终整理出11种积极反馈和15种消极反馈。我从每一种反馈里选出一个我认为最具代表性的语句,这样就得到了11个积极语句和15个消极语句,都是幸存者的原话,概括了我从他们身上了解到的全部信息。

然后我把这些问题收入问卷,让人们回答赞同与否:

请阅读下列语句,根据自己的认同度打分:

1=非常反对;2=反对;3=略表反对;4=略表赞同;5=赞同;6=非常赞同。

消极改变:

□ 我不再对未来抱有期望。

□ 我的人生再也没有任何意义。

□ 我不再感到我有能力做任何事。

□ 我现在非常畏惧死亡。

□ 我觉得随时都会有不好的事情发生。

□ 我非常希望能够回到过去,回到事件发生之前。

□ 有时我会觉得,做好人完全没有意义。

□ 我现在很难信任他人。

□ 我感到自己仿佛身处地狱。

□ 我现在对自己几乎没有任何信心。

□ 我觉得自己比以前更难亲近他人。

□ 我现在更难宽容他人。

□ 我变得更难与人交流。

□ 再也没有什么东西能令我感到快乐。

□ 我觉得自己如同行尸走肉。

积极改变:

□ 我不再认为我所得到的一切都理所应当,而我可以为所欲为。

□ 我现在更加重视自己和他人的关系。

□ 我感到自己对生活产生了更深刻的理解。

□ 我不再忧惧死亡。

□ 我现在尽我所能,把每一天都过得充实。

□ 我把活着的每一天都视为恩赐。

□ 我现在比以前更了解人性,更能宽容他人。

□ 我现在对人性更有信心。

□ 我不再认为受人好意是理所应当的。

□ 我比以前更重视他人。

□ 我现在更有获得成功的决心。

我们采用了双重记分系统,分别记录消极变化和积极变化。积极变化的取分范围为11~66,消极变化的取分范围为15~90。被试的积极或消极分数越高,他的积极或消极变化也就越大。

这份问卷后来被称为“态度改变问卷”(Changes in Outlook Questionnaire,CiOQ)。有了它,我们就能着手进行一系列研究,去了解灾难幸存者的心理变化究竟因何而致。但是在正式开始之前,我必须首先确定,其他灾难事件的幸存者在之后几年的表现,是否也和“先锋号”海难事故幸存者类似。尤其需要搞清楚的是,“先锋号”海难事故幸存者的积极改变,究竟是普遍现象,还是仅此一例。我带着这个问题走访了其他轮船事故的幸存者。

1988年10月21日入夜未久,400名儿童和90名教师乘坐“朱庇特号”离开希腊的比雷埃夫斯港,开始一次地中海东部实地考察之旅。孩子们兴奋地站在甲板上,观看轮船驶离港口。意外在出港仅20分钟后突然发生:一艘油轮径直撞向船体中部,“朱庇特号”被撞出一个大洞,迅速沉没。惊惶的乘客和船员纷纷跳入遍布油污和船体碎片的海水,试图攀上救生艇。一片混乱之中,一名女童、一名老师和两名水手丧生。

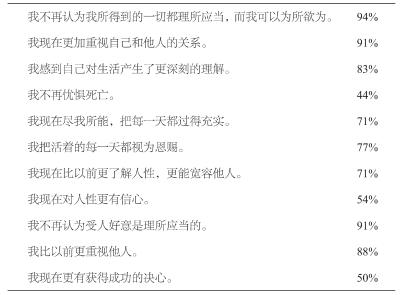

我邀请“朱庇特号”海难事故的成年幸存者来接受CiOQ调查,看他们的回复是否会与“先锋号”的幸存者类似。如我所料,有些人说他们的生活态度发生了消极变化。尽管“朱庇特号”海难的人员伤亡不如“先锋号”般惨烈,但它是一次悲剧,也给幸存者留下了深深的创伤。我们注意到,许多“朱庇特号”幸存者声称,他们的生活态度发生了积极的变化。表1-1列出了同意(或至少是略表同意)各项“积极改变”的幸存者所占的百分比。

表1-1 同意各项“积极改变”的幸存者所占百分比

如此看来,我们当初的发现并非特例。我们就此展开了首例关于创伤后人类心理积极变化的科学研究。

悲剧乐观主义创伤可能会给人生带来积极的改变——虽然有悖常识,但我们确知如此。然而我依然满怀疑问:为什么幸存者中有些人说自己发生了积极变化,有些人却没有?我们是否也能给后者带来积极变化?创伤后的积极变化,是否能丰盈一个人的生命?……我最想知道的是,怎样才能调和发生在创伤之后的积极变化,与创伤本身带来的破坏性影响之间的矛盾?

在过去20年间,我被这些问题深深吸引,一直努力想要找到答案。直到现在,我们才开始了解人在遭遇逆境之后精神变化的全貌,才开始明白创伤的积极面和消极面。最重要的是,我们才开始知道,创伤后心理压力其实是提供动力、促使变化发生的引擎。创伤迫使人们走到生命的十字路口,选择走向何处,将给其一生带来深刻的影响。我们开始以一种全新的眼光来看待创伤后应激障碍等发生在创伤之后的常见症状,这是个人转变的过程。

创伤和逆境会给人带来积极改变,此观点如暗潮涌动,但从来不曾进入心理学界的主流,也从未为人仔细研究、深入了解。它暗自沉睡多年,直到再次为人发现。尽管现代心理学在19世纪初叶就已兴起,但关于积极改变的研究却一向不为学者青睐。毋宁说,过去心理学研究的重点,在于解释人们为何会出现压力失调,而非寻求如何进行心理修复。

学界之所以忽视创伤后的积极变化,有许多原因。其中之一是,大多数心理学家都对创伤的积极影响没有兴趣——这其实没什么可惊讶的,心理学家和精神科医师通常接触的都是前来求助的求询者——他们无不面临巨大的精神压力,或者罹患某种精神疾病。心理学家和精神科医师的目标,不是帮助患者过上充实幸福的生活,而是帮助他们摆脱糟糕的精神状态。也就是说,大部分心理学家和精神科医师都认为,不必把患者的精神状态从-5升到+5,只要能从-5升到0就足够了。所以,大量心理学分析研究都围绕心理压力进行,并不出人意料。

心理学界片面重视心理压力的趋势始于弗洛伊德。弗洛伊德本人是一名医生,他将医学思维引入了精神治疗这一全新领域。心理学的早期发展,也因此深受精神治疗和医学词汇的影响——直到今天,我们仍出于历史原因而不得不使用“失调”“患者”“治愈”“治疗”这类词汇。在20世纪,心理学得到快速发展,也越发依赖于药物治疗,越发关注人类经验的黑暗一面。

尽管如此,在心理学思想发展史上也有闪光的例外。我和我的同事是最早以科学方法研究创伤后积极改变的人。但如果我们再深入一点发掘心理学的历史,就会发现,早在数十年之前,已经有学者提出这一理论。其中言辞最为犀利者,非维克多·弗兰克尔(Viktor Frankl)莫属。

20世纪30年代,弗兰克尔在维也纳当精神科医师,负责治疗有自杀倾向的患者——直到纳粹禁止犹太人行医。1942年,他和妻子及病人被纳粹关入特莱西恩施塔特集中营(Theresienstadt)。随后他的妻子被送往贝尔根·贝尔森集中营(Bergen Belsen),他和他的病人则被送入奥斯维辛。弗兰克尔再没有见过他的妻子。他是家族中唯一的幸存者,经受了常人难以想象的创伤和压力,但他仍然坚强地活了下来。

弗兰克尔在战后成为20世纪最重要的心理学家之一。他是维也纳大学的心理学教授,也是哈佛大学的访问教授,但人们最常念及的,还是他的通俗著作《活出生命的意义》(Man's Search for Meaning)。他在书中讲述了自己在纳粹死亡集中营里的亲身经历。他认为,那些心存希望、为生存做好准备的人,最有可能从集中营的阴霾之中发现生命的意义。他在书中写道:

一个人若能接受他的命运及其附加的一切痛苦,背负起自己的十字架,即使在最艰难的情况下,也一样有机会深探生命的意义。人须得守住勇敢、尊严和无私的品质,否则在自保的残酷战争中,他很可能失去人性尊严,变得与禽兽无异。艰难的环境,为他提供了寻求精神价值的机会。要么紧抓不放,要么彻底放弃。

弗兰克尔还曾谈起,他的病人能够在生活的悲剧和不幸中寻找意义。他看到了苦难的正反两面。他注意到,就算不幸本身不会带来任何好处,我们也可能从不幸中提取出好的东西。他为此发明了“悲剧乐观主义”(tragic optimism)一词。弗兰克尔认为,人类与“生命真相”的抗争,为其提供了寻找生命价值的良机。人本主义心理学家亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow)是他的支持者,他专门研究自我实现者(self-actualised)——自我实现者会以自己的全部潜能去生活。马斯洛说,人类一生中最重要的学习经验,来自悲剧、死亡和其他创伤经验,因为它们会让人以全新的眼光来看待生活。

存在主义心理学家欧文·亚隆(Irvin Yalom)也认为,致命疾病带来的痛苦能让人寻得生命的意义。他曾经这样写道:

人类一旦直面死亡,往往就会开始严肃地思考生命的目标和原则……无数人曾经感慨:我为什么要等到现在,等到身体被癌症击垮之后,才真正明白该如何生活!

直到21世纪初叶,上述这些被排除在主流之外的思考,才终于引起科学家的注意。新的研究领域由此发展出来。科学家越来越有兴趣了解,究竟什么因素能让我们过上满足、幸福、有意义的生活。其中有些理论吸引了大量学者的注意,“积极心理学”(positive psychology)无疑就是其中之一。

关注创伤的积极面在进一步讨论创伤及其改变之前,我们需要了解一下,积极心理学对如今的心理学研究究竟产生了什么影响。心理学研究方向的变化,无疑反映了更广阔的世界的发展。在此要请读者注意,一般说来,心理学研究发轫于两次世界大战和越南战争的战乱时期。到21世纪初叶,人类社会已变得相对和平与繁荣。外部世界的变化,自然会对心理学研究的重心产生影响。而另一个影响心理学研究的因素是心理学本身的起源。心理学作为一门科学,成长于医学和精神病学发展的前提之下。它曾以精神病学研究为基准,甚至与之使用同一套医学词汇。

在积极心理学诞生之前,心理学界有个不言自明的假设:心理健康与痛苦绝不兼容。因此心理学家一心想弄明白人类的各种心理痛苦,以及如何助人摆脱痛苦、恢复健康。但是,没有痛苦的生活并不等同于幸福。所有这些研究都无法告诉我们,怎样才能给人带来快乐,让人过上有意义的生活。研究者因此将注意力从“悲观”转向“乐观”,从“抑郁”转向“快乐”——从“不能做什么”,转向“可以做什么”,诸如情商、生活品质和心流(flow)之类的新研究蔚然兴起,心理学界研究兴趣的转变随处可见。

1999年,马丁·塞利格曼(Martin Seligman)(2)被推举为美国心理学会主席。他认为心理学太过重视生命困境研究,而忽略了对幸福生活的探索。他以自己新任主席的身份,大力推动积极心理学运动:研究人类的坚韧、美德、幸福,以及其他一切能给生命带来乐趣的事物。在那时,积极心理学早已不是一个全新的概念了,但直到塞利格曼将心理学家召集到一起,它才成为心理学界的宠儿,发展成一场声势浩大的学术运动。积极心理学创立至今已有十余年,其理念已渗透到心理学的方方面面。大量关于希望、感激、原谅、好奇、幽默、智慧、愉悦、爱情、勇气和创造力的研究如奔流巨浪,推动心理学发生巨变。塞利格曼的积极心理学运动一举改变了心理学研究的主流趋势。多亏前辈学者的努力和研究,我们现在才能知道,积极的态度对于身心健康和幸福生活来说,有着多么重要的意义。

积极心理学并不认为我们只应关注生活中的积极面。若真如此,积极心理学就和它的对手——只围绕消极心理进行的研究一样片面了。生活有起有伏,只了解任何一方面都不够,我们还需要了解消极和积极的相互影响。尽管二者的关系非常复杂,而且看似矛盾,但是创伤如今已成为积极心理学研究的重点,因为它能帮助我们看到心理变化的全貌。心理学家现在终于意识到,他们过去想的太简单了。我们不应一味追求没有悲伤和不幸的生活,要想获得幸福快乐,必先学会如何在逆境中生活,从逆境中学习。

起初,积极心理学并没有受到学者的重视,也不为学术研究和创伤后临床治疗承认。20年前,在我第一次向同事讲述我关于创伤积极面的研究时,他们还是一脸茫然。我到现在都记得,我曾深深怀疑自己以后会后悔走错了路。当时反对我的人坚称,创伤根本就没有积极面。我不得不一次又一次地向他们解释,创伤确实没有积极面,但是我们在与创伤对抗时会发生积极的变化。现在人们已经认可,心理学研究的视界不应只限于-5到0,而是包括-5到+5。事实上,很多大学和精神健康诊所的心理学家都确信如此。世界各地的心理学实验室也在不断以实验证明,人在经历各种创伤和逆境之后,可能发生积极的改变。

我们可以找到很多词语来描述人在创伤后发生的积极变化,比如“找到意义”(benefit finding)、“逆境后成长”(growth following adversity)、“个人转变”(personal transformation)、“压力成长”(stress-related growth)和“快速成长”(thriving)。而两位心理学临床研究先锋,理查德·特德斯奇(Richard Tedeschi)和劳伦斯·卡尔霍恩(Lawrence Calhoun)在20世纪90年代中期提出的“创伤后成长”一词,最为人称道。人们现在普遍使用“创伤后成长”来描述这一新兴的研究领域:创伤如何让人过上更幸福的生活。

在现代心理学词汇中,幸福论和享乐论又分别被称作“心理幸福感”(psychological well-being,PWB)和“主观幸福感”(subjective well-being,SWB)。主观幸福感关照的是人的情绪状态——积极情绪与消极情绪的平衡,以及对生活的满意度。简单来说,主观幸福感关心的是快乐。而心理幸福感关照的则是个体生命中更隐蔽的一面——独立、自主、个人成长、健康的人际关系、自我接纳,以及生命的意义。

尽管这两类幸福感之间存在一定的关联性(也就是说,若其中一个上升,另一个也会相应上升),但是它们绝不相同。有人一生享乐,但却缺乏满足感,总认为活得没有意义(主观幸福感高,心理幸福感低)。还有些人虽然不能用“快乐”来形容,但是他们自认为活得很有意义(主观幸福感低,心理幸福感高)。而良好的生活状态,很可能正如伊壁鸠鲁所说的那样,既要有享乐,也要有意义(主观幸福感和心理幸福感都要高)。

心理治疗师进行诊疗、排遣压力时,必须关注求询者的主观幸福感。而创伤后成长则为我们打开了更广阔的视野,让我们开始关注如何增加心理幸福。心理学家既已明白快乐论与幸福论的分别,他们就能理解,虽然创伤本身不是通往快乐的途径,但它却可能通过某种方式,让人过上更幸福的生活。

创伤后成长带来的新认知创伤事件如同敲响的警钟,提醒我们认清自己的心灵。创伤,很可能会成为人们永远无法忘却的记忆,在余生不时骚扰,他们可能要花数年时间来与心理痛苦抗争。然而,硬币总有正反两面——幸存者在承受巨大的心理痛苦的同时,可能也会对生活产生新的看法,比如重新认识自己,或者与他人建立起更亲密满足的联系。这些转变都具有重大意义。

创伤后成长有三个核心点。其一是让人认识到生命的不确定性和人事的多变。如果人能够学会承受生命的不确定性,就能认识到不确定性正是人类存在的本质。其二是正念(mindfulness),在于人对自我的认知,以及理解人们的思想、情感和行为如何相互影响。其三是个体自理性(personal agency),让人明白自己所做的任何决定皆有后果,让人对自己的决定负起责任。

创伤会让人认识到上述全部关于人类存在的真理。这种新的认知,将会改变人们对自己的观念,改变对生活的看法,改变生活方式。我在这里想要特别强调,我并不认为人在逆境之中应竭力避免消极反应——须知悔恨、失望和压力,本就是生活中不可避免之事。如果一个人想免于其忧,只能说他太过天真。在逆境中成长起来的人,必得接受这些不可避免之事。他们诚实地看待自己,理智地对待未来;他们能够与人发展出深刻、亲密而有价值的联系,在生活中不再崇拜物质或独断专行;他们做起事来合情合理,为人也充满幽默感。

但在创伤事件发生时,人们首先要考虑的往往是如何求得生存。而在创伤事件过去之后,首要考虑的却是如何从毁灭性的的心理状态中恢复。所以治疗师必须首先关注他们的精神和情绪问题,然后才能进一步协助他们在创伤后成长,活出生命的意义。

扫码关注“庐客汇”,

回复“杀不死我的必使我强大”,

直达精彩视频:《大难不死,我一生最好的礼物》。