16 分裂后的王国——南国犹大(下)

——南国犹大(下) 3.约西亚信仰重整

希西家以后,犹大国王中能效法他事奉耶和华的也只有约西亚了。圣经没有解释为何在邪恶的玛拿西、亚们之后,会有一位在年少(16岁)就寻求神的贤君。圣经学者认为约西亚在成长过程中,或多或少受到与他同时的众先知的影响。例如先知西番雅,女先知户勒大(王下22章;代下34章)对百姓的教诲和警戒,必定激励约西亚对宗教重整的决心。最重要的,应是和约西亚年纪相近的先知耶利米。耶利米生长在耶路撒冷西北三英哩的小城,幼时必定常随父母往耶路撒冷献祭。按照《耶利米书》1章2节所记推算,约西亚王宣布信仰重整的第二年,就是耶和华的话临到耶利米的那一年。

就在这时候(大约公元前626年),近东国际局势有了突破性的转变。强悍的西徐亚人(Scythians)以及辛梅里安人(Cimmerians)(分别为亚实基拿及歌篾后代,创10:2-3)由高加索南下,风卷残云般地扫荡了叙利亚及巴勒斯坦北部,瓦解了亚述帝国的西境,威力直逼埃及。

而同时,美索不达米亚的迦勒底人(Chaldean)窜起,摆脱了亚述帝国的控制。约西亚趁隙停止了对亚述的朝贡,全心致力于国家的建设和扫黄扫黑运动。他洁净耶路撒冷及圣殿,除掉邱坛、木偶、雕刻及铸造的偶像。拆毁巴力祭坛、打破偶像、将约柜放回至圣所。并且在灰尘中找出了律法书(王下22:8)。专家们认为,约西亚找到的律法书就是《申命记》。

考古学家新近在靠近以东的艾哈芝瓦城堡(Ein Hatzeva,圣经中的他玛,书47:19),发掘了近百件看来是在约西亚时被捣碎的邱坛、石像、祭坛、香炉等。这里原是古代有名的“香料路”(Spice Route)。沿路所建的神庙,提供了商人路过时,求神祈福的歇脚站,盼望这里的木头、石头偶像,保佑他们此行能够“招财进宝”。他玛城是犹大国当时最南端的边界,足见约西亚革新的心志是多么地坚定,他的扫荡运动又是多么地彻底 (1)。

4.小古董、大价值就在这段犹大国独立抵挡外强的时候,民间的生活和信仰是什么个状态呢?有时考古家在无意中发觉的小玩意,也会帮助我们了解连圣经都未曾记载的历史背景。例如考古学家从地中海滨梅撒哈沙雅胡(Mesad Hashavyahu)城堡的市政中心地下,找到了约西亚时代大量的“爱琴海型”陶器,及许多碎陶片。其中有一片记载了一件有趣的法律诉讼案,投诉者是一个犹太人,向市政官抱怨他拿去典当的外衣,对方未在日落之前归还他(出22:25-27;申24:10-13),以及某某人不守安息日等等。从这些记录看来,当时该沿海城堡必也在约西亚王的管辖区内。

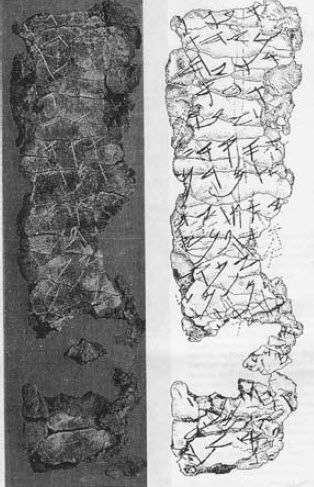

考古学家巴凯(G. Barkay)在耶路撒冷城西南锡安山对面的欣嫩谷(Hinnom Valley)发现了一个巨大的家族坟墓,里面有95具骨骸,以及至少250个家用陶器。由陶器制造的时代看来,这个墓大约是公元前七到五世纪,也就是犹大国独立存在,到被放逐巴比伦的一段时期。从其中最完整的一个墓中,考古家找到了两个极为精致的纯银古卷。较大的长4吋、宽1吋,小的长1.5吋、宽0.5吋,看来是大户人家大人及小孩佩戴的“经文匣”(图七)。有时考古物据的重要性和它的大小成反比。这个小小古卷的价值,不在于它是纯银打造,而是展开刻在上面的经文:“愿耶和华赐福给你,保护你。愿耶和华使他的脸光照你,赐恩给你。愿耶和华向你仰脸,赐你平安。”这不就是牧长们在聚会结束时的祝祷词吗(民6:24-26)?其实也是目前发现最早的民间经文佩戴,它的价值媲美死海古卷 (2)。若说死海古卷将最早抄本与原本时间拉近了一千年,那么这个“纯银古卷”,不是将时间又拉近了四百年吗?它们除了再次地证实希伯来文士抄誊的谨慎与认真,也证明在乱世之中,仍有敬虔的父母,用神的话吩咐儿女:“要(将神的话)记在心上,也要殷勤教训你的儿女,无论你坐在家里,行在路上,躺下,起来,都要谈论;也要系在手上为记号,戴在额上为经文。”(申6:6-8)

图七:欣嫩谷墓中的“纯银古卷”。

四、犹大国的灭亡尽管约西亚努力地改革,百姓若执迷不悟,仍然是孤“君”无力可回天。约西亚在米吉多死于法老尼哥刀下(王下23:29)。这以后,接续作王的约阿斯、约雅敬、约雅斤又回到迦南地信仰,而且变本加厉!到了一个地步,耶路撒冷城内的偶像之多,超过犹大任何城镇。也难怪先知撒迦利亚在书卷结尾时,对国运的祈祷,是盼望有一天:“当那日,在万军之耶和华的殿中必不再有迦南人。”(亚14:21)

公元前601年,这时的亚述帝国已日薄西山。由迦勒底兴起的尼布甲尼撒联同玛代人轻取尼尼微城,成了近东的新霸主。

1.巴比伦年代纪我们后人能知晓以色列的亡国经过,是因亚述国的年代纪提供了和圣经平行的记载。可是对犹大的灭亡,考古学家却是到了20世纪中叶,才从巴比伦的文献中,证实了圣经对耶路撒冷沦陷的记载。像许多古文献一样,这些巴比伦石版文件早在19世纪就被大英帝国博物馆收买,堆积在博物馆地下室,等待哪一位研究生撰写论文时,才肯煞费苦心地将一些石块上的文字翻译出来。直到1956年,才找到一块记录尼布甲尼撒王进攻耶路撒冷的石版。历史官一反他们惯常夸大的口吻,而是平铺直述的:“到了第七年,克斯里欧(kisleo)月,巴比伦王率大军进攻叙利亚及巴勒斯坦,他们在耶路撒冷城外扎营。到了亚达(adar)月第二天,王攻陷了耶路撒冷城,擒住了他们的王,并为他们立了新的王,然后满载着贡物返回巴比伦。” (3)

若把巴比伦和犹大的历法相比较,立刻就可确定尼布甲尼撒王率领大军出发的时间,是公元前598年12月,那时的犹大王是约雅敬。而他攻陷耶路撒冷城是公元前597年3月16日,所立的新王是西底家。可惜考古学家找到另一相似石版的记录,则是从公元前556年开始。这期间独缺了我们最有兴趣的公元前586年的记录。我们相信这石版终有一天会出现,这样我们就能从尼布甲尼撒王的角度,了解巴比伦军队疯狂捣毁耶和华殿的心态,并为失踪的约柜寻些蛛丝马迹!

我们虽然没有耶路撒冷城沦陷当天的记录,但是却在城东南25英里的拉吉,找到了一块考古家称为“拉吉信586”的碎陶片,是拉吉总司令官雅欧希(Ya'osh)的呼救信。当雅欧希看见附近亚西加(Azekah)前哨站的火讯灭了,心知大势不妙,便写下他的祈祷信:“愿耶和华带给我们城主平安的信息!就是现在!就是现在!”可惜,平安的信息再也不会来了。代之而来的,是敌人的火把,将全城付之一炬(王下25:8-10;耶39:8)。

2.余烬中的宝贝尼布甲尼撒王的大火烧毁了城墙,烧平了房屋殿宇,烧焚了芦苇草书卷,烧尽了犹太人的希望,可是有什么是火烧不掉的呢?有的!1982年,在大卫城被尼布甲尼撒焚烧的那层,原本以色列“外交部”(House of Ahi'el)的低层阳台下,发现了一个小小储藏室,内有51颗泥印章。它们在烈火窑烧下反倒固定了上面的刻划。其中有一个泥印上的名字为“沙番的儿子基玛利雅”(Gemaryahu the son of Saphan)。这位“基玛利雅”不是别人,他是约雅敬王的文官,《耶利米书》中一再提到的文士(耶36:10-12),也是那位苦口婆心一再谏诤约雅敬王不要烧掉《耶利米书》卷的那位忠仆(耶36:25)。

另外还有一块泥印上刻的是“尼利亚的儿子巴录”(Berekhyahu [Baruch],son of Neriah the scribe)(耶32:12)。这个“巴录”就是耶利米的贴身文士!也是那个陪同耶利米,被耶和华隐藏起来,免得被约雅敬捉拿的巴录(耶36:26)!值得一提的,是最近(1987年)考古学家又在同地发现了另一块巴录的印章,通常是用来封在写好的书卷上的。被封的芦苇书卷早化为灰烬,巴录的印章却完好地存留下来 (4)。尤为可贵的,泥章上面还留了指纹(图八)。而且很可能就是巴录的指纹!既然巴录是耶利米的文士,他必然是亲自将耶利米的文件封印的人,也可能是最后一个用这印章的人。文件是《耶利米书》记载的那份地契吗(耶32:14)?还是其他书卷?书卷中写了什么?是《耶利米书》的抄本?抑或是《耶利米书》的原本?总之,我们拥有一个珍贵的指纹,这个指纹属于一位忠君爱国的文士,而这位文士参与了举世无双圣经的书写!

图八:巴录(耶利米的文士)的泥印章(左上角的指纹可能是巴录留下的)。

3.圣城、圣殿、约柜耶路撒冷听凭洗劫。“迦勒底王将神殿里的大小器皿,与耶和华殿里的财宝,并王和众首领的财宝,都带到巴比伦去了。迦勒底人焚烧神的殿,拆毁耶路撒冷的城墙,用火烧了城里的宫殿,毁坏了城里宝贵的器皿。”(代下36:18-19)接到毁城令的是“护卫长尼布撒拉旦”(王下25:8)。他是尼布甲尼撒的大臣,以“拉布塞里迪纳姆”(Nabu-seri-Idinnam)出现在巴比伦朝臣的名单上。那么圣殿里代表犹太人信仰的约柜呢?圣经上只字未提。历世以来,许多传说声称找到了约柜。好莱坞也以它为号召提升票房,但约柜的所在始终是个谜。是否如公元70年,耶和华神藉提多将军毁掉了圣殿一样,取去那写在石版上的旧约,为了和他的子民另立一个任何强权都无法夺取,写在心版上的新约呢(耶31:31-33)?

公元前587年,部分居民再次被驱逐出境(王下25:11)。尼布甲尼撒王摧毁了连续统治四百年的大卫王室。犹大国成为巴比伦的一个行省。剩下的人有的从山里隐藏处出来,发动游击战争,并声称他们杀死了被巴比伦人任命为行省总督的基大利(Gedaliah)。因此圣经学家认为,第三次,也是最后一次的放逐,是对此事所作的报复(耶52:30)。有一些犹大人逃往埃及,避免了这场放逐(王下25:26;耶43:7)。

公元前586年,犹大国所有城市前哨站的火讯熄了,所有的犹大城市都沦陷了,历史的帷幕降落在一块空地上。犹大国不复存在。“以耶和华为神的,那国是有福的!他所拣选为自己产业的,那民是有福的!”(诗33:12)可叹的是,分裂后的南北二国,既不惜福,最终只好双双葬身在“大河那边”。

————————————————————

(1) As reported in“Archaeology in Review”,Dispatch from Jerusalem 20:6,November/December,1995,p. 3.

(2) G. Barkay,“The Priestly Benediction on Silver Plaques from Ketef Hinnom in Jerusalem”,in Tel-Aviv 19,1992.

(3) D. J. Wiseman,Chronicles of Chaldaean Kings(626-566 BC)in the British Museum,London,1956,pp. xii,100,and XXI plates.

(4) H. Shanks,“Fingerprint of Jeremiah's Scribe”,Biblical Archaeology Review 22:2(March/April 1996),pp. 36-38.