09 那个“以色列国中没有王”的时代(上)

“这样,耶和华将从前……全地,赐给以色列人,他们就得了为业、住在其中。”(书 21:43)

经过了七年的南征北讨,以色列各族就在他们所赢得的土地上稳稳地站住了脚,不再游牧,也不再流浪。在埃及长期为奴的以色列人,痛恨奴隶制度。因而父亲带着儿子们,在废墟上耕种土地,砍伐树木建造房屋(书17:15),以有限的资源与劳力,胼手胝足地重建家园。考古学家在底璧、伯示麦、伯特利等地,发觉了他们所留下的房舍遗迹,与原先耸立的贵族宅第相比,是多么的单薄,留下的家具也极为简陋。他们没有坚固的防卫墙,一切的建筑材料均是晒干的泥砖。但无论如何,以色列民在自己的土地上扎了根。

以色列民既已定居,随着他们四处流浪的约柜与会幕也理当安定下来。耶和华曾应许他们,一旦停止流浪,就要“将我所吩咐你们的燔祭平安祭十分取一之物,和手中的举祭,并向耶和华许愿献的一切美祭,都奉到耶和华你们神所选择要立为他名的居所。”(申12:11)而耶和华所选择要立为他名的居所,就是迦南地山区中的示罗。因此在接下来的400年中,示罗就成了以色列民的敬拜中心。

约书亚死后,以色列失去了强有力的领导,分地自立的12个支派各自为政。其实以色列民是多么地幸运,享有在神所预备的土地上被神治理,成为名副其实的“神权国家”。然而他们却不惜福,随着邻邦去祭拜偶像。考古学家贺斯将这四百年以色列人的失败记录,形容为“四个‘S’的破唱片”(A 4S's Broken Record)。现在的年轻人已见不到当年直径12吋大的塑料圆唱片。这种唱片一旦破损,在唱机上放出来的声音就是不断地重复同一段话,既刺耳又厌烦。

以色列人令神痛心的第一个“S”(Sin),是行耶和华眼中看为恶的事,去祭拜偶像,事奉诸巴力,并与迦南人通婚的罪;因此耶和华的怒气向以色列人发作,就把他们交在原先被他们所征服的敌人手中,受他们的扰害欺压,成为他们的奴仆,这是第二个“S”(Servitude)——苦役。当他们受不了为奴的生活后,就向神求援:“我们犯罪了,任凭你随意待我们吧。只求你今日拯救我们。”这是第三个“S”(Supplication)——哀求;神就怜悯他们,为他们兴起一位士师来拯救他们(Salvation),这是第四个“S”。当他们舒服日子过久了,旧疾复发,再回去祭拜偶像,如此周而复始地竟多达七次。因此《士师记》这本书不同于《约书亚记》,不是一本征服记录,而是一本失败烂帐。

士师时代到底有多长?考古学家对每位士师治理年谱的算法,有不同的说法,各有巧妙,彼此却不尽相符。若按圣经《列王纪上》6章1节所述:自以色列民出埃及到所罗门王登基第四年共480年。其间若将各士师治理年代,加上受压迫及太平年代,共占去410年。要在剩下的70年中,纳入在旷野的40年,七年的征服,以及先知以利、撒母耳、扫罗及大卫王各又占了40年,是绝不可能的。因此圣经学家多半认为各士师的任期,彼此之间必有重迭 (1)。最可靠的算法是大士师(如俄陀聂、以笏、底波拉、基甸)之间彼此衔接,而小士师们则重迭在不同地方治理。既然在士师时代末期的耶弗他认为,以色列民当时已在迦南地住了300年(士11:26),那么自公元前一千四百年前后到公元前一千一百年左右,应当就是以色列国的士师时代。圣经以一迭句:“那时以色列中没有王,各人任意而行”来形容这个世代。在这种局面下,外患与内忧在所难免。以色列民就在应许地上,混混乱乱地渡过300年没有“安息”的日子(来3:18-19)。

一、埃及入侵及“梅连塔碑文”以色列国的最大外患之一,就是西南邻国的埃及王朝。埃及的法老们自从阿摩斯以后,一再向东北征讨,经由迦南地沿海一直北上到叙利亚。法老们更得意地将他们的丰功伟业铭刻在纪念碑或墓碑上,一方面昭告子孙,另一方面当作讨好神明的祭物。士师时代前半期,治理埃及的法老是图坦卡门(Tutankhamon,1334—1325 BC),也就是图坦王(King Tut)。他那装满宝物的墓,在1922年被考古学家完整无损地挖掘出来,他也因而声名大噪。接位的法老塞提(Seti,1317—1304 BC)开始重振国威。接替他的兰塞二世(Ramsses II,1304—1237 BC)及子梅连塔法老(Merneptah,1236—1228 BC)再度大举向东北征讨。为了控制巴勒斯坦沿岸及叙利亚,沿着大道的城市如迦萨(Gaza)、亚实突(Ashdod)等,就成了兵家必毁之地。

考古学家在埃及底比斯城(Thebes)的卡那克(Karnak)神庙中,找到了一块高达7英呎半的黑色花岗石碑,为梅连塔法老登基第五年(约1231 BC)所立(图一)。石碑上端左右对称地刻划了梅连塔法老及他两旁的守护神。在石碑上用象形文字、诗歌文体,并以极其夸张的语气描述他在迦南地的战绩。在碑文的第27行这样写着:“我击败了亚实其(Ashkelon),擒获了基色(Gezer),将亚能城(Yanoam)毁得无影无踪,以色列国被消灭,其后代不再生存。” (2)这是到目前为止,考古学家在埃及的古物中,发掘到最早埃及官方记载“以色列国”的字样。石碑上虽然未告知以色列人何时入迦南,但历史学家至少能从石碑上确知,在公元前13世纪中叶时,以色列人不仅已经住在迦南地,并且他们稳固的定居已造成对强邻埃及的威胁。

图一:梅连塔法老石碑

我们也相信雅各的子孙在埃及地定居下来以后,其势力范围渐由山区向海岸平原扩展,很可能也和邻近的其他城市,如示剑(Shechem)、得撒(Tirzah)建立良好关系,甚至结盟抵御外侮。这些曾向埃及朝贡的城市,一旦与以色列人缔结联盟,必然对埃及的控制权造成威胁。因此梅连塔法老东征,一方面是惩罚示剑等地对法老的不忠,另一方面也是给以色列下马威,因此特别将“以色列国”写在石碑上,以示警戒。梅连塔的入侵,也许稍事放缓以色列人在迦南地的扩展,但这也是埃及法老最后一次对迦南的军事威胁。

二、非利士人的崛起说到非利士人,我们立即联想到参孙和大利拉之间的恋爱悲剧,也想到大卫靠着一颗光滑石子及甩石机弦,打死了非利士巨人歌利亚。参孙的超人力量,能够赤手空拳勒死狮子,也能用驴子的颚骨打死一千名非利士人。却是自古以来,英雄难度美人关,竟遭所爱的女人遗弃,被非利士人剜了眼睛,下到监里推磨。最终愤怒的参孙,手抱双柱使一座非利士神庙塌落在自己头上。然而这些巨大的非利士人的信仰及历史背景,直到1972年挖掘出来的大衮神庙,才逐渐明朗。

约公元前一千两百年,正值以色列人的士师时期,有大批的“海上民族”,由爱琴海向东移动。这支突如其来的东移队伍,他们的船只是趾高气扬的舰队,载满了士气高昂的士兵,在绿色的海面上,沿着地中海岸向东行进。所过之处,留下了燃烧的房子、被毁的城市,以及被蹂躏的庄稼。一路上,小亚西亚的城镇,一个个在他们前面陷落。他们自推罗和西顿南侵,巴勒斯坦肥沃的沿海平原上空冒起了大火。

我们相信,当时的以色列人从中央高地的田野往下看的时候,肯定能见到这大片大片的毁灭。虽然“海上民族”的崛起经过,圣经只字未题,乃是因为祸害尚未波及以色列民。而山下燃烧的平原是可恶的迦南人的据点。这场汹涌的人为灾难,通过海路陆路滚滚涌来,直逼到尼罗河畔的埃及。

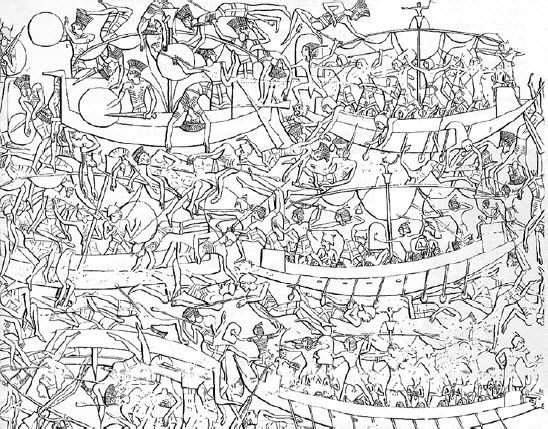

那时的埃及,也处于极度惊恐的状态。当时执政者法老兰塞三世(1195—1164 BC)为战役做了紧张的准备。他精选出最优秀的部队,个个装备得如咆哮的狮子。法老兰塞三世乘着如旋风般的战车向海岸飞驰,因为这“海上民族”的船已进入了河口。这场战争的记录,被永远保留在尼罗河畔梅丁勒特哈布(Medinet-Habu),一座极为堂皇庙宇里的石浮雕上。图二就是兰塞三世的舰队迎战海上民族的浮雕。

图二:兰塞三世的舰队迎战海上民族的浮雕。

埃及的古艺术家,对区别外族人的相貌有其特殊的才华。例如以黄肤色及蘑菇发型代表迦南人;对非利士人,则以比埃及人高出一个头颅的身材以表示他们的“巨大”。除此,从战士的衣着也可以裁定胜负的所属。那些掉入海中的“海上民族”战士,个个头发梳理得如直立羽毛的庞克型,穿着条纹的甲冑,裙摆还有花穗。胜利后的埃及人,将死亡敌人的右手砍下来,堆积成为小山,这是他们颇为恶心计算死人的方法。既可向敌人炫耀,又可以“人手山”的战绩向他们的神明邀功。

可惜兰塞三世虽然削弱了“海上民族”嚣张的声势,却没有将他们歼灭。就在士师底波拉治理时期,大批非利士人入侵迦南地西海岸,带给以色列民极大的祸患。他们以三场战役制服了以色列人,掳走了神圣的约柜,烧平了在示罗为放约柜所建的圣所(书18:1;士21:19)。“所以主耶和华如此说:我必伸手攻击非利士人,剪除基利提人,灭绝沿海剩下的居民。”(结25:16)他们随后渐渐在亚实突、亚实基伦、迦萨、迦特,及以革伦等大城定居下来。

“海上民族”其实除了非利士人,还有腓尼基,及后来去路不太明确的提雅卡(Tjakkar)、希刻(Sikel)、谢克来锡(Shekelesh)、达努那(Danuna)等等。可能因为圣经的详细记载,后人遂以非利士人来统称所有居住迦南西南海岸的“海上民族”。

非利士人的文化特色是他们的陶器、神庙建筑及文字。精美的陶器带有极浓厚的爱琴海色彩。瓶罐上绘有鲜艳红黑相间的几何图案,及各种姿态的天鹅。最具特色的是他们的酒罐,罐口无论大小,均有过滤器。著名考古学家阿尔拜特认为,这是用来喝啤酒的杯子,以免他们喝得太猛时,把大麦壳都吞下肚子。出土的陶器中,以这种酒罐居多,因此,阿尔拜特称非利士人为“老酒饕”。在参孙的故事中(士14:10;16:25),不也提到非利士人的迎神酒会吗?

当这种漂亮陶器首次在亚实突及以克伦等地被挖掘出来的时候,引起了考古界极大的震撼。因为考古学家上次见到类似的陶器,是在希腊半岛迈锡尼(Mycenaean)的古物中。公元前一千四百年左右,这种陶器是邻近国家争相输入的抢手货。直到公元前一千两百年因迈锡尼城的毁灭而停止生产。由此可见,非利士人入侵迦南前必定经过迈锡尼,爱上了这种彩绘,到了迦南地又开始仿照生产这种美丽的陶器 (3)。

“耶和华说:以色列人哪,我岂不是领以色列人出埃及地,领非利士人出迦斐托,领亚兰人出吉珥么?”(摩9:7)书中提及的迦斐托,就是靠近希腊的基利提大岛。学者认为这些入侵的非利士人,经过一段时期和迦南人混居后,渐渐失去了他们的文化特色。

但非利士人在迦南地留下的,却是比台风尾巴更有威力的影响。除了破坏的遗迹、带有希腊气息的古物,最希奇的乃是长留了他们的名字。“非利士人”(Philistines)这个字的英文字根Palash,原意为一群“入侵并有征服力之民”。既然“非利士人”具有这个特色,又在海岸居住下来,Palash这个名称,渐渐演变为Plesheth,再经由Palistine到Palestine。因而这块自地中海到约旦河谷之地,从此就称为“巴勒斯坦”。直到今日,巴勒斯坦仍然是一块有“入侵”及“征服”色彩的国土。

非利士人的神庙一直到1972年才被发掘出来。圣经记载非利士人祭拜的神叫“大衮”(士16:23)。在特拉可锡(Tel Quasile,现今以色列的特拉维夫)出土的“大衮神庙”庙堂,长47呎宽26呎,内有长石版凳、石阶梯、储藏室。图三为此神庙废墟的鸟瞰图。神庙的屋顶是由数根巨大的石柱支撑。图中地上的三个圆墩,就是支撑神庙的柱桩。由柱子间的距离来看,当年参孙倾其力抱住双柱,致使神庙倒塌的故事是可能的 (4)。

图三:在可锡土墩出土的非利士人的“大衮神庙”

————————————————————

(1) H. Halley,Halley's Bible Handbook,Zondervan,Grand Rapids,Michigan,2000,p. 201.

(2) R. Price,The Stones Cry Out,Harvest House Publishers,Oregon,1997,p. 145.

(3) A. Hoerth,Archaeology and the Old Testament,Baker Books,Grand Rapids,Michigan,2001,p. 234.

(4) C. Cornfield,Archaeology of the Bible: Book by Book,Harper and Row Publishers,NY,1976,p. 86.