唐朝 女性妆容步骤

柳娘留赠玉合

章台柳,章台柳,昔日青青今在否?

纵使长条似旧垂,亦应攀折他人手。

杨柳枝,芳菲节,所恨年年赠离别。

一叶随风忽报秋,纵使君来岂堪折。

——许尧佐《柳氏传》

傅粉

傅粉是唐代最基础的化妆。女子多以肌肤白皙为好尚,需先以粉傅面,以便更进一步修饰仪容。

铅粉是当时最为普及的基础化妆品之一,系用铅、锡等矿物烧制为粉末和香料制作而成。若是和以脂呈糊状,又名胡(糊)粉。铅粉质地细腻,洁白如雪,但性有毒,久用反会使人面色晦暗发青。唐代女性也意识到这一点,于是又有了以米为主料的“英粉”,选取粱米或粟米加工制成。然而米粉不若铅粉那样易于附着在肌肤之上,因此英粉中往往也少量添加铅粉。敦煌石窟出土的唐人医方写本中,有一制粉的方法,将枸杞子与叶烧作灰,再以米汤混合反复烧研,最后以牛乳混合烧后研磨成细粉,混合蜜浆以涂面(1)。

傅粉不只有使肌肤白皙的功效,还可掩饰皱纹,使面容显得年轻。史称武则天善于涂抹修饰,虽春秋已高,但即便是身边人也不觉其衰老(2)。盛唐时教坊名伶庞三娘善化妆,年长后面上多皱纹,便贴以轻纱,杂用云母、粉、蜜混合涂面,化妆后面貌如少女一般(3)。

匀红黄金合里盛红雪,重结香罗四出花。

一一傍边书敕字,中官送与大臣家。

——王建《宫词》

在傅粉涂白面庞的基础之上,又需涂上胭脂使面色红润。早期的红色源自矿物朱砂,将朱砂研磨成粉调和脂膏,便可制作面脂或唇脂。大约在汉代时,自西域传入一种可以提炼出红色染料的植物“燕支”。人们将“燕支”与中原常见的蓝色染料“蓝草”比附,称其为“红蓝”(4)。用红蓝花汁提炼制作出的红色化妆品则得名胭脂。到唐代时,胭脂基本已经取代朱砂,成为红色妆品的主要来源。

唐代红妆的名目,大约如宇文士及《妆台记》所记:“美人妆面,既傅粉,复以燕脂调匀掌中,施之两颊,浓者为酒晕妆;浅者为桃花妆;薄薄施朱,以粉罩之,为飞霞妆。”

画眉弯弯柳叶愁边戏,湛湛菱花照处频。

妩媚不烦螺子黛,春山画出自精神。

——(唐)赵鸾鸾《柳眉》

眉是唐代女子修饰面容的重点。在东方式审美喜好纤巧五官的同时,双眉起着提起精神、增添妩媚的功能。

女子画眉的传统材料是“黛”。黛是一种黑色的天然矿物,成分以石墨为主。化妆时先将块状的黛在砚板上研磨、加水调成墨汁,再用笔蘸墨汁画眉。《释名》解释“黛”字意为“代也,灭其眉毛,以此代其处也”。

与此同时,又流行着自西域传入的异国颜料“青黛”。这是一种人工合成的黑泛深青色的颜料,使用时无需经过繁复的研磨调和过程,蘸水即可直接画眉。其中最高级者来自波斯,名“螺子黛”,大约是制成圆锥螺形的黛块,使用起来如当今眉笔一般方便(5)。在唐人笔下的传说中,隋炀帝宠爱善画长蛾眉的女子吴绛仙,特赐以每颗价值十金的螺子黛。“司宫吏日给螺子黛五斛,号为蛾绿。……后征赋不足,杂以铜黛给之,独绛仙得赐螺黛不绝。”(6)青黛画眉,颜色较石黛更为鲜明秾丽。

直到盛唐,女子的眉式分粗、细两类,流行时有交替。传说唐玄宗因安史之乱避祸于蜀地时,曾命画工将十种女子眉样入画,名目大致有“鸳鸯眉(八字眉)、小山眉(远山眉)、五岳眉、三峰眉、垂珠眉、月棱眉(却月眉)、分梢眉、涵烟眉、拂云眉(横烟眉)、倒晕眉”(7)。其中一部分可以凭借名称来推知具体形象,并进一步与诗文印证知晓,这些眉形实际上大致涵盖了唐朝不同时期的流行式样,并非只是玄宗一朝;但也有些名目已很难在历史记载中寻到完全吻合的印证。

大约是在中晚唐之际,随着制墨工艺的发展,以烟墨代替青黛画眉的风气兴起。女子选择人工精制的好墨,经火煨烤后染于指尖,再用指尖点画出眉形,“自昭哀来,不用青黛扫拂,皆以善墨火煨染指,号熏墨变相”。时俗以浓重的眉影为好尚,平康美人尤将此风发展到了极致,时人甚至以“变相”来形容女子眉形的多变与华丽:“莹姐,平康妓也,玉净花明,尤善梳掠,画眉日作一样。唐斯立戏之曰:‘西蜀有十眉图,汝眉癖若是,可作百眉图,更假以岁年,当率同志为修眉史矣。’有细宅眷而不喜莹者,谤之为胶煤变相。”当然也有女子逆时尚而行:“范阳凤池院尼童子,年未二十,秾艳明俊,颇通宾游。创作新眉,轻纤不类时俗。人以其佛弟子,谓之‘浅文殊眉’。”而五代宫中所流行的诸般眉样,有“开元御爱眉、小山眉、五岳眉、垂珠眉、月棱眉、分梢眉、涵烟眉”(8)等。

附:唐朝女性流行眉式概览部分眉式为唐朝女性普遍较喜爱的眉形,曾有过多次流行反复。

【蛾眉】

这是唐人对女子眉的泛称,但具体而言,是形容眉形如蛾的触角。所谓“淡扫蛾眉”,是较为自然的眉式。

【柳叶眉】

因眉形如柳叶而得名。初唐、盛唐、中唐都曾流行过这种眉式,但其间也有粗细之别。

【月棱眉】

又名却月眉,眉如一钩弯月,上部轮廓分明,下端略有晕开。初唐、晚唐时期的女性常见这类眉形。

【倒晕眉】

与月棱眉相反,这类眉下部界限分明,上部略有晕开。

【小山眉】

又名远山眉,眉色如烟云之中平缓浮现的一脉远山。

部分眉式较为特殊,仅流行于特定的某段时期。

【连眉】

武则天时代前期(约680年前后)的流行眉式,眉形大胆夸张,眉色浓黑,眉心近乎相连。

【涵烟眉】

武则天时代后期(约700年前后)的流行眉式,眉心收尖,眉尾自然晕开。盛唐时仍有这类式样,但更为浓黑。

【连娟眉】

流行于盛唐开元中期(约730年前后)。细长弯曲的长眉,两眉间距依然极近。

【拂云眉】

流行于开元末至天宝初年(约740年前后)。眉形如平云拂过,是较为宽阔的眉形。

【垂珠眉】

流行于盛唐天宝年间(742—756年)。眉形如水珠滴垂向眉心。

【鸳鸯眉】

眉形如皱眉啼哭状,又名八字眉、啼眉。自中唐贞元年间(785—805年)开始流行,起初眉形纤细,随后几朝逐渐演变得浓而黑。

【分梢眉】

唐文宗太和年间(827—835年)流行的奇特眉式,需剃去原眉再另行画出,眉上分出数个分歧如起伏的山峦。

脸粉难匀蜀酒浓,口脂易印吴绫薄。

娇饶意态不胜羞,愿倚郎肩永相著。

——(唐)韩偓《意绪》

唐女往往是先在面部傅粉,掩盖原有的唇形,再以唇脂另绘出心仪的唇形。

唐朝时常见的唇脂,是将着色所用的紫草、朱砂等物与蜡、香料等物煎煮融合而成。制好的唇脂呈凝固的膏状,可盛在小盒之中。当时也有将唇脂注入小筒的做法,这类唇脂以长度计量,唐人小说《会真记》中张生赠给莺莺的礼物中便有“口脂五寸”。画唇妆时,是以指尖挑起一点唇脂,点注于唇上,匀出唇形。

晚唐僖宗、昭宗年间,长安娼家女子竞相比较唇妆,以此作为美与否的标准,因此产生的唇妆名目有十余种之多,依照宋人陶谷《清异录》所记,有“石榴娇、大红春、小红春、嫩吴香、半边娇、万金红、圣檀心、露珠儿、内家圆、天宫巧、洛儿殷、淡红心、猩猩晕、小朱龙、格双唐、媚花奴”。虽这些名目已难寻真实状貌,但从字面上推测,大抵是以唇形、唇色作区别,有的还混入香料,因此带有芳香。

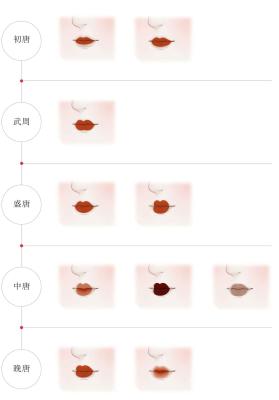

附:唐朝女性流行唇式概览初唐唇式以纤小秀美为尚;随后逐渐向丰满、秾丽、圆润发展,到盛唐达到顶峰;随后的中唐,流行唇式变为圆且小的“樱桃式”,又产生了乌膏注唇一类的奇特唇色;晚唐时期唇式名目极多,其中更已有了特别强调晕染效果、由唇心向外晕染开来的唇式。

唐朝女性流行唇式演变

腻如云母轻如粉,艳胜香黄薄胜蝉。

点绿斜蒿新叶嫩,添红石竹晚花鲜。

鸳鸯比翼人初帖,蛱蝶重飞样未传。

况复萧郎有情思,可怜春日镜台前。

——(唐)王建《题花子》

花子是眉额中间的一种装饰,可大致分为两种:一种是直接用颜料妆绘图形于额上;一种是以绢纸甚至金碧珠翠等物预先制好花钿,化妆时用呵胶将其贴上。呵胶据说是以鱼鳔熬制成的胶水,涂在花钿之后能牢固粘贴于皮肤之上,卸妆时热敷片刻便会自然掉落。

传说这种妆容起自南朝宋武帝之女寿阳公主。公主有一日卧于含章殿檐下,庭中梅花飘落暗香萦绕,恰有一朵落在公主额间,染作五出花形,拂抹不去,三日后才得以洗掉。宫人们惊异于公主面上这偶然的妆点,遂竞相效仿,制出梅花形饰物贴额(9)。又有记载称女子用花子作为面饰,起自武周时代的上官婉儿。婉儿因得罪武则天而被刺伤于额,才贴花子掩饰疤痕(10)。

附:唐朝女性流行花子式样概览唐时简易的花子式样为圆点或滴珠形。但不同时期也有着特殊的流行,它们或夸张繁复,或纤巧细腻。华丽者又有直接以金珠宝石制作而成。

唐朝女性流行花子式样演变

重叠鱼中素,幽缄手自开。

斜红馀泪迹,知著脸边来。

——(唐)元稹《鱼中素》

传说斜红始于三国时期。美人薛夜来初入魏宫,一天夜里,魏文帝曹丕在灯下咏诗,四周以七尺水晶屏风相隔。夜来走近而不觉屏风,面触屏上,伤处瘀血艳丽如朝霞将散,却因此引得文帝宠爱。此后一众宫人竞相以胭脂仿画夜来妆容,并美称其为“晓霞妆”(11)。

附:唐朝女性流行斜红式样概览唐时的斜红经历了几次流行变化,起初只是呈简易的垂直伤痕状,随后在武则天时代演变出云形、花形等繁丽的式样。到了盛唐开元年间,斜红式样再度简化,流行也呈现出日渐式微的状态,但仍偶有女性以彩绘飞鸟或金钿作为斜红的替代物装饰在脸畔。中唐大历朝以后,斜红一度消失,但在长庆年间随着“血晕妆”的流行而有所回转,变作夸张的伤痕或瘀血状。直到晚唐仍偶见女子绘有斜红。

唐朝女性流行斜红式样演变

启齿呈编贝,弹丝动削葱。

醉圆双媚靥,波溢两明瞳。

——元稹《春六十韵》

所谓面靥,并不是女子微笑时面颊上露出的靥涡,而是一种在嘴角两侧面颊上涂绘颜料或粘贴花片形成的假靥。

古时的面靥名“的”,是一种实用标记。天子诸侯的后妃按制需依次侍寝,若遇月事不能侍奉,又羞于讲出缘由,便在脸上点上红色圆点,女史见后自会在侍寝名单上不列其名(12)。

而面靥作为流行的妆容,传说始于三国时期。吴国皇子孙和醉酒后突有兴致,于月下舞水晶如意,却不慎失手打伤了宠姬邓夫人脸颊。血流沾污于裤,美人惊惧娇呼,孙和忙令太医合药为夫人治伤。太医开出名贵的白獭髓与玉石粉、琥珀屑。白獭髓难得,孙和开出百金悬赏。邓夫人伤痕治好后,因药中所合琥珀过多,愈合处留下赤点如痔。夫人如玉肤色衬以红点,孙和只觉更显娇妍。从此一众女子为获宠爱,都以丹红胭脂点颊(13)。

唐时流行的面靥,进一步产生了黑靥、翠靥、花靥等繁多的式样名目。

妆奁各类脂粉妆品常盛在圆形或花形的小盒之中;又有直接以天然蚌壳或金银仿制的蚌壳形小盒,作为盛放脂膏类妆品的器皿。化妆时,有盛水或油的小水盂用以调和香膏使用。

开元六年(718年)韦恂如妻陆娧墓中出土了一套完整的妆具,包括一面银背铜镜、各式小盒、两件鎏金银质小盂。墓主陆娧十五岁出嫁,二十岁早逝,遗下女儿英娘年仅三岁。韦英娘自幼由祖母养育,在十七岁时却不幸染疾亡故;开元二十一年(733年)韦英娘墓中同样出土了一组妆具,包括一面金背铜镜、各式鎏金银质小盒与一柄刻花银勺。母女二人昔日凝定在镜中的盛唐面影早已消散,唯余这些空空妆奁供今人怀想。

各式妆具:鎏金银制水盂、油盂、粉盒、胭脂盒,银背铜镜

唐开元六年(718年)/韦恂如妻陆娧墓出土

陕西省考古研究所.陕西新出土文物选粹[M].重庆:重庆出版社,1998.

各式妆具:鎏金银制勺、粉盒、胭脂盒,金背铜镜

唐开元二十一年(733年)/韦恂如女韦英娘墓出土

陕西省考古研究所.陕西新出土文物选粹[M].重庆:重庆出版社,1998.

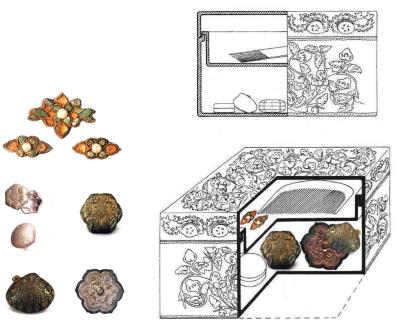

河南偃师杏园开元二十六年(738年)李景由夫妇墓(14)中出土一件保存完整的方形银平脱漆木妆奁,盒面以银箔平脱细密华丽的缠枝花卉纹样。内部分两层,上层装木梳及贴面的小型金花钿;下层装圆形漆粉盒、鎏金银盒、小银碗和小鎏金铜镜等物。

时代稍晚,这类妆具组合仍是女子妆台的爱物。如太和三年(829年)高府君夫妇墓中,夫人李氏所随葬的仍是一组由金背铜镜、鎏金小银盒、水盂、小勺组成的套件。

“盒”字又写作“合”,因此各类盛有脂粉香膏的小盒,成为男女间相赠以表情意的信物;方寸小物间容有无数悲欢离合。白居易《长恨歌》末尾便写已成仙的杨贵妃托临邛道士致意,将昔日的定情信物钿盒与金钗拆分送还唐玄宗:

李景由夫妇墓出土银平脱漆奁示意图

本书作者据发掘报告线图改制

各式妆具:粉盒、胭脂盒、鎏金银勺、金背铜镜、水盂

唐太和三年(829年)/高府君夫妇墓出土

洛阳市文物工作队.洛阳市东明小区C5M1542唐墓[J].文物,2004,(7).

回头下望人寰处,不见长安见尘雾。

惟将旧物表深情,钿合金钗寄将去。

钗留一股合一扇,钗擘黄金合分钿。

但教心似金钿坚,天上人间会相见。

在唐人传奇《柳氏传》中,也记有这般情节:天宝年间,韩翊有爱姬柳氏。因安史之乱二人离散,直到战后方再相遇。韩翊寄诗与柳氏:“章台柳,章台柳,昔日青青今在否?纵使长条似旧垂,也应攀折他人手。”柳氏答诗:“杨柳枝,芳菲节,所恨年年赠离别。一叶随风忽报秋,纵使君来岂堪折!”原来此时柳氏已被蕃将沙吒利强占,二人无法团圆,只能暗中相约再见。柳氏的车驾行经,她见到故人——以轻素结玉合,实以香膏,自车中授之,曰:“当速永诀,原置诚念。”乃回车,以手挥之,轻袖摇摇,香车辚辚,目断意迷,失于惊尘。她将盛满香膏的玉盒赠与爱人作为分别留念——从此再难相见,可她的脂粉气息却能与情郎长相陪伴……

韩偓作有杂言诗《玉合》一首,更是道出一枚小小粉盒背后的怅惘情意:

罗囊绣两凤凰,玉合雕双鸂鶒。

中有兰膏渍红豆,每回拈著长相忆。

长相忆,经几春?人怅望,香氤氲。

开缄不见新书迹,带粉犹残旧泪痕。

类似的信物,大约如西安唐代宫城遗址中出土的一件青玉小盒,两瓣盒身雕饰折枝牡丹,以金花小纽相连;顶端扣合处雕一双鸂鶒,其间镂雕穿孔,便可如柳氏一般穿上丝带束起。又如西安出土有一件鎏金小银盒,盒底刻有和合二仙与“二人同心”字样,背后结着情思的故事仿佛可以想见。

西安出土“二人同心”鎏金银盒

本书作者摄

西安唐代宫城遗址出土玉盒

刘云辉.北周隋唐京畿玉器[M].重庆:重庆出版社,2000:图57~图59.

(1) 出自敦煌莫高窟藏经洞所出唐人写本《头目产病方书》,法国国家图书馆藏。

(2) 《新唐书·则天武皇后传》:太后虽春秋高,善自涂泽,虽左右不悟其衰。

(3) 《教坊记》:庞三娘善歌舞,其舞颇脚重。然特工装束。又有年,面多皱,帖以轻纱,杂用云母和粉蜜涂之,遂若少容。尝大酺汴州,以名字求雇。使者造门,既见,呼为“恶婆”,问庞三娘子所在。庞绐之曰:“庞三是我外甥,今暂不在,明日来此奉留之。”使者如言而至。庞乃盛饰,顾客不之识也,因曰:“昨日已参见娘子阿姨。”其变状如此,故坊中呼为“卖假脸贼”。

(4) 《古今注·草木》:“燕支,叶似蓟,花似捕公,出西方,土人以染,名为燕支。中国亦谓为红蓝,以染粉为妇人色,谓为燕支粉。”

(5) 研究者或根据“螺子黛”之名认为这种黛是提取自紫贝的特殊颜料。实际“螺子”应是就人工墨块的形态而言,如(晋)陆云《与兄机书》中便有“送石墨二螺”。

(6) 唐人托名颜师古所作《大业拾遗记》所记。

(7) 此事记载于唐人张泌《妆楼记》:“明皇幸蜀,令画工作十眉图,横云、斜月皆其名。”十眉全名录于宋人叶廷珪《海录碎事》,可能为宋人附会唐人事,其中多种眉样实则分别流行于唐的不同时期。

(8) 本段引文均见宋人陶谷《清异录》。

(9) 《事物纪原》引《杂五行书》:宋武帝女寿阳公主人日卧于含章殿檐下,梅花落额上,成五出花,拂之不去,经三日洗之乃落。宫女奇其异,竞效之。

(10) 依《酉阳杂俎》所记:今妇人面饰用花子,起自昭容上官氏所制,以掩点迹。大历之前,士大夫妻多妒悍者,婢妾小不如意,辄印面,故有月点、钱点。《北户录》中进一步详述其事:天后每对宰臣,令昭容卧于案裙下,记所奏事。一日宰相对事,昭容窃窥,上觉。退朝,怒甚,取甲刀札于面上,不许拔。昭容遽为乞拔刀子诗。后为花子,以掩痕也。

(11) 《妆楼记》:夜来初入魏宫,一夕,文帝在灯下咏,以水晶七尺屏风障之。夜来至,不觉,面触屏上,伤处如晓霞将散。自是,宫人俱用臙脂仿画,名“晓霞妆”。

(12) 《释名·释首饰》:以丹注面曰的。的,灼也,此本天子诸侯群妾当以次进御,其有月事者止不御,重以口说,故注此于面,灼然为识。女史见之则不书其名于第录也。

(13) 《拾遗记》:孙和悦邓夫人,常置膝上。和于月下舞水精如意,误伤夫人颊,血流污裤,娇奼弥苦。自舐其疮,命太医合药。医曰:“得白獭髓,杂玉与琥珀屑,当灭此痕。”即购致百金,能得白獭髓者,厚赏之。有富春渔人云:“此物知人欲取,则逃入石穴。伺其祭鱼之时,獭有斗死者,穴中应有枯骨,虽无髓,其骨可合玉舂为粉,喷于疮上,其痕则灭。”和乃命合此膏,琥珀太多,及差而有赤点如朱,逼而视之,更益其妍。诸嬖人欲要宠,皆以丹脂点颊而后进幸。妖惑相动,遂成淫俗。

(14) 中国社会科学院考古研究所.偃师杏园唐墓[M].北京:科学出版社,2001.

夫人卢氏去世于开元十九年(731年),妆奁可能是先随夫人葬入墓中,也可能是开元二十六年夫妇合葬时所添。