1.2 信贷机构类型

1.2 信贷机构类型

信贷机构,又称放贷人,目前的放贷人包括三大类:一是受银监会监管的传统金融机构,包括银行和非银行金融机构;二是不受银监会监管的放贷机构,如小额贷款公司、民间借贷等;三是一般性的商业信用。后两类一般称为“影子银行”。

1.2.1 银行信贷机构

这里的银行是广义的概念,即银行业金融机构。按照银监会的定义,银行业金融机构包括国家开发银行、政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、金融资产管理公司、外资银行、民营银行、中德住房储蓄银行、非银行金融机构、新型农村金融机构及其他类金融机构。非银行金融机构是特指银监会监管的非银行金融机构,主要包括信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司,不包括证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。银行信贷规模有多大?

小资料

小资料

银监会2016年年报显示,截至2016年年底,银行业金融机构本外币各项贷款余额112.06万亿元。其中,短期贷款余额37.1万亿元,中长期贷款余额63.4万亿元。我国银行业金融机构包括1家国家开发银行、2家政策性银行、5家大型商业银行、12家股份制商业银行、134家城市商业银行、8家民营银行、1114家农村商业银行、40家农村合作银行、1125家农村信用社、1家邮政储蓄银行、4家金融资产管理公司、39家外资法人金融机构、1家中德住房储蓄银行、68家信托公司、236家企业集团财务公司、56家金融租赁公司、5家货币经纪公司、25家汽车金融公司、18家消费金融公司、1443家村镇银行、13家贷款公司以及48家农村资金互助社。截至2016年年底,我国银行业金融机构共有法人机构4399家,从业人员409万人。

这些机构和人员,是信贷市场上的主力。机构类型很多,总体上划分就是政策性银行、商业银行、专业信贷机构。政策性银行主要从事非营利性的政策贷款,其特点是利率低。商业银行业务全面,严格区分不同类型的商业银行意义已经不大,因为他们业务基本同质化,各个行业、各个区域、各类客户都在做,大型银行也在做小微贷款,小银行也积极垒大户,地区性银行也在做异地贷款。城市商业银行前身是城市信用社,这些年陆续更名、跨区域经营、上市,发展迅猛,如北京银行、上海银行、江苏银行等。农村中小金融机构包括农村信用社、农村合作银行、农村商业银行、村镇银行、贷款公司、农村资金互助社。农村信用社和农村合作银行正陆续改制为农村商业银行,未来也是商业银行。这里的贷款公司是指商业银行设立的贷款公司,和企业设立的贷款公司有较大区别。资金互助社是合作制的延续,处于试点阶段,规模甚小。外资银行包括外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行、外国银行代表处。国外银行在中国的发展模式一般是先设立代表处,然后升级为分行,再本地注册成为外商独资银行。

专业信贷机构,例如财务公司只做集团内部及其上下游信贷,汽车金融公司只做汽车产业链的信贷,消费金融公司只做小额消费贷款。这类机构的短板是不能吸纳存款,其资金主要依靠银行借款、拆借、发债、上市融资来解决,从而贷款成本较高;其优势是与产业链结合程度较好,有一定风险控制抓手,信贷做得比较专业、精细,效率高。

1.2.2 民间金融

银行体系之外的贷款,通常称为民间金融,这里面的机构包括非银行系的小额贷款公司、典当、担保、租赁、网络借贷等。民间不等于非法,随着最高法院对企业间借贷的有条件认可(法释〔2015〕18号),放贷主体已经没有太多限制,很多机构虽然不叫银行或者贷款公司,事实上做的事情也是放贷款。

民间借贷中的主要力量是小额贷款公司。大规模试点小额贷款公司始于2008年,银监会央行发布了《关于小额贷款公司试点的指导意见》,背景是大银行从农村地区撤离,同时部分经济学家呼吁小微企业融资难。地方金融办纷纷批准设立小额贷款公司,一些银行也开始在农村地区设立村镇银行和贷款公司。这里就有两类贷款公司,一类是各地金融办批的,一类是银监会批的。前者可以由工商企业设立,后者是银行设立,后者严格按照银行管理。银行系小贷公司的资金自然来自发起银行,工商企业设立的小额贷款公司的资金来源呢?一是股东出资,二是银行贷款。但是银行为了防范外部风险传染,对小额贷款公司有较多限制,小额贷款公司从银行业金融机构获得融入资金的余额不得超过资本净额的50%,所以工商系小额贷款公司放贷的主要制约因素还是资金来源。

在银行竞争如此激烈的今天,为何还有小额贷款公司的生存空间?首先,小额贷款公司往往是在熟人之间进行,圈子内,产业链上下游之间,他们不会轻易借钱给陌生客户,多年来生意往来,对交易对手的情况摸得比较深。其次,小额贷款公司制度流程是股东自己制定,手续比较简单灵活,资金到账及时。银行贷款是通过标准化的流程来控制风险,要经过授信、用信,多人参与,贷款能不能批、啥时候放款都是不确定的。中小企业做生意,需要确切的到账时间才能谈,利率高低无所谓,要的是准确的答复,这时候往往需要找小额贷款公司。这些外在差别的根源就在于银行受到更加严格的监管,金融牌照是紧箍咒,持牌经营就要依法合规、要规避声誉风险等,这也都给民间金融提供了生存缝隙。有时候,银行与小贷公司并非竞争关系,而是一种复杂的“共生”关系。最后,银行正规渠道清收不到的高风险客户贷款,民间金融通过各种方式能够收得到,那么这类客户自然就成了民间金融的客户。

1.2.3 商业信用

银行也好、小贷公司也罢,这些还可以称为金融机构,商业信用就不是金融活动,或者主要出发点不是做金融而是为了促进商业交易。然而,商业信用也是一种广泛应用的短期融资形式。商业信用是基于工商企业及个人之间的互相信任,它包括赊销、分期付款、预付现金、延期付款等形式。赊销,销售商是授信方,购买者是受信方;预付,购买者是授信方,销售商是受信方。

举例来讲,一些地区的农民种地基本可以不向银行贷款,原因是农资产品经销商提供了较为完善的商业信用。农户与其到银行贷款然后采购农资产品,不如直接在农资经销商那里赊购农资产品。经销商春季赊销种子、化肥、农药甚至提供技术服务,秋季直接回收农产品,利息就隐含在定价中。商业信用相比银行有下列优势:一是资金用途真实,放款的同时马上变成了农资产品,农民挪用成本很高,形成资金闭环,而银行贷款用途往往难以锁定。二是信息获取优势。由于常年经营农资产品产供销,对于哪家哪户种多少地、种什么产品、收成如何、做了多少年、本地容易出现什么病虫害,往往更加熟悉一些。随着农资产品的智能化,连农产品生长进度都可以检测,有没有按时来买肥料或者农药,购买的数量是否与经营规模匹配,这些异常变化往往及时反映了农户经营状况。三是对客户的控制力优势。农民一旦进入农资产品供应链体系,往往难以更换供应商,当然也就意味着农民不会轻易违约,除非他离开本地不再从事农业。四是财产挽回优势。如果农民经营的产品没有达到预期,如销售困难,农资供应商可以借助产业信息优势协调销路,没有用完的农资产品可以索回转售,而银行往往难以收拾残局。

资料来源:部分内容引自康志文,高文阁.农资赊销中商业信用取代银行信用应引起关注[N].金融时报,2013-08-18(12).

现在是一个全民信贷、全民金融的时代,各行各业都涉足金融,很多都是从商业信用入手,业务成型以后再申请金融牌照。互联网公司提供消费信贷(如京东的“白条”、去哪儿网的“拿去花”)、汽车巨头成立金融公司发放车贷、产业集团成立财务公司等,模式往往是商业获客、金融盈利。

1.2.4 其他相关机构

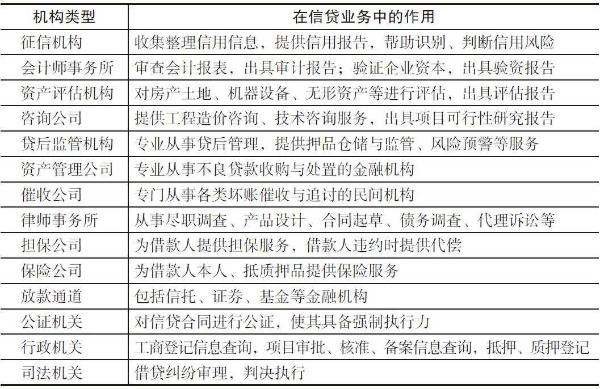

除了不同类型的放贷人,信贷业务还涉及很多相关的机构,如表1-1所示。

表1-1 信贷业务涉及的相关机构

这些机构,可以分为两类:一类是政府部门;另一类是市场化机构。对于政府部门,要清楚其权力清单、责任清单、权力运行方式。随着简政放权的深入,很多事情政府已经不再管,政府承担的责任也慢慢地由市场主体承担了,要搞清楚一件事情的来龙去脉就得自己去调查,要做一件事情就得自己评估风险,并且自己承担风险,而不能一味地去获取政府的背书,超出法定权力的这些承诺也缺乏效力,或者变成了个别工作人员的越权行为。对于市场化的机构,我们要搞清楚:它提供什么服务?收谁的钱?立场在哪里?这些机构可能在技术上很专业,但是其独立性往往更重要。例如:大数据公司可以协助放贷人舆情监测,挖掘借款人的负面信息,但是也可以替借款人管理舆情,如财经公关、转发软文、刷点评、删帖,甚至成为债务人非法集资的帮凶,打着“大数据风控”的牌子吸纳资金。各种中介机构都有执业规则,如《注册会计师审计准则》《资产评估准则》等,熟悉这些规则,可以了解各机构做事的方式。中介机构信奉“形式重于实质”,严格按照准则做事,保护自己,其结论和假设息息相关。而信贷人员必须“实质重于形式”,如果仅仅把问题甩给中介,中介甩给客户,客户出具一系列“承诺”,这种工作方式对问题解决没有太大帮助。

事实上,中介往往把简单问题复杂化,一方面帮助放贷人设计风控体系,一方面帮助借款人融资筹划。在专家的指导下,一笔简单的贷款变成了复杂的“结构化产品”。当这种体系复杂到一定程度,借贷双方都不得不把这些工作外包给“专家”。慢慢地,我们习惯了外包,守着牌照做容易(“干净”)的事情,把难事(“有风险”)外包。项目评估难,外包给工程咨询师;财务分析难,外包给审计师;抵押品估值难,外包给评估师;合同把关难,外包给律师;催收难,外包给催收公司;市场营销难,找专业的营销代理、推广中介,招聘资源型人才;风控难,转嫁给担保公司,让“大数据模型”担责。外包是轻资产的思维方式,能外包的尽量外包,以聚焦主业、提升效率,但是前提是你得真懂,否则往往是把收益给了外包机构,把风险留给了自己。