罗杰・彭罗斯

Roger Penrose

几天前,我有幸见到了罗杰・彭罗斯,这位来自牛津大学的伟大数学家,他要参加日内瓦的科学节,中途经过意大利。彭罗斯是一个多栖知识分子。读者知道他,是通过他写的几本书,其中就有那本深奥而精彩的《通向实在之路》,这是对当代物理学和数学的全面纵览,这本书很受欢迎,但并不易读,其中每一页都闪耀着智慧和深刻之光。

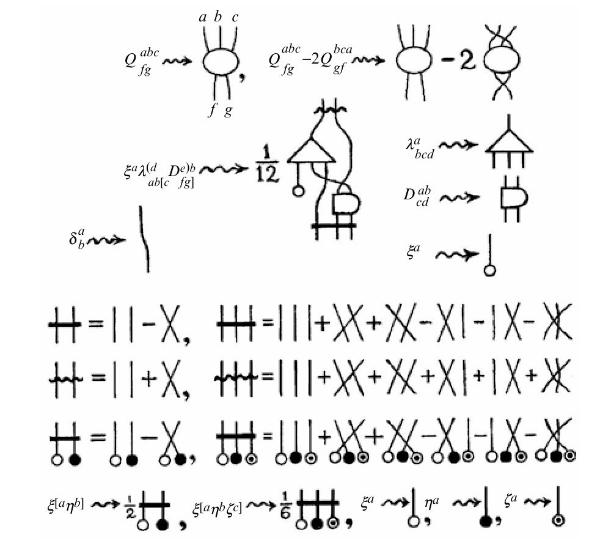

彭罗斯对人类认识宇宙作出的主要贡献是得出了一系列定理,表明爱因斯坦的理论预测了我们看到的宇宙是源自一次大爆炸。在纯数学领域,他更著名的贡献是对“准周期”结构的研究,这种结构由几个元素组成,可以无限地重复,但并不呈周期性,也就是说,它们出现的模式并没有周期性。它们也被称为“准晶体”,而且在自然中是存在的,但它们也被用于很多领域,从地板瓷砖的图样到彭罗斯自己设计的儿童游戏。现在我们甚至可以在当代艺术展览中欣赏到彭罗斯的方程式:彭罗斯发明了一种基于一长串绘画作品的计算方法,卢卡・珀兹(Luca Pozzi)是一位对科学接受度很高的优秀意大利艺术家,他在格勒诺布尔举办了一场致敬艺术和科学的小型展览,展示了彭罗斯的方程式。

彭罗斯方程式

今天的彭罗斯是一位八十岁的绅士,还保持着青春的气质,眼睛依然会为世界着迷。他拿自己的记忆力减退开玩笑,在出发来意大利的那天早晨,他起得很早,出门后就发现把钥匙锁到房间里了。但在他谈到自己最新的观点时,头脑非常清晰,而且充满了热情。这个观点在他最新出版的一本书《从大爆炸到永恒》中呈现给了读者。

他的观点是,通过观察天空,人们可能会看到,或者说可能已经看到,在大爆炸之前发生的事件的痕迹。这些痕迹也许是可以在“宇宙背景辐射”中瞥见的天空中巨大的同心圆,那是大爆炸充斥在宇宙中的微弱的残留辐射。想像一个石子投入池塘后在水面上激起的涟漪,形成了越来越大的同心圆。而在这里,池塘是整个宇宙,掉进池水中的石头则是在大爆炸前发生的巨大黑洞之间的碰撞。

我们最近发现,宇宙在以越来越快的速度膨胀。在遥远的未来将发生什么呢?星系团将以越来越快的速度远离彼此,恒星将会熄灭,一切到最后只留下几个黑洞和光波,后者在无限和冰冷的空间里游荡。亿万年过后,黑洞本身也将衰减,宇宙就什么都没有了,只有光波在虚空中永远地穿梭。“这想想可真是凄凉而无趣至极,”彭罗斯开玩笑说,他又补充道,“不过好在光波不会感到厌倦。”这听起来也像一个笑话,但事实上它是一种敏锐的观察。实际上,是爱因斯坦第一个意识到,我们移动得越快,时间对我们来说就过得越慢。如果我们以极快的速度旅行,归来后我们会发现同龄人比我们都要大很多。我们越接近光速,影响就越显著。如果我们以光速旅行,时间对我们而言就会停滞。它会完全彻底地停止流动。但是显然光移动的速度就是光速,所以对于光来说,从来都没有时间流逝。从这个意义而言,光“不会感到厌倦”。

一个只有光存在的宇宙,是一个没有任何东西能“感知到”时间流逝的宇宙。时间将真的不复存在。不止如此,如果只有光存在,我们甚至都无法测量空间距离。彭罗斯说,距离我们最遥远的未来宇宙,可以被描述为一个极大、极长久的宇宙,但实际上它将是一个没有时间长度和空间维度的宇宙。

但是在大爆炸之初,在宇宙开始膨胀前的一刻,它发现自己正处于这样的境况下:没有时间长度,没有空间维度。正是在这里彭罗斯提出了他惊人的问题:我们宇宙最遥远的未来,是否会是一个新的宇宙循环最初的大爆炸呢?在这两种情形之下,都是既没有时间长度,也没有空间维度:一个扩张到无限大的宇宙实际上跟一个无限小的宇宙是一样的。我们可以想象对宇宙的一次“循环利用”,距离的尺度消失,并被重新定义。可能,巨大的未来宇宙正是新诞生宇宙的微缩形态,只是两者“观看的尺度不同”,而我们自己宇宙的大爆炸正是上一个宇宙的无限未来。

我们能够证实这些假设吗?彭罗斯说,在时间瓦解之前发生的最后事件,可能就是黑洞在最终消失前的最后一次大碰撞。这些碰撞是否可能留下了痕迹?那痕迹可能包括最后的光之海洋里一些微小的波纹。围绕着宇宙最后发生的大事件,一些大圆圈在宇宙中扩张。这些大圆圈可能经历了宇宙自我循环的那个阶段,从一次新的大爆炸重新开始。如果我们的宇宙的确是这种演化的产物,今天我们应该能够看到这些在大爆炸之前产生的大圆圈。这就是彭罗斯大胆的假说。

这个说法有很强的猜测意味。但在去年,亚美尼亚埃里温物理研究所的天体物理学家瓦赫・古扎德亚(Vahe Gurzadyan)宣布,通过分析多年来积累的关于宇宙背景辐射的数据,他在天空中找到了这种类型的圆圈,那些数据是由WMAP卫星和BOOMERANG探空气球采集的。观测的结果不是很清晰,对它的解读也有很大争议。有反对意见说,我们看到的可能是一些偶发的波动:毕竟,在云中“看到”形状是容易的。这个问题依然没有定论。

我不知道最终的结论会是什么。可能这些圆圈最终会被证明是幻觉。但我认为人们寻找与前大爆炸事件相关线索的想法不会消失。不管怎样,从这个观点可以总结出两个重要经验。第一是论断需要精准地根植于实际观察,彭罗斯始终遵循这一原则并以此为傲。观点不准确也没关系,重要的是它需要以可验证性为基础:我们寻找天空中的圆圈。这是好的科学,是对许多持续几十年但没有产生任何精确预测的研究项目的良性平衡,这些项目卡在无限的不确定状态中,理论既无法证实,也无法证伪。

第二个经验只是表面上与第一个相冲突,彭罗斯也着重强调了它,他带着坦率的微笑说:“我不能忍受这个想法——宇宙正在沉沦,将在无限未来中冻结而死。”这表达的是一种感觉,一种模糊的直觉,一种情感需求。但是科学,即使是最好的科学,也可能以这种方式产生——源自从内心深处不愿接受一个单调到让人无法面对的未来。思想必须被具体的可验证性锚定,但最好的思想可能是完全非理性直觉的结果,几乎可以说是来自一种对事物本质的模糊感应,并且确实经常如此。罗杰・彭罗斯,在他八十岁时,依然是一位真正的科学大师。

(《24小时太阳报》周日版2011年12月18日)