你踩过天鹅尸体吗1

我要写羞耻的事。

比如我在学校里跟朋友聊电视节目,过后回家看《黄昏喵喵》[1]时才发现自己竟一直把“中岛”错叫成“中稻”,心里既羞耻又悔恨,夜里把头埋在枕头里“哇——”地大叫了无数次。我就想写点这样的东西,你觉着怎么样呢,松尾?

刚打算问,我就放弃了。

松尾就在隔壁座位,脸上化着醉汉的妆,正写着不是小说就是剧本或者是专栏的什么东西。有人喝醉了后写文章,而化了醉酒妆后写文章的估计也就松尾吧——讲这话的我化的是基督妆,正在写肥皂剧。

这里是剧场后台休息室。我在东京做话剧。

托大家的福,我还算比较忙,包括现在,身穿戏服化完了妆后还剩点时间,我就干起完全不相干的活儿来了。虽然离开演只剩五分钟。

“我说宫藤,你怎么不写点小说什么的?”

距离松尾铃木上一次这样问我,刚过去十五分钟。

“哦好,那我试着写写。”

上一次我这样回答是十分钟前。

耶稣在醉鬼的鼓励下写小说。话剧界就是这样,《圣经》里都没有记载的事情在这里也发生得再正常不过。

我把电脑连上网。

“中岛”指的是小猫俱乐部[2]会员号码五号的中岛美春,如果你出生在昭和四十五年,那不用上网查也知道。

顺带一提,当初小猫俱乐部在仙台的百货大楼顶层办握手会时,我从早晨五点就去排队抢占最前排的位置,却被比我高一年级、在中学里最浑的一个叫伊藤的学长,拿廉价打火机烧热了铁皮烫了胳膊,轻而易举地抢走了。这还不算,他还对我吼说:“你觉不觉得,中岛打刚才就一直在瞅俺?是不?是不?是不?”他执拗地要我表示赞同,我对着扑面而来的香蕉水的气味回答了“是”。但其实人家一眼也没看他。就算真看了,应该也只是在看伊藤学长穿在身上的那件粉色搭紫色的背心。那件背心的网眼布料实在稀奇,那个洞大得简直让人怀疑:难不成是拿羽毛球拍上的网做的?

初中那时候,吸不吸香蕉水似乎直接影响到你在校内的地位高低。我当然不吸。但是,我卖过。两千块。那事儿就不写了。不过后来我切身体会到,不管吸还是卖都是不好的。因为在初二那年的校园文化节,一个叫小野寺的学长,他没有伊藤学长那么浑,吸完香蕉水后来学校,我亲眼看见他面对正在操场上跳乡村舞的全校学生,大吼一声:“给我拱开!”然后他哄散了众人,一个人和着大喇叭里大声播放的《成吉思汗》默默地跳起了摇摆舞。

“好好演!”

松尾离开了休息室,手上拎着表现醉酒时必不可少的道具——一包寿司。

发明了“拎着一包寿司甩来甩去”这种醉酒表现形式的人真伟大。因为上场后要不了一秒钟,观众就能理解那是喝醉了。如果那人当初申请专利肯定赚死了,估计早盖起了“寿司甩甩大豪宅”,每天就甩着寿司回他的寿司甩甩大豪宅。

完了完了时间不够了。马上轮到耶稣上场了。

写出醉汉和耶稣前后登台的剧本的松尾,在几个月后也作为演员出演了我写的剧本。幸运的是,我俩这么多年一直保持着这种关系。还有这次的小说,也是件值得庆幸的事,但同时也是件羞耻的事。

好了,就写写羞耻的事吧。我打算拿自己从初中到高中的那段时间做主题,虚虚实实,不,是八分虚两分实地写一写。现在,背着拿泡沫做的十字架的现在,我就这样决定了。

内容还是白纸一张。不过标题,还有松尾的角色——尽管这次是小说——已经定好了。

标题是:

你踩过天鹅尸体吗。

松尾的角色是:

天鹅大叔。

一九八六年冬。

宫城县和岩手县交界处一座小城镇里,我即将从初三升上高一。

现在说好像晚了点,其实“我”这个第一人称已经让我感觉羞耻了。因为当时的我是拿“俺”来称呼自己的。

伊藤学长也好小野寺学长也好,还有那个名字已经忘记了的、长得像冈田有希子[3]、我还有点喜欢的图书委员也好,大家都说“俺”。如果敢自称“我”,他们就来一声“我?”,然后紧皱着眉,黑眼珠子快速地上下翻动,就像是在评判服装穿搭似的把脸凑上前来,那架势仿佛我不改口说“俺”他们就要亲我一口。回想起那种恐惧,我其实是想改口用“俺”的,但对大部分读者而言,听到“俺”后联想到的,估计要么是“悟空”要么是“蜡笔小新”要么就是“这个村子真讨厌”[4],所以这里还是统一成“我”吧。

不过希望诸位心中有数,我宫某虽曾以青年人的视角在电视剧里描写过都市小混混的横行抗争,也曾通过落语[5]栩栩如生地重现过江户时期的文化,可是直到十八岁,身处日本东北某乡下小镇的我一直称呼自己为“俺”。

那么,你踩过天鹅尸体吗,穿着木屐?

不好意思有点突兀了。刚才跑题了,所以我有些着急。回答说“有”的人,后面的内容不看也罢。有那个闲工夫我劝你不如去忏悔。这可不是猫或者青蛙的尸体,而是天鹅的。生命不分尊卑,但外表却有差距。

再者说,我出生的小镇可是出了名的天鹅迁徙地,姓白鸟[6]的很多,连地方特产都是名叫“天鹅蛋”的齁甜的点心。说白了,这里是天鹅比人尊贵的地方。

我是看着在冬季的天空里伸展出雪白的羽翼、优雅穿行的天鹅长大的。

当地有个大叔,人称“天鹅大叔”,也没人求他,他却总去喂天鹅。他光是在河岸边的土坡上现身,就能引上百只天鹅嘎嘎叫着,成群地划水前来。那场面神秘而壮观。放学路上站在桥上眺望,仿佛有一张纯白羽毛质的地毯在天鹅大叔面前铺展开来。我感到羡慕,有天鹅崇拜的生活方式也不错。

下桥后步行两三分钟,一条落寞的商店街里有一家文具店,那便是我的家。我走进狭窄憋屈的店内,母亲正一支一支地挑出混在一堆圆珠笔里的自动铅笔,头轻微地摇摆着。

小说里的真话只占两成,但这是真事儿。我妈的体质就那样,一旦精神集中或者紧张就会不停地摇头。“这不是病。”她本人总固执地说。所以她也不去看医生。希望各位想象一下,把电风扇调到摆头模式,然后用手使劲儿摁住,这时风扇就会吓得直抖,这种现象持续发生时的状态就是我妈的状态。“有时候一起拍照,偏偏只有我的脸是糊的。”她说这话也不知道是在烦恼,还是只把它当成个段子。

“回来啦阿俊。小菊和那谁来了。”

小菊是隔壁自行车商店家的孩子,从小学起我们就一起玩儿,也就是所谓的好朋友。

“什么那谁?除了小菊还有一个谁?”

“嗯——嗯——那个……”

我朋友的名字,我妈除了小菊之外都记不住。她就是没打算记。我明知道却故意问她。

“小菊,还有——柴、柴、柴……田?”

“我朋友才没有叫柴田的呢。”

“没有吗?哎呀就那个篮球队的……树、树、俊?”

“俊是我。”

“柴——柴——柴柴——”

摆头的频率猛然加快,就算是肉眼看去我妈的脸都开始模糊了。

“哎哟又摇了!阿俊,妈正摇着呢。你等等我来暂停。”

最近摇头好像还可以控制。

“冰箱里有汽水,你要好好学习。”

说完,妈妈摇摆着头重新开始了圆珠笔和自动铅笔的挑拣。

我家最里面有座单独的屋子,每到周末我妈就拿它做日本舞教学的练功房(跳舞时她好像就不摇头,挺不可思议的)。

平时那间小屋就成了我和朋友们聚会的场所。

台阶下面摆着三双熟悉的鞋,是小菊、阿源和萨萨的。哪儿来的什么“柴”?

“阿俊,听说你要去念一高?”

十二三平米大小的客厅里充满了香烟的云雾,萨萨坐在被炉里问我,台面上的麻将牌被搓得稀里哗啦直响。

麻将的玩儿法我不懂,也从来没人因此嘲笑我。因为我们四个都不懂。大家都是装样子图个气氛,谁都胡不了牌。电视里在播冈田有希子的口红广告,录音机里正放着蛇人秀(Snakeman show)的《我不想死,我害怕。反对战争!》[7]。

“没呢,还没决定。也可能是月高。”

父亲要我去上升学率超高的一高。小菊、阿源和萨萨说是要去藤高。这两所都是男女混校,但难易度却相差很大。月伊达高中正好处于两所学校之间,是一所男校。老师对我说“你努努力就可以进一高”,但是我不想努力。

我想进的是北野武军团[8]。

真要努力,我也宁愿去《努力的人》[9]里努力一把。我更想进的是开水里,而不是什么重点高中。

对于北野武军团的热忱后面我再慢慢详述,而就在几天前,我才刚刚把那些想法告诉了我爸。我爸让我在佛坛前跪好,用他当时碰巧拿在手上的笼屉揍了我一顿。痛倒不痛,就是让我有点恍惚。

“月高那得骑自行车上学,每天早上十二公里呀。”

假如只有我一人去上月高,这个放学后的聚集地也就没了,所以三人都极力强调念月高的坏处。

“而且还是男校,听说学长很凶的。”

“对对,我们可不愿去那种地方。”

“要是被拉进了应援团,那简直就是地狱。”

“对对,藤高最棒了,混一混就行。”

不过这些话我几乎没听进去。他们说归说,我在琢磨的却是另一件事。

为什么大家都对电吉他视而不见!

昨天,我买了一把电吉他。

没错,送了将近两年的报纸,我终于买下了它。我在一本叫作Young Guitar的杂志上看到一句话:“你想成为盖瑞·摩尔还是李·莱特诺[10]?”说实话两个我都不认识,只不过盖瑞·摩尔那张恶鬼一样的脸让我感受到了男子气概,所以就买了。

那是一把橙色的单排式吉他,盖瑞·摩尔款,花了足足六万八千日元。我把它放在最显眼的上座,像对待贵客一样给它垫了蒲团,靠在墙上。升学什么的根本无所谓,那种话题拿到学校讲去。是男生当然该把电吉他摆在首位。这不是我想炫耀,哪怕他们问一句“你买的?”也行,总归要向我说点什么。

小菊终于张开了他那张笨嘴。

“听说在月高排球队里的浅野学长,被强行拉去参加应援团了。”

难道你们就看不见?还是说电吉他放在那里太过自然融入?我试着让麻将牌掉落在吉他附近。谁都不去捡。这下子就很眀显了。

他们有意无视吉他的存在。

不,他们因为吉他而拘谨,他们像怕见陌生人一样怕见吉他。

这也可以理解。这帮初中生既不参加课外活动也不复习备考,又没有勇气堕落到去吸香蕉水,连麻将规则都懒得去记,对于他们来说那橙色的琴体或许过于炫目了。打从刚才开始他们的话就不多,可能也是这个原因。

为了让他们明白电吉他并不可怕,我故意装出毫不在乎的样子,手伸向了吉他。

他们的表情先是“?”,然后是“!”,最后变成“……”,都僵住不动了。

适得其反了。

在这个被农田包围、人口不足一万的小镇上,电吉他是通往“另一边”的工具。另一边,是有或者没有女生喜欢的世界,是残酷的竞争社会。

总而言之,他们都认为我买吉他是为了逃离“这一边”,远离这个受青春痘和小黄书保佑的和平的共产社会。

不是!我只不过想成为一个男人。我想成为盖瑞·摩尔!你们看,这就是证据——我“哗”地拨响琴弦,打击随之而来,仿佛蛋蛋被整整扭了一圈。

并非因为我按不下去F和弦。

琴上居然有划痕?

特别明显,一处大约五厘米长的血淋淋的伤口。被炉桌面的一角也同样有一处五厘米长的划痕,仿佛是与之呼应。再仔细一瞅,琴颈上好像还粘着什么东西。

是鼻屎。

DNA鉴定就没那个必要了,一目了然——在我来之前,这三个人玩电吉他时给摔了,撞在被炉上留下了划痕。

好啊你们几个,居然碰我的盖瑞·摩尔!

“赔偿”两个字在脑海里浮现又消失,我尽量保持着冷静,试图面带温柔地笑,开始问话。

“有人碰了?”

没人回答,倒是阿源喝了口汽水站起来,打着嗝给电视换频道,又放了个屁坐下。

“我说,你们谁碰吉他了?”

会员号码第十一号的福永惠规正对着摄像机喊口号。

“一周的中间是星期三!”

萨萨条件反射般地应和道:“让中间嗨起来!”

“我说,这个划痕……”

“黄昏!喵喵——”

我下定了决心。

在这里我不会有好结果。

这里不是我该在的地方。我冲出房间,冲下台阶。然后我才清醒过来。

这是我家。

虽不愿承认,但眼下这里就是我该在的地方。如果现在去主屋,就能见着我妈正晃着脑袋做洋白菜味噌汤。那里也是我该在的地方。

我不要!可是,我又能去哪里?

去“另一边”吗?慢着,别急。买了电吉他就会招女生喜欢的希望,和买了电吉他却仍不招女生喜欢的绝望,永远是硬币的正反两面。

干脆去东京?还太早!那是只存在于杂志《宝岛》和Tonight里的城市,没有山本晋也导演带路而迷失在其中简直就是自杀行为。

回过神时我已经站在了河堤边。

夕阳美丽,让人想起盖瑞·摩尔款的琴身。飞在空中的天鹅看起来就像那可恨的划痕,我又怒从中来,俯身拾了块石子,正打算用力砸向天鹅,却听见身后传来听着不大习惯的东京话。

“不要随便喂食——”

是天鹅大叔。

白色运动衫配白色西装裤,还有黄色鸭舌帽。简直是天鹅配色。他的左右手都拎着小桶,里面塞满了泡过水的面包边。

明明是你在随便喂食。

“我是可以的,我可以。”

他的第一人称是“我”。不不,更重要的是,他为什么知道我心里在想什么?他会读心术?那我倒是想请他告诉我,我的去处在哪?干脆就请他替我决定高中志愿好了。

“这天鹅呀,夏季是在阿拉斯加的。”

天鹅大叔一边拿长柄勺子泼撒着桶里的东西,一边开始说起话来。天鹅弯下修长的脖子,争抢着啄食饲料。如此近距离的观察,我还是第一次。

“所以等天气转暖时,它们就会回去了。回西伯利亚。”

嗯?刚才不是说是阿拉斯加吗?

“一直待在西伯利亚多好,你说它们为什么非得在冬季来这儿?”

“因为西伯利亚(阿拉斯加)的冬天太冷?”

他敲着勺子喊叫起来。

“是因为我在这里!来这里是为了见我!”

有两三只天鹅受到惊吓躲开了。我也想躲远点,大叔却紧紧摁住了我的肩膀不撒手。

“对……对不起。”

我仔细一瞧,这才发现大叔其实还挺帅气,脸长得就像镜头没对好焦的中村雅俊[11]。

“你听好了,虽然其实对你讲也没用。大家都‘天鹅大叔、天鹅大叔’地叫我,我呀,其实压根儿就不喜欢什么天鹅!”

“啊……啊?”

“我真正喜欢的是鸭子。”

“哦、哦。”

“不好意思,其实天鹅也喜欢。”

“啊?”

“我才不喜欢鸭子呢,一点儿都不喜欢。鸭子都去死吧!就知道抢食吃!你看,人家天鹅多优雅哟。看起来多从容呀,游起来多轻快呀。”

他好像是那种一兴奋说话语气就会变得有些娘娘腔的类型。

“不过其实呀,它们下半身是很用力的,你知不知道?那脚在水里蹬得可起劲儿了。”

说完他还挺直腰板,上半身一动不动,下半身原地跑步,然后一本正经地说:“就是这种感觉。”我也不知道为什么,就是觉得很来气。大叔脚下的速度越来越快,还看着我说:“你也试试。”没想到这还真挺难,上半身总会不自觉地动弹。难不成这大叔练过?想象着他在镜子前一本正经地奔跑时的模样,我再次感觉来气。

“是不是?上半身的优雅,全靠水面之下的努力。”

“也就是说,”我急于得出结论,“你的意思是,不管在多困难的时候,表面上也要像天鹅那样沉稳,然后在别人看不见的地方努力?”

“才不是呢!”

大叔又敲起了勺子。

“什么‘要像天鹅那样’,我现在就是在说天鹅!我才不管人应该怎么样呢,人全死光了才好呢!”

我转身就走。他又摁住我的肩膀说“对不起”。他真的是个只顾自说自话的人。

“有只天鹅让车给轧了,小货车。”

“还有这事?”

“它当时还有气呢,但是翅膀折了,我就带回家吃了。”

“啊?”

“哦,说错了,是救了,我怎么会吃呢!傻啊你!”

至于那位轧了天鹅后肇事逃逸的小货车驾驶员,大叔多半是恨不得要杀了他。

这在镇上是常有的事。天鹅经常从桥面上横飞而过。坐在副驾驶位置看着天鹅从挡风玻璃前方掠过,那感觉很可怕。所以过桥时大家都会下意识地放慢速度。

“这事儿没完,在我这儿没完。我一定要找出那人来,让他跟天鹅一个下场,所以我现在每天都去驾校。”

“你还没有驾照呢?”

“现在已经科目三了,怪教练故意使坏。”

大叔把空了的桶摞在一起,迈步离开。

“大叔,”我叫住了他,“大叔,你是藤高毕业的吗?还是月高?”

大叔回身挤出一脸十分睿智的笑,如下答道:

“我是小学毕业。”

最后,我去念了月伊达高中。

去一高,以我的学习能力,不拼尽全力的话必然垫底。用不着天鹅大叔教,我也愿意把努力藏在水底。虽说月高的入学难度和升学率都低一些,但毕竟有一套为升学准备的课程,我爸也只能接受。当然了,大学我肯定不上。我的计划就是高中随便混混,然后寻找进入北野武军团的机会。

我也没有复习备考。每天就是听深夜的广播节目。随身带着明信片,每周给《北野武的通宵日本》[12]寄十个段子就是我的日常功课。

剩下的不必说了。我奔走于镇上仅有的两家书店,把SCHOLA、GORO、SUGAR之类的杂志都翻个遍,脑子里的文件夹差不多存满了的时候,就飞奔回家,在房间里一个劲儿地打飞机。

所有的学习时间加在一起都不超过五六个小时,我居然也考上了月高。

四月,入学典礼的前一天,那是去学校报名和体检的日子。

吃完早饭,我穿上校服来到玄关,见着了两块很是眼生的木板,还有一块红豆色的布。

“哦对了,东西都给你买好啦。”

说的就是眼前的木屐和手巾。

我都忘了个干净,月伊达高中是一所建校六十年还是七十年的传统学校,秉承“质实刚健”的校训,至今仍保留着令人难以置信的校风,即把手巾别腰上,冬天也得穿木屐上学。这在全国都属罕见,还上过电视,等于说全校学生都像《大饭桶》[13]里的岩鬼那样。只不过嘴里没有叼树叶罢了。

“月高的学生怎么能没有木屐和手巾?”

爸爸“砰”地拍在我的脊梁上。我很不情愿地脱了袜子,张开脚上的大拇趾和食趾,把黑绳子夹在中间。

痛。比起脚趾头来心更痛。我觉得自己离东京又远了一步。另一只脚也穿上了,脚趾头也是真痛。我试着站了起来。身高大约高了八厘米,视野也随之有了微妙的变化……正想着,我就失去了平衡,一屁股坐在玄关的地上。

惨。这样子我一步也走不了,更别提还得骑车……我一下子后悔了起来。

当初选藤高就好了。

“感觉怎么样?我给你照张相,你过来。”

我爸走到院子里。我妈因为对焦而精神过于集中,抖得简直就像一个刚换过电池的按摩器。“拿来。”我爸一把将相机夺了过去。母亲摆动着头搀扶着因为木屐而摇晃的我,拍下了那张纪念照。

“好了,小心骑车。”

“妈,用来在室内换的鞋呢?”

“哎呀不好意思,没买呢。那……就带这个去吧。”

说着,我妈拿出了家里最好的一双拖鞋,塞进了我的书包里。

果然,穿着木屐蹬自行车是困难至极。

木屐的木齿紧紧地扣住脚蹬子,跟自行车融为了一体。我仿佛在骑一辆脚蹬子是用木屐制成的自行车,每当为了等红灯而停车时,脚都会卡住然后摔跟头。回头一看,因为相同的原因而摔倒几乎要掉眼泪的新生还有好几个。

我试着拿木屐的脚尖部分搭在脚蹬子上踩,脚蹬子就在下面骨碌碌转个不停,也不轻松。

这一路丢尽了人,好几次都想打退堂鼓,花了一个多钟头,终于还是到了学校。

我是一年级一班。班里的学生来自将近十所不同的初中。第一天很重要,不能被人瞧不起,也不能吓着别人。我调整好心态打开教室门,然后吓得够呛。

班上所有人都只穿一条内裤,站着一动不动。

为什么?

我还在发愣,一个穿着学生服、满脸青春痘的人就走上前来。

“那个一年级的!赶紧脱,臭小子!”

称呼我“一年级”,那他应该是高年级学生了。为什么?体检八点半开始,这还有十多分钟呢。

“还不打招呼?”

“你、你好。”

我刚说完,青春痘就揪着我胸口来回推搡起来。我的后脑勺撞在教室墙上咣咣直响。

“打招呼要说‘欧斯’!什么你好!你小子是娘炮吗?”

“欧、欧斯!”

“臭小子!脱完之后量身高体重、还有上身长度,然后去厕所验尿!明白没有!”

“欧斯!”

我赶忙脱掉衣服,按照命令大叫一声“欧斯!”去量身高,大叫一声“欧斯!”去测体重,大叫一声“欧斯!”坐在上身测量椅上,大叫一声“欧斯!”领来小纸杯,大叫一声“欧斯!”钻进厕所,恢复冷静。

诡异的事情太多了。

打招呼时说“你好”明明比“欧斯”要恭敬许多。但这都无所谓了。偌大的学校里居然没有老师。看样子今天体检是由学生负责管理。

还有内裤。也不知为什么,除我之外所有新生都穿了B.V.D.品牌的白色三角裤。难道是在致敬“很不错哟”的村西透导演?不可能。估计是事先寄到家里的材料里写了“穿白三角内裤”的要求。可我穿的却是红底白点花纹的四角裤。

然后是室内拖鞋。很让人意外的是,除我之外所有人都穿着加了橡胶底的淡绿色竹制夹脚拖鞋。那似乎是以“质实刚健”为宗旨的月高所指定的拖鞋。我又看了看自己的脚下。正要尿出的尿,瞬间就以加倍之势滋了出来。

我居然穿了一双大红色拖鞋!

妈妈说“就带这个去”,然后把拖鞋塞进书包里的画面重现。这双是本来为客人准备的拖鞋,通体是怒放的玫瑰色,奢华无比。我的内裤和拖鞋,居然在无意间完成了红色搭配。

“那个一年级的!给我站住!”

误入了白队的红队队员,高年级学生又怎能放过?

“你那内裤,什么玩意儿!”

猩猩脸的学长开始检查起我的穿搭。

“你看看,臭小子,连拖鞋也是红色!”

“欧对不起!”

由于太过慌张,我把“欧斯”和“对不起”连一起说了。青春痘学长立马大声喊叫起来。

“快来!这小子,是个痞子!”

啊?

家里用来招待客人的拖鞋,到这里居然成了痞子的象征?

“痞子”这个关键词使高年级学生产生了过激反应,一大群人蜂拥挤进厕所。“哪儿呢?哪儿呢?”“原来是你小子!”“叫什么名字!哪个初中的!”

我在人群中发现了一张熟面孔,是跟我一个初中的中岛学长。他为人和善,是书法社团的社长,有时我看店时碰巧他来买纸和墨汁,还聊过几次。太好了,得救了……

“中岛学长,是我,文具店的……”

学长走上前来,为了说一句“好久不见”的这个距离也太近了点。噗的一声,他的膝盖顶进了我的小肚子,我一下子就喘不上气来。高年级的学生们见状就一人一下,膝盖胳膊肘脚后跟什么的全上来了。还有人拿拖鞋抽。

这些肉体上的痛苦已经算不上什么了。

真正的问题在于当时我手上还拿着用来尿检的小纸杯。尿大概装了八分满,随着一次次被踹,不但我的内裤和拖鞋,学长们的学生服也都弄脏了。

“脏死了!搞什么玩意儿!你小子!到这边来!”

猩猩脸夹住我的头四处乱拽。我在湿滑的瓷砖上打滑摔倒了,随后就经历了水、抹布和拖把的洗礼。

几个小时后,我骑在自行车上哭了。

屈辱、恐怖、绝望,还有内裤湿湿的别扭,这些全纠缠在一起,让我不顾一切地踩着脚蹬子,用木屐。轮胎爆了,是高年级学生干的。就这样我也只想赶紧回家。

混蛋。那根本不是什么学校。是打着公立高中幌子的军队。是把文静的中岛学长都变成恶鬼的地狱收容所。

嘴里喊着“混蛋”,我感觉更气愤了。我气让我穿玫瑰色拖鞋(刚才已经扔田里了)的妈妈,气因此喊我痞子的高年级生,也气一点都没能还嘴的自己。

“混蛋——”

伴随着哗啦啦的声响,链条断了。还能有更糟糕的吗?我叮铃哐啷地推着自行车往前走。自行车修理铺的招牌出现在视野里,那是小菊的家。我打算把自行车放那儿先回家,就打了声招呼:“有人吗——”铺子里一个人都没有,模糊不清的电视里正播新闻,是更糟糕的新闻。

“歌手冈田有希子跳楼自杀。”

我的眼泪一下子涌了出来。我并不是她的粉丝,但也在关注她。她的标签好像是“来自完美国度的小公主”。我还打算过段时间去买她的写真集,再好好琢磨一下要不要成为她的粉丝。

“混蛋!”

我哭着踹倒了垃圾桶。

在我人生里最坏的一天,冈田有希子的人生结束了。

“这小子,是个痞子!”

猩猩脸的话再次响起。

“混蛋!”

我用尽浑身力气,踢在路边一个垃圾回收车忘了收走的黑色垃圾袋上。砰!里面的东西随着声响散落一地。

心情稍微好了一点点。

她并不是死了,是回去了,回完美的国度去了。而我,明天将要开始地狱般的高中生活。

“混蛋!”

桥上扔了一个白色垃圾袋。我用力踩了上去。和刚才不一样,穿着木屐的脚上传来一种软绵绵、柔弱而沉重的触感。

那是天鹅的尸体。

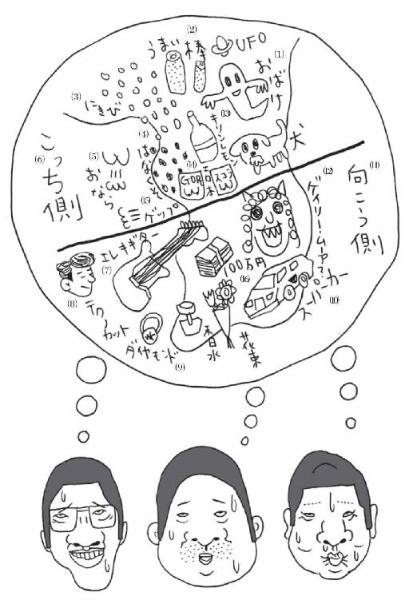

(1)鬼(2)美味棒(3)青春痘(4)鼻屎(5)放屁(6)这一边(7)电吉他(8)潮流发型(9)钻石(10)超级跑车(11)那一边(12)盖瑞·摩尔(13)柠檬汽水(14)小黄书(15)打嗝(16)100万日元

注释:

[1]富士电视台于一九八五年四月至一九八七年八月播出的一档综艺节目,播出时间为每周一至周五下午五点至六点。(译注)

[2]女子偶像组合,由《黄昏喵喵》节目选拔出的女高中生组成。(译注)

[3]日本偶像歌手。(编注)

[4]吉几三《俺要去东京》里的一句歌词。(译注)

[5]日本传统曲艺形式之一,类似单口相声。(译注)

[6]天鹅在日语中写作“白鳥”。(编注)

[7]一九八一年发行的专辑,主题是“爱”与“和平”。(编注)

[8]日本搞笑艺人团体,主要由北野武的弟子组成,一九八三年正式组建。(编注)

[9]一档综艺节目。北野武军团及众多搞笑艺人靠拼身体完成各种挑战。如比赛谁能在热水里停留更长时间的“泡滚水澡”,故下文有“我更想进的是开水里”一说。(编注)

[10]盖瑞·摩尔和李·莱特诺都是著名吉他演奏者。(编注)

[11]日本男演员、歌手,曾出演《阿信》《寅次郎的故事》等影视作品。(编注)

[12]一九八一年一月一日至一九九〇年十二月二十七日,每周四深夜由北野武主持的广播节目。(编注)

[13]日本漫画家水岛新司于一九七二年至一九八一年连载的棒球题材漫画。