现阶段数字技术和数字经济的若干问题

20世纪人类历史的最重要事件是因为数字技术革命,数字经济崛起,成为与基于工业形态经济并存的数字经济形态。

一、数字经济趋势[2]1.数字经济发展的基本态势。数字经济以超过传统经济的速度增长,人类因此进入信息和数字社会。数字经济持续“裂变”和“聚变”,形成数字经济体系,并在全球范围内构建出新型的“二元经济”:传统物理形态经济和数字经济。后者增长速度超过前者,改变了GDP构成。

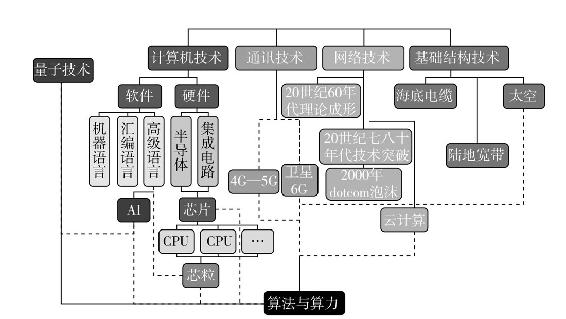

2.数字经济的基本特征。(1)作为数字经济要素的个人和机构,结构性和非结构性数据持续级数增长,逼迫算力革命,引发世界性“算力竞赛”。(2)数字经济的本质是“自适应非线性网络”。(3)数字经济改变了从工厂到公司的组织体制,以及就业方式。(4)数字经济正在吸纳几乎一切新技术,包括人工智能,甚至尚未成熟的量子技术。数字经济的技术创新速度不断加速。(5)数字技术推动科技资本膨胀,数字经济正在成为庞大资本涌入的新领域。数字技术与经济演变见图6.0。

图6.10 数字技术和数字经济演变图

3.数字经济的社会意义。(1)数字经济改变了从发达国家到新兴市场经济国家的传统发展模式、经济结构和经济体制。(2)以加密数字货币为代表的新型财富模式“无中生有”,改变和缓和社会贫富差距,对传统金融产业转型构成压力,推动建立“共享经济”和“普惠金融”。(3)数字经济深刻改变了社会结构,在推动“数字文明”和“数字治理”的同时,出现了“数字不平等”“数字鸿沟”的新社会问题。

4.数字经济发展所面临的挑战。(1)规模大数据时代已经到来。人们在13年前讨论大数据,以为EB(艾字节)衡量信息规模尺度还很遥远。10年后已经进入ZB(泽字节)时代,也许30年左右进入DB(1DB=10248GB)时代。根据欧洲大型强子对撞机(Large Hadron Collider, LHC)搜集和汇集的数据规模,2020年10月至2021年9月,有约5400 PB(1PB=10242GB)的电子邮件产生。(2)数据处理硬技术变化。从CPU到GPU,再到DPU。英特尔在2024年会创造出XPU。软件和硬件的边界在改变,已经不存在完全脱离硬件的软件,更不存在没有硬件支持的软件。(3)数据结构和形态完全转变。过去传送的数据是文字,后来是语音和音乐,现在是图像和电影,以及元宇宙代表的数字孪生。(4)算力变化。算力本身发生了很大的变化。从古典计算到超算,解决的是亿级、万亿亿级数据处理。不仅如此,量子计算、量子通讯、量子网络正在全方位崛起,出现“量子霸权”概念。(5)形成信息产业体系。

思考数字技术,有两个概念要谨慎使用。其一,不要随意使用“代”的概念。“代”是线性的,缺少标准和根据,无法定性和定量分析。现在科技的发展,没有代际,只有颠覆。其二,不要随意用“+”。数字经济已经不是加减乘除构成的,而是非线性的、指数级的和生态的。如果继续用线性的思维、古典物理的思维,不可能理解这个科技革命主导经济和社会进步的时代。现在看,科技领域很可能是吸纳过度发行的M2M的黑洞,M现场增值最快的科技资产,不可思议地消化了人们一再预测的恶性通货膨胀。

5.数字经济形成特有的数字价值创造。数字经济符合“创生性”(generativity)原则,其价值创新发生于不可预见的方式中,并对过往形成的价值链没有依附。[3]创生性作为“由大规模、多样和无协调的观众所驱动的生产无来由改变的能力”,可以实现数字客体作为平台,通过平台的其他公司开发补充性的新产品、技术与服务。[4]在多边市场中,平台方扮演中介角色便利服务交换,却对组件和模块不具备所有权。[5]数字经济平台连接不同的公司并包含不同的层级(layer),这些层级处在高度模块化的建构当中,使得不同层级实现解耦。[6]数字平台为连接多边市场的公司提供了控制中心。[7]数字技术广泛使用,平台成为价值创造的中心,使得不同产业的公司可以发展并集成新设备、服务、网络和内容。[8]

二、工业4.0和数字经济[9]1.数字经济和数字技术与“工业4.0”存在深刻的关联性。在2011年的汉诺威工业博览会上,“工业4.0”首次被提出,两年后德国联邦经济事务与能源部正式提出“工业4.0”作为德国国家战略倡议。“工业4.0”代表的是继18世纪第一次工业革命以来的三次工业革命之后的第四次工业革命(Fourth Industrial Revolution)。[10]

2.工业4.0的核心是信息物理生产系统(Cyber-Physical Production System, CPPS)。实现人工智能与自主学习的转型,完成智能生产过程并独立交换信息、触发动作和互相控制。[11]工业4.0通过运营技术(Operational Technology, OT)和信息技术(Information Technology, IT)结合,推动智慧工厂(Smart Factory)、大规模运用机器人学(Robotics)与自动化、3D打印、协作机器人(Collaborative Robots,或称cobots)、云计算、物联网(Internet of Things, IOT)、务联网(Internet of Services, IOS)、大数据与数据挖掘等技术创新。[12]

3.工业4.0面临短期和长期的多方面挑战。[13]短期挑战包括:自主性缺乏,制约向智能制造的转化;网络带宽限制成为发展瓶颈;缺乏数据标注的统一标准,难以保证数据准确性与真实性;智能制造中复杂系统的实用建模和分析目前尚不堪用;面对个性化和客制化产品生产的调整困难;不同部门对于工业4.0的投资方式与政府最优支持尚不明确。[14]从长期来看,工业4.0面临的挑战主要在网络安全和数据隐私。[15]

4.工业4.0、数字经济和区块链的紧密互动关系。数字经济加速复杂经济和确定性终结时代的来临,区块链则是处理复杂经济和不确定经济的工具。区块链本身就是一种“自适应非线性网络”。传统经济的数字化转型,构建工业4.0体系和“工业互联网”,需要将区块链纳入基础机构:(1)区块链自身产业链趋于完整,形成区块链产业,并与传统产业结合,改造传统产业。(2)区块链可以帮助建立新的信任基础、新的组织模式和新的就业方式。(3)区块链有助于维护人们的基本数据权益和安全。(4)区块链有助于建立支持“共享经济”的社会生态体系。

5.工业4.0和全球价值链(Global Value Chain, GVC)。一个基于工业4.0的全球价值链正在形成。跨国公司作为“全球领先公司”(global lead firm),驱动和主导基于工业4.0的全球价值链的发展。[16]发展中国家供货商唯有选择参与全球领先公司驱动的全球价值链,才能学习相应技术并提升所在地区的发展潜力。但是,“华盛顿共识”(Washington Consensus)框架之下的全球价值链,强调私有化、取消管制和自由化。[17]21世纪20年代以来,民族国家(nation-state)正在扮演积极角色,更多关注关于国家角色的理论,包括其便利性、管理性、生产者和买方的功能。[18]

三、数字经济的基础设施[19]1.新基建的概念与定义。2018年,中国政府提出数字经济的“新型基础设施建设”目标,简称“新基建”。自此,“新基建”成为国家战略。

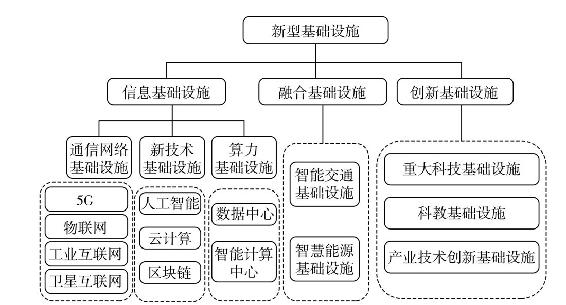

自2018年,“新基建”的定义和解释经历了三个阶段:(1)概念形成阶段。2018年12月,中央经济工作会议的“新基建”主要包括5G、人工智能、工业互联网以及物联网四大领域。2019年3月,“新基建”范围延展至包括特高压、城际高铁及轨道、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G、人工智能、工业互联网七大较为独立的领域。(2)范围扩大和融合阶段。2019—2020年初期,建立完整融合的交通网、水利能源网、信息技术网,以及利用创新科技建立产业生态等互通协作,纳入“新基建”范畴。(3)方向和功能拓展阶段。2020年4月,国家发改委指出新型基础设施建设所包含的三大发展方向:信息基础设施建设、融合基础设施建设、创新基础设施建设。新基建对经济发展的作用在于通过信息技术和创新能力的升级,做强做优制造业,推进经济存量和增量的数字化、智能化融合发展,同时加快补短板、利民生的基础设施建设,加大新型技术利用。[20]新基建的分类见图6.11。

图6.11 新基建的分类

2.新基建与旧基建的差异。新型基础设施是公共服务、居民生活、经济生产和社会治理所必需的基础,相对于传统基础设施建设,具有下列特征:(1)生产要素不同。新基建与新的生产要素“数据”紧密结合。例如,新建机场的物理形态属于以“铁、公、机”为代表的旧基建领域。但是,新建机场的数字化部分以及旧机场利用5G、物联网和人工智能等技术的数据化改造则被认定为新基建。(2)发展模式不同。新基建更多是轻资产、高科技含量、高附加值的数字技术行业。(3)产业分布和产出不同。新基建集中在电子及通信设备制造业、通信业、互联网、软件业和信息服务业;新基建产出包括通信业、软件业、互联网和信息服务业。其涉及的领域大多是中国经济未来发展的短板。(4)参与主体不同。旧基建由于其投资体量大、回报周期长和偏重公共服务的性质,更多以地方政府牵头投资的大型公共基础设施项目。新基建更加依靠企业为主导,其成果甚至并不会以具体的公共设施实物来呈现。

3.国家推动新基建的原因。(1)新基建将成为经济稳增长的关键。传统基建能够直接扩大内需、拉动就业,但是出现了重复建设、产能过剩等问题,已经拖累经济运行效率。新基建有助于拉动大规模的投资需求,刺激经济复苏。(2)新基建项目的未来空间大、赢利前景好,能吸引社会资本长期投入,避免传统基建重复建设和“挤出效应”等负向成本,支持经济与居民收入增长。(3)新基建能加速产业升级和结构调整,创造新的内生增长点,加速形成数字化生产方式。(4)新基建支持需求侧、供给侧的数字化,刺激“独角兽”企业,吸引全球资本流入,补足国内产业资本缺口。(5)新基建有助于国内供需体系的数字化升级,创造和培育消费新行为和新需求。(6)以新基建作为加速器,能推动国内外价值链的数字化转型,推动国际数字经济合作分工,改善产业格局,使跨境垂直分工体系趋于紧密,构建区域一体化和数字经济全球化。

4.新基建支持的“数字化生产”。(1)为科创企业提供低成本、高效率的量产能力,使其科技成果迅速转化为经济效应。(2)支持灵活的生产进程、精确的动态调整,缩短产品迭代周期,加快新供给对新需求的拉动,并减弱全球供应链波动的冲击。(3)有助于实现供求两端的信息均衡,规模化生产和小众化、多元化细分市场均衡,消费者订单拆分后直达生产体系的终端,提升消费者福利,降低生产者的市场风险。

20世纪初美国创新地形成了“大规模生产”模式,奠定了其在高附加值产品上的国际竞争优势,跻身世界经济强国。展望未来,中国将以新基建为跳板,发展出适应新时代的“数字化生产”模式,重建全新的全球价值链。

四、数据要素市场和科技革命[21]1.数据要素的内涵和特征。世界的本质就是信息。信息可以数据化,不等于所有的信息都能够数据化,仅仅部分信息可以数据化。人们首先面对的是各种原始和自然形态的数据,其中的绝大部分数据是无用数据,扣除无用数据之后才是有用数据。从原始和自然数据出发,经过一个非常繁复的过程,形成数据要素。也就是,人们在追求精确和有价值的数据之前,需要完成有用数据和无用数据、结构化数据和非结构化数据、有意义数据和无意义数据的分类。人类在数字化转型中的最大困境是被迫存储无用数据,或者有用数据不能充分开发,造成巨大的资源浪费。根据IDC提供的资料,2018年全球的数据总规模达到32ZB,2025年接近200ZB,其中有效数据占12%,在有效数据中具有商业意义的数据占25%。也就是说,现在大数据中80%的数据需要被处理,只有3%的数据可以达到数据要素的标准。所以,需要实现元数据管理,再加上各类资源投入,完成对数字要素的技术性界定,最终能够理解从微观的存储到相对宏观的云计算的关系,构成市场的数据要素供给。

2.数据要素的界定。数据要素界定包括经济学和法律两个方面:(1)经济学界定。传统经济学的生产要素是土地、资本和人力。其中,土地是天然的生产要素。生产要素是有成本约束的。所以,没有成本概念的数据就不是数据要素。现实经济活动中,有可能低成本要素数据具有商业意义,而高成本要素数据未必具有商业意义。韦伯太空望远镜100亿美元的投入,可以看到距离地球135亿光年的星系,这是高成本信息。这个信息此时此刻并不是生产要素,不能立即产生商业利益和商业后果。经济学所界定的数据要素,必须可以实现产品化、行业化、产业化和商业化,存在成本和效益的互动机制。(2)法学和法律界定。国家惩处滴滴滥用数据,因为其采用数十亿属于民众的信息并做了垄断性的处理。这样的数据具备财产性质,如果用法律的观点看,滴滴强行剥夺和侵占了民众已经要素化的数据。

3.数据要素的市场化。要素市场最大的问题是规模。2025年要素市场的规模将达到1749亿元。现在计算数据规模是以EB为标准,很快将进入ZB时代,2030年将从ZB时代进入YB时代。面对主体、个人、企业、社会之间的交错关系,如此庞大的数据市场,需要克服“数据孤岛”现象和实现数据要素价值化。在这个过程中,要素市场体系变得越来越复杂。这个社会很可能进入一个以数据要素为主体的市场体系。

4.数据要素与科技革命。数字技术导致人类的经济行为发生本质变化,刺激生产力高度释放。当人们进入ZB时代和YB时代,面对着数据要素的程序膨胀,传统计算机、传统算力及算法,将越来越难应对。量子计算机就成了未来的选项,即人工智能加上量子计算技术。最近,加拿大一个很小的量子计算公司,在30微秒内所做的计算可以完成日本超级计算机的计算需求。IBM主张将人工智能和量子计算加以结合,代表未来面对天量膨胀的大数据时代的一种技术路线。

5.数据要素和数据科学。最终打通数据要素,实现量子、信息、比特、数据要素的一体化。科学家约翰·惠勒和维杰·库玛(Vijay Kumar,1962—)在个领域贡献卓越。他们两个人的观点具有连续性,主张一切来自比特,而比特的本质是量子。在比特和量子之间,世界正在形成一个数据科学。

科技竞争时代的根本性特征是创新的速度持续加快,导致奇点逼近。所以,摩尔定律应运而生。摩尔定律就是数据科学的定律,是超过经济学定律的定律。此外,还有麦特卡夫定律、吉尔德定律(Gilder's law)。这个时代的前沿就是人工智能,就是量子科学,以及人工智能和量子科学所要解决的数据时代,背后还有巨大的能源消耗。现在世界产生了超级科技公司,形成了历史没有的垄断性分工,先发优势具有难以动摇的位置,决定着科技发展的方向。这是人类历史上从未有过的挑战。

五、大数据时代的风险与挑战[22]几年前涂子沛(1973—)的《大数据》一书出版,影响很大。这些年,数字经济发展的最重要特征就是大数据市场规模的扩张。在数字经济时代,大数据成为生产要素,而且正在成为第一生产要素。

1.大数据特征和潜在风险。大数据增长模式和物质产品的增长模式是完全不同的,其根本特征是:(1)物质生产模式是算数级数,传统经济增长的衡量尺度是GDP,技术极度高速增长不过是10%至20%左右;而大数据增长是指数增长,是几何级数,可以是数十倍,甚至百倍以上。(2)传统实体经济结构相对稳定,可以实现供给与需求均衡;大数据不存在稳定结构,非均衡是常态。(3)传统经济所依存的工厂和公司模式,已经不再适应大数据发散型和非结构生产过程。(4)传统经济的物质性生产的安全性基本是显性的,大数据经济的安全性是隐性的。(5)传统经济的法律体系是健全的和成熟的,数据经济的法律体系尚处于早期阶段。(6)人类有足够的经验应对实体经济、传统金融部门的危机,但还没有足够经验来应对数字经济时代可能发生的危机。

2.应对大数据时代挑战的对策,存在两种选择模式:(1)强化政府对大数据中心化管理和控制模式,建立严格的治理法律体系。但是,这样的模式不仅成本过高,而且治理思想和手段滞后于数据经济的扩张,始终处于“道高一尺魔高一丈”的压力之下。(2)DAO模式。“DAO”的核心思想是完成对一个复杂系统的节点的分解,实现去中心化的分布式管理。DAO原则上摆脱了因为数据大爆炸、社会管理成本急剧上升、传统管理模式低效失灵而产生的严重困境。特别是,在DAO的原则下,基于区块链和智能合约,可以重构人与人之间的信任基础,降低全社会交易成本。

3.实现大数据时代“三个分布式”融合。所谓“三个分布式”融合,即分布式存储、分布式计算和分布式能源。在未来,云存储也需要分布式。分布式存储需要分布式计算,分布式存储和分布式计算导致对能源需求的持续增长。人类集中性能源供给已经无法匹配分布式信息存储和计算,需要建立分布式新能源体。“三个分布式”融合可以适应由信息和数据自我生产力、自我分裂能力、自我增长模式所造成的复杂性社会和复杂性系统,减缓如影相随的“熵”的威胁。

总之,从21世纪20年代到30年代,不仅日益加重的传统经济危机挥之不去,而且数字经济时代的潜在危机正在酝酿。并且这两类危机存在相互影响,甚至发生叠加效应。其中的大数据危机对人类造成的危害,很可能超过传统实体经济危机对人类所造成的危害。解决和预防这样潜在危机的出路,就是构建在DAO原则下的分布式存储、分布式计算和分布式能源的有效结合。在这个过程中将引进包括人工智能和量子计算等更多前沿技术,人类需要加快提高计算能力和对计算结果的有效控制。

六、信息社会不平等和区块链救赎[23]人类进入信息社会,任何有人群的地方,信息都无所不在、无时不在。信息是社会存在的基本形式,构成基础设施,成为人与人链接的最重要的一种媒介。当信息社会来临的时候,人们曾经希望信息技术可以缓和,甚至消除长期存在的不平等现象。但是,信息社会发展和数字化转型,并没有给民众带来社会平等。恰恰相反,信息世界的发展正在导致一种新的不平等。

1.造成信息社会不平等的根本原因有:(1)占用信息资源的差异,或者说信息资源分配的差异。提供信息的大众,未必是所有信息的分享者。在信息化社会拥有足够信息和足够质量信息的人所占人口的比重不是在扩大,而是在缩小。(2)获得、存储、分析和使用信息能力的差异。因为大数据、人工智能、算力,包括大规模的信息采集、存储、分析、转换、管理,有着相当高的技术含量,需要有相当大的教育和科技资源投入。(3)信息转化为商业价值的差异。信息产业的低门槛时代早已悄然结束,广义和未来的信息产业门槛越来越高,在很大程度上排斥了民众参与的可能性。

2.信息社会不平等的后果。信息网络和信息消费社会群体已经高度分化。不同的社会群体拥有不同的信息资源结构。信息质量和地理与阶层分布,是现代社会信息不平等的一种反映。一般来说,广大民众所接受的大多是低质量的信息,并陷入特定的信息“路径依赖”,容易对真实世界产生误解。信息的不平等,加剧物质财富的不平等。在现代社会,这种信息认知的差距与冲突,比物质贫富差距的扩大更具有破坏性。

3.信息社会不平等趋势。信息构成的网络绝非平滑的、平等的节点分配。节点不是空洞的node,每一个节点都是一个信息包。社会在网络化过程中,网络已经高度层级化和固化,甚至比传统物质财富的层级化和固化速度快得多。一位叫巴拉巴西(Albert-László Barabási, 1967—)的物理学家,通过拓扑学证明了信息世界发展导致分化甚至两极化的原理。如若容忍这样的差别演进下去,会造成一种信息社会的分裂,以及人们观念基础和话语体系的分裂,最终导致形成新“二元社会”,分为信息贫穷和信息富有两个社会群体。可以肯定,获得低质量信息的族群,势必在教育水平、物质生活和财富方面处于劣势。

大约十余年前,美国有一部电影,英文是In Time,中文翻译成《时间规划局》。这个电影讲了时间分配的不平等。在这个世界,除了物质的贫穷之外,还有另外一种贫穷,就是时间的贫穷。富人控制着的时间规划局,大众每天需要通过注入时间续命,一旦在时间银行中的存额清零,就代表着一个人的死亡。但是,有钱人因为可以垄断时间而长生不老。控制大众时间成为一种恐怖的控制方式。

4.改变信息社会不平等的选择。为了避免信息社会二元化进一步恶化,弥合人们话语体系的分裂,建立以大数据为基础的、趋于公平的信息社会,以下信息社会制度建设是紧迫的:(1)实现信息资源的公共财产化,改变信息的贡献者和信息分享者的分离。(2)建立公正的信息分配和分布规则,保障民众获得优质的和及时的信息与数据。(3)国家通过行政力量,实现信息、教育和就业资源的结合。

5.区块链对改变信息社会不平等的作用。因为区块链的技术支持,比特币在2008年全球金融危机后不久得以诞生。比特币的意义在于不仅提供了全新的peer to peer的支付手段,而且创造了一种全新的财富形态。过去十年间,有数千种可编程数字货币诞生,包括2019年风靡一时的Libra理念。历史证明,区块链核心架构趋于成熟,核心技术创新持续升级,初步形成区块链标准框架,有助于改变信息资源和算力资源分配和分布日趋不平的等现象,赋予民众数字身份,健全数字技术的安全和可信基础结构,形成新型加密资产。在这样的意义上说,区块链是信息不平等的一种救赎。

七、分布式存储[24]在大数据时代,数据要通过算力来实现,算力就成为数据时代最重要的工具。但是,只有算力还不够,数据必须存储。也就是说,数据、算力和存储是不可分割的三要素。数据成为生产要素,需要和算力和存储的结合。或者说,算力和存储成为生产要素的两个不可分割的条件。

1.自2017年,大数据的存储模式进入集中性存储和分布式存储并行的历史阶段。原因有三:(1)集中性和中心化存储所存在的问题,正在全面显现。(2)在2017年之前,分布式存储的硬技术和软技术并未成熟。(3)区块链技术亟待升级。(4)没有出现分布式存储的成熟案例。分布式存储结构的技术前提如图6.12所示。

图6.12 分布式存储结构的技术前提

2.数据存储的历史。在过去二三十年间,特别是在过去10年间,数据存储完成了两次转换。第一次是从经典的和传统的分布式存储转换到集中式的、中心化的云存储。人们的存储经历过不同的硬盘时代。因为数据越来越多,个人没有办法处理,使产生了集中式存储。云计算和云存储是中心化的。

3.数据存储和区块链。迄今为止,经典的或者古典的,分散性存储到云存储,或者集中性的存储,一个共同特点是非区块链存储。因为存储并没有得到区块链的支持,暴露出诸如安全性、私有性、便捷性、稳定性方面的系统性问题。所以,需要重新考虑和重新想象回归分布式存储,基于区块链的分布式存储。现在的分布式存储,是已经基于区块链的分布式存储,是与集中性存储逆行的存储模式。

4.数据非同质化特征决定分布式存储。数据存储从集中性到分布式存储的转变,是由数据特性决定的:(1)非结构性数据更天然地适合分布式存储。(2)结构性数据更适合集中性存储,非结构的数据自然适合分布式存储。而大量的数据是没有经过处理的、原始性的非结构数据。(3)不是所有的数据都要中心化,越来越多的数据需要存储在一种非中心化的状态中,需要区块链支持。(4)分布式存储,意味着没有人能够控制和改变数据存在的状态,是具有排他性的、更安全的存储。

5.传统的存储没有奖励机制。在传统存储模式下,无论是古典的个人存储,还是集中性存储,成本不断提高。集中的云存储需要付费。引入区块链的存储,包括奖励机制溢出效应,所有区块链支撑的分布存储,通过发行稳定币构建奖励机制。以比特币为代表的公链技术,奖励机制相对简单。

6.分布式存储中总供给和总需求的关系。在大数据时代,大数据会永无止境地指数增长和数量膨胀,算力和存储需要紧密配合。现在大数据产业规模基本达到500亿~ 600亿美元,在2024年会超过1000亿美元。无论如何,算力和存储所形成的产业占GDP的比重不可能是无限大的。比如经济价格均衡曲线图,纵轴是价格,横轴是数量。从左下角到右上角是供给曲线,从左上角到右下角是需求曲线,供给越多,价格越高,需求越少,交界点就是均衡价格。大数据存储同样存在需求和供给曲线,两个相互制衡变量之间存在一个均衡点。大数据分布式存储需求的不断扩大,必然推动和刺激存储,从软件到硬件,整个体系的扩大。反过来,存储扩大必然刺激需求,进而提高各种分布式存储的数字货币价值。

7.星际文件系统(Inter Planetary File System, IPFS)和分布式存储实验。IPFS提出在传统云之外备份重要数据和非结构性数据存储的技术方案,包括分布式存储平台,以及相对完备的商业模式,例如托管存储和算力,分布式存储IT提供商接受委托对数据进行计算,直接运营分布式存储,对外数据存储提供服务,等等。现在,并不存在着一个可以垄断分布式存储的协议或模式。支撑IPFS的存储数据中,如果存在大量的垃圾信息和无价值信息,那么终究需要大量的压缩和删减,从而避免分布式存储的“泡沫化”。现在的矿机或者芯片的短缺情况,自然会缓解,价格也会回落。

八、Web 1.0到Web 3.0的变迁[25]1989年,欧洲核子研究中心(CERN)研究员蒂姆·伯纳斯-李撰写了一份关于万维网(World Wide Web, Web)的计划书,并在1990年11月与比利时工程师罗伯特·卡里奥(Robert Cailliau, 1947—)共同将其整理成一份管理计划书,提出万维网的基础概念并定义了重要原则,即一个可以用“浏览器”(browser)查看的“超文本项目”(hypertext project)的“网络”(web),由超文本标记语言(HyperText Markup Language, HTML)、统一资源定位符(Uniform Resource Locator, URL)和超文本传输协议(HyperText Transfer Protocol, HTTP)作为技术基础。1990年年底,伯纳斯-李利用一台NeXT电脑作为万维网服务器,搭建起第一家网站info.cern.ch。到了20世纪90年代中期,网景浏览器(Netscape Navigator)等万维网浏览器的兴起,最终推动了Web 1.0落地,互联网时代正式来临。

1.Web 1.0和Web 2.0。从1989年到2005年,Web 1.0以读取服务器存储的静态网页为标志:(1)网站是静态的和只读的。(2)没有互动、参与或自动化。(3)用户创造和输入的内容极少。(4)网站所有者发布内容供人阅读。Web 2.0被描述为万维网使用方式与行为习惯上的范式转变。Web 2.0强调的是内容互动性、社交连接性与用户内容生成性,在全球范围内以社交网站Facebook和视频网站YouTube为代表。移动互联网与智能手机的普及更是助推了Web 2.0的传播。无论如何,Web 1.0和Web 2.0基于云的应用程序,如微软Exchange,以及Facebook、Twitter、YouTube和TikTok等社交媒体应用程序。这些应用程序可以吸纳新的功能,随着消费者需求的变化而得到功能上的更新优化。

2.Web 2.0和互联网经济的形成。从2005年至今,Web 2.0主导的新商业模式也广泛引发了行业变革,形成互联网经济和互联网社会。一方面,互联网大公司成为创新的潮流引领者,互联网允许用户创造他们的内容,用户数据是一种广告商品,社交功能是用户生活中不可或缺的一部分。另一方面,作为应用程序中心化的数据监护人,可以在未经用户许可的情况下收集和使用用户的数据;用户对其数据所有或使用几乎没有控制权,无法分享平台发展收益;平台所有者决定什么是合适的内容;数据泄露和隐私泄露等安全风险增加;还有无所不在的广告。更为严重的是,如果用户触犯了平台的标准,则会被禁止使用这些平台。

3.Web 3.0。Web 3.0是万维网演化的下一阶段,代表非中心化、开放和更多的用户效用成为核心观念。在2001年,伯纳斯-李讨论了“语义网”(Semantic Web)概念,那时计算机没有办法处理自然语言的语义,而语义网可以使得网页中有意义的内容形成特定结构,软件能够据此处理语义并完成复杂任务。Web 3.0概念超越了语义网。Web 3.0建立在无第三方信托(trustless)和无入网许可(permissionless)的开源软件基础上,因而其应用是非中心化应用(decentralized application)。在Web 3.0时代,计算机将借由自然软件处理技术像人一样处理语言,并用人工智能技术提高准确率。Web 3.0的优势体现在:用户拥有数据所有权;开放,无须信任,无须许可;Web 3.0比Web 2.0更加安全和私密,每笔交易必须在区块链上达成共识;用户参与利益的分配。例如,以太坊是世界上使用人数最多的公共计算平台,每个人都有存放数据资产的钱包账户,并可以通过区块链将资产转移到不同的账户。当智能合约检查到两个钱包账户都满足协议条款后,区块链交易得以完成。

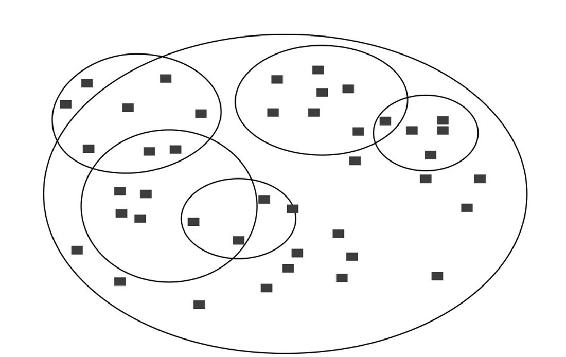

4.Web 3.0和非中心化组织。Web 3.0、区块链智能合约、区块链的非中心化,以及自治组织(Decentralized Autonomous Organization, DAO),存在强烈的耦合性。特别是,未来人类和智能机器人构成的社会和经济组织,创新数字经济的新范式,都需要以Web 3.0作为基础结构。现在风行的NFT(Non-Fungible Token)就是基于Web 3.0的一种价值创造实验。信任的多重网络见图6.13。

图6.13 信任的多重网络

5.Web 3.0面临的挑战。主要挑战来自:没有实现技术层面的可互操作;没有消除网络安全隐患;没有实现任何个人证明自己在数字世界的身份;以及没有建立明晰的与时代同步的法律、管辖权以确保Web 3.0对其用户足够安全,奖励其在非中心化平台的积极互动和行为,实现公平和正义。

九、科技资本的崛起和意义[26]1.传统资本和科技资本的本质区别。资本历史经历了从产业资本到金融资本,再到20世纪后期形成的科技资本阶段。VC就是科技资本的早期形式。科技资本和数字科技成为互动关系。美国硅谷和128号公路的高科技产业群的形成与发展,就是成功案例。进入21世纪,科技革命主导经济增长,改变产业构造,加速科技资本控制,并在传统的资本体系、资本形态中成为主导资本形态。

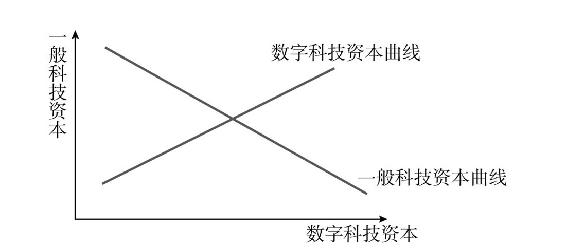

2.科技资本的构造。如图6.14所示,纵轴和横轴分别代表一般科技资本和数字科技资本,一般科技投资越来越明显地转移到数字科技投资,数字科技投资占科技投资的比重也出现了明显的上升。

图6.14 科技资本的构造

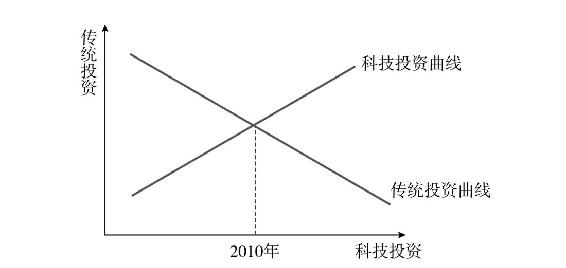

3.科技资本投资态势。如图6.15,纵坐标可理解为传统投资,横坐标可理解为科技投资,从左下角到右上角则为科技投资曲线,从左上角到右下角则为传统投资曲线。从现在的趋势看,科技资本投资已经远远超过传统资本投资。交叉拐点则大约在2010年左右。随着这种趋势和态势的不断强化,科技资本在资本形态中所占的比重将达到绝对优势。

图6.15 科技资本投资态势

4.高科技领域的先发优势。进入21世纪,科技成为一种群体性行为,若将纵向作为科技和R&D,横向作为技术的产业化,那么可以发现所有的成功企业都分布在45度线上面。要想在科技领域中获得超越,必须同时满足至少三个条件,即科学优势、技术优势和产业优势,并且在一个特定的行业与产品中完成最佳组合。此外,科技企业所形成的规模效应是难以超越的。科技企业的规模效应会产生溢出效应。溢出之后会产生科技资源空间,中小企业要在这个空间和生态中才能生存。任何中小企业都难以像过去传统企业那样轻易进入产业分工体系中。

5.科技资本包括数字资本投融资的难点和风险。科技投资最大的特征就是黑箱投资,存在与传统产业完全不同的困难:(1)科技是有生命力的。过去投资的是具体产品,现在投资的是有生命内涵的科技主体。库兹韦尔说过,科技存在其内在需求。在科技革命时代,人们很难短期内完全了解科技,科技发展不再受人的驾驭。所以,资本如何对待前沿科技,成为经济领域中最尖端且最有挑战的课题。(2)科技对经济活动的非中性影响扩大。在传统经济形态下,柯布-道格拉斯生产函数(Cobb-Douglas production function)具有代表性,该函数强调L(投入劳动力)和K(投入的资本),而μ是科技作为中性的随机干扰影响。但是,在科技成为生产中最为重要的部分的时代,科技中性的时代早已悄然结束,生产函数中科技因素应该放在第一位。(3)科技投资的可行性研究难以实现。随着科技基础研究风向的改变,此刻的前沿往往很快就会变成后沿。即使是在前沿的科学家都难以对前沿有清晰的认识。因此,最大的风险除了判断风险,还有科技本身演变和突变之后产生的风险。(4)科技投资回报率难以精准评估。科技资本的回报率可以迅速膨胀,也可以瞬间跌落。所以,科技发展会动摇传统资本模式,因为科技规律不是经济规律,经济规律的成本概念在科技领域将不复存在。未来的科技资本市场将会脱离传统资本市场。

更为革命性的投资模式将会出现,科技领域的融资模式会倾向于马斯克的模式,即用观念价值判断投资价值,而不再是根据所谓可行性报告模式。高科技资本投入的最重要标准和尺度将不是资本回报率,而是理念、道德高度和故事等新要素。

人类现在可以看到一道曙光,影响未来的将不是任意的科学家、投资者、企业家,而是大家的联合体。没有人能确定因为今天对,明天就会依然对。因为变化大、生命力强,科技正在加剧这个时代的不确定性。

十、“经济抽象”威胁经济抽象是一个值得重视的概念。现在人们所关注的“经济抽象”和归零威胁,主要局限于以太坊算力基础上的体系。所谓“经济抽象”,是指用户可以用其他代币向矿工支付交易费用,而不是用以太币来支付。如果这种方式流行起来,以太币本身价值将归零。

逻辑上,以太坊存在着归零的风险。可以想象以太币的价值归零的多种可能性和后果。如此宏大的体系,发生彻底崩塌,其场景会远远超过2020年3月黑色星期四对比特币的打击。就如何避免归零,以太坊做了非常重要的努力,构建了风险之间的防火墙。但是,所有的推动数字经济产业发展的机构和个体,都需要以理性态度避免所谓的“经济抽象”。

在数字经济高速增长的未来,“经济抽象”威胁很可能超越以太坊的边界,进入整个数字技术支撑的数字财富领域。现在已经能看到“经济抽象”正在悄然蔓延:众多的所谓加密数字货币、DeFi产品、NFT的价值归零。逻辑上,“经济抽象”可以发生在其他任何数字化的部门和领域。甚至可以想象,未来数字经济时代的真正潜在危机可能是发生在不同层次和不同程度的“经济抽象”。

总之,以ICT革命为先导,人类进入互联网时代。至少在过去四分之一世纪,互联网为人们提供了前所未有的联系和表达自己的机会,形成高速发展的数字经济,为数十亿人提供经济机会,人类从工业社会进入信息、知识、人工智能相融合的复杂社会,进入不确定性继续增大的未来。

[1].本文系作者在2020年5月—2022年在8次会议中的讲话。

[2].本节系作者于2021年4月23日在江苏南京溧水高新区管委会主办的“首届无想山财经峰会”上的会议发言。

[3].David Tilson, Kalle Lyytinen, Carsten Sørensen. “Research Commentary—Digital Infrastructures:The Missing IS Research Agenda”,Information Systems Research 21,2010,12(4):748-59, https://doi.org/10.1287/isre.1100.0318; Youngjin Yoo.“Organizing for Innovation in the Digitized World”,Organization Science 23,2012,5:1398-1408.

[4].Jonathan Zittrain.“Law and Technology:The End of the Generative Internet”,Communications of the ACM 52, 2019,1: 18-20, https://doi.org/10.1145/1435417.1435426; L. Barreto,A. Amaral, T. Pereira.“Industry 4.0 Implications in Logistics:An Overview”, Procedia Manufacturing,Manufacturing Engineering Society International Conference 2017,MESIC 2017, 28-30 June 2017, Vigo (Pontevedra), Spain, 2017,13: 1245-1252, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.045; Annabelle Gawer. “Chapter 3: Platform Dynamics and Strategies: From Products to Services”,Platforms,Markets and Innovation(Edward Elgar Publi-shing, 2009), https://doi.org/10.4337/9781849803311; David S. Evans, Richard Schmalensee. Matchmakers:The New Economics of Multisided Platforms(Harvard Business Review Press, 2016);Moshe Yonatany.“A Model of the Platform-Ecosystem Organizational Form”,Journal of Organization Design 2,2013,2:54-58,https://doi.org/10.7146/jod.7267;Yoo.“Organizing for Innovation in the Digitized World”.

[5].Llewellyn D. W. Thomas, Erkko Autio, David M. Gann. “Architectural Leverage: Putting Platforms in Context”, Academy of Management Perspectives 28, 2014, 2: 198-219, https://doi.org/10.5465/amp.2011.0105.

[6].Thorsten Koch, Josef Windsperger. “Seeing through the Network: Competitive Advantage in the Digital Economy”,Journal of Organization Design 6,2017,1:6,https://doi.org/10.1186/s41469-017-0016-z.

[7].Thomas Eisenmann, Geoffrey Parker, Marshall Van Alstyne. “Platform Envelopment”, Strategic Management Journal 32, 2011, 12: 1270-1285, https://doi.org/10.1002/smj.935;Evans,Schmalensee.Matchmakers;Ahmad Ghazawneh,Ola Henfridsson.“Balancing Platform Control and External Contribution in Third-Party Development: The Boundary Resources Model:Control and Contribution in Third-Party Development”,Information Systems Journal 23,2013,2:173-92, https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2012.00406.x.

[8].Yoo. “Organizing for Innovation in the Digitized World”; Gawer. “Chapter 3: Platform Dynamics and Strategies: From Products to Services”; Annabelle Gawer, Nelson Phillips. “Institutional Work as Logics Shift: The Case of Intel's Transformation to Platform Leader”, Organization Studies 34, 2013, 8: 1035-71, https://doi.org/10.1177/0170840613492071; Yonatany. “A Model of the Platform-Ecosystem Organizational Form” .

[9].摘自作者向台湾大学人文社会高等研究院提交的研究计划书《关于亚太地区数字化转型与分工格局的研究》中的内容。

[10].Rainer Drath, Alexander Horch. “Industrie 4.0: Hit or Hype? [Industry Forum]”, IEEE Industrial Electronics Magazine 8, 2014, 2: 56-58, https://doi.org/10.1109/MIE.2014.2312079.

[11].Thomas Bauernhansl,Michael ten Hompel,Birgit Vogel-Heuser.Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik(Wiesbaden:Springer Fachmedien Wiesbaden,2014),https://doi.org/10.1007/978-3-658-04682-8.

[12].Stephan Haller, Stamatis Karnouskos, Christoph Schroth. “The Internet of Things in an Enterprise Context”, Future Internet - FIS 2008, John Domingue, Dieter Fensel, Paolo Traverso. Lecture Notes in Computer Science (Berlin, Heidelberg: Springer, 2009), 14-28, https://doi.org/10.1007/978-3-642-00985-3_2; Sascha Julian Oks, Albrecht Fritzsche, Kathrin M.Möslein.“An Application Map for Industrial Cyber-Physical Systems”,Industrial Internet of Things: Cybermanufacturing Systems, Sabina Jeschke. Springer Series in Wireless Technology (Cham: Springer International Publishing, 2017), 21-46, https://doi.org/10.1007/978-3-319-42559-7_2.

[13].Fengwei Yang, Sai Gu. “Industry 4.0, a Revolution That Requires Technology and National Strategies”,Complex&Intelligent Systems 7,2021,3:1311-1325,https://doi.org/10.1007/s40747-020-00267-9.

[14].Shiyong Wang. “Implementing Smart Factory of Industrie 4.0: An Outlook”, International Journal of Distributed Sensor Networks 12, 2016,1: 3159805, https://doi.org/10.1155/2016/3159805; Klaus-Dieter Thoben, Stefan Wiesner, Thorsten Wuest .“‘Industrie 4.0' and Smart Manufacturing—A Review of Research Issues and Application Examples”, International Journal of Automation Technology 11, 2017, 1: 4-16, https://doi.org/10.20965/ijat.2017.p0004; Saurabh Vaidya, Prashant Ambad, Santosh Bhosle.“Industry 4.0 -A Glimpse”, Procedia Manufacturing, 2nd International Conference on Materials, Manufacturing and Design Engineering (iCMMD2017), 11-12 December 2017, MIT Aurangabad, Maharashtra, INDIA, 2018, 20: 233-38, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.034; Vasja Roblek, Maja Meško, Alojz Krapež. “A Complex View of Industry 4.0”, SAGE Open 6, 2016, 2: 215824401665398, https://doi.org/10.1177/2158244016653987.

[15].Yang, Gu. “Industry 4.0, a Revolution That Requires Technology and National Strategies”.

[16].Gary Gereffi.“Global value chains in a post-Washington Consensus world”, Review of International Political Economy 21, 2014, , 1: 9-37, [2014-01-02]https://doi.org/10.1080/09692290.2012.756414; Gary Gereffi, John Humphrey, Timothy Sturgeon.“The governance of global value chains”,Review of International Political Economy 12,2015,1:78-104, [2005-02-01]https://doi.org/10.1080/09692290500049805.

[17].Robert Hunter Wade.“What strategies are viable for developing countries today? The World Trade Organization and the shrinking of‘development space'”, Review of International Political Economy 10,2003,4:621-44, [2003-11-01]https://doi.org/10.1080/09692290310001601902; Frederick Mayer, Gary Gereffi.“International development organizations and global value chains”, Chapters (Edward Elgar Publishing, 2019), https://econpapers.repec.org/bookchap/elgeechap/18029_5f35.htm.

[18].Frederick W.Mayer, Nicola Phillips.“Outsourcing Governance: States and the Politics of a‘Global Value Chain World'”,New Political Economy 22,2017,2:134-152, [2017-03-04]https://doi.org/10.1080/13563467.2016.1273341.

[19].本节系作者于2020年5月11日为华阳新材料科技集团有限公司所作的讲解。

[20].德勤:《新基建战略规划及投资新机:新型基础建设投资机遇的初步解读》,2020年5月。

[21].本文系作者于2022年7月22日在“福建省数据要素与数字生态大会之数据治理应用与数据要素流通高峰论坛”活动上的会议发言。

[22].本节系作者于2021年12月13日在“大数据时代的危机与挑战——在DAO原则下构建分布式存储、分布式计算和分布式能源的未来”活动上的会议发言。

[23].本节系作者于2020年10月10日在“第十一届淼庐论坛”活动上的会议发言。

[24].本节系作者于2021年4月17日在数字资产研究院、重庆链存科技、零壹财经·零壹智库主办的“新基建分布式存储峰会”上的会议发言。

[25].本书所谈的Web 3.0包含智能语义网与基于区块链的数字身份、数字资产概念(Web3)。Web 3.0的概念最初由万维网的创始人蒂姆·伯纳斯·李(Timothy John Berners-Lee, 1955—)于2006年提出,他认为Web 3.0代表第三代互联网拥有“可读+可写+可拥有”的属性,是具有智能性、立体性、交互性的语义网。区块链出现后,Web 3.0的概念又发生了变化。2014年以太坊创始人之一、波卡链的创始人加文·伍德(Gavin James Wood,1980—)提出,Web 3.0强调互联网的去中心化、更加安全、让用户掌握自己的数字身份和数字资产。他们两位对Web 3.0的定义都强调了未来互联网用户的自主性。

[26].本节系作者于2022年6月10日在由《陆家嘴》杂志、零壹智库主办的“2022第一届中国数字科技投融资峰会:数字技术涌现与投资革新”活动上的会议发言。