伟大的湄公河畔(老挝,琅勃拉邦)

伟大的湄公河畔(老挝,琅勃拉邦)

由于没有从日本飞往老挝琅勃拉邦的直达航班,所以得中途转机。大多数人会将曼谷或河内作为中转地点。我自己是在河内住了一晚,当时有越南人一脸不解地问我:“你干吗跑到老挝去呢?”从他的话里可以读出言外之意:“老挝到底有什么,会是越南没有的呢?”

是啊,老挝到底有什么?这大概是个很好的问题。但就算这么问我,我也无法作答。你瞧,我不正是为了寻找那个“什么”,这才要动身赶到老挝去吗?而这,不就是所谓的旅行?

既然人家这么问,我便认真地想了想,结果发现自己对老挝这个国家几乎一无所知,而且迄今为止也没有特别的兴趣,甚至对它在地图上的位置都不了解。只怕您也差不多吧?我(相当随意地)这么猜测。

先看看几项维基百科式的事实:老挝是东南亚唯一的内陆国家,没有一块领土面朝大海,只怕玩冲浪的人很少吧。然而另一方面(或许不妨这么说)却有一条叫湄公河的大河,从南至北纵贯国土。这条河还是与缅甸和泰国之间的界河。国土面积约为日本的三分之二(大半是崇山峻岭与密林),人口是日本的二十分之一。国内生产总值大约相当于鸟取县经济规模的三分之一,被国际货币基金组织归类为“最不发达国家”。百分之七十八的国民从事农业……这么一说,您只怕还是一头雾水,根本没搞清楚那是个什么地方,对不对?我也是莫名其妙,因此只好亲自跑去看一看了。

我的目的地琅勃拉邦位于湄公河畔,是个颇为小巧的城市。与小城本身相比,只怕郊外的飞机场反而更大一些。如同玄关高大气派,而房间却很少的人家。似乎穿过客厅,拉开里面的门一瞧,就已经到后院了。

小城的人口有两万多。城里有数不清的——想必是能数得清的,只是确切数字不明——大小寺院遍布各处,通常被称为“佛都”。从前曾经是澜沧王国实际上的首都,出于国防上的理由(这个国家自古以来一直不得不考虑国防问题),十六世纪迁都万象,于是如今就像奈良一样,变成了具有宗教情趣的幽静的“古都”,是一座在外国游客中很有人气的城市。顺便一提,该城还被列入了“世界遗产名录”。那儿没有高层建筑和购物中心之类,没有星巴克、麦当劳,也没有停车计费器,甚至连红绿灯都没有。

因为寺院众多,僧侣当然也很多。身着鲜艳的橘红色僧衣、剃着光头的僧人们,在城里的每一条街道、每一个方向来来往往。他们非常安静地赤足行走,脸上浮出柔和安详的微笑,轻声细语地交谈。橘红色的僧袍配上缠在腰间的明黄色腰带,鲜明醒目。

多数僧人撑着伞,遮挡强烈的阳光,十分遗憾,那些伞大多是极其普通的黑色洋伞。我想,恐怕应该有人——比如说某个非营利组织或者海外援助机构的人——为他们制作一些与僧衣相配的橘红色的精美阳伞,或者与腰带相配的黄伞。这样的话,色彩会显得更统一,琅勃拉邦的风景肯定会比现在更让人印象深刻。而他们作为僧侣的认同感岂不是更加坚定不移了?就像养乐多燕子队的忠实球迷手拿绿色的伞精神抖擞地奔赴神宫球场一样。

或许那无懈可击的配色与朴素的信仰是互不相容的东西?一旦开始思考,虽然这原本是与我毫不相干的事情,可身在琅勃拉邦的日子里,伞的颜色始终萦绕脑际不肯离去。呃呃,大概是因为走在街头的僧侣便是如此之多吧。

在佛教信仰盛行的老挝,琅勃拉邦是个信仰尤其笃诚的城市。每天清晨五点开始,僧人们就出门托钵化缘去了。人们将糯米饭(称作“khao nio”)放进竹编的饭篮(称作“tip khao”),坐在路边,依次给每个经过的僧人施舍一份。普通人不能站在高于化缘僧侣的位置,也不能与他们四目相对(比如说踩着高跷来施舍是万万不可的)。必须在路旁正襟危坐,从下往上恭恭敬敬地递过去。这可是重要的礼仪。

僧人们以寺院为单位列队,光着脚陆续走来。前面说过,琅勃拉邦有为数极多的寺院,平均每一座寺院里大约有二十至三十位僧人归属门下。队列前端是地位高的僧人(偶尔也有聪明的狗狗在前面领路),队伍末尾则紧跟着和小学低年级的孩子年龄差不多的见习僧人。他们始终沉默无言,不说一句多余的话。一切都鸦雀无声。绝不会有僧人喋喋不休地说着什么“昨天达比修有①的投球好厉害”,当然也不会有僧人拿着iPhone查看短信。事关托钵化缘,大家都不苟言笑,认真得很。施舍的一方自然也不能不郑重其事。

街上的人们早早准备好糯米饭,静静地等候着僧人们列队沿街走来。这种仪式日复一日从不间断,我觉得实在麻烦,不过在清晨托钵出门的僧侣们琅勃拉邦,这已经成为人们日常生活中极其自然的一部分。老挝说起来是个社会主义国家,但是这种民间的佛教信仰却在超越了国家体制的地方,根深蒂固而又淡然自若地,像湄公河水永不断流那样,一如往昔地发挥着作用。我寻思“任何事情都是体验嘛”,也在凌晨天还没亮的时候端坐于路旁,给僧人们施舍糯米饭。嗯,尽管只是依样画葫芦而已,然而亲身做了一次,便能感同身受,不可思议地体会到了那种深深扎根于大地的力量,感受到它的货真价实。宗教家常说这一类话:“哪怕只是徒具形式的模仿,只要亲身坚持下去,有朝一日就会变成真实的。”说不定还真有这么一回事。

无论如何,这里与东京都港区相隔千里——不说大家也明白。假如您也有机会到琅勃拉邦来,请务必起个早,试着去体验一回“托钵化缘”。亲自坐在地上,向僧人们施舍糯米饭,其间便会有某种超出预想的东西,让您感受到不知该说是仪式的力量,还是“场域”的力量。

清晨托钵出门的僧侣们

就在琅勃拉邦小城前方不远处,湄公河名副其实地滔滔流过。琅勃拉邦在悠久的历史进程中,是由湄公河养育起来的城市。这条长长的大河纵贯老挝国土,滋养了土地,带来了丰富的水产,也成为珍贵的交通要道。不过,它绝不是一条平和安稳的河流。我来访问这座小城时正值旱季,水位按理说应该比平时低,然而穿行于山间的河流却狂野湍急,河水仿佛滂沱大雨刚刚停歇一般无比昏黄,混浊不祥。湄公河汇集各方支流,在下游汇成巨大的河流,河口附近形成了著名的湄公河三角洲。然而在这一带,河宽还只有一百来米(不过附近连一座桥也没建,人们依靠渡船往来于两岸之间)。站在岸边,眺望着一川泥水奔流不息,便会变得心绪不宁:那河底究竟会有什么?那儿住着怎样的生物?

我从琅勃拉邦旧王宫附近的码头搭乘叫作“长尾艇”的小船溯流而上,前往约莫二十五公里开外的上游,造访途中经过的小小村落,参观排列着无数佛像的洞窟,沿途经过了监狱(瞭望塔不祥地排排矗立)、纸烟厂、国王曾经的夏季别宫。由于水流极快,溯流而上与顺流相比,要多花两倍时间还不止。时不时地,还啪啦啪啦下起雨来,是个灰蒙蒙阴沉沉、凉意袭人的日子。虽说是东南亚,但毕竟地处内陆深山之中,冬季照样寒冷逼人,不是适合乘船旅行的天气。但拜其所赐,河流(恐怕)向我展示了与风和日丽的日子不同的一面。

我裹着派克大衣和防风外套,坐上那艘船,心不在焉地眺望着岸边被雨水润湿的密林景致,还有撞上障碍物后飞沫四溅的水流——小船巧妙地避让开这些地方,以及流过河面的形形色色叫不出名字的生活物资之际(还时常像被单调的引擎声诱惑一般,冷不丁地打个瞌睡),湄公河那深幽神秘、阴暗沉默的身姿,宛如濡湿的面纱一般,始终笼罩在我们的头顶,甚至有一种很想以“暗流汹涌”“真相莫辨”来表达的心情。湄公河宛如一种巨大的集体无意识,挖土掘地,到处扩充队伍,洪流横贯大地,并且把自己藏匿于深深的浊流之中。对大自然丰厚的恩惠生出的感触,和对大地的敬畏所带来的紧张,都融合在围绕着河川的风景中。

湄公河看来与河畔居住的人们的生活方式完全契合、紧密相连。这条宽广绵长的大河就是他们的生命线。在河边由于水位下降(湄公河水位涨退的落差甚至能达到十米左右)裸露出来的肥沃土地上,人们惜时如金地辛勤耕作。皮色黝黑、体格壮硕的水牛成群走来喝着混水。女人们双脚踏进水里捕捞河虾。还有生活在随处停泊的小舟上的人家,绳索上晾晒着的衣物被无声的细雨濡湿。四周茂密的森林里,可以看到正在狩猎的人们。狗儿吠叫,鸡群鸣噪,一对农民模样、个子不高的老夫妻划着一艘很小很小的船,与我们相交而过(大概是去哪里买东西)。人们就在这湄公河沿岸讨生活,意识和心灵似乎与奔流不息的河水共生共存。大多是听天由命的,然而有时又是坚忍不拔的。

在河流面前,或者说在河流之上,我们这些旅人无非只是匆匆过客,是幻影般的存在。我们来了,欣赏过风景又离开,仅此而已,甚至不会留下一缕痕迹。乘船溯流而上,我强烈地感受到了这一点。很快,我便生出一种奇妙的感触,仿佛自己这个实体正一点一点地,毫无缘由却又确凿无疑地变得稀薄起来。而且对我这种普普通通的日本人来说,那条河恐怕是太汹涌,而且又太混浊了。这样的河流,我迄今为止在任何地方都不曾见过。它在短短几天内便轻微地,然而又非常彻底地改变了我心中原有的河流的概念。

琅勃拉邦有几家出色的餐厅,是面向外国游客的雅致去处。我每天晚上在那里悠然地享用晚餐。那儿既有本地的老挝菜式,也有极为标准的西餐,葡萄酒单也算得上丰富。而且我觉得在味道上水平也颇高。琅勃拉邦有很多外国游客(不知为什么几乎都是白人,大半是长期逗留者),这样的餐厅遍地都有。我在那里点过好几次在湄公河里捕的鱼——至少菜单上是这么写的——做的菜肴。冰爽鲜凉的椰子汤和清蒸白肉鱼是我的至爱。

不过到了早上,漫步在沿河的大早市(就像京都的锦小路,热热闹闹地挤满了本地人),看到店头摆出的鲜鱼,我不禁倒吸了一口凉气,感觉到轻微的冲击:“哎呀,原来我每天吃的就是这种鱼?”因为湄公河里捕来的鱼,外观与平常在日本的鲜鱼铺里看到的竟相差十万八千里。要说面目狰狞可能有点夸张,但老实说,并不是“令人食欲大增”的样子。绝对不是。然而只要没有亲眼看到那模样,味道本身实在是绝妙。这个早市上到处是这类“让人既想看又不太想看”的趣味十足的野生食材,挤得严严实实。

还有一家店在叫卖串成一串、说不准是老鼠还是松鼠的东西,烤得焦黑酥脆。无论是老鼠还是松鼠,或者是别的东西——比如说拔掉了翅膀的蝙蝠之类,反正都不是勾起食欲的玩意儿。当然,如果闭上眼冒死吃下去,或许也和吃鱼时一模一样:“嗯嗯,这不是挺好吃的嘛?”……

不过一归一二归二,老挝菜还是很好吃的。我觉得正好处于越南菜和泰国菜之间,说不定还蛮对日本人的胃口。路旁老奶奶卖的烤粘糕,很像日本的“五平饼”,有种令人怀念的滋味,相当好吃。总之路边密密麻麻地挤满了各式大排档。各种各样的水果也卖得很便宜。以这类食品为主解决一日三餐的话,年轻的旅行者大概可以实惠地在这里过日子,况且还有许多类似出租房的简易旅馆。

但这次因为工作关系,实在抱歉——其实也没到需要道歉的地步——我住进了一家叫“安缦塔卡”的超级豪华的度假酒店。原本是二十世纪初由法国人建造的一家医疗机构(老挝曾做过法国约莫半个世纪的“保护国”),美丽安静,处处都既干净又有品位,还有个绿意盎然的巨大庭院,简直像置身于另一片天地,并附设巨大的游泳池,以及魅力十足的餐厅。

这家酒店每周都会邀请一次当地的优秀演奏家,在夜色下的泳池边为客人们演奏本地的老挝民族音乐,还有舞蹈表演。我原本以为是给游客听的安全无害的音乐,并没有当回事。谁知临场一听,却是韵味深长、真挚恳切的音乐——真是对不起啦。乐团最前排是木琴手,他运用八度音演奏法(与维斯·蒙哥马利一样),几乎像催眠术一般,无休无止地不断敲击出音阶来。这便是主旋律。在他身后,环绕着其他甘美兰乐手。他以单线演奏出与之抗衡的旋律。一开始,那条主旋律与对位旋律淡淡地并行,然而一旦敲击乐手加大力度,便渐渐开始叠入类似不协和音的乐段。我们大吃一惊。很快,在这非谐性中,甚至感受到了某种类似恍惚的轻微的疯狂。对位旋律乍听上去似乎随心所欲,仿佛在粗暴地寻衅生事,然而仔细一听,它无疑在深处与主旋律交缠在一起,绝对没有偏离基本音阶。听着听着,我想:“这不就是艾瑞克·杜菲嘛。”当那不协和音达到巅峰时,甚至可以从中感受到一种阴森可怖的气氛,仿佛中了邪一般。说成分裂不知是否恰当,在有些地方,意识与无意识的分界线渐渐变得模糊不清起来。在万籁俱寂的黑夜里,侧耳聆听这样的音乐,会痛切地感受到深深扎根于大地的力量。有幸邂逅这样渊源深厚的音乐,对我而言,是老挝旅行的收获之一。

后来我问了酒店的人,原来这位甘美兰主奏者(虽然都叫“甘美兰”,却与印度尼西亚的甘美兰打击乐不同,老挝的甘美兰是合奏者在主奏者身后围成半圆形)竟然是老挝排名前五的甘美兰演奏家!我估计他年事已高,看上去却精神矍铄。据说他平时不演奏时,竟然在社区里担任萨满巫师!果然如此,不出所料呀——难怪我当时就有这样的印象。音乐与巫术肯定在某些地方是根底相通的吧。

那位萨满巫师兼甘美兰乐手在我离开这家酒店之际,像唱歌似的念着悠长的咒语,往我的左手腕上缠白色扣绳,好似手链一般。实际为我扣上绳子的是两位担任助手的老奶奶,她们在演奏音乐时负责敲击类似鸣钟的乐器,同时还担任伴唱(像埃里克·克莱普顿背后伴唱的黑人女性一样)。这两位肤色黝黑、身材瘦小的老奶奶如同双胞胎,长得很像。萨满巫师最后对我说:“这在酒店吃的老挝菜晚餐是祈祷一路平安的咒符,三天之内不能解下来哦。”那扣绳想解也解不开(究竟是怎样一种系法),三天后在东京,我只得用剪刀剪断了它。其间,我就像逃亡的动物似的,手上一直缠着扣绳,在东京来来回回。而一看到扣绳,就会想起老挝来。

在酒店吃的老挝菜晚餐

在琅勃拉邦小城,你应该做的事情首先是巡游庙宇寺院。佛寺巡礼。这就像去京都和奈良一般,只是这座城市比起京都和奈良,规模要小得多,所以佛寺巡礼倒也不算太费力气的事儿。不管去哪里,几乎都能徒步走过去,如果走累了,随便找个带篷的三轮出租车坐上去就行(就是声音有点儿吵)。花上两天,著名佛寺应该就能看上一遍了。要是有个能详细解说历史典故的导游跟着,自然很方便,但就算对历史细节和宗教背景不太了解,也能凭着一本导游书,独自一人一边天马行空地想象,一边周游寺庙,也不乏乐趣。不如说,这样反倒能按照自己的节奏行动,只怕更从容自在。在这里,最为重要的——如果允许我直抒己见的话——总之是花时间慢慢游览。

在琅勃拉邦漫步,悠然自得地巡游寺院,我有了一个发现:平时生活在日本,我们看什么东西时,其实从来没有好好地看过。我们每天当然都会看很多东西,然而是因为需要看,我们才看的,并非因为发自内心地想看。这与坐在火车或汽车上,仅仅用眼睛追逐着一闪而过的景色相似。我们太过忙碌,无暇花时间仔细查看某样东西。渐渐地,我们甚至忘记了用自己的眼睛去看(观察)事物了。

然而在琅勃拉邦,我们却不得不亲自寻觅想看的东西,花时间用自己的眼睛去观察(唯独时间取之不尽用之不竭)。而且每一次,我们都得勤勤恳恳地动用现有的想象力,因为那不是能随意套用现成的标准与窍门,像流水作业般处理信息的场所。我们不得不剔除先入之见,观察种种事物,自发地想象(有时是妄想),推测前后情况,把信息一一对应起来,从而做出取舍抉择。因为是平时未曾做惯的事情,一开始可能相当累人,然而随着身体熟悉了当地的空气,意识适应了时间的流淌,这样的做法会变得越来越有趣。

我在琅勃拉邦小城里看到了形形色色的东西。从寺院微暗的伽蓝精舍里供奉的无数旧佛像、罗汉像、高僧像,以及不明其意的种种塑像中,找出自己喜欢的东西来,是一件非常有趣的事情。倘若只是粗粗一看便匆匆而过,仅仅会觉得“有好多佛像嘛”,便算完事了,但如果假以时日,聚精会神逐一欣赏的话,就会发现每一座塑像都有各不相同的表情与姿势。

偶尔还会遇上仿佛为我量身定制的、魂魄都要被勾去的塑像。遇到这样的塑像时,就会忍不住打声招呼:“哟,你这家伙居然在这里啊!”多数都是颜料斑驳,表面发黑,边边角角缺了一块。其中还有鼻子和耳朵整个儿不见了踪影的。然而他们在微暗之中从无怨言,目不斜视,不问雨季旱季,只管默默地、无声无息地任时间流逝而去。如此经过一百年、两百年。我感觉与其中的几座塑像虽然沉默不语,却能心心相通。给人的这种温柔亲近之感,大概与西欧教堂的气氛大不相同。西欧的教堂有一种让参观者臣服脚下、心生庄严之感的氛围。这当然也令人惊叹,但在老挝的佛寺里却感觉不到这种“自上而下的催人折腰的压力”。

虽然不太清楚详细的情形,但老挝人似乎一有事情就向寺庙敬献塑像。有钱人敬献高大华美的塑像,穷苦人就敬献小而朴素的塑像。在这个国度,这似乎是信仰的体现,因而有许许多多的佛像和塑像汇集到寺庙里来。仔细一找,不知为何,其中还当真存在与我有私人联结——只能如此视之——的东西。我能以多余的时间和自己的想象力,在那里点点滴滴地拾起类似自身碎片一般的东西。真有些不可思议。世界是那般广阔无垠,而同时,它又是一个仅靠双脚就能抵达的小巧场所。

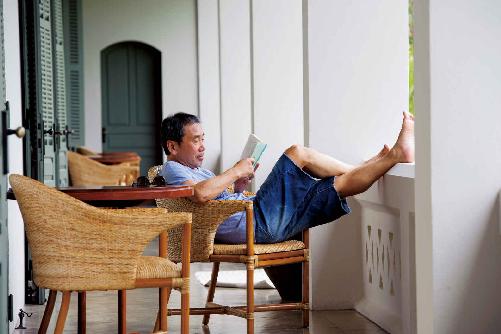

在能看见中庭的门廊里悠闲地读书

总而言之,琅勃拉邦小城的特征之一,就是那里充满了故事。几乎都是宗教故事。寺庙的墙上密密麻麻地绘满了故事画。每一幅都颇为奇妙,似乎大有深意。我向当地人请教:“这幅画是什么意思?”大家都会抢着解说那故事的原委:“啊,这个嘛……”每个(宗教性的)故事都很有趣。首先让我感到吃惊的,是如此之多的故事,人们竟然全都熟记于心。换句话说,如此之多的故事都集中存储在人们的意识中。这个事实首先感动了我。以这样存储起来的故事为前提,共同体得以建立,人们得以牢牢地团结在地缘关系中。

要确定宗教的定义,是一件非常困难的事情。或许可以说,这种固有的“故事性”成了认识世界的框架,发挥着作用,这也是宗教被赋予的一种基本职能。千真万确,没有故事的宗教是不存在的。而且那(追本溯源)是不需要目的、不需要他人解读的纯粹的故事。因为宗教这东西是规范与思维的源泉,与此同时,不,在此之前,它作为故事的(换句话说是流动意象的)共有行为,注定又是自生性地存在着的东西。也就是说,它自然地、无条件地被人们共享这件事,对灵魂而言是重于一切的。

我一面巡游琅勃拉邦小城的寺庙,一面左思右想,思考着这样的问题。尽管算不上是思索,脑子里却不知不觉地这样思来想去,大概是因为时间富余吧。

走进小巷里的一座小庙,看见那儿有一尊小小的猴子像,正恭恭敬敬地将类似香蕉的东西献给一位高僧。不对,那也许不是香蕉,总之是从热带雨林里采摘的食物。不管怎样,猴子像不太多见,加上这猴子又非常生动可爱,我便问本地人:“这是个怎样的故事?”据他说,这位高僧在热带雨林中进行严格的断食修行,颇有成果,眼看就要开悟,进入圣人之境了。可是猴子看到他的苦状,非常同情:“这么了不起的大和尚竟然饿肚子,好可怜!”便送来了香蕉(之类),递给他说:“大和尚,请吃这个。”就是这样一个故事。自然,高僧郑重地谢绝了猴子的好意。断食意味着什么,猴子是理解不了的——我也有点理解不了。不过,真是只值得称赞的猴子啊。可是那位和尚有没有成为圣人呢?这个我没问,所以不得而知。

反正我对这尊猴子像格外喜欢,到那座小庙去了好几次,从各种角度观赏猴子的姿态。大概是因为时间绰绰有余吧。那座小庙里总是有两三只大狗,百无聊赖地睡着午觉。它们的时间好像也绰绰有余。

我在这座小城里遇到的人,个个都笑容可掬、温文尔雅,说话轻声细语,信仰坚定,主动向托钵的僧人布施食物。他们爱护动物,街上到处都有许多狗和猫,优哉游哉自由自在,大概也没什么精神压力。狗儿们面容柔和,几乎一声也不叫,那模样看上去甚至让人觉得是在微笑。美丽的九重葛仿佛水量丰沛的粉色瀑布,在街角缤纷地盛开。

然而只要踏出小城一步,那里就有泥浆般混浊的滔滔奔涌的湄公河,奏响于沉沉夜幕之中的土生土长的音乐。黑色的猿猴们游荡在密林之中,河里(可能)成群地潜伏着我们从未见过的奇形怪状的鱼儿。

登上位于琅勃拉邦小城正中的普西山(得徒步爬上三百二十八级陡峭的台阶),可以遥望在葱茏密林间蜿蜒蛇行的湄公河。站在那里纵目远眺这条大河,与站在岸边就近观察时的印象截然不同。夕阳映照下,这条闪耀着金光的河流圣洁地抚慰着人们的心灵。那里似乎有一种流逝的时光放缓了脚步般的宁静。暮色渐深,佛塔上方开始闪现白色的星光。鱼儿们在河底准备安眠——如果湄公河的鱼儿是在夜里睡觉的话。

“老挝到底有什么呢?”对于越南人的这个疑问,我眼下还没有明确的答案。要说我从老挝带回来了什么,除了少数土特产,就只有几段光景的记忆了。然而那风景里有气味、有声音、有肌肤的触感。那里有特别的光,吹着特别的风。人们的说话声萦绕在耳际,我能回忆起那时心灵的颤抖。这正是与寻常照片不同的地方。这些风景作为唯独那里才有的东西,至今仍然立体地留存在我的心里,今后大概也会鲜明地留存下去吧。

至于这些风景是否会起到什么作用,我并不知道。或许最终并没有起什么作用,仅仅是作为记忆而告终结。然而说到底,这不就是所谓的旅行?这不就是所谓的人生?

①著名日籍男子棒球运动员。