一、明末以来外国人的汉语注音、拼音

中国语文现代化的直接动机是中国在中日甲午战争中惨败(见后文“中国第一快:切音字运动”),而其学术渊源还可以回溯到明末耶稣会在华传教士对汉字的注音。

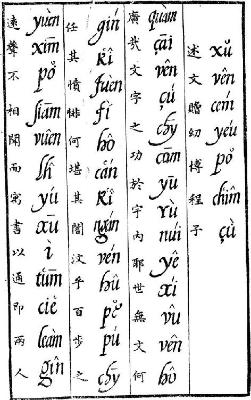

意大利耶稣会传教士利玛窦(Matteo Ricci,1552~1610)为方便同行学习汉语,用罗马字给汉字注音,于万历三十三年(1605)出版了《西字奇迹》。书已亡佚。明代程大约《程氏墨苑》收有利玛窦所作《信而步海疑而即沉》(见《潮流图》)《二徒闻实即舍空虚》《媱色秽气自速天火》三篇宗教故事和给程氏的赠言《述文赠幼博程子》(图58),并插图四张。四篇文章和部分图题图注是汉字与注音并排。据罗常培先生分析,利玛窦的注音方案有26个声母,44个韵母。

图58 利玛窦《述文赠幼博程子》(局部)

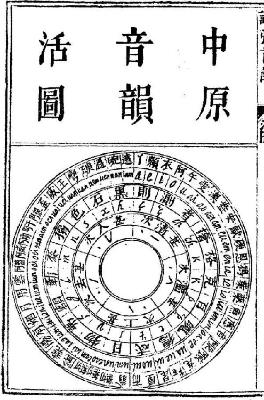

利玛窦1610年在北京逝世。同年法国耶稣会传教士金尼阁(Nicolas Trigault)来华传教。金尼阁改进利玛窦的注音方案,于1626年出版了《西儒耳目资》。这是罗马字注音的汉字字汇,供西洋读书人(西儒)学习汉语之用。其方案包括“字父”(声母)20个,“字母”(韵母)50个。“父母相会”,“字子”(音节)就生成了。参见图59。

图59 《西儒耳目资》声韵表

这种音素化的注音方案比等韵图更为条理明晰,对当时的中国音韵学家如方以智、杨选杞、刘献廷等有很大启发。杨选杞读后,在《声韵同然集》中感叹:“吾阅未终卷,顿悟切字有一定之理,因可为一定之法。”(转引自《罗常培文集》第3卷8页)

明汪廷讷《坐隐弈谱》中有很多名人题赠,其中有罗马字拼音短文一则,没有汉字对照。汪氏说是利玛窦给他的赠言,并附上自作酬答诗一首。陈垣先生考证为汪廷讷伪作,乃剪裁前面四篇材料拼凑而成,其实词句不通,“殊可笑也”。(《明末罗马字注音文章》38页)

2.教会罗马字鸦片战争(1840~1842)后,基督教在中国广泛传播。当时民众识字的不多,且方言常常有音无字。所以教会翻译《圣经》、出版读物时干脆用罗马字拼写方言,并用于扫盲。这就是“教会罗马字”。19世纪末20世纪初为全盛期,至少有17种方言用罗马字拼音出版过《圣经》。

教会罗马字在东南沿海地区广泛流行。最早的方案见于基督新教第一位来华传教士、英国人马礼逊(Robert Morrison,1782~1834)所编《中文字典》(1815~1823),他1807年到广州传教。厦门的“话音字”则形成于1850年;1921年闽南教区出版读物近14.7万份,其中5万份用方言罗马字。(倪海曙《中国拼音文字运动史简编》11页)1851年,后来任京师同文馆、京师大学堂总教习的丁韪良(William Alexander Parsons Martin,1827~1916)从厦门到宁波,制订了宁波话罗马字方案,影响也很大。

天主教会也有类似的工作和成果,如“辣体汉字”,不过影响要小得多。

1912年中华民国成立,次年公布注音字母,此后教会罗马字就慢慢衰落了。

3.威妥玛式和邮政式威妥玛(Thomas Francis Wade,1818~1895)1867年出版的《语言自迩集》是一套供外国人学习北京话的教材。书中的汉语注音方案被称为“威妥玛式”,曾在邮政、海关、图书编目等领域广泛应用,至今欧美图书馆仍有沿用的。威妥玛曾任上海海关第一任外国税务司、英国驻华公使,1888年受聘为剑桥大学第一任汉学教授。

1906年,在上海召开的帝国邮电联席会议决定,邮政系统中的中国地名拉丁字母拼写,基本以翟理斯(Herbert Allen Giles,1845~1935)所编《华英字典》为准,而省略附加符号。是为“邮政式”。翟理斯是威妥玛的学生,《华英字典》的拼音实际上是威妥玛式,但地名往往依当地方言拼写,或沿用习惯拼法。