三、韵书

作韵文要押韵,韵书就是供人查找押韵字的字典。编排方式大体是以韵母为中心,从声、韵、调三个维度分类(各家分类次序不一),最终把同音字汇集在一起,并略加注解。韵书包含了丰富而系统的汉字声韵调信息,韵书的出现是音韵学从注释学中分离出来成为独立学科的标志。据史书记载,最早的韵书是三国魏李登的《声类》,后有西晋吕静的《韵集》,唐代以前都已失传。

六朝诗文重形式,“永明体”“齐梁体”都特别讲求声律。当时沈约等人发现了汉字声调的规律,应用于创作,并为此编纂字典。所以这个时期“音韵锋出”,类似韵书的著作有二十多种,现在都已失传。

隋开皇初年,陆法言等人对当时流行韵书“各有土风,递相非笑”“互有乖互”的混乱局面不满意,于是编纂了以审定字音为主要动机的《切韵》。

1.《切韵》《切韵》成书于隋文帝仁寿元年(601),是中国传统语言学中划时代的著作,是中古音韵学的主要研究对象。

公元581年杨坚统一中国,建立隋朝。隋开皇(581~600)初年,刘臻、颜之推、卢思道、李若、萧该、辛德源、薛道衡、魏彦渊八位有影响的文人共论音韵,鉴于汉语古今南北的差别和前人韵书的乖互,决定重编一部能沟通古今、南北的韵书,作为全国文人审音辨韵的根据。当时只是粗略讨论,由二十岁出头的陆法言(562~?)做记录。后来陆法言广泛参考诸家音韵、古今字书,继续编撰,最终编成《切韵》一书时,已经过了近二十年。《切韵》行世后影响很大,到唐代时更成为科举评价的标准,以至于此前的韵书渐渐湮没无闻了。

《切韵》分193韵,收11000余字,分平声二卷,上、去、入各一卷,合计五卷。

实际上,《切韵》是以当时的洛阳音为基础的,同时吸收了古音和各地方音的一些特点。它反映的并非一时一地的实际方音,而是经过审音、正音后的标准通用官话语音,是当时文学语言的语音、读书音。

《切韵》原书已经失传,仅存序言一篇(见后文)。20世纪初在敦煌石室发现一些唐写本和五代刻本韵书残卷,有几种跟《切韵》原本比较接近。1947年发现的明代宋濂跋唐写本王仁昫《刊谬补缺切韵》则是最为完整的。

切韵·序

[隋]陆法言

昔开皇初,有仪同刘臻等八人,同诣法言门宿。夜永酒阑,论及音韵。以(古)今声调既自有别,诸家取舍亦复不同。吴楚则时伤轻浅,燕赵则多(涉)重浊;秦陇则去声为入,梁益则平声似去;又“支、脂、鱼、虞”共为一韵,“先、仙、尤、侯”俱论是切。欲广文路,自可清浊皆通;若赏知音,即须轻重有异。吕静《韵集》、夏侯泳《韵略》、阳休之《韵略》、周思言《音韵》、李季节《音谱》、杜台卿《韵略》等,各有乖互。江东取韵与河北复殊。因论南北是非,古今通塞,欲更捃选精切,除削疏缓。萧、颜多所决定。魏著作谓法言曰:“向来论难,疑处悉尽,何(为)不随口记之。我辈数人,定则定矣。”法言即烛下握笔,略记纲纪。(后)博问英辩,殆得精华。于是更涉馀学,兼从薄宦,十数年间,不遑修集。今返初服,私训诸弟子,凡有文藻,即须明声韵。屏居山野,交游阻绝,疑惑之所,质问无从。亡者则生死路殊,空怀可作之叹;存者则贵贱礼隔,已报绝交之旨。遂取诸家音韵,古今字书,以前所记者,定之为《切韵》五卷。剖析毫氂,分别黍累。何烦泣玉,未得悬金。藏之名山,昔怪马迁之言大;持之盖酱,今叹扬雄之口吃。非是小子专辄,乃述群贤遗意。宁敢施行人世?直欲不出户庭。于时岁次辛酉,大隋仁寿元年也。

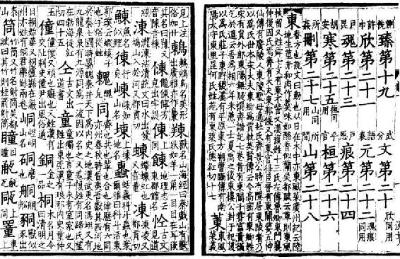

2.《广韵》到唐代,很多人对《切韵》进行增补、修订,有些仍沿用旧名,也有叫《广切韵》或《刊谬补缺切韵》的。天宝年间孙愐等增补了3500字,并改称《唐韵》。北宋真宗大中祥符元年(1008)在《唐韵》基础上再次增订,增加一万多字,称《大宋重修广韵》,简称《广韵》(图52)。后来印刷术发展,《广韵》得以广泛流行,《切韵》原本就失传了。从此直到民国初年,人们说《切韵》时其实指的是《广韵》。

图52 《广韵》(四部丛刊影印宋刊巾箱本)

从《切韵》到《广韵》,字数、注释有大幅增加,韵数、分韵、反切用字稍有变化,但体例和所反映的语音系统基本没有变。

编《广韵》时还编了一个简缩本以便使用,叫《韵略》,今已失传。

3.从《集韵》到“平水韵”《广韵》所反映的语言与当时语音已经不和。所以北宋仁宗景佑四年(1037),丁度、贾昌朝等奉敕增修《广韵》,按当时语音大量改动反切,并补充注释,增加27000多字,总字数已达53000多(合并多音字、重复字后实有40000多)。因为收字很全,所以称《集韵》;又因注释丰富,成了一部不可多得的字典。《集韵》音系已经不同于《切韵》音系了。

景佑四年(1037),宋朝最后一次大规模修订韵书,编成新的《集韵》和《礼部韵略》。《礼部韵略》是在《集韵》原有缩略本《韵略》基础上修订的,是当时科举取士所用的官韵标准。该书收9590字,大大少于《广韵》,解释也尽量简略。因礼部负责科举之事,所以改名《礼部韵略》。今已失传。

金中叶后出现了几部有革新精神的韵书。韩道昭的《五音集韵》(1212)基于当时的北方方言,把《广韵》《集韵》的206韵合为160韵,每韵按三十六字母排列。其后王文郁的《平水新刊韵略》(1229)、刘渊根据《礼部韵略》所编《壬子新刊礼部韵略》更把《广韵》《集韵》206韵分别并为106韵、107韵。明清两代官韵即是106韵,称“平水韵”,甚至当代写古诗的人还有依据平水韵的。

4.《中原音韵》元代最重要的韵书是周德清(1277~1365)的《中原音韵》(1341),它是当时北曲用韵的规范。

《中原音韵》彻底摆脱《切韵》至平水韵的传统,而基于当时以大都为中心的北方方言的语音实际。比如传统的平、上、去、入四声变为阴平、阳平、上声、去声,即平分阴阳,浊上归去,入派三声。这反映了隋唐到元代最重要的语音系统变化:全浊声母和塞音韵尾消失。《中原音韵》音系已经很接近现代汉语普通话的音系。

《中原音韵》在历史上一直受轻视,直到20世纪国语运动兴起后才逐步得到重视。1913年国音统一会审音,最初还是按《切韵》至平水韵的“读书音”(国音)传统,后因东南各省教育界极力反对,才改成《中原音韵》的“京音”传统,这就是著名的“国音京音”之争。

如今《中原音韵》是近代汉语语音共时研究的主要依据。