仪式和郊游

公元前5世纪曾侯乙的筵宴情景如何我们不得而知,相关的文字资料未能保存下来。然而,中国最古老的诗歌总集《诗经》中却不断出现对各种庆典晚会的描写。在《诗经》的三百零五首诗中有宫廷仪式典礼上吟唱的赞歌,讲述历代传奇的宫廷诗,还有的则是民歌、劳动号子、针对贵族的怨歌或优美的爱情诗。很多诗中描写了祭祀仪式及歌舞,甚至包括乐队奇妙的声音——编钟、编磬、笛鼓声与刺耳的笙和弦乐器清澈的调子混合在一起。

当时以至后来的乐师往往都是盲人,正如《周颂·有瞽》中所唱:

有瞽有瞽,在周之庭。

设业设虡,崇牙树羽。

应田县鼓,鞉磬柷圉。

既备乃奏,箫管备举。

喤喤厥声,肃雍和鸣,先祖是听。

我客戾止,永观厥成。

除了以前提到过的乐器外,还有另外两种乐器,即那个像敞开的箱子一样用来示意音乐开始的乐器,和那个用来终止音乐的卧虎形状的木箱——敔(yǔ)。

此类庆典音乐并非所有人都欣赏。许多人认为它冗长无聊,不论你喜爱与否,都得坐在那儿洗耳恭听。《诗经》中有首长诗抱怨的正是一些仪式典礼上因客人饮酒过度而混乱不堪。起先他们还挺清醒地坐在那儿,言行举止都还得体,但酒醉之后就判若两人。来客从席上站起来,衣冠不整,四处乱跳,又喊又叫,打翻杯盏,不知所行、不知所云。而如此情形于他人自然感到尴尬,于是他们试图干预,以恢复秩序。好了!行了!别再喝了。但是,醉酒者却继续歌之舞之。(《小雅·宾之初筵》)最好他们在喝醉的时候就离开,于人于己都为上策。

古时即便是宫廷音乐也并非总是高尚而风雅的。人人在那儿寻欢作乐,自然想以轻松的音乐助兴。当然,日常生活中,音乐的应用也是很普遍的。《诗经》的第一首诗描写的就是以琴瑟钟鼓讨好一位年轻女子。在另一首诗《小雅·鹿鸣》中则是一群人带着满篮的野餐食物去野外郊游。就像现在的人带着吉他那样,古时的中国人带的是古琴和瑟。

呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

吹笙鼓簧,承筐是将。

…… ……

鼓瑟鼓琴,和乐且湛。

我有旨酒,以燕乐嘉宾之心。

相似的情形我们在另一首婚礼祝酒歌《小雅·车舝》中也可读到。一名年轻的男子为见到他的恋人,驾着马车疾驶过茂密的森林:

虽无旨酒……虽无嘉肴……

虽无德与女,式歌且舞。

…… ……

高山仰止,景行行止。

四牡 ,六辔如琴。

,六辔如琴。

觏尔新婚,以慰我心。

然而,生活就我们所知并非总是美酒鲜花。有《小雅·鼓钟》诗中有个女人哭着、走着、哀悼着远征北方而不得归的丈夫。诗中将其悲伤伴以古琴的奇异音韵:

鼓钟将将,淮水汤汤,忧心且伤。淑人君子,怀允不忘。

鼓钟喈喈,淮水湝湝,忧心且悲。淑人君子,其德不回。

鼓钟伐鼛,淮有三洲,忧心且妯。淑人君子,其德不犹。

鼓钟钦钦,鼓瑟鼓琴,笙磬同音。以《雅》以《南》,以籥不僭。

另一首诗中《鄘风·定之方中》有人——按瑞典学者高本汉的说法是一位天子,还有一说是一个被驱赶的民族——修建了一座宫殿和新城,四周种满了栗树、榛树、梓树、梧桐和漆树,为琴和瑟的制作提供材料,这一点诗中确实曾经提及。

梓木至今仍然被用作古琴的底部,桐木用作琴面,而从漆树获取的生漆则是使古琴音色密集的必备之物。因为这首诗出自公元前600年前,更能说明古琴的历史可以追溯到遥远的古代,而古琴在社会中又是有着何等举足轻重的地位。

在《诗经》中古琴被提到十次,瑟十一次,有趣的是其中有八次古琴和瑟是被同时提及的。仅此即足以使“琴瑟”这一概念在很早期就包含着“紧密相连、同韵、统一”的意义,至今“琴瑟”还用来形容美满和谐的婚姻:“琴瑟之乐”“琴瑟和好”“琴瑟调和”等等,如《诗经》中第164首诗《小雅·常棣》中所唱。而“琴瑟不调”,则形容婚姻关系之不和。

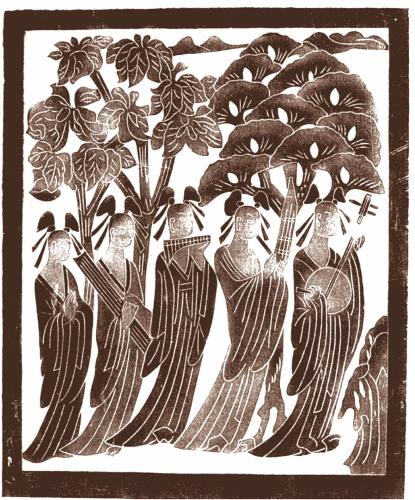

舞琴女子。北魏墓雕拓片