第15章 “山姆大叔”的历史罗盘 墨西哥的挑战

墨西哥的挑战

当21世纪第二个十年,美国人将战略重心从阿富汗和伊拉克转移到亚太时,似乎将墨西哥遗忘在了历史的街角。作为一个与美国有着3 000多公里边境的国家,毒品、犯罪、人口激增正在将这个国家一步步推向深渊。即使麦金德将墨西哥与美国和加拿大一起定义为“世界岛”周围最关键的大陆卫星国,但日渐模糊的美墨边境已经为美国的未来埋下了诸多隐患。

墨西哥到底是美国体面退出历史舞台的出口,还是美国重塑“新世界”核心地位的救命稻草?作为海洋性的欧洲与大陆心脏地带之间的独立缓冲国,这个国家将会怎样影响西半球甚至整个世界的平衡?

已 故牛津大学历史学家休·特雷弗-罗珀(Hugh Trevor-Roper)在1972年写道,在历史学研究领域,没有任何一批学者比法国所谓的年鉴派(Annales)有更大的“产出效应”。该派于1929年由吕西安·费夫尔(Lucien Febvre)和马克·布洛赫(Marc Bloch)创建,因为他们经常在巴黎一份名为《经济·社会·文化年鉴》(Annales d'histoire economique et sociale )的期刊发表文章而得名。在这些法国历史学家中,最重要的代表人物是费尔南·布罗代尔。

布罗代尔于1949年发表代表作《菲利普二世时代的地中海与地中海世界》(The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II ),书中重点强调了地理学、人口学、物质和环境因素,开创了历史著述方面的新天地。布罗代尔把自然因素引入了历史学,对丰富这门学科产生了不可估量的影响,同时还恢复了地理学在学术界应有的地位。他这部两卷本巨著最令人印象深刻之处,在于大部分书稿写自第二次世界大战期间,当时他是一名德国囚犯。

在布罗代尔宏大的叙事画卷里,永恒不变的环境力量造就了延绵几十年乃至几个世纪的持久历史趋势。因此,如果不纠结于具体细节,我们关心的各种政治事件及局部战争仿佛是天注定的。布罗代尔告诉我们,欧洲北部的森林土壤富饶肥沃,那里的农民不需费什么力气就能大有收获,因此北欧社会与地中海沿岸地区相比更自由,也更有活力;地中海沿岸土地较为贫瘠,农民生活缺乏保障,这也使专制的寡头统治得以实现;此外,被榨干养分的贫瘠土壤加上变化不定的气候和频繁的天灾,也促使希腊人和罗马人不断征服探索。我们曾自欺欺人地相信人完全能掌控自己的命运,布罗代尔则告诉我们,越是意识到自己的局限性,就越有动力尽可能地影响事情的结果。

布罗代尔的“长时段”在布罗代尔的地理罗盘上,地中海被标注为一个靠近撒哈拉大沙漠的海洋综合体。因此,他恢复了北非在地中海研究中的突出地位,并为我们提供了当代工人大移民的时代背景,他们从地中海南部的伊斯兰海岸迁徙到了北部以基督教为主导的地区。虽然在布罗代尔的故事里西班牙统治者菲利普二世经常是主角,但全书主旨并非在于个别历史人物如何克服艰难险阻。相反,他所讲的是在客观而深刻的结构性力量中,特定人物及其所处的社会如何得到巧妙塑造。在这个气候变化的时代,日趋变暖的北冰洋开启了商业交通的契机,而海平面的潜在上升,对于沿岸的第三世界热带国家来说无异于灾难降临;此外,是否拥有石油和其他能源性商品,正在从根本上重塑世界政治。现在,阅读布罗代尔史诗般的地域决定论著作的时机已经成熟,至少,它可以为我们所处的时代提供文学上的情境:这个星球正在迎来一个新的时代,水资源日益匮乏,日趋拥挤,资源稀缺和环境问题不断引发各种社会事件。

特雷弗-罗珀写道,布罗代尔和其他年鉴派人物的成就在于“把地理学、社会学、法律、思想引入一条宽阔的历史长河,使之得到丰富、更新和强化……毕竟,地理、气候和人口决定了通信、经济和政治组织”。布罗代尔与麦金德、斯皮克曼或马汉不同,他没有专门的地缘政治理论供我们探讨,但他取得的成就更大,因为他不仅是地理学家或战略家,还是一位历史学家。他的叙述有一种上帝般的特质,把人类生存的每一个细节都绘画在自然的帆布上。如果地理学某一天与文学相近,那一定是布罗代尔的杰作。从某种意义上说,他是迄今为止所有战略思想家的集大成者。

牛津大学考古学家巴里·坎利夫指出,布罗代尔对于历史认识方法的代表性贡献,或许是他提出了“时间波长变化”的概念。在这个概念的底部是“长时段”(longue duree),即地形地貌缓慢地、不为人察觉地发生变化的地理时间段,在这个阶段,景观既有变化的能力,又受到一定限制。在此之上是波长较短的“中期周期”,布罗代尔称之为“中时段”(conjonctures),即人口统计、经济、农业、社会、政治上的系统性变化。坎利夫解释说,这些基本上都是“集体的力量,是客观的,时间限定通常不超过一个世纪”。“长时段”和“中时段”表现出人类生活的大部分隐藏着的“基本结构”,而我对地理的研究和考量,所要突出的正是这些基本结构。

布罗代尔把最短的周期称为“历史小事件”(l'histoire evenmentielle),即政治和外交的每日流水账,这是媒体报道摄取的主食。他用大海作比喻:在海底最深处,庞大的水体缓慢流动,收留承纳万物;再往上面是潮汐涌动以及漩涡暗流;而最终浮在海面上,用坎利夫的话说,是“惊涛拍岸的瞬间,浪花四溅,转瞬即逝”。

由于布罗代尔的很多分析过程基于客观的时间框架之上,特别是鉴于气候变化及其对特定区域的影响,要臆测地缘政治将如何展开是不可能的。比如说,要谈论美国和欧洲一两百年后的关系是荒谬的,因为还有相当多的影响因素尚未浮出水面。布罗代尔鼓励我们不妨从远处旁观,以便平心静气地认识到自己的弱点。展卷阅读时,21世纪第一个十年最重要的事件就会跃入我们头脑中,类似问题无可回避:在伊拉克和阿富汗的战争,难道只是海上一朵小小的浪花,又或许,源于美国命运中更深层的结构性部分?包括两次世界大战,这历史上前所未有的大规模暴行,难道也只属于“历史小事”一桩吗?布罗代尔把人类活动放在自然力量的重压之下,这方便了我们以“长时段”为基础进行思考。

为何墨西哥对美国更重要?我之所以提到布罗代尔,是为了引出2009年6月在华盛顿召开的一次会议。那次会议提出了一个问题,迫切需要我加紧研究21世纪与美国相关的地理问题。它把人们的目光从一时的困境引向更宏大、更长远的领域,我想布罗代尔也会喜欢这一点。

这次会议是由新美国安全中心主办的,我当时在那里做一名高级研究员。我们分组讨论了在阿富汗和巴基斯坦需要采取的下一步骤,特别强调了对反叛势力的政策微调。与会嘉宾们跃跃欲试,都要打“阿巴”这场棒球赛的界内球。对华盛顿战略家们来说,阿富汗和巴基斯坦边境问题已经到了非解决不可的地步。然后,美国波士顿大学教授安德鲁·巴塞维奇发表了一个看法,语惊四座。我当时坐在前排,他的意思据我理解是这样的:

如果从一个历史学家的长远视角看待这次会议,我们可能得出结论:正当美国被深深地卷入阿富汗以及大中东其他地区局势之际,大规模的国家挫败感却在美国南部边界蔓延,这对美国近期和未来的社会发展产生的影响,比半个地球以外发生的任何事件都要大。想想看,自20世纪80年代以来,我们在中东所有的干预实现了什么目标呢?为什么不换一种思维来解决墨西哥问题呢?如果我们把投到伊拉克和阿富汗的所有金钱、精力和技术创新改投到墨西哥,我们该有多么繁荣啊。

包含在这个简单问题里面的,是他对自冷战结束以来美国外交政策的根本性批判。这个批判的源头远远超出墨西哥,将欧亚大陆也囊括在内,但都植根于北美的地理特点。巴塞维奇的挫折感太鲜明了,因此他的逆耳忠言给人留下的印象特别深刻,甚至有凄凉的感觉。他是西点军校毕业生,越战退伍老兵,他的儿子在伊拉克战场上阵亡;但是在他的书中,巴塞维奇则俨然是一个辩论家,对东海岸精英抱有一种压倒性的蔑视,对他们让美国在海外卷入各种纠葛的行为极端不满。实际上,与他的意见不谋而合者大有人在。他们与巴塞维奇一样,在进行分析时有意识地超越了历史具体事件,着眼于长远。当我思考这些分析家真正担心的是什么时,布罗代尔的“长时段”立刻跃入头脑。巴塞维奇,以及斯蒂芬·沃尔特(Stephen Walt)、约翰·米尔斯海默、保罗·皮勒(Paul Pillar)、马克·赫尔普林(Mark Helprin)、特德·盖伦·卡彭特(Ted Galen Carpenter),还有已故的塞缪尔·亨廷顿,这些人从哪方面看都不是外交政策分析圈中最响亮的声音,而且把他们放在同一类别本身就有点牵强附会。然而,他们不约而同地从长远的角度质疑了美国外交政策的基本方向。

沃尔特是哈佛教授,米尔斯海默执教于芝加哥大学。尽管他们的学术声望不低,他们的著作《以色列游说集团与美国外交政策》在2007年出版时却遭到粗暴对待,因为该书将支持以色列的美国势力指控为“伊拉克战争背后的始作俑者”,但那帮人个个都自视为这场战争的死对头。赫尔普林是一位小说家,以前曾在以色列当兵,他相信中国将成为美国的首要军事对手,因此主张“不留后患”,米尔斯海默对此深有同感。他们两人以及前中央情报局分析师皮勒,对于美国把资源分散投入中东“无用的战争”,同时坐视中国获得最新的国防科技深感担忧。事实上,即使美国稳住阿富汗和巴基斯坦,中国也将会成为该地区道路和管线的主要受益者,并将部分地利用它们获取能源、战略性矿产和金属资源。卡彭特对美国面临的相关危险也发出警告,他所关注的方向主要以遭受严重暴力困扰的墨西哥为代表。而亨廷顿一生中致力于政策观察,在他生命的最后几年里,也提出了同样的预警。

将所有这些人的想法整合一下,我们就发现,他们或多或少属于外交政策圈里的现实主义派。他们得出的结论是,美国面临三个主要的地缘政治困境:一个是中东混乱的欧亚大陆腹地,一个是崛起而自信的“超级大国”——中国,还有一个是墨西哥面临的失败困境。 只要我们在进一步军事介入中东时更加小心谨慎,就可以最有效地应对中国和墨西哥提出的挑战。也就是说,我们要从伊拉克和阿富汗脱身,越快越好;至于轰炸伊朗一事则绝不可行。这是唯一的出路,惟此美国的力量才可以再维持几十年,在“长时段”生存得尽量久一些。

当然,从长期来看这样是安全了,也有人可能会为此沾沾自喜。这些人并未考虑到没有妥善处理短期问题会引发什么样的后果,例如从阿富汗突然撤回会怎么样。是否会导致美国设在巴基斯坦北方瓦济里斯坦的情报来源中断呢?我们曾在那里用无人驾驶飞机成功打击了“基地”组织;是否会看到扎瓦希里和其他幸存的“基地”组织头面人物在半岛电视台摄像机簇拥下,胜利开进贾拉拉巴德呢?阿富汗是否会成为一个激进的塔利班国家,接受巴基斯坦三军情报局的督导?作为由此带来的后果,美国是否会失去印度这个21世纪的全球枢纽国家的尊重?伊朗是否会非正式地合并阿富汗西部?

此外,如果我们在2006年完全从伊拉克撤军,又会发生什么事?当时那里正处在暴力高峰,一些分析家却觉得非撤军不可。如果那样的话,当时那与巴尔干同等规模的教派暴行是否已经飙升到卢旺达大屠杀的水平,造成上百万人死亡,而不是一两万人?一个人该有多冷血,才会意识不到这两种不同结果对生命的影响有多巨大!此外,如果我们当时撤回,对美国的全球声誉会有什么影响?这种快速撤军又将如何进行?永远不要说事情不可能比现在更差了,它们的确会的。

当然,仓促从伊拉克或阿富汗撤出是不负责任的。不管喜欢与否,仅仅通过入侵这些地方并长期地控制它们,美国就已经为下一步发展获得了利害攸关的筹码。然而,以此为标准来评判这些分析家,以及那些在伊拉克和阿富汗问题的细枝末节上与他们看法一致的人,是不公平的。他们的信仰背后的情感源泉是:我们压根就不应该卷入这些国家的事务。不管伊拉克战争最终结果如何,清点一下美国人和伊拉克人的死亡人数,相信这数字会在几十年里给美国外交政策的辩论带来困扰,就像越南战争一样。它们绝不仅仅构成“历史小事件”而已。

可以肯定的是,这些分析家并不关心在阿富汗和伊拉克下一步要做什么。相反,他们都在问同样的问题:我们的失误成本已经是多少?我们作为一个大国,是否还有救?我们最好到哪里投入最大精力,特别是在高度选择性的军事部署和民间援助上,使美国可以帮助欧亚大陆保持力量平衡,而不是淹没在那些从一个失败国家逃离的墨西哥人群里?正如约翰·霍普金斯大学助理教授贾库柏·格瑞吉尔所说的那样:“地理隔离是战略的保佑,不应被扩张性的战略挥霍。”

然而,现在我们已经挥霍了多少?华盛顿的新美国基金会学者迈克尔·林德(Michael Lind)同意巴塞维奇的观点,认为将伊拉克战争和阿富汗战争升级是愚蠢的,但在美国是否能承担得起卷入这两场冲突的费用问题上,他与巴塞维奇分道扬镳了。林德认为,只有很少一部分国债是由国防开支造成的,对于同时打两场战争而言,这样的费用还算合理。解决美国财政偿付能力最重要的途径是减少医疗保障费用,这远比最近的帝国冒险行动要有效得多,尽管他极为反对这种冒险。事实上,看看过去帝国的一些失误,我们就能用两种视角来看待伊拉克和阿富汗战争的惨败:一方面是其对美国外交政策已经造成的影响,另一方面是我们在21世纪是否有能力应对来自中东、中国和墨西哥的未来挑战。

如果美国不再主导世界……公元1449年,中国明朝的军队在于南下的蒙古军交锋中打了败仗,回撤途中被蒙古军队包围,水源也用光了,明军惊慌失措。格瑞吉尔写道,他们相信会得到蒙古军队的怜悯,“许多人卸下他们的盔甲,跑向敌阵前线投降”。结果,明军多达50万人被屠杀,明朝皇帝也成了蒙古人的俘虏。 (1)明军在此次交锋中的大败,是明朝长期衰落的开始。明朝从此再也不敢尝试迎击北方草原的蒙古人,就连与蒙古人的紧张对峙,也消耗了明朝统治阶层的精力。这导致了中国从亚洲海运领域的撤退,并间接地鼓励了欧洲列强进入大陆边缘地带。

幸好,在美国侵入伊拉克的军事冒险中并没有发生过那么灾难性的事件,我们在世界各地的军事和经济地位仍然是坚固的,并没有降低的迹象,更不用说撤退。我们失去了不到5 000人的军力,重伤32 000人,付出了可怕的代价,但相对于50万的入侵大军来说并不算多。美国陆军在伊拉克战争中承担了冲锋陷阵的作用,伊拉克的非常规战争经验使55万精锐现役军人得到更好的训练,有更灵活的战法,从理论上说,其适应性比以往任何时候都强,海军陆战队也是如此。美国犯了中世纪晚期威尼斯王国所犯的致命错误,但不是在伊拉克,也不是在阿富汗。威尼斯之所以创建了一个海运帝国,不仅是因为它享有地中海贸易航线之间的绝佳地理位置,更重要的是威尼斯与意大利大陆之间有几英里的水域,保护其免受意大利大陆的骚扰,漫长沙洲旁的海域也给其提供了防入侵的屏障。威尼斯在15世纪衰落的原因之一,是其决定成为入主意大利大陆的霸权。在对维罗纳、帕多瓦、佛罗伦萨、米兰、康布雷同盟等多次发动战争后,威尼斯已不能从大陆上“致命”的强权政治平衡中脱身,这对其投射海上力量的能力产生了不利影响。

如果,当然仅仅是如果,美国习惯于动辄在大中东进行地面军事干预,那么威尼斯的教训,应该在政策制定者之间引起警惕。如果美国今后可以自我克制,将国家定义为空中和海上力量大国,它可以很容易地避免威尼斯的命运。一些持久的小规模战争可以把我们消耗殆尽,这一点并不奇怪,虽然悲剧已经太多,每隔1/3世纪我们还是会来一次误判。

2006年至2007年在伊拉克爆发的残酷冲突,不过相当于1857年至1858年反对英国的印度兵变(Indian Mutiny)。当时英国的东方主义者和其他实用主义派别想保留一个传统的印度,因此失去了一些阵地,使那些希望使印度“英国化”的基督教徒和功利主义改革者占了上风。但是,在他们试图把西方文明的成果带给南亚次大陆时,却遭遇了当地人民强烈反抗。印度德里、路克瑙和其他城市被占领,直到殖民势力重新将其夺回。这一惨败并非大英帝国的休止符,其势力反而又延续了一个世纪;但它仍然是具有标志性的转折点,英国自此从一个受传播福音欲望的强烈驱使,一心要将自己价值观强加给殖民地的专制政权,转向一个建立在国际贸易和技术基础上的更加冷静务实的帝国。

古老的历史也可提供镜鉴,让我们质疑阿富汗和伊拉克战争是否已经注定让我们身陷困境。最有名的是修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》第六卷里讲述的西西里远征。从雅典首次侵入西西里,到公元前413年锡拉丘兹海军战役的最终灾难,前后历经14年;从肯尼迪政府出兵侵越到西贡沦陷,直到福特总统下令撤离,同样用了这么多年。西西里战争分裂了雅典在国内的阵线,越南战争和伊拉克战争也是这样。悲观情绪和相互指责一时间使雅典陷入瘫痪,直到雅典人最终愿意认真地接受与斯巴达共存的局面,从而恢复两极冲突。

历史证明,西西里岛对于雅典的民主及其海上帝国的生存而言,根本就不是什么至关重要的因素。尽管失去了这么多,受了这么多苦难,雅典仍然有领导联盟的资源。当然,在西西里岛的冒险已被证明是伯罗奔尼撒战争的转折点,战争以雅典失败告终。

还有一个更重要的例子,那就是罗马的衰落。1976年,爱德华·N.勒特韦克(Edward N. Luttwak)在他的《罗马帝国的伟大战略:从公元1世纪到3世纪》(The Grand Strategy of the Roman Empire: From the First Century A. D. to the Third )一书中对此有详细讲述。

勒特韦克的方法,不是泛泛谈论衰落,而是从罗马的战略方面展开讨论。他首先确定了战略的三个时间阶段。第一个是胡里奥-克劳迪安(Julio-Claudian)体系,或称共和帝国体系,其中,围绕着意大利这个帝国核心有一连串的附庸国,他们被充分授予“整体”的罗马权力去完成帝国的意愿,而无需派遣占领军队。在这个阶段,外交而非武力是罗马权力的活性成分。当然,罗马军队最压倒性的建制是在罗马周围形成的一个“巨大的卫戍圈”。因为这些部队不需要占领附庸国,或在任何意义上进行领土防御,用勒特韦克的话说就是,“得益于固有的移动性,可自由地重新部署”。

这是罗马的顶峰时期,权力得到审慎的行使,按照节约实力的原则运行。灭火能力是现成的,随时可用于任何军事应急作战,这在地中海世界无人不知。因此,每个人都害怕罗马。这让人联想到罗纳德·里根任内的美国,大规模的军事建设已经完成,然而国防部长卡斯珀·温伯格(Caspar Weinberger)按兵不动,威望树立起来了,反倒没有了冒险的必要性。

罗马的第二个战略时间段是安东尼(Antonine)体系,实施于1世纪中叶到3世纪中叶,反映的是勒特韦克称为“疆域化”的罗马帝国。现在罗马觉得有必要在各地部署其军队,包括在附庸国内,以确保他们的忠诚,节约实力的原则因此失去了作用。不过帝国继续保持着繁荣,并有广泛的蛮族自愿接受罗马化,暂时“消除了本土的最后一丝不满”。然而,随着时间的推移,这种帝国的罗马化进程又会造成不同部落在对付罗马的共同事业上拉帮结伙,因为他们现在加入的文化不属于自己。试想全球化如何在一定意义上构成了世界的美国化,这又反过来成为一种工具,为别国挑战美国霸权提供服务。

再看看罗马大战略的第三种体系,那就是戴克里先(Diocletian)的“深度防御”。边境民族的正式联合足以挑战罗马,帝国不得不处处防守,并保持经常性的紧急部署。第二个系统的冲击应变能力至此也丧失了。随着军团临近崩溃,害怕罗马的国家越来越少。

比较一下就会发现,我们现在正处于惊人相似的时间段内,这怎不让人扼腕叹息。罗马力量稳定了地中海沿岸,美国海军和空军在全球公地巡逻,这看起来符合所有人的利益,并如罗马的统治一样被视为理所当然。在过去10年里,美国陆军和海军陆战队过度扩张,忙于奔赴地球遥远的角落,平息那里的叛乱。美国因此必须考虑制订一个大战略,以便从类似于罗马第三体系的状态恢复到第二体系或者第一体系。虽然美国没有附庸国,但它确实有盟友和志同道合的其他国家。美国需要给他们留下深刻的印象,以使他们更有效地代表美国的利益。通过积极的外交和建设并有节制地使用预备役部队,美国可以重振雄风,胡里奥-克劳迪安体系下的罗马将随之实现。

其实,罗马帝国的寿命很长,这足以证明其大战略是成功的,它后来陷入衰落直至动荡垮台,是由于未能适应北部新的国家集团,那其实是现代欧洲国家的轮廓。这些势力成形后,罗马帝国不论如何都会走向毁灭,但这原本可以不必发生得那么快,或不一定以那种方式发生。在其大战略的最后阶段,罗马真正的失败还在于没有建立一个体面的撤退机制,当然它的内部也已腐烂。但是,从逆向的角度来说,如果规划一个灵活的霸权出口,一个国家或帝国实际上可以延长其强势地位。对美国而言,要准备好迎接一个名为“美国已经过时了”的新世界,没有什么比这更健康了。这样,它就会有目的地努力,而不只是为享受霸权而维持霸权。

墨西哥——美国退出历史舞台最体面的出口?假设美国要从历史上的主导地位退出,如何准备一个长期而体面的出口呢?与拜占庭一样,美国可避免代价高昂的干预,使用外交手段打垮敌人,把情报资源用于服务战略性目的等。回到巴塞维奇的观点,美国也可以确保自己不致于从南部遭到破坏,就像罗马从北部遭到摧毁一样。

美国东西两边毗邻海洋,北部与加拿大北极地区接壤,只有北部边境上的细长地带可供中产阶级人口居住。而西南地区则是美国最脆弱的地方。美国无论作为一个国家还是帝国,在这条边界上都正处在紧张状态。在那里,作为一个地理上有凝聚力的国家,美国的一致性受到质疑。就历史而言,美国和墨西哥的边界是广阔的,两边就像印度次大陆的西北部一样没什么差异,文明的张力在这里表现无遗。然而斯坦福大学历史学家大卫·肯尼迪(David Kennedy)也注意到,“在世界上任何两个相邻国家中,美国和墨西哥之间的收入差距是最大的”,美国国内生产总值是墨西哥的9倍。

美国的外交政策是国内社会条件的延续,没有任何事件对于美国社会的影响力超过历史上拉丁族群戏剧性的北上运动。墨西哥和中美洲构成日益增长的人口发电站,美国与那里有不可分割的关系。墨西哥的人口为1.11亿,加上中美洲的4 000万人,相当于美国人口的一半。由于北美自由贸易协定的限制,墨西哥出口物资的85%运往美国,而中美洲一半的贸易活动也针对美国。美国人的平均年龄是37岁,说明其人口呈老龄化趋势,而墨西哥人的平均年龄为25岁,中美洲人平均年龄更低(例如,在危地马拉和洪都拉斯只有20岁)。

美国的命运正在悄悄转变,从由东向西变为由北向南,昔日从大海到阳光海岸的大陆和爱国的神话正在慢慢褪色。预定于2014年开工的巴拿马运河扩建工程将进一步加快转变的步伐,加勒比盆地将敞开大门迎接来自东亚的巨轮,在墨西哥湾的美国港口城市,从得克萨斯州到佛罗里达州,将得到进一步发展。

美国南部边界漫长,其中一半是根据1846年至1848年的美墨战争条约穿越沙漠设立的人工边界线。乘巴士从墨西哥城一路北上时,我吃惊地发现跨越这条边界就像穿越约旦和以色列边界,或者越过柏林墙。在墨西哥一侧的诺加利斯和索诺拉,破损的人行道上围满乞丐,边界那头的美国国旗仿佛飘扬在另一个世界。边境检查站就设在一座小楼里,穿过去就是美国亚利桑那州的诺加利斯镇。仅仅触摸一下门把手,我就感觉“新旧两重天”。牢固结实的门把手用高品质的金属制成,玻璃橱窗清洁明亮,房间的瓷砖镶嵌得严丝合缝。这些似乎形成了一种感召力,在墨西哥呆了一个星期后回来,那里粗制滥造的基础设施简直让人不堪回首。

美国边检站房间里只有两个人:一位移民官员,另一位是海关官员。他们彼此不说话。在墨西哥和其他第三世界国家,这样规模的政府机构里总是乱糟糟的,成群的官员和闲杂人等七嘴八舌地喝着茶或咖啡说笑,分不清谁是谁;而在美国边检站,我见识了如此少的人手如何驻守岗位,又如何有效地工作。随后不久,我到以色列参观,那里的环境标准化得近乎冷酷,街道空旷,商店店标用高档聚合物制作,而不是生锈的金属和廉价的塑料制品。在墨西哥几周的时间里,我目睹了1亿多墨西哥人处于动荡和半无政府状态,这些安静的街道显得如此脆弱,甚至有些不自然。

汤因比在比较野蛮人和罗马人时写道,在高度发达与不那么发达的社会边界,“天平不会达到稳定的平衡,而是随着时间的推移,向边境上更落后社会的一侧倾斜”。自1940年以来,墨西哥人口已上升超过5倍,1970年至1995年间几乎翻了一番,1985年至2000年又增长了1/3以上。

墨西哥人口现在是1.11亿,还在以更快的速度增长。不过,美国东海岸精英对墨西哥几乎没有表现出什么兴趣。墨西哥与美国边境各州,如加利福尼亚州、亚利桑那州、新墨西哥州和得克萨斯州之间的生活挑战、大小事件、商业往来、文化互动等,在地理上远离东海岸精英的关注视野,他们的关注点集中在更广阔的外部世界,以及美国在那里的地位。也许在精英的想象力范围中,墨西哥的位置远远低于以色列或者中国,甚至不如印度。然而,墨西哥比任何其他国家更可能影响美国的命运。墨西哥与美国和加拿大一起,构成麦金德“世界岛”周围最关键的大陆卫星国。

墨西哥的今天,美国的明天?在墨西哥谷,曾经有一个大湖环绕着阿兹台克人的两座“威尼斯城”,即特诺奇蒂特兰和特拉特洛尔科,也就是现在的墨西哥城。这是新世界的尼罗河谷,用政治学家和历史学家亨利·班福德·帕克斯(Henry Bamford Parkes)的话说,它是连接南北美的“文明矩阵”,玉米种植从这里向南北两个大陆传播。墨西哥河谷及成长于此的国家位于大西洋和太平洋中间,它所在的中美洲与西半球两块大陆连接,形成了这个地球上伟大的文明中心之一。

然而,墨西哥与埃及不同,它没有表现出地理上的统一。西马德雷山脉和东马德雷山脉分别横卧于中部高原两侧,还有其他跨地区的山脉,包括南部的德尔苏尔马德雷山、瓦哈卡马德雷山等。

墨西哥山脉众多,如果全部夷为平地,平铺起来将相当于一个亚洲的规模。此外,尤卡坦半岛和下加利福尼亚半岛与墨西哥其他地方基本上是分离的,其本身又被分割得乱七八糟。这一背景可以帮助我们理解,为什么墨西哥北部与美国西南部逐渐统一,而与墨西哥其他地方渐行渐远。这一进程始终持续着,虽然没有公开和大肆报道,但也不可否认。

1994年签署北美自由贸易协定以来,墨西哥北部的人口增长了一倍多。美元现在是共同的外汇单位,范围远到库利亚坎南部,靠近墨西哥城。墨西哥北部加工制造业产量占其所有边境的87%,占美国和墨西哥总贸易量的85%。墨西哥东北城市蒙特雷是全国最大的城市之一,与得克萨斯州银行业、制造业、能源行业紧密相连。大卫·丹尼洛(David Danelo)是前美国海军陆战队员,费城外交政策研究学院高级研究员,他对墨西哥北部进行了广泛深入的研究,并已经走遍了墨西哥边境的6个州。他对我说,他还没有见到过一个感觉与美国疏离的人。他告诉我:“墨西哥北部保留文化的多样性,边境北方佬自视不同于墨西哥城的混混,土话叫智兰哥(chilangos)。”

尽管如此,墨西哥北部自有其地域划分。西部低地和索诺拉沙漠一般都是稳定的;东部的格兰德河流域是最发达的地区,与美国文化、经济、水文上紧密相联,是北美自贸区最大的受益者。中心地带是山区和草原,那里是名符其实的“三不管”地带,从得克萨斯州边境城市埃尔帕索到墨西哥边境城市华雷斯市,枪战和连环杀手层出不穷,整个地区千疮百孔。

华雷斯市是墨西哥的谋杀之都,在2010年的头几个月就有700人被谋杀。2009年,超过2 600人横尸街头,一个120万人口的城市,已有20多万人逃离。华雷斯所在的奇瓦瓦州每万人就有143人死于非命,是西半球凶杀最严重的地方之一。北部山区和草原一直是墨西哥的部落堡垒,贩毒集团、门诺教派(Mennonites)、雅奎印第安人等都在此出没,如此恶劣的边境,就连西班牙人也难以驯服。19世纪80年代,这里曾是一个杰罗尼莫酋长(Geronimo)和他的“阿帕切”兵团的老窝。类似的边远高原地区往往为反叛者提供避难所,如古巴革命者盘踞马埃斯特雷山,“基地”组织和塔利班藏匿于瓦西里;这样的地形,也同样受到贩毒集团的偏爱。

事实上,与毒品有关的凶杀案大部分发生在墨西哥的6个州,主要集中于北方地区,这也是显示墨西哥北部与该国其他地区分离的另一个指标。2006年,保守派的费利佩·卡尔德龙总统下令军方主导发起攻势,一举粉碎了贩毒集团。如果当时稍有手软,墨西哥城就会倒退,可能现在还无法切断与毒贩的交易,这样一来,墨西哥首都在功能意义上就可能完全失去对北方的控制,从而对美国产生严重的影响。

墨西哥联邦制是地区脱节和多山地理的直接产物,1个联邦、31个州、超过1 500个市级警察机构,使改革更加艰难。美国缉毒署前署长罗伯特·C.邦纳(Robert C. Bonner)写道,如果黑帮获得控制权,“美国将与强大的跨国贩毒集团控制下的毒品帝国共享一条2 000英里长的边境,对中美洲和南美洲的稳定构成威胁”。

还要提一下塞缪尔·亨廷顿,他以无与伦比的洞察力闻名于世,他的最后一本著作《我们是谁》(Who Are We? ),被称为直面墨西哥挑战的献礼之作,该书于2004年出版。亨廷顿在书中提出,拉丁美洲的历史随着人口北移而被带至美国,并因此改变美国的国民性格。亨廷顿认为,美国是一个移民国家确系事实,但并非全部事实。它更是一个盎格鲁-新教定居者 (2)的国家,它为社会提供哲学和文化脊梁。只有采用盎格鲁-新教文化,新移民才能变成美国人。

亨廷顿继续说道,美国之所以是美国,因为它是英国新教徒定居的地方,而不是法国人、西班牙人或葡萄牙天主教徒的地盘。美国兴起于新教,其古典自由主义就建立在这个事实基础上。容忍异议、个人主义、共和主义等价值取向标准,全部从新教演变而来。“美国的信条是没有上帝的新教,而美国的民间宗教则是没有基督的基督教。”但亨廷顿也断言,随着西班牙裔美国人、天主教徒和前启蒙社会步步进逼,这个信条可能会被不知不觉地消灭殆尽。亨廷顿写道:

在1830年至1840年美国人通过武力从墨西哥手中夺取的那些地区,现在正逐渐被墨西哥移民夺回。这种“墨西哥化”在方式上与发生在佛罗里达州南部的古巴化有可比性,虽然略有不同。它正在让墨西哥和美国的边界变得日益模糊,异族文化得以引入……

波士顿学院教授彼得·斯凯利(Peter Skerry)认为,亨廷顿的某个原创性见解“更令人吃惊,更有争议性”:虽然美国人倡导多样化,但“当今移民浪潮汹涌而至的时期,实际上是我们历史上最不多样化的时期”。他继续阐述并解释亨廷顿的话说:“诚然,非西班牙裔移民比以往任何时候都更加多样化,但就总体而言,由于50%的移民是西班牙裔或称拉丁裔美国人(Hispanic),使得整个移民队伍的多样性比以往任何时候都少得多。对于亨廷顿来说,这种减少的多样性又使同化的可能性更小。”

大卫·肯尼迪也认为,“移民潮流的变化和分散”会使同化的进程更加平滑顺畅,“然而今天,大规模的移民潮流进入特定的区域,而且有着单一文化、语言、宗教和国家源头,那就是墨西哥……美国没有经验应对西南地区正在出现的严峻形势”。可以想见,到2050年将有几乎一半的美国人说西班牙语。

在上述论点中,地理处于前沿位置。再来看看亨廷顿说的:“在美国历史上,没有一个移民族群提过或有资格对美国提出领土和索赔要求。但墨西哥人和墨西哥裔美国人可以提,而且也这样提了。”得克萨斯州、新墨西哥州、亚利桑那州、加利福尼亚州、内华达州和犹他州的大部分,都曾是墨西哥的一部分,直到1835年至1836年得克萨斯独立战争,以及1846年至1848年的墨西哥与美国战争。

要论同时遭受美国入侵、占领首都、吞并很大一部分领土,墨西哥是唯一的国家。因此,斯凯利指出,墨西哥人来到美国并居住在这个国家某处,那里曾经是他们的家园,因此“享有一种脚踩自家草地的感觉”,而其他移民就无缘分享。墨西哥裔美国人直到第三代及以后仍能保持他们的母语能力,远远超过其他移民,主要是因为西班牙裔社区在地理上相对集中,并从人口上体现了对得克萨斯独立和墨美战争的否定。

更重要的是,墨西哥裔的入籍归化率是所有移民群体中最低的。亨廷顿指出,国家是一个“记忆的社会”,也就是一个人对于自身历史的记忆。墨西哥裔美国人占美国人口的12.5%,还不包括其他拉美裔,他们分散集中于美国西南部,与墨西哥相连。他们的加入第一次修改了美国人的历史记忆。到2000年,边境上美方一侧的12个重要城市中,有6个的西班牙裔美国人已经占到人口的90%以上,只有亚利桑那州的圣迭戈市和尤马市的西班牙裔人低于50%。新墨西哥大学教授查尔斯·特鲁克西洛(Charles Truxillo)预测,到2080年美国西南部各州和墨西哥北部各州将联合起来形成一个新的国家。

现在,美国西南边疆趋于模糊化已成为一个地理事实,所有安全设施都不能改变。虽然我很佩服亨廷顿挑战和揭露两难困境的能力,但并不完全同意他的结论。亨廷顿认为,面对社会的部分拉美化,要对美国民族主义保持坚定信心,以保存其盎格鲁-新教文化和价值观。但我相信,虽然地理不一定能确定未来,却大致地划定了什么可以实现,什么不可以。

墨西哥与美国之间在地理、历史和人口上的有机联系太紧密了,亨廷顿一厢情愿地希望保持美国民族主义的纯洁性,基本上不可能实现。亨廷顿也对普世主义(以及帝国主义)提出讽刺,认为它们是精英的幻想。但一定程度的普世主义其实是必不可少的,不能一概贬低。我相信,在21世纪的进程中,一种波利尼西亚式混血文明(Polynesian-cum-mestizo)将在美国成形,其走向从北到南,从加拿大到墨西哥,而不是从东到西,像浅肤色种族孤岛一般从大西洋延伸到太平洋。这个多种族的组合将是一个广阔的城郊式国家,不管是太平洋西北的卡斯卡迪亚还是内布拉斯加州的奥马哈-林肯市都彼此相像,每个地方自行培育与城市的经济关系和世界各地的贸易网络,并随着技术的进步不断打破距离。在我的视野里,美国将成为全球最好最旺的商业交易免税区,成为全球精英最喜欢居住的地方。

按照罗马的传统,美国将继续使用移民法挖掘世界上最好和最聪明的人才资源,并进一步促使移民人口多样化,亨廷顿担心的墨西哥化问题有望解决。民族主义力量必然会得到稀释,但不致过分,美国的独特属性不会受到剥夺,其军事力量也不会被削弱。美国已不再是由大西洋和太平洋保护的岛国,它与世界各地的联系更加紧密,不仅是靠技术,也得益于墨西哥和中美洲的人口压力。

但这一设想的前提是,墨西哥作为一个国家不要遭遇失败。如果卡尔德龙总统和他的继任者能够一劳永逸地断绝贩毒集团的后路(说这件事非常困难,已经算是最客气的说法了),那么美国将取得巨大的战略胜利,远大于在中东可能取得的任何胜利。一个稳定而繁荣的墨西哥将与美国结成有机合作联系,这在地缘政治上将是一个无与伦比的组合。此外,后毒贩时代的墨西哥与稳定和亲美的哥伦比亚相结合,将融合西半球人口最多、第三多和第四多的国家,缓解美国对拉丁美洲和大加勒比地区挥舞大棒造成的紧张感。一言以蔽之,巴塞维奇的推理是正确的:搞定墨西哥,比摆平阿富汗更加重要。

然而不幸的是,正如巴塞维奇断言的那样,墨西哥是一个近乎灾难的国家,而且对大中东的过分关注也转移了我们的注意力。目前的局势会导致更多合法或非法的移民潮,从而创造出亨廷顿预想的恐怖局面。自2006年以来,卡尔德龙对毒枭的进攻已造成23 000人死亡,仅2010年上半年就有近4 000人死亡;此外,贩毒集团也已经进行了升级改造,军事形式的袭击屡屡出现,复杂的陷阱和封闭的逃生路线堪称专业。墨西哥安全专家哈维尔·克鲁兹·安古洛(Javier Cruz Angulo)总结道:“这些都是他们正在使用的战术……它超越了正常有组织犯罪的战略方式。”华盛顿凯托研究所国防和外交政策研究副总裁特德·盖伦·卡彭特(Ted Galen Carpenter)也认为:“如果这一趋势持续下去,墨西哥这个国家的健康发展甚至生存能力都将非常令人担忧。”贩毒集团所使用的武器普遍优于墨西哥警方,甚至可与墨西哥军方媲美。卡彭特说,这使得这些毒贩“超越了单纯的犯罪组织,变成了严重的叛军”,就连联合国维和部队也挑选暴力程度低于华雷斯和蒂华纳的地方部署。目前当地警察和政客因害怕被暗杀而纷纷辞职,墨西哥商业和政治精英们把他们的家庭送出国门,许多中产阶级家庭也离开家园飞往美国。

墨西哥现在处于一个十字路口:要么在早期阶段向贩毒集团宣战,要么陷入堕落深渊,或两者兼而有之。因为未来难料,美国方面采取什么措施将对其有举足轻重的影响。但美国安全力量却一边眼睁睁看着墨西哥局势发展,一边卷入其他臭名昭著的腐败政权和不稳定的社会,将金钱和精力投入伊拉克和阿富汗这些离美国半个世界之远的地方。

然而,与在那些地方不同,美国在墨西哥边境地区的军事介入纪录是成功的案例之一。19世纪和20世纪,美国和墨西哥通过双边合作使匪患大为减少。从1881年到1910年,墨西哥总统普罗费罗·迪亚兹(Profirio Diaz)与美国总统联手决定共同在边境巡逻:墨西哥农管队与德州骑警一起追赶印第安人科曼奇部落;在亚利桑那州,墨西哥和美国士兵展开对阿帕切部落的联合行动。

今天,从地形崎岖偏远的山区和草原直到华雷斯市,挫败贩毒集团的工作是军方的重要任务,但因为美方固守19世纪民团法,这种合作的法律框架并不存在。美国已经在欧亚大陆投入数千万亿美,以影响其未来走向,而墨西哥与我们共享一个漫长的陆地边界,其人口是伊拉克和阿富汗总和的近两倍,面对他们陷入混局我们却显得如此被动,真是咄咄怪事。

墨西哥的未来必将影响世界当然,人们可以认为,通过强大的边境控制,正常运转的民族主义美国可以与一个不正常的混乱的墨西哥并行不悖。短期内或许可行,但从长远来看,结果可能正如汤因比所说,天平会向比较落后的社会倾斜。换句话说,美国民族主义的保护无法达到亨廷顿期望的程度,除非墨西哥成为第一世界国家,其威胁程度才会变小,两个社会才会加快合并。地图已经明白地告诉我们,无论以哪种方式,墨西哥和美国终有一天都将合二为一。当然,边界两侧的决策者可以用行动来决定这种合并什么条件、什么情况下发生。 引用汤因比的话来说明:

罗马边墙 (3)一经建立,就注定了建立者灾难性的结局。与界外野蛮人不交往的政策是相当不切实际的。无论帝国政府可能作何决定,贸易商、开拓者、冒险家等人的利益将不可避免地驱使他们跨越边境。

汤因比还写道:“一个国家的普遍性价值观由创造者施予,被其臣民所接受,它可作为一个动乱时代包治百病的灵丹妙药。”“中世帝国”埃及、新巴比伦帝国、阿契美尼德的波斯帝国、塞琉斯王国、和平时期的罗马以及中国的大汉天朝都是普遍性价值观的例子,不同的民族和宗教在这些地方共存同益。尤其是罗马,它解决了双重忠诚这一棘手的问题,世界城市罗马的公民身份和特定的本地化领土之间并不矛盾。因此,一个国家的普遍性价值观,在未来的某一天也将被当作灵丹妙药,对于现在墨西哥北部和美国西南边境地区所处的麻烦时代,可能也是行之有效的。这样一个国家和主权概念的巨大转变堪称神话,其意义无论怎么夸大都不过分。但是,按媒体的标准,离它的真正到来还有一个地质时期那么远。

1970年,我搭便车横穿美国,亲身感受到可能再没有任何一个大陆,像温带的北美洲这样适宜进行国家建设。18世纪末,阿巴拉契亚山脉为这个新生国家提供了西部边界,河谷从山脉中间横切而过,为定居者向西部渗透提供了条件。翻越阿巴拉契亚山脉,就可发现了整块的肥沃农田,19世纪的财富由此创造,人类差异则在这个过程中消磨殆尽,独特的美国文化逐渐成形。大密西西比河流域以及海岸间的水道,拥有比世界其他地区总和还要多的通航河流里程,覆盖着世界上最大的一块连续可耕地。在西进运动的先锋抵达美洲大沙漠这一真正的障碍物之际,落基山脉东西两边横贯大陆的铁路已经建成。

战略预测公司的一份材料显示:“美国大西洋沿岸拥有比西半球其他地区加起来还要多的大港口……美国人是谁并不重要,重要的是他在哪里住。”当地理学家阿诺德·盖奥特(Arnold Guyot)于1849年考察美国大陆时,面对内战一触即发、工业革命即将胜利的景况,他将北美与欧洲和亚洲统称为“大陆核心”,认为其注定要控制世界。但他也相信,美国将一路领先于其他两个核心,因为美国两边都处在“海洋屏”的保护下,同时又与欧亚大陆交流互动;而且,这个大陆灌溉良好的内陆地区之间彼此连接,也保证了它的发展。詹姆士·费格里夫在1917年写道:

美国所处的地理圈是一个“新世界”(orbis terrarum),在欧亚系统之外独占一席之地,因此具有前所未有的重要性。紧凑连贯的地形,巨大的能源储量,面临大西洋和太平洋,与欧亚大陆东西两端都有关系,任何人通过巴拿马运河后,只要调转船头即可以到两大洋的任何一边……

目前,北美大陆两大洋相挟的霸气依然存在,但另一个地理概念开始与之重叠,它起源于西班牙探险家弗朗西斯科·巴斯克斯·德·科罗纳多(Francisco Vazquez de Coronado)1540年至1542年的探险之旅。他从墨西哥中西部一路向北探索,穿越亚利桑那、新墨西哥、得克萨斯、俄克拉何马和堪萨斯。刘易斯和克拉克于1804年至1806年在路易斯安那州和俄勒冈地区的勘探,把美国从大西洋带到太平洋,并由此奠定了这个现代大陆国家的领域基础,相比之下,科罗纳多的探索由南向北且在时间上占先,以自己的方式奠定了后现代国家的基础。它不受任何国家边界意识的约束,为未来那个从亚热带的墨西哥延伸至北美温带地区的普世国家提供了方向。

当然,弗朗西斯科·科罗纳多是为了寻找黄金或掠夺那些易得的财富,支配他的是中世纪的心态;但朝北进发的新拉美裔移民不是中世纪的人。他们的目的是寻找工作,而且是那些需要耗尽体力的初级劳动,他们愿意为物质利益而努力工作。他们正在被盎格鲁-新教徒的工作伦理改变,正像他们改造美国的盎格鲁-新教文化一样。

可以说,这种文化和国家间双向互动的质量和延展性,将确定美国与麦金德的世界岛之间的相互作用,任何个人作用都无法与之匹敌。美国的外交政策,在几十年的过程中时而明智时而失误,但美国的经济、文化和道德力量,甚至包括政治和军事实力,将大大取决于我们是否可以与墨西哥和加拿大发展成一个有凝聚力的、双语的“超国家”,否则就会陷入困境,被那些功能失调、日益坐大和无法无天的边境地区包围。在美国仍然占主导地位的盎格鲁-新教文化与其西班牙裔对手之间的文明冲突会更趋紧张,亨廷顿的担心自有其道理,他的错误在于解决方案。

我们已经从保罗·布拉肯和其他学者那里得知,地球的政治地理学日益构成一个封闭的、幽闭恐惧症似的系统。跨海洋的文化和政治交汇,将越来越多地成为有机的整体。如果美国和墨西哥的融合不能最终达到美国和加拿大已经达到的程度,如果我们在世界论坛上不能把墨西哥作为亲密可靠的盟友,它会对美国的其他关系产生负面影响。特别是墨西哥以及中美洲人口的增长速度比我们要高得多,其重要性必将随着时间的推移与日俱增。布罗代尔对16世纪地中海的探讨,明确解释了地理等自然力量对于时间的作用,它同样解释了墨西哥必将在未来的任何大战略中发挥核心功能。

试着将未来世界看成类似旧奥斯曼帝国微缩版的系统:用汤因比的话说,它是“地理上相互交错的社区网络”,而不是“相互隔离、心胸狭隘的国家……拼图”。每两个国家间的关系,都前所未有地影响其他关系。在未来几十年,我们会看到铁路、公路、管道通过中亚特别是阿富汗枢纽与欧亚大陆相连接,一个统一的欧亚大陆将需要统一的北美作为平衡器,其范围从加拿大北极地区直到中美洲丛林。如果不继续深化与墨西哥和中美洲的联系,我们就会看到,在欧亚大陆比以往任何时候都与我们更亲密时,墨西哥及其南部一些邻国也许会滑向敌对的外交和政治轨道。要防止在西半球出现一个亲伊朗的委内瑞拉和其他激进国家,就要把大加勒比地区纳入自由贸易和迁徙区,其年轻人口可以为老龄化的美国提供劳动力,这些地区的发展将由美国主导。尼古拉斯·斯皮克曼写道:“全球战争,以及全球和平,……意味着各条战线和各个领域是相互关联的整体。无论他们相距多么遥远,一方的成功或失败都将对另一方产生直接和决定性的影响。”这一论断在今天听来,比1944年发表时更为真实,在不远的将来更是如此。

罗伯特·史特劳兹-胡比说:“希腊的历史,是反击亚洲人周而复始的侵略、从中求生存的斗争史。”想一想古希腊与波斯距离有多接近,而现在由于发达的运输和信息革命,欧亚大陆离我们也能有那么近。只要我们把促进西半球的团结摆在首要位置,就可确保不会有任何一个大国在东半球过分主导,从而威胁到西半球的美国。这对我们来说,将是一个容易得多的任务。

我们必须成为欧亚大陆的平衡力量,并将北美变成统一的力量,同时做到这两点,要比只做其中一点更容易。当然,保持力量的平衡必须出于特定的目的,并超越美国在物质上和经济上的保护主义;这个目的就是充分利用由东半球力量平衡提供的稳定和安全保证,其意义不亚于自由派知识分子将中欧剧变事业在全球范围内推而广之。正如乔伊斯在《尤利西斯》中借人物之口说的,“人的意义在于它是一种有意识的理性动物”。我们必须永远与命运作斗争,永不向地理低头,但在我们追求更美好世界的过程中,必须清醒地意识到地理的作用。 追求在后冷战时代具有普遍性的“中欧”理想,为地理研究的源起提供了灵感,也正是我收笔之际,我们所处的目标位置。无论这个目标是否可以实现,它都是永远值得争取的东西,希望届时墨西哥与我们站在一边。麦金德直觉地意识到这一点,因此他要求海洋性的欧洲与大陆心脏地带之间建立充满活力的独立缓冲国;同时,他还指出,一个世界有了平衡,也就有了自由。

(1) 指1449年的土木堡之变,当时在位的明朝皇帝为明英宗。

(2) 原义是指美国的新教上流社会,这些人属于基督新教中的长老教会、公理会、信义宗和美国圣公会等教派。此群体拥有庞大的经济、政治势力,构成美国上流社会和中上阶层的绝大部分。尽管美国社会日益多元化,但他们的文化、道德观和价值取向仍在很大程度上影响着美国的发展。——译者注

(3) 边墙是公元83年到260年间罗马帝国修建的一段边境防御工事,从莱茵河上的波恩延伸到多瑙河上的雷根斯堡,旨在防止日耳曼部落的侵袭,总长568公里,包括60多座堡垒和900座 望塔。——译者注

望塔。——译者注

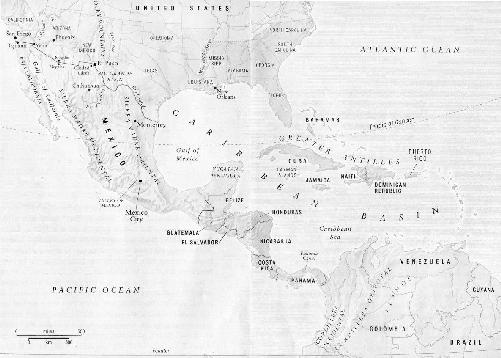

(墨西哥全图)

(上图地名中文对照见如下内容)

图名:墨西哥全图

① NEW MEXICO新墨西哥 UNITRD STATES美国 PANAMA巴拿马

JAMAICA牙买加 CUBA古巴 GUYANA圭亚那 VENEZUELA委内瑞拉

HAITI海地 DOMINICAN REPUBLIC多米尼亚共和国 GUATEMALA危地马拉

HONDURAS洪都拉斯 NICARAGUA尼加拉瓜 BELIZE伯利兹

PUERTO RICO波多黎各 EL SALVADOR萨尔瓦多 BAHAMAS巴哈马

COSTA RICA哥斯达黎加 COLOMBIA哥伦比亚

② PACIFIC OCEAN太平洋 ATLANTIC OCEAN大西洋

Caribbean Sea加勒比海 Gulf of Mexico墨西哥湾

Gulf of California加利福尼亚湾

③ Rio Conchos康求河

Panama Canal巴拿马运河

④ Pecos River佩科斯河

⑤ Mexico City墨西哥城 New Orleans新奥尔良 Monterrey蒙特雷

Rio Crande里奥格兰德 BRAZIL巴西城 Chihuahua奇瓦瓦

San Diego圣迭戈 Tijuana提华纳 Nogales诺加莱斯

Yuma尤马 Phoenix菲尼克斯

Ciudad Juarez华雷斯城

⑥ LLANOS亚诺斯山 CORDILLERA OCCIDENTAL西科迪勒拉山脉

ROCKY MOUNTAINS落基山

Valley of Mexico墨西哥大峡谷

SIERRA MADRE OCCIDENTAL谢拉马德雷山脉西

⑦ RIO GRANDE BASIN里奥格兰德盆地

CARIBBEAN BASIN加勒比海盆地

⑧ YUCATAN PENINSULA尤卡坦半岛 GREATER ANTILLES大安的列斯群岛

CAYMAN ISLANDS开曼群岛

⑨ CALIFORNIA加利福尼亚 OKLAHOMA俄克拉何马州

TEXAS得克萨斯州 LOUISINAN路易斯安那州 MISSISSIPPI密西西比州

ALABAMA阿拉巴马州 NORTH CAROLINA北加利福尼亚州

SOUTH CAROLINA南加利福尼亚州

GEORGIA佐治亚州 FLORIDA佛罗里达州 Colorado科罗拉多州

ARIZONA阿里索纳州 BAJA CALIFOROIA下加利福尼亚州